跨越思维的藩篱构建在场的任务

2021-10-31陈洁

陈洁

摘 要 在语文阅读教学中合理利用支架理论,通过在阅读教学中搭建情境支架、语境支架和读写支架,可以提供多元化的阅读策略,体现多梯度的阅读选择,促成多维度的阅读思维,有效地解决阅读教学中浅表化问题。支架式教学的优势在于嵌入高阶思维的阅读任务,能够给学生提供具体而清晰的阅读路径,有效地凝聚教学力,让学生共享集体思维成果,不断地对新知识进行自我构建,实现核心素养的落地。

关键词 支架理论;阅读教学;策略探究

建构主义认为知识是学习者在一定的情境下,借助他人的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式获得的。[1]教者可以在教学中根据阅读和学生情况创设并构建相關的阅读情境,同时在语用学目标实施过程中,师生通过搭建情感支架,参与言语活动来习得语用经验,为语用目标的实施营造可落地的情境。支架式教学的优势在于嵌入高阶思维的阅读任务,能够给学生提供具体、清晰的阅读路径,使之习得相应的阅读策略。

认知支架系统下的语文教学,凭借丰富的信息支撑起多维度的课堂空间,学生可以主动提取信息、处理信息、运用信息,打破以往教师的“话语霸权”,改变固有的封闭式课堂格局,走向深度学习。支架理论作为建构主义分支下较为成熟的教学方法之一,能够帮助学生在阅读过程中进行认知重组,内化所学知识,提升思维的逻辑性与创造性。教师可分别从阅读前、阅读中、阅读后三个阶段入手,分别搭建情境、语境、读写等不同教学支架。阅读支架可以有效地凝聚教学力,让学生共享集体思维成果,不断地对新知识进行自我构建,实现核心素养的落地。

一、观照:语文阅读教学课堂中的那些误区

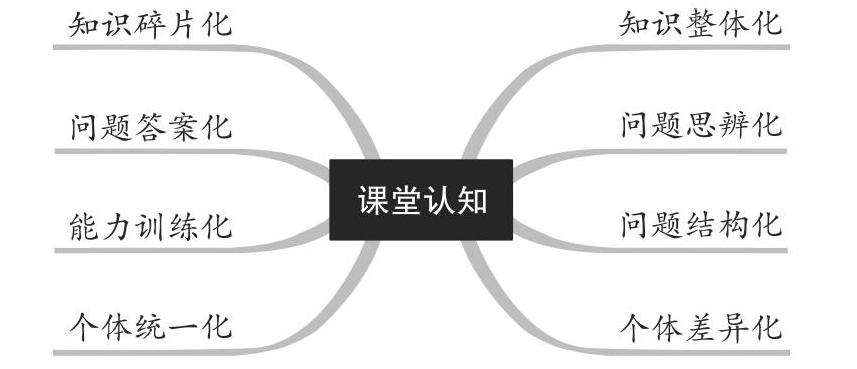

传统的初中语文阅读教学模式,过于注重语文的工具性,对学生进行机械的训练,学生像被动接受信息的接收器,而老师则化身为全能信息的输出者。教师缺乏对阅读过程中的文化背景、阅读技巧和方法以及学生思维方式的观照,这种灌输式的阅读教学造成了学生为完成任务而学习的被动心态,带来课堂认知系统呈现出“知识碎片化、问题答案化、能力训练化以及个体统一化”这一系列的弊端。接受美学的“阅读期待”理论告诉我们“在文学阅读之先及阅读过程中,作为接受主体的读者,基于个人和社会的复杂原因,心理上往往会有既成地思维指向与观念结构。读者的这种据阅读文本的既成心理图式,叫做阅读经验期待视野。”[2]笔者尝试通过基于“阅读期待”践履支架式的阅读教学,尝试构建在认知系统中呈现:知识整体化、问题思辨化、能力结构化以及个体差异化的课堂。

误区一:重视“质性描述”,忽视“言意相生”

【案例一】教学片段

在《湖心亭看雪》的课堂上,某老师在文本细读的环节一连串地抛出了以下问题:

问题1:为什么第一段说“独往湖心亭看雪”,到了后面又说“舟中人两三粒而已”和一个舟子呢?到底是几个人去的?

问题2:“天与云与山与水”这三个“与”用的太重复了,有点拖沓,改为“雾凇沆砀,天与云,与山,与水,上下一白。”或“雾凇沆砀,天、云、山、水,上下一白”好不好?

问题3:“余强饮三大白而别”中“强”的意思是“尽力”还是“勉强”?

《湖心亭看雪》这一案例片段中出现三个碎问,仅仅拘泥于字句的解读,学生的思维呈点状,未能达到螺旋式上升,在文本所营造的语辞世界里,学生无法很好地触摸到文本内核,每个小问题之间是割裂的,教者只重视“质性描述”,而忽视了文言文教学中的“言意相生”,如果沉入文本来建构相关的情境支架,则会使教学更高效。

误区二:重视“创设情境”,忽视“表达动机”

【案例二】教学片段

在《走一步,再走一步》的课堂教学中,有教师在设计“悬崖脱险”“我”和爸爸对话的教学片段时是这样的:

[师:哪一组愿意帮老师分角色读一读这段对话,还原56年前“我”和爸爸在“悬崖脱险”时的状态。

(一小组很认真地读)

师:她们读得怎么样,谁能评价一下。

生1:她们读得很有感情。

生2:她们读时有多字、掉字的问题。

师:如果你就是那个被困悬崖,直至在暮色中等到第一颗星星出现的小男孩,你会和你的爸爸有着怎样的对话?]

在这个教学案例中,教者设计了朗读的情境支架:如果你是56年前那个被困悬崖的小男孩,会和爸爸有着怎样的对话?随即设计了多组学生进行分角色朗读,然而仅仅浅表化地停留在对人物对话的模拟,朗读变成了毫无思维含量的表演,课堂在“热闹”中迷失。文中脱险部分的研读应是课堂的重点,而老师只是简单评价便又让一组学生再读,忽视了情境中作者的“表达动机”:作为一篇回忆性叙事散文,文学形象从始至终都是作者内心力量的一种折射,此刻的“我”正经历了由心理摧毁到心理重建的重要节点。

如上所见,现实教学中教师在使用支架建构时,大致存在:对文本的关注度低;学生主体被忽视;教师缺少对文本独立思考等现象,从而造成阅读教学的“水土不服”等误区。

二、审视:文本内部的语义响应

在布鲁纳等人将“支架”一词引入教育学之后,支架式教学便为学生知识的撷取与建构提供有效的临时性的支点。学习者在白色区域显示的支架的帮助下在交互式的情境中,学习水平逐渐提升至目标达成,支架则逐渐减小直至撤除。[3]新课程重视学生独立学习能力的培养,但是由于学生长期处于接受式学习的状态中,老师为了达到追求教学环节的完整性,而忽略学生内在的真正的学习需求。

支架式教学的核心理念是关注学生的发展,帮助学生进入更高的认识水平。然而在搭建支架的过程中有可能会出现两种情况:一是在支架搭建时缺少明确的目标性;二是搭建的支架机械而生硬。基于此,我们把教学目标作为支架的建构的出发点和终点。

三、践行:努力探寻搭建支架的最佳路径

支架式教学其实好比是“责任转移”的过程,在认知的建构中将教师的教的责任转化为学生学的责任。童庆炳在《文体与文体的创造》中提出:“文体是一个系统。从呈现层面看,文体是指独特的话语秩序、语体规范、话语特征等。从形成文体的深隐原因来看,文体的背后存在着创作主题的一切条件和特点。”[4]因此在搭建支架时,教者要记得“这是教学脚手架,不是一件紧身衣。”如果只是刻板地搭建支架,那么教学的过程依旧会显得凌乱而无序,教者在使用支架时要能根据学情,及时调整教学流程。

1.情境支架:打开背景源

文学荣在《新课程下教师课堂教学情境创设能力培养的提升》一书中认为:教学情境是师生共创生命体验、提高教学效果的有效手段,情境创设能力是教师必备的基本教学能力之一。[5]在探讨问题情境、生活情境、合作情境和探究情境的过程中,教师对阅读的难点进行分解,降低语言信息处理的难度。

(1)在情境支架里构建在场的任务

笔者以《骆驼祥子》整本书阅读为例,通过在背景支架里构建任务群,让学生与作品中的人物、与作者、与时代建立多维度的链接,深读细读,删繁就简,通过一系列的整合重组,引导学生找寻属于自己在阅读過程中的精神家园。笔者对于构建的任务群进行系统化的设计,使得学生在顺畅的支架系统中,思维步步深化。以下是笔者构建的四个背景小支架:

支架1:“人生若只如初见”——阅读调查问卷

支架2:“清渠如许漫读书”——情境化阅读单

支架3:“含英咀华悟真味”——任务驱动阅读单

支架4:“烛照人生见彼此”——思辨性阅读单

这四个支架均围绕祥子的生平展开,形成“入境——探究——应用——聚焦”完整的认知结构,笔者将搭建的支架整理如下:

①第一周启动整本书的阅读起始阶段,设计起始阶段的调查问卷小支架以了解学情。

②培养学生的“读者意识”,设计“祥子的微信朋友圈”,制作“祥子简历”等情境化阅读任务。

③培养学生的“研究者意识”,设计“每日一问”“阅读单”等任务驱动型阅读。

④提升阅读探究的高阶思维力,设计“微演讲、微剧本、微评论”等微专题活动的思辨性阅读单。

在“微评论”时,引入了钱理群和司马长风这两位学者评价祥子的观点作为探究背景,其中钱理群先生的观点是:“老舍在祥子所代表的下层城市贫民身上所发现的人与人之间的冷漠、个人奋斗道路破灭以后的苟且忍让,在一定程度上反映了中国国民性格中的某些弱点。”而司马长风则持有截然不同的观点:“洋车夫、老妈子、便衣警探、车厂老板、妓女、摆小摊的,他们出没的场景是大杂院、小茶馆和街边巷口。在老舍的笔下,他们都有了生命,有了灵魂,使我们透解他们也有梦想,也有奋斗,也都活鲜鲜的惹人爱、惹人愁,可歌和可泣。”这两位学者截然不同的观点一石激起千尺浪,引起了学生的思辨阅读。

(2)在情境支架里挖掘文本的语用价值

系统化认知支架中包含的思维方法是可类推、可迁移的,认知框架可以让学生习得高效的思维方法,为学生在其他相似情境中的问题解决提供帮助。俞春霞老师在《走一步,再走一步》教学中通过聚焦心理描写,挖掘情境里的语用价值。在文本解读中“走一步,再走一步”,从语用的核心,到文本的情绪,最后直抵心灵的困境,以下是俞老师的教学片段。

师:你还能找出哪些描写心理的句子,并说说它从哪个角度写心理。

生1:我找到“我往下看感到阵阵晕眩”,它从“我”的身体感觉写心理。

生2:“但是我不能……我……”从语气来表现心理。

生3:“这种情景让我感到反胃,我偷偷地抓住背后的岩石。”通过身体感觉加外在表现来表现心理。(师竖大拇指)

师:还有吗?没有的话老师提醒一下“时间在慢慢地过去。影子在慢慢拉长”,为什么觉得时间长啊?

生:煎熬。

师:没错。这是通过时间长短来表现心理。

师:再来,“一股无名的力量好像正在逼迫我掉下去”这股力量真实存在吗?

生:不存在。

师:那这是?

生:幻觉。

师:通过幻觉表现心理。

在教材处理的过程中,通过搭建心理描写支架,并把这一较小的语用知识点作为课堂切入点,使得学生从情境支架中汲取了心理描写的方法:抓住人物描写中的“外在行为、对比描写、身体感觉、幻觉描写、对话时的语气以及时间的长短”等方法,接着将文中的这些心理描写串联起来,能够发现一条清晰的人物心理成长之路。在情境支架中唤醒学生的可视化阅读思维,直抵认知源。这种可类推与迁移的思维方法,学生今后再遇到类似文本时有了阅读的抓手。

(3)在情境支架里解锁文本密码

课堂教学的艺术,妙在平衡“少”和“多”的关系,在《湖心亭看雪》上文教学案例的一系列碎问中,其实教师可以从“独”和“金陵人”两个词语切入,打开情境支架里的背景源,聚焦文本的隐藏矛盾,精心设疑:为何明明船上还有舟子,作者却写“独往”?为何问其姓氏时却所问非所答“是金陵人,客此”?在文言并重的同时,把课堂的重心放在对“痴”的理解和感悟上,古代文人大多寄情山水,而张岱对明亡更是有着切肤之痛,这时再给学生搭建张岱作为明末清初时“亡国遗民”的背景支架,那么作者饱含其中的故国之思就能水到渠成。

在搭建的情境支架里,构建了阅读在场的任务,聚焦学生内在阅读需要,唤醒学生用批判的眼光进行更有深度的阅读,省去了教师费力的引导,起到四两拨千斤的作用。我们在运用情境支架时要“审时度势”,避免出现“认知断崖”,对“文本密码”实施渐进式解锁。

2.语境支架:打通关节点

(1)交互性语境支架:言语生命感性置换的应然诉求

我们可以从系统化的角度,对认知支架系统进行交互式的设计,从而有效地防止孤立支架上的“知识孤岛”。以杨绛先生的《老王》为例,笔者在教《老王》一课时,根据学生在预习中所提出的问题,结合文章的最后一句话“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍”,引起学生对老王和杨绛之间不对等的人际关系的探究,引导学生进行思辨性的高阶阅读。通过“平视起敬意——俯视知不幸——仰视道愧怍”这三个环节,既相互独立,同时又彼此依存,在“老王对杨绛的情义”和“杨绛对老王的情义”的比对中,在感情天平的两端,分别是老王和杨绛对对方“心的付出”和“钱的救济”,两者对彼此的情义一目了然。在交互性支架的搭建中,带着学生一步一步领略杨绛散文中“寄沉痛于悠闲,寓深刻于平淡”的特色。

(2)变式语境支架:言语生命重新解构的必然选择

变式语境支架可以将原本单一零散的支架整合起来形成认知合力,增强学生学习的动力和效率。刘恩樵老师执教《与朱元思书》一课中设计了诵读、亲睹、发现这三个环节,其中诵读这一环节设计了“纠错诵读、顺畅诵读、古版诵读、书法诵读、骈偶诵读、结构诵读、书信诵读、拟题诵读、背诵赛读、对对诵读”这十个进阶式的“朗读变式”小支架,从文言字词到语言内涵,再到行文结构,每一次的变式诵读都指向不同的学习目标,在“亲睹”这一环节,通过出示富春江的奇山异水图,用图文互补的教学策略,与《滕王阁序》《小石潭记》以及《沁园春·长沙》中的相关诗句的比读中进行言语训练。在最后“发现”这一环节,让学生写一篇拟定标题的阅读札记,从“读”到“赏”,再到“悟”。相对于传统形式上的文言文教学,这种充满变式的支架系统,有精细而又系统化的设计,实现了学生思维真正的生长。

(3)进阶式支架:言语生命积蓄能量的智性引悟

英国学者培根曾把阅读学习分为照单全收的“蚂蚁式”、系统内化的“蜘蛛式”和学思用并行的“蜜蜂式”这三个层阶,那么依此为原型搭建的进阶式阅读支架大致可以分为三步:信息的检索,信息的统整,省思与评鉴。以肖培东老师的《孔乙己》一课为例:

肖培东老师在《孔乙己》一课中,以“记”和“忘”这两个关键词切入,在“忘——看——记”之间,依次构建这样三个进阶式支架:“你在阅读小说后,最能记得的是他的什么?请用一个字或一个词来阐述。”小说中的其他人最能“记住”孔乙己的又是什么?这些人真的是“记住”孔乙己了吗?肖老师引导学生穿行在语言的丛林间,透过“残喘在忘与记之间的苦”,真切地触摸孔乙己的内心世界。以下是肖老师在《孔乙己》一课中的课堂教学片段。

师:读书就要潜入文字当中,甚至不放过一个标点。来,同学们,我们一起来试试看,句号时怎么说,“他打折了腿了”你们说——

生(齐说):哦。(句号语气,平淡)

师:问号时怎么说,“他打折了腿了”?

生(齐说):哦?(问号语气,疑问)

师:感叹号时又怎么说,“他打折了腿了”?

生(齐说):哦!(感叹语气,吃惊)

师:哦!(声音延长)这个感叹号里包含怎样的感情?

生:对孔乙己打折腿的惋惜。

师:对孔乙己打折腿的惋惜?平时你表达惋惜会用感叹号的吗?

生:我觉得是对他打折腿的惊讶。

生:不关心腿,更想知道是怎么打折的,很好奇。

生:急于听到这里面的故事,很好奇。

师:对,惊讶好奇,想知道这个过程有着怎么样的新奇,它将成为这个酒店里的一个谈资一个笑点。所以,他不是关心孔乙己生死,而是猎奇这段所谓的痛快淋漓的被打。来,同学们,感叹号读读试试看,“他打折了腿了”——

生(齐说):哦!(感叹,吃惊)

在“这些人真的是“记住”孔乙己了吗?”通过对“他打折了腿了”这一句变换不同的标点,在“忘与记之间”体会看客们猎奇且麻木的心态。进阶式支架在对信息的检索、统整与评鉴过程中,独立思维的能力和解决问题的能力,实现对言语生命积蓄能量的智性引悟。

3.读写支架:实现言语的生长

语言学习的最终目的是为了输出和运用。阅读是语言的吸收、输入,写作则是语言的表达、输出。读写支架通过在阅读过程中布置合适的写作任务来激发学生的阅读兴趣,培养学生分析、评估、推论等多种核心能力。[6]在构建读写支架的教学过程中,以现实生活为资源,以思维为核心、以美为突破口,促进学生的情感体验和思维发展。

(1)在原生的文本情境中培植读写支架

古希腊教育家苏格拉底认为:“我不以知识授予别人,而是做使自己产生的产婆。”文本情境是文本意义的载体,教学话语应善于利用文本情境。杜威在他的思维教学中创设了“五步教学法”:情境(暗示)——问题——假设(引导、观察、占有)——推理——验证。以黄厚江老师执教的《猫》为例,以下是根据黄老师的课堂教学设计梳理出的思维导图:

“综合考虑每只猫的颜色、形体和性格等特点,你想分别给这三只猫起怎样的名字?”这一黄老师在课堂伊始设计的问题,基于学生对文本的初感,围绕小说教学中的“人物形象”这一环节展开,学生结合文本中三只猫的外在形像、内在性格以及主人对猫的情感给小猫取名字:“小黄逗、大白、小忧郁......”在课堂教学的最后环节,黄老师又一次巧妙地设计了这样的情境:如果你来给《猫》一文配图,你会选择哪一只猫?写下你的理由。这一问题非常巧妙地指向对于小说主题的探讨:现实生活里的白天鹅或是丑小鸭是否都有平等追求自己尊严的权利?引发学生对生命价值的思考,此时的思维呈螺旋式上升。这些情境性问题的设计不仅体现了学生的思维整合过程,更是语用学视域下情境性教学在语文课堂里的真实发生。教学艺术的本质不在于传授,而在于激励、唤醒、鼓舞。无论是学生的言语体验,还是老师的教学智慧,都在读写支架中实现了言语思维的生长。

(2)在创造的表现情境中搭建读写支架

语文课程标准提出:“逐步培养学生探究性阅读和创造性阅读的能力,提倡多角度的、有创意的阅读,利用阅读期待、阅读反思和批判等环节,拓展思维空间,提高阅读质量。”[7]对于教学环节而言,文本情境是先于教学设计而存在的,教师如果能够以“一滴水见阳光”的高度,关注学生表达能力的培养,捕捉写作的生长点,丰富学生的语用体验,那么学生的知识储备与能力便会不断提升。

这些在创造的表现情境中搭建的读写支架,通过丰富语言所构筑的阅读文本,指向语用,是学生从系统化的認知支架中汲取的认知策略,同时也体现阅读教学生成性。以杜甫的《春望》微写作支架搭建为例,古诗具有结构跳跃的特点,但在人物刻画、情节发展和环境描写上有其自身的凝练性,笔者通过设计“当古诗遇上现代诗”这一情境写作支架,鼓励学生发挥合理的想象进行改写,学生微写作片段如下。

在创造的表现情境中搭建写作支架,引导学生发挥联想与想象,从古诗的其中一个人物、一个情境、或一条线索出发,这相对于一般的现代文改写来说,留给了学生更多的再创作空间,使得学生的言语活动有景可赋、有物可依、有情可抒。在这样的语用过程中,使得文本核心取向落实到切实的言语体验活动中。

(3)在最近发展区厘定读写支架

支架式教学以最近发展区为理论基础,学生在认知结构形成后持续激发学习思维,一旦确定了学生的现实发展水平和潜在发展水平,就可根据两者表现出来的差异所围成的区间,确定学生的最近发展区。[8]在单篇阅读教学中,如果能从不同的角度阅读文本,转变视角,往往会发现别样的“风景”。教者在《出师表》一课中,就设计了这种层级递推中的支架系统,引导学生层层剥笋从文本中解读出诸葛亮分别作为:忠臣——师者——父亲这三重形象,同时抓住“今当远离,临表涕零,不知所言”一句中的文本空隙,学生“化身”诸葛亮,分别用忠臣、父亲和老师的口吻对刘禅说一句话,最后再进行“中考版”《出师表》片段仿写,课堂教学在层级递推中构建写作的读写支架。

今有求学者,苦学未果而中道崩溃。然四海之境,才子辈出,此诚求学之佳秋。尝有周进抢板中举,今有状元金榜题名。盖嗜学之心,人皆有之,精业者能勿丧耳。诚宜身披读书月,沉浮学海间,不宜妄自菲薄,以挫鸿志。

家中校内,俱为一体,德智体美,悉有兼顾。若有科弱及为不投兴者,宜诚心相待,及帝感汝诚,必能使各科均衡,有所广益。语、数、英等此皆行江湖之宝典矣,是以先人广而流传,咏诵至今,吾以为学习知识,纵无优劣之分, 属三科为首,于是长若干项,必能裨补阙漏,淑性养行植身之本,仰给体育, 强魄健体,戏谑魂灵,有八百一千者,闻而丧胆。愚以为此准不遍全体,有所不公,当斟酌损益,废法辟新。

阅读支架的构建改变以往“单兵作战”的阅读教学格局,通过创设相关情境,精准地抓住某一训练点,搭建可攀升通道。支架系统化的设计通过由点到面,在阅读教学过程中,我们不能囿于某一文本片断,或是从一个视角限制学生对文本的全面认识,也不能站在“高处”对文本指手画脚,让学生管中窥豹,而是应该立足文本,设计立体的支架系统,体现理解、应用、评价、创造等高阶思维,推动学生的思维朝着深度与广度发展。

参考文献

[1]吴欣歆.培养真正的阅读者:整本书阅读之理论基础[M].上海:上海教育出版社,2019:155.

[2]童庆炳.文学理论教程[M].北京:高等教育出版社,2004:332.

[3]特里·汤普森著王牧华等译.支架式教学:培养学生独立学习能力[M].重庆:西南师范大学出版社,2018.

[4]童庆炳.文体与文体创造[M].昆明:云南人民出版社,1994.05:102.

[5]文学荣.新课程下教师课堂教学情境创设能力培养和提升[M].北京:新华出版社,2005.03:10.

[6]朱奕晴.基于名著阅读的读写结合教学策略探索[J].教学月刊中学版(语文教学),2019(3):22.

[7]韦志成.语文教学情境论[M].南宁:广西教育出版社,1996:1.

[8]梁愛民.维果斯基“最近发展区”理论框架下语言知识构建机制研究[J].济南大学学报(社会科学版),2012(4):29.