人血白蛋白联合蓝光照射治疗重度新生儿黄疸的效果研究

2021-10-28邹耀明邓秀妹苏嘉裕

邹耀明,阮 旭,邓秀妹,苏嘉裕

(遂溪县人民医院新生儿科,广东湛江 524300)

新生儿黄疸源于胆红素的异常代谢,使新生儿发生以黏膜、巩膜及皮肤黄染为特征的疾病,严重者可出现神经系统衰竭、调节功能下降等症状,更甚者可发展成脑瘫。蓝光照射为目前临床常用的治疗新生儿黄疸的方式,但单独使用患儿体内的总胆红素水平下降缓慢,具有一定的局限性[1]。人血白蛋白作为胆红素的载体,可对血浆胶体渗透压起到一定维持作用,抑制血中游离的胆红素水平,安全性高,能促进患儿病情早日好转[2]。因此本研究旨在探讨人血白蛋白联合蓝光照射对重度黄疸患儿胆红素指标的影响,详细报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018年3月至2020年3月遂溪县人民医院收治的81例重度黄疸患儿,按照随机数字表法分为对照组(40例)和观察组(41例)。对照组中男患儿19例,女患儿21例;顺产27例,剖宫产13例;疾病类型:溶血型黄疸18例,阻塞型黄疸13例,感染型黄疸9例。观察组中男患儿21例,女患儿20例;顺产27例,剖宫产14例;疾病类型:溶血型黄疸17例,阻塞型黄疸15例,感染型黄疸9例。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),可实施组间对比。纳入标准:符合《实用儿科学》[3]中重度新生儿黄疸的相关诊断标准者;经胆红素、血常规等检查确诊为重度黄疸患儿;足月出生的患儿;未接受换血治疗的患儿。排除标准:患有缺血缺氧性脑病的患儿;有胆红素脑病的患儿;具有先天性心脏病的患儿。本研究在遂溪县人民医院医学伦理委员会审核批准下实施,患儿法定监护人对本研究知情同意。

1.2 方法均给予两组患儿营养支持、维持电解质平衡等常规治疗,在此基础上将对照组患儿置于新生儿黄疸治疗箱,予以蓝光灯照射,设置光谱波长425~ 475 nm,温度控制在31 ℃左右,使用纸尿裤护住患儿外阴(睾丸),使用黑眼罩护住眼睛,充分暴露其余皮肤,16~22 h/次,1次/d,并给予1次/2 h的体位调整。给予观察组患儿常规治疗、蓝光照射联合人血白蛋白(上海新兴医药股份有限公司,国药准字S10950018,规格:20%∶50 mL)治疗,按照1.0 g/kg的剂量,将人血白蛋白与20 mL 10%的葡萄糖注射液混合后对患儿进行静脉滴注,1次/d,两组患儿均连续治疗7 d。

1.3 观察指标①临床疗效。痊愈:巩膜、皮肤及黄染等症状基本消失,总胆红素(TBil)水平控制在85~ 119 μmol/L,且无复发现象;好转:上述症状明显缓解,TBil水平在119~171 μ mol/L之间,需要继续治疗;无效:上述症状无改善甚至加重,TBil水平>171 μmol/L,总有效率=痊愈率+好转率[3]。②胆红素指标。分别于治疗前后采集两组患儿静脉血5 mL,待其自行凝固后,离心(3 000 r/min,10 min)分离血清,采用全自动生化分析仪检测血清TBil、直接胆红素(DBil)及间接胆红素(IBil)水平。③血清指标。血液采集、血清制备方法同②,采用全自动生化分析仪检测两组患儿血清超敏 -C反应蛋白(hs-CRP)、碱性磷酸酶(AKP)水平;采用循环酶速率法测定两组患儿总胆汁酸(TBA)水平。④不良反应,包括发热、皮疹、腹泻等。

1.4 统计学分析应用SPSS 22.0统计软件分析处理数据,临床疗效、不良反应发生率为计数资料,以[ 例(%)]表示,采用χ2检验;血清胆红素、血清指标为计量资料,以(±s)表示,采用t检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效相较于对照组患儿的临床总有效率(72.50%),观察组患儿的临床总有效率(95.12%)显著上升,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿临床疗效比较[ 例(%)]

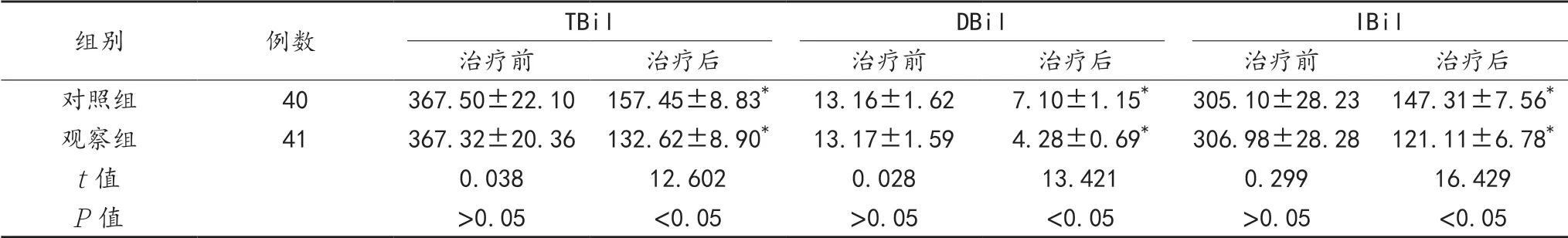

2.2 血清胆红素相较于治疗前,治疗后两组患儿血清各项胆红素指标水平均显著下降,且观察组降低幅度与对照组比显著增大,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患儿血清胆红素水平比较(±s, μmol/L)

表2 两组患儿血清胆红素水平比较(±s, μmol/L)

注:与治疗前比,*P<0.05。TBil:总胆红素;DBil:直接胆红素;IBil:间接胆红素。

组别 例数 TBil DBil IBil治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 40 367.50±22.10 157.45±8.83* 13.16±1.62 7.10±1.15* 305.10±28.23 147.31±7.56*观察组 41 367.32±20.36 132.62±8.90* 13.17±1.59 4.28±0.69* 306.98±28.28 121.11±6.78*t值 0.038 12.602 0.028 13.421 0.299 16.429 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

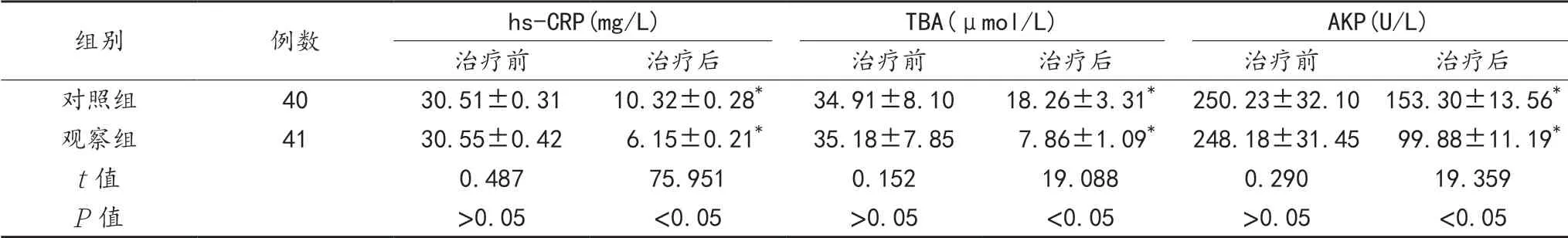

2.3 血清指标相较于治疗前,治疗后两组患儿血清hs-CRP、TBA、AKP水平均显著下降,且观察组下降幅度与对照组比显著增大,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患儿血清指标水平比较(±s)

表3 两组患儿血清指标水平比较(±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。hs-CRP:超敏 -C反应蛋白;TBA:总胆汁酸;AKP:碱性磷酸酶。

组别 例数 hs-CRP(mg/L) TBA(μmol/L) AKP(U/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 40 30.51±0.31 10.32±0.28* 34.91±8.10 18.26±3.31* 250.23±32.10 153.30±13.56*观察组 41 30.55±0.42 6.15±0.21* 35.18±7.85 7.86±1.09* 248.18±31.45 99.88±11.19*t值 0.487 75.951 0.152 19.088 0.290 19.359 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

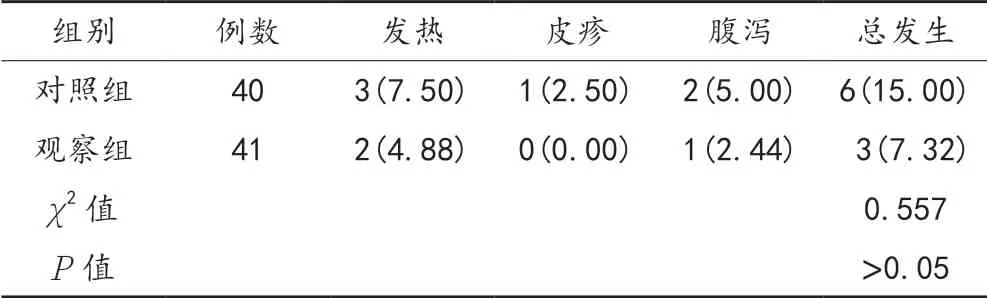

2.4 不良反应相较于对照组,观察组患儿不良反应总发生率下降,但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患儿不良反应总发生率比较[ 例(%)]

3 讨论

重度新生儿黄疸患儿短期内总胆红素水平急剧上升,高水平的胆红素容易使患儿出现胆红素脑病,严重威胁患儿生命健康。蓝光照射治疗可降低新生儿黄疸机体中胆红素的水平,但长期使用容易导致发热、皮疹等不良反应[4]。

人血白蛋白与胆红素结合可通过肝脏代谢排出体外,使之不能通过血脑屏障,同时人血白蛋白治疗稳定性较强,与蓝光照射联合治疗效果显著,且可缩短光疗时间[5]。由上述数据结果可知,治疗后观察组患儿治疗效果显著优于对照组,同时相较于对照组,观察组患儿不良反应总发生率下降,但组间比较,差异无统计学意义,表明人血白蛋白联合蓝光照射治疗可提升重度黄疸患儿临床疗效,安全性良好。新生儿黄疸病情进展快,待胆红素升至一定水平,可发展至重度;hs-CRP水平升高,表明患儿机体内存在感染现象,新生儿由于皮肤感染脓包疮、肺部感染、败血症等继发性感染而发生溶血,致使胆红素排泄异常,进而引发感染型黄疸[6]。人血白蛋白是通过结合E型胆红素(IXaE),同时防止其转化为Z型胆红素(IXzE),从而使胆红素排出体外,稳定性较高,与蓝光照射联合可使胆红素含量快速降低,从而使重度黄疸患儿的临床症状得以缓解[7-8]。由上述数据结果可知,治疗后观察组患儿血清胆红素指标均显著低于对照组,且其血清hs-CRP、TBA、AKP水平均显著低于对照组,提示人血白蛋白联合蓝光照射可更有效地控制重度黄疸患儿血清胆红素水平,改善患儿的临床症状,同时有利于其他血清学指标恢复正常。

综上,重度黄疸患儿应用人血白蛋白联合蓝光照射治疗,可对患儿机体内血清胆红素水平进行有效控制,进而有助于临床症状的改善,也有利于患儿体内其他指标的恢复正常,疗效较佳,且安全性良好,值得临床应用与推广。