语音生态因素影响下的普通话语音发声特点分析

2021-10-27刘亚丽孟子厚周明君

刘亚丽,孟子厚,周明君

(中国传媒大学传播声学研究所媒介音视频教育部重点实验室,北京 100024)

1 引言

普通话作为我国官方推广的语言,由于不同地区的方言、少数民族语言的影响,很多地方的绝大多数人的普通话发声都或多或少带有本地方言的口音甚至多地方言的口音,这样的普通话我们称之为地方普通话。它是基于普通话学习者自身的方言基础和学习习惯演化出来的,不同学习者在不同阶段呈现出来的普通话特性都有差异。

造成这些差异的原因,不仅与他们自身基础条件有关,也与所处的语音生活环境和成长背景相关,这些在实际生活中影响语音习得的要素可以归属于为语音生态学[1]的范畴。语音生态学是语言生态学的组成部分,语言生态学是由自然科学和相关人文科学相结合而形成的新兴交叉学科。年龄(发育阶段)、性别、地域(地理环境)、母语背景、民族文化、人文(宗教)环境、语境、教育水平、饮食习惯等因素对语音的习得都有不同程度的影响,可归并为语音生态要素范围。在性别方面有研究表明女性的语音习得能力优于男性[2]。文献[3]对方言地区中小学生做的调查研究发现学生的家庭情况、成长背景、受教育情况、与媒介接触度等一系列的生态因素都可能会对学生的普通话习得产生影响。此外,也有研究者观察了日本和韩国的英语学习者,发现他们对英语中/r/-/l/对立的知觉不仅因母语背景不同而不同,而且语境的不同也会影响其判断[4]。所以,在普通话语音习得的过程中,语音生态因素影响学习者普通话语音水平的高低,是必须要考虑在内,也是分析语音特征的基础。

然而,现阶段关于方言地区普通话的研究或是以方言及普通话自身的研究为主,并编写了大量的汉语方言词典及各地学习普通话手册[5];或是从二语习得领域的理论研究出发,以中介语为指导,重点探究方言普通话身份或性质[6];或是从文学或社会学角度分析方言普通话的词汇、语法特征[7]等;或是从发声角度研究方言区人们说普通话时发声上的难点和重点[8]。

可以发现,这些研究鲜少关注语音生态因素影响下的学习者普通话语音习得的规律及特点,相关语音资料库还不够完善,尤其针对一些极具地方特色的方言区域需要更多研究提供具体数据。而我国幅员辽阔、人口众多,受历史、地理、文化因素影响,各地语言都呈现出截然不同的特色,具体地区的语言情况需要细致的研究分析,是一项庞大的工程。

鉴于此,本文从语音生态学角度出发,选取江苏南通地区学习者的普通话为研究对象,首先,采取BLP问卷[9]形式调研学习者普通话语音习得的语音生态背景因素,并对其展开分析;而后,分别从听感和发声两个方面,研究在语音生态因素影响下,该地区学习者普通话语音发声的特点。一方面,有助于深入认识方言地区内的汉语演变的内部规律;另一方面,有助于针对性地制定普通话教学策略和方法,提高普通话语音水平。

2 语音生态因素调研与分析

选取问卷调研的形式,分析江苏南通方言地区学习者普通话语音习得语音生态背景。

2.1 问卷设计

问卷的设计参考BLP问卷,BLP研究是美国开放教育资源与语言学习中心(COERLL)的双语评估项目的一部分,这个项目由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的语言学教授David Birdsong主持。概念化的BLP提供了一个系统的方式评价双语语言优势,科学标准化地衡量双语语言的主导地位。

问卷共有22道题,除调研对象的个人信息外,总共分为四个部分:语言的历史、语言的使用、语言能力、语言的态度。

2.2 调查结果

调研对象为该地区土生土长的大学生及在职工作者,年龄分布在20-50岁间。调查对象日常语言为方言和普通话,学历背景在大专以上。

选取江苏省南通市通州区金沙镇的社区、工作单位随机发放问卷,共收集到119份,其中有效问卷数为108份,男性有36人,占33%,女性有72人,占67%。

2.3 实验结果及分析

(1)语言历史

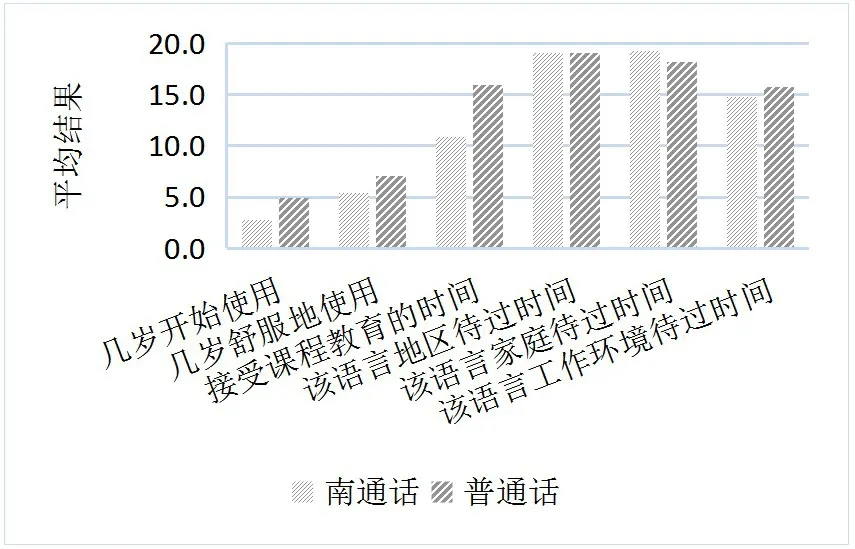

由图1可见,南通地区人们从很小的时候就开始接触普通话,大致在小学初期就可以舒服地使用普通话进行交流。而且,课堂授课语言是以普通话语音教学为主。说明,该地区普通话语音环境较好。

图1 语言历史模块结果统计

(2)语言使用

分析图2发现,在语言使用方面,当地人除去家庭用语以南通方言为主外,其余场合如工作环境、朋友间交谈或是自言自语等,均是以普通话为主。说明,普通话在南通方言区居民的日常生活中已处于一定的主导地位。

图2 语言使用模块结果统计

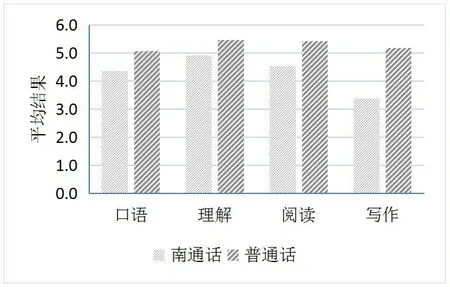

(3)语言能力

图3 给出了该批调研群体的语言能力。在听说读写四个方面,普通话相比于南通方言(以下简称南通话)处于优势地位,反映出南通居民普通话语音水平较高。这与当地的普通话语言教学及频繁使用是密切相关的。

图3 语言能力模块结果统计

(4)语言态度

分析图4 可以看出,在语言文化和使用,以及使用的标准性方面,南通本地人对于南通方言与普通话没有体现出显著的喜好差异。相对而言,当地人更希望普通话水平更高一些,但是,还是认定本地方言为母语。

图4 语言态度模块结果统计

(5)BLP得分

BLP 问卷提供了一套科学的数据计算方法,用以得出双语使用者的语言优势结果。问卷中的每个问题都与一个标量相关联。在计算总分时,四个模块的权重分别为0.454、1.09、2.27、2.27,相加总和即为语言总分。根据这样的计算方法可以计算出每个模块的特定语言得分、每种语言的总分以及综合优势得分,更高的得分表示某种语言更高的优势,而两种语言的得分差异越小,反映了越均衡的双语结构。BLP 得分结果如图5所示。其中,每个模块的数值如下:

图5 BLP计算结果图

语言历史模块:每个问题对应1 到20 的数值,前2个问题反向对应答案数值,后4个问题正向对应答案数值;

语言使用模块:每个问题对应1 到10 的数值,0%对应0,100%对应10;

语言能力及语言态度模块:每个问题对应答案0到6的数值。

由BLP 得分结果可以看出,四个语言模型及总分,南通方言与普通话的分值,两者相差不大。但是,在语言的使用上,普通话是占据一定的优势的。

总体而言,南通方言地区的人们在方言与普通话这两者之间是比较均衡的。而且,当地人从小接触普通话较早,对其认可程度较高,语言能力较高,使用程度较高。表明,随着普通话教育开展时间越来越长,范围越来越大,在方言地区,方言的主导优势地位正逐渐减弱,方言区人们的平衡的双语语音结构(方言与普通话)正逐步形成。所以,在研究普通话语音习得时,需要从语音生态学上重视学习者与外在环境之间的互动,重点分析各语音生态因素是如何参与并影响语音发声特点,才能得到更全面的方言地区普通话语音习得规律。

3 语音数据库的建立

上述通过BLP问卷,分析了南通方言地区人们的普通话语音学习的语音生态背景。在主观认知上,对该方言区人们的普通话水平有了一定的认识。以此为基础,为进一步分析该地区人们的普通话语音发音水平,需建立该地区人们的普通话语音数据库,并设计听辨实验及提取声学参数展开分析。

3.1 语料文本

语料文本的设计结合了南通方言语音特点、普通话测试大纲和汉字频度表。文本内容包括:单字42个、孤立词短语60个、数字串10个、常用短句10个、古诗词10 句、一分钟自由发挥、指定中文短文以及60个汉字音素。

3.2 发音人

从2.2小节调研对象中,随机挑选43位被试,作为发音人,年龄在20-50岁不等,其中男性13人,女性30人。他们均是土生土长的南通本地人,接受过良好的普通话教育。

录音环境主要为办公室和标准房间,录音设备为手机录音机,型号为iphone6,采样率44.1kHz。要求发音人用正常说话的语速和语气,通顺朗读,清楚发声,每个字词或句子之间间隔约1秒,避免失误和语速、语气的变化,避免外界环境的干扰,使语料清晰流畅。

每位发音人采录语音信号时长约为10-15分钟。经过人工检查、整理,剔除存在明显语音问题,如发声不完整、噪声过大的语音信号。

4 听辨实验

从人耳感知的角度出发,设计听辨实验,分析江苏南通地区学习者普通话的语音发声特点。

4.1 听辨被试

选取4名中国传媒大学在读大学生(男性2人,女性2人),平均年龄22岁,作为听辨实验的被试。他们均不是江浙籍贯,在汉语地区生活多年,从小接受普通话教育,熟练掌握普通话发音及相关知识,且无明显听力障碍。

4.2 实验方法

从上述语音数据库中,选取语音信号,设计听辨实验的样本信号。

(1)实验样本信号的设计:每个发音人的语音中抽取41个单字、19个单音素作为一组听辨信号,共分为43 组语音信号,所选语音内容基本包含汉语所有声母、韵母,在每个单字或音素间加入2秒时间的无声信号,每位发音人语音样本信号总长度约150s。实验语音样本信号总时长121 min,包括1763个单字(41*43)和817个音素(19*43)。其中,10 组发音人语音样本信号作为一个听辨组。

(2)实验过程:选用音箱播放语音信号,发放听辨问卷给听辨人。播放实验样本信号时,要求被试在听到语音样本信号后在问卷上写出听到语音的完整拼音,每位发音人填写一张表格。每播放一个听辨组,听音人休息15分钟。43位发音人每人有60个语音需要被试进行辨听,4位被试每分辨一位发音人完成一份听辨问卷,共计4*43=172份问卷听辨结果。

4.3 实验结果

经检验,172 份问卷听辨结果均有效。统计分析有效问卷,将听辨错误率高于75%的样本信号归纳整理,分别得到韵母和声母的发声错误率(详见表1)。声调发声正确率最高,习得情况最好,仅在阳平(4.7%)和上声(2.3%)存在较低的错误率。

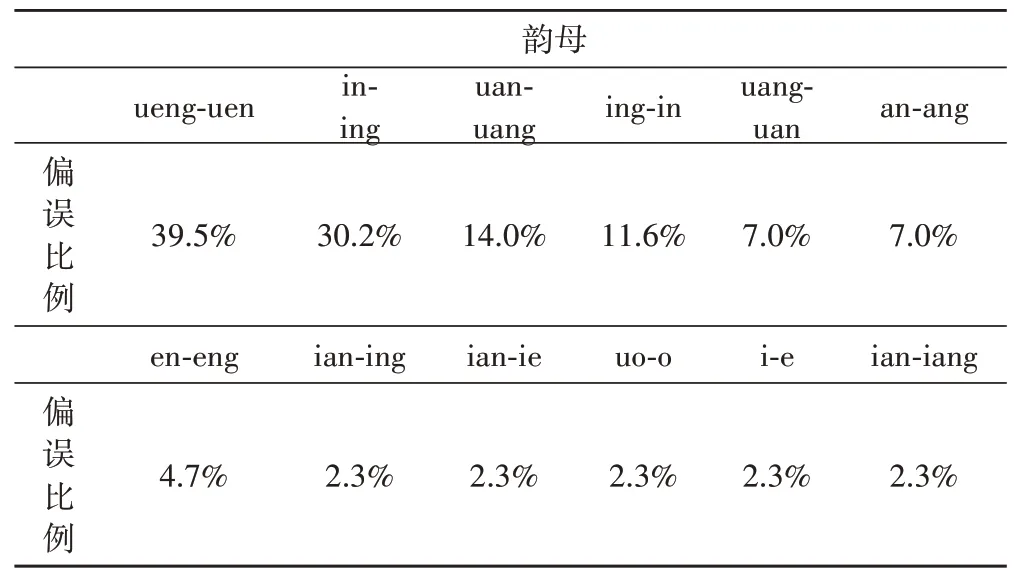

表1 听辨结果

分析表1 可知,该方言区人们的普通话在发声上具体表现为:(1)韵母发声错误率最高的是鼻韵母ueng,其次是in,接下来是uan 及ing;(2)声母发声错误率相对较高的是平翘舌音(z、zh、ch)。

表2进一步给出了声母及韵母发声偏误的具体类型。韵母发声错误率较高的具体偏误类型上,主要为前后鼻音的混淆,但并没有体现出明显的对称性。但是,根据n尾和ng尾划分,前后鼻音的具体发声偏误体现出不同的倾向性。具体表现为,将ueng(ng尾)误读为uen(n尾)的错误率达到39.5%,而将en(n尾)误读为eng(ng尾)的错误率只有4.7%,两者差距非常大。

表2 发声偏误类型统计

注:z‑zh表示声母z错发成zh,其他类推。

此外,将in(n尾)误读为ing(ng尾)的错误率达到30.2%,而将ing(ng 尾)误读为in(n 尾)的错误率虽然也相对较高,有11.6%,但两者差距超过一倍。可见,更多人倾向于将前鼻音发为后鼻音。说明,鼻尾韵是该方言区人们学习普通话韵母时的难点。

声母发声错误率较高的具体偏误类型上,主要为平翘舌音的混淆,以及舌面音与平舌音的混淆。其中,平舌音z 与翘舌音zh 的混淆体现出了对称性,两者彼此均容易发声时产生混淆。翘舌音ch 则主要表现出与平舌音c 和z 之间发声混淆,而且没有体现出对称性。

5 声学参数分析

基于上述感知数据,从声学参数的角度,选用Praat 语音分析软件重点分析语音生态因素影响下江苏南通地区学习者普通话的语音声韵调发声偏误的特点。该软件可对语音信号进行采集、分析和标注,还可用于合成语音、统计分析语言学数据、辅助语音教学测试等。

5.1 实验方法与数据处理

通过听辨实验得到了南通普通话声韵母的发声偏误类型,而后采用Praat 语音分析软件进行语音标注,汇总所有的同一偏误类型的错误语音样本信号,并按性别进行分类,最终得到了偏误语音数据库。选取1男1女播音员的录音语料,作为对比。

测量偏误韵母的第一、二共振峰数据即F1 和F2,将出现同一韵母偏误类型的单音节韵母的共振峰数据计算平均值,画出共振峰模式图;测量偏误声母的强频集中区第二、三个峰值数据,标记为K2、K3,用于z、zh的辨别。为排除发音人发声时长的差异,将测量得到的每个语音文件的参数数据分别按其总长度分成10 等分,选取每份的平均值,得到时间归一化的频率数据。

5.2 实验结果与分析

(1)韵母发声偏误的分析

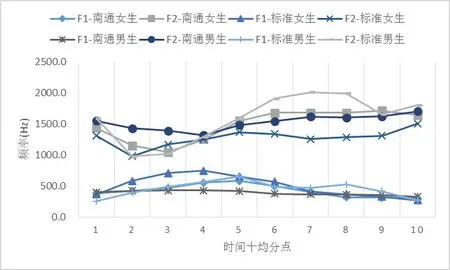

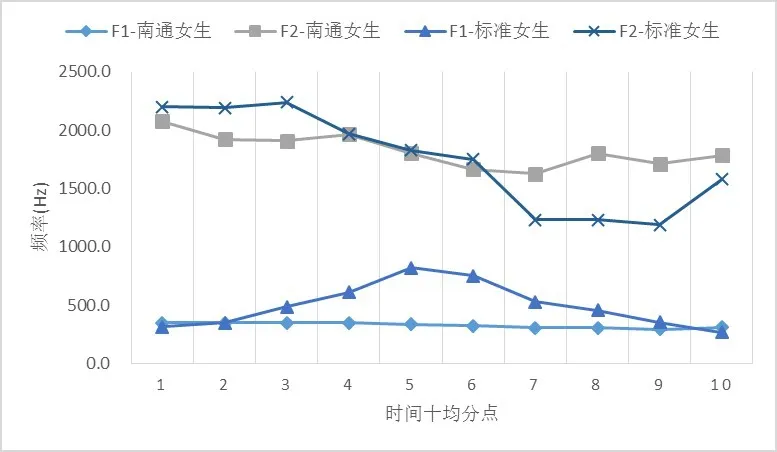

从偏误语音数据库中选取错误率最高的男生/女生韵母ueng、uan、in、ing 提取声学参数F1 与F2,分别绘制出共振峰模式分布图6-10。

图6 ueng发声偏误共振峰模式图

从图6中F1的轨迹来看,女生偏误语音前半段与标准普通话语音(以下简称标普)差别较大,在发ueng音时前半段南通人开口度过大,舌位过低。男生语音的F1 轨迹与标普相比,过于平直。F2 轨迹虽然整体趋势都是先下降后上升,但南通人发普通话韵母ueng时,舌位由后向前运动地较晚,且移动后舌位过于靠前。说明南通人发ueng时缺少适当的舌位高低变化,过于僵硬。

图7 中的男生/女生普通话韵母uan 的偏误语音F1 频率值整体都高于标普。与标普相比,南通女生F2曲线整体都较为平稳,基本没有上升。说明南通人普通话发声时整体开口度过大,舌位过于平稳没有移动,声腔形状变化小。

图7 uan发声偏误共振峰模式图

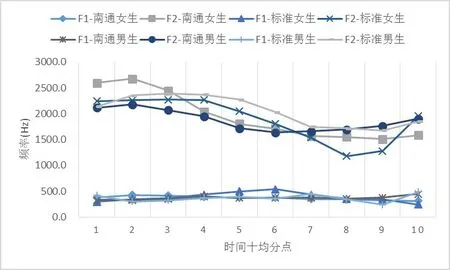

分析图8 可以看到,与标普相比,南通人的普通话,女生与男生韵母in 的F1 轨迹十分相近,差别不大。而从F2 的轨迹中可见,女生不仅在开始发声时舌位过于靠前,过程中也缺少先后再前的动态变化,整体变化幅度过小。男生差异主要集中在发声的前半段,主要源于发声时舌位靠后所致。

图8 in 发声偏误共振峰模式图

分析图9 可以看到,韵母ing 的发声偏误仅在女生上有所体现。其中,F1 走势平稳,几乎没有波动,而标普的F1 中间出现明显上升变化,在发声时舌位有较明显的向下移动过程,而南通女生发声时舌位始终较稳定。标普的F2 轨迹呈现明显的下降变化趋势,舌位由前向后移动的程度较大,而偏误语音F2 的下降程度较小。说明,南通人在此类韵母发声时没有灵活的舌位移动。

图9 ing 发声偏误共振峰模式图

(2)声母发声偏误的分析

南通人普通话声母的偏误情况更多的是平翘舌音的混淆。从偏误语音数据库中选取错误率最高的男生声母z、zh 提取声学参数K2 与K3,描绘两声母的强频区数据图进行对比分析,见图10 所示。

图10 z/zh发声偏误共振峰模式图

分析图10 可知,南通男生的z 和zh 的K2 和K3 发声趋势类似,相差不大,然而分别与标普相比,差异显著,表现在z 和zh 的强频区数据K2、K3 的曲线变化走势都保持一致,且相对距离基本不变。可见,发声时舌尖几乎没有运动,没有舌尖前后的发声区别,两者存在明显混淆。

6 讨论与分析

本文从语音生态学角度出发,借助BLP问卷调研了江苏南通方言地区人们学习普通话过程中的相关语音生态因素。而后,选择听辨实验和声学参数两个方面,分析上述语音生态因素在该地区人们普通话语音发声习得过程中的影响作用。

(1)语音生态背景方面:由BLP 问卷调查的结果可以看出,南通地区方言与普通话的双语结构是比较均衡的。说明,该地区的普通话语音习得环境较好,当地人普通话语音水平较高,对普通话的认可程度较高。普通话的使用环境,在社交、工作等公众场合体现出了显著的优势。

(2)听辨实验方面:从人耳感知的角度,证明了该地区人们的普通话语音水平确实较高。这与1小节中国BLP问卷结果相符合,即当地人母语语音与普通话语音水平基本均衡。但是,南通人的普通话仍然在小部分声韵母发声上存在混淆。在声母方面,在老派南通方言中,没有卷舌音,而新派南通方言在普通话的长期影响下,舌音声母已与普通话基本一致。在韵母方面,与标准普通话仍保持明显差异之处是鼻音,南通人的普通话的前后鼻音与标准普通话在很多情况下存在相反的情况。可以看出,母语语音势必是要影响普通话语音的习得,并表现出了明显的负迁移作用。

(3)声学参数方面:通过提取发声偏误率较高的声母的强频区参数K2和K3,韵母的共振峰数据F1和F2,从客观声学参数层面具体分析了声韵母发声偏误类型的成因。声母的平翘舌音的发声混淆问题,取决于舌尖的灵活移动不足;韵母的鼻韵母(n 尾和ng 尾)的混淆问题,取决于舌位高低,及舌位前后动程的运动变化不到位。

可见,方言中比较根源性的发声方法,也即方言母语语音仍较大程度上影响着南通地区居民普通话的发声。其他类型的偏误也不少,但错误率不高,这与问卷调查反映的情况是相一致的,即在江苏南通地区普通话的影响力逐渐加强,而方言对人们语音的影响开始减小,只有一些根源性的方言发声方法仍会带来一定的偏误。这些根源往往是源于母语语音系统与普通话语音系统在某些音位上差异性所导致的。尤其是那些与母语里的音相似却无法归类到母语里的某一范畴中,是其发声习得的难点和重点,也是最容易发声混淆或错误的。这些容易在发声上产生问题的声韵母在一定程度上也表征着当地方言区人们的语音发声特色,同时,也是一种地域身份的体现。

7 结论

本文从语音生态学角度出发,采取BLP问卷调研当地人们学习普通话的语音生态背景。在此基础上,分别从听感和发声两个方面,分析该方言地区学习者普通话语音发声特点,归纳总结该方言地区普通话发声偏误规律,力求能够丰富江苏方言地区的普通话语音习得的研究资料,促进该地区普通话的推广与学习。