损伤控制骨科技术治疗严重多发性骨关节创伤患者的效果观察

2021-10-26王世强

王世强

(遵义市第一人民医院<遵义医科大学第三附属医院>骨三科 贵州 遵义 563000)

严重多发性骨关节创伤是一个高能量暴力作用使超过2 个的骨关节同时出现创伤,且最少有1 个部位会危及生命安全,该病发生时比较突然且病情比较严重,同时发展也较快,必须要及时给予有效的治疗才能挽救患者的生命。临床中对严重多发性骨关节创伤患者以手术治疗为主,以往应用的传统手术有一定的效果,但是其会对患者造成较大的创伤,增加出血量的同时也会引发多种并发症进而影响治疗效果,因此应选择一种高效的治疗方法。有研究显示损伤控制骨科技术在骨折患者的治疗中有明显的效果,可有效促进骨折愈合速度[1]。本次研究主要对严重多发性骨关节创伤患者应用损伤控制骨科技术治疗的效果进行观察,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年9 月—2020 年10 月我院收治的60 例多发性骨关节创伤患者,本次研究符合《赫尔辛基宣言》要求,事先征得患者及其家属知情同意并签署知情同意书。纳入标准:(1)经影像学检查患者均诊断为严重多发性骨关节创伤[2];(2)年龄37 ~68 岁;(3)临床资料完整的患者。排除标准:(1)患有器质性病变的患者;(2)患有严重精神疾病或认知障碍的患者;(3)他院转入患者或陈旧性骨折患者。按照简单随机化法分为对照组和观察组,各30 例。对照组男16例,女14例,年龄37~68岁,平均(53.2±4.4)岁,其中交通事故12 例、高空坠落10 例、暴力8 例;观察组男17 例,女13 例,年龄38 ~68 岁,平均(53.5±4.1)岁,其中交通事故11 例、高空坠落13 例、暴力6 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组应用传统手术:患者入院后静脉输液并做好相应的术前准备工作,结合其实际症状及手术指征在一期手术中闭合或有限切开,对骨折部位进行复位及固定以保证患者正常的解剖结构,术后加强对其病情的监测,同时根据患者的具体情况对症治疗,包括纠正电解质平衡、抗休克,加强预防感染发生的措施等。观察组应用损伤控制骨科技术:(1)患者入院立即对其病情进行检查,评估其体温、酸中毒、出血量、凝血功能指标、HP 值、复苏循环情况等,加强对患者多项生命体征的监测,建立静脉通路,给予适量氧气、输液、输液等措施以达到抗休克的效果,同时有效控制患者的出血量;(2)加强止血,对骨折端及切口周围的血液均要彻底清除降低感染的发生,之后将患者送入重症监护室后予以一系列的治疗,包括心功能的改善、纠正代谢紊乱、稳定循环等;(3)患者的病情基本稳定后展开分期手术治疗,此研究中用用外支架手术治疗的患者有13 例,一期应用外支架治疗的有17 例,二期应用闭合或有限切开复位治疗,对于股骨髁骨折的患者应用微创钢板进行固定,而股骨干骨折的患者则应用髓内钉进行固定。

1.3 观察指标

(1)记录两组患者的手术时间、出血量、乳酸清除时间、住院时间及骨折愈合时间并进行对比。(2)治疗后对两组患者的凝血功能进行评估,采用德国的TECO 半自动凝血仪对其活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原定量(FIB)、血小板计数(PLT),试剂均由美国公司提供。(3)对比两组并发症发生率主要有应激性溃疡、伤口感染、急性呼吸窘迫综合征。

1.4 统计学方法

应用SPSS 22.0 统计学软件,计量资料以均数±标准差(± s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,两组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

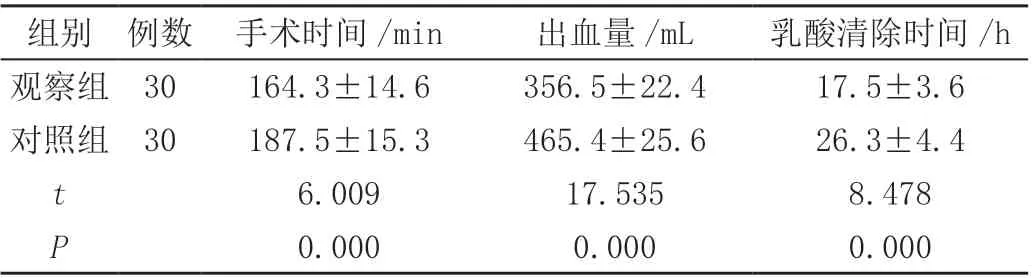

2.1 两组临床指标对比

观察组患者手术、乳酸清除、住院及骨折愈合时间均短于对照组,出血量低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床指标对比(± s)

表1 两组患者临床指标对比(± s)

组别 例数 手术时间/min 出血量/mL 乳酸清除时间/h观察组 30 164.3±14.6 356.5±22.4 17.5±3.6对照组 30 187.5±15.3 465.4±25.6 26.3±4.4 t 6.009 17.535 8.478 P 0.000 0.000 0.000

表1(续)

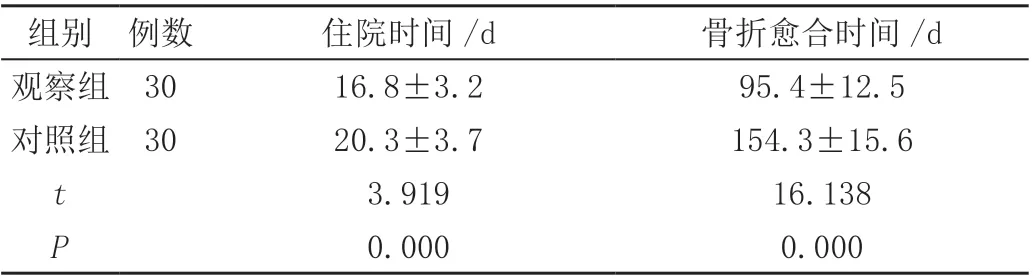

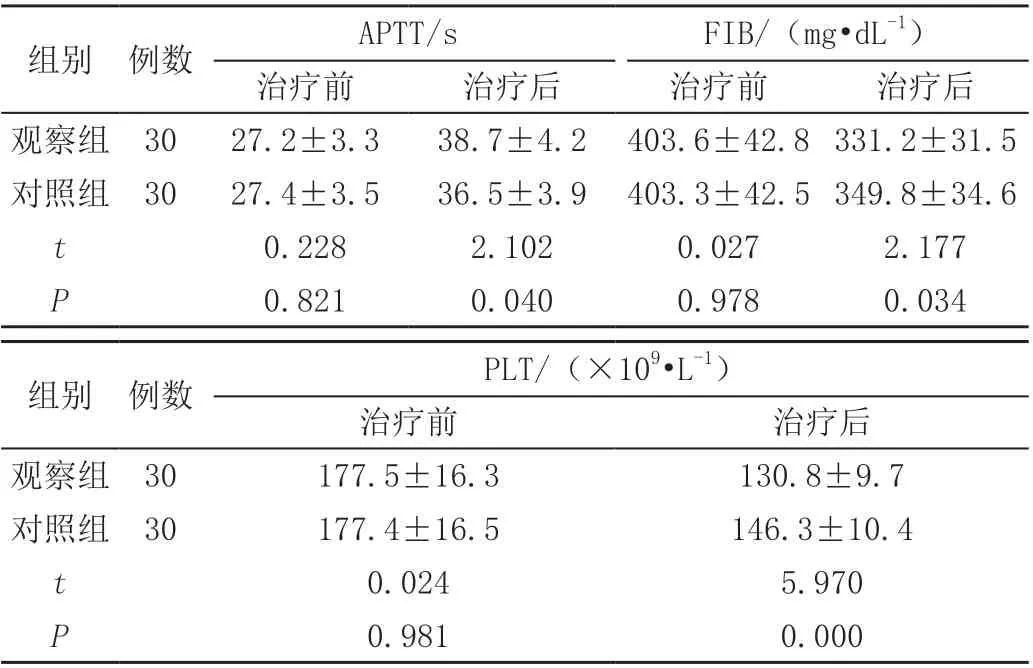

2.2 两组治疗前后凝血功能对比

治疗后观察组患者APTT 长于对照组,且FIB、PLT低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后凝血功能对比(± s)

表2 两组患者治疗前后凝血功能对比(± s)

组别 例数APTT/s FIB/(mg•dL-1)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 30 27.2±3.3 38.7±4.2 403.6±42.8 331.2±31.5对照组 30 27.4±3.5 36.5±3.9 403.3±42.5 349.8±34.6 t 0.228 2.102 0.027 2.177 P 0.821 0.040 0.978 0.034组别 例数PLT/(×109•L-1)治疗前 治疗后观察组 30 177.5±16.3 130.8±9.7对照组 30 177.4±16.5 146.3±10.4 t 0.024 5.970 P 0.981 0.000

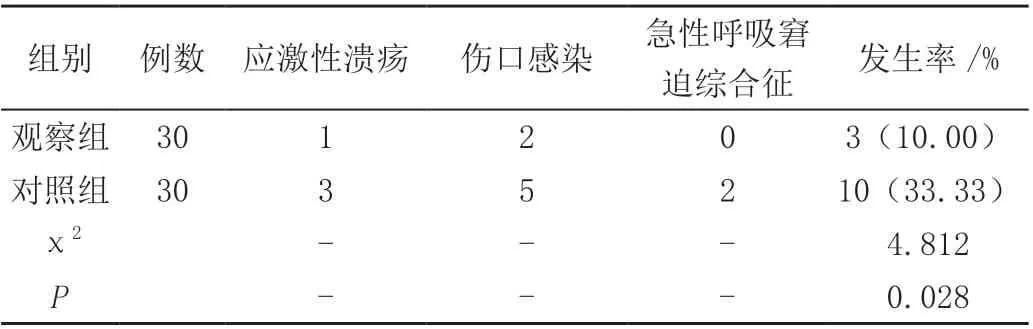

2.3 两组并发症发生率对比

观察组患者并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组并发症发生率对比(例)

3.讨论

近些年在社会水平及交通事业的影响下骨关节创伤的患者明显增加,其常见的病因有高空坠落、交通事故、暴力等,其会导致远处器官组织及生命系统功能受到损害或是衰竭,对患者的生命安全会造成严重威胁,所以需要及时进行治疗。临床对患者采用手术治疗,传统手术在患者的治疗中有较好的作用效果,但是术后患者的并发症较多,且受多发性创伤因素的影响,患者的凝血系统会处于高凝状态,这反而会降低手术效果,因此应选择一种有效的治疗方案[3-4]。

损伤控制骨科技术是一种新的技术,患者创伤后可以通过此项技术维持生命体征,控制其病理及生理改变的同时降低手术引发炎症发应的发生,进而为其争取更多的复苏时间及生存机会。将该种技术应用于患者的治疗中可缩短手术时间、降低出血量,对于传统手术来说其手术时患者处于高度应激状态,其生理功能即将耗竭,过程中低体温、出血等情况均会导致血小板下降,影响其凝血功能的同时也会出现凝血机制紊乱的情况,反而不利于手术的顺利实施,降低治疗效果的同时也会影响预后甚至是导致死亡[5]。而损伤控制骨科技术通过对患者病情的快速检查可予以相应的治疗,控制出血量的同时也能及时修复致命伤害,有效控制其病情变化,尽可能将患者的生命体征维持在正常水平进而降低并发生的发生,此外有研究显示多数严重多发性骨关节创伤患者都会出现凝血机制紊乱的情况,应用此项技术可对患者分阶段处理,先让其在重症监护室进行心功能的改善、纠正代谢紊乱、稳定循环等相应的治疗以促进凝血功能的恢复,另外损伤控制骨科技术可通过复苏治疗纠正代谢紊乱,在一定程度上可降低患者炎性反应的发生,且患者的病情基本稳定后再实施手术,可加强其对手术的耐受,进而降低术后并发症的发生[6]。魏巍等[7]研究结果显示损伤控制骨科技术在严重多发性骨关节创伤患者的治疗中可降低其术后并发症,有效改善患者的凝血功能,与此研究结果一致。本文结果显示:观察组手术时间、乳酸清除时间、住院时间及骨折愈合时间短于对照组,出血量低于对照组,且治疗后观察组APTT 指标长于对照组,FIB、PLT 指标及并发症发生率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,严重多发性骨关节创伤患者应用损伤控制骨科技术治疗效果明显,不仅能缩短其手术时间,降低出血量,还能改善患者的凝血功能,降低其术后并发症的同时加快骨折愈合速度,值得应用。