某县级三级公立医院316例护理不良事件回顾性分析与对策

2021-10-25刘永林

贺 娟,刘永林

(神木市医院,陕西 神木 719000)

患者安全是世界医疗服务领域面临的重大问题,其核心是医疗差错或不良事件的预防[1],据报道,有53%的医疗事故发生于护理工作中[2]。护理不良事件是指在护理过程中发生的、不在计划中的、未预计到的或通常不希望发生的事件,包括患者住院期间发生的跌倒、用药错误、走失、或窒息、烫伤及其他与患者安全相关的、非正常的护理意外事件[3],而不良事件的上报能使护理人员从过失中汲取经验教训,从而降低不良事件的发生率,保障患者安全[4]。不良事件上报数据的分析和利用,有助于识别医疗护理过程中的问题,是预防不良事件发生的前提和关键环节[5]。本文通过对某县级三级公立医院2016年1月至2019年12月上报的316例护理不良事件进行回顾性分析,旨在了解不良事件发生级别、类型、患者性别、年龄、护士工作年限、科室分布等特点,为减少不良事件发生制定对策,以确保患者安全。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该院2014年1月纳入三级综合医院管理,2017年12月通过三级综合医院等级评审成为一所县级三级乙等综合医院,目前开放床位750张,共有护理人员616名,全院床护比为1∶0.82。2016年1月至2019年12月通过信息化平台上报护理不良事件327例,有效不良事件316例,占96.64%,未及时处理不良事件6例,占1.83%,无效不良事件4例,占1.22%,重复上报1例,占0.31%。

1.2 研究方法

采用回顾性分析方法,对316例护理不良事件上报率、发生级别、类别、患者性别、年龄、护士工作年限、事件发生时间、科室分布等情况进行统计分析。护理不良事件分级按照中国医院协会团体标准进行分级[6],患者年龄按《国际疾病分类》(ICD-9)编码进行分类[7],年龄段依次为婴儿期<1岁、幼儿期1~4岁、少儿期5~14岁、青壮年期15~44岁、中年期45~64岁及老年期≥65岁。

1.3 质量控制

该院实行双监管质量控制模式,科室发现护理不良事件,当事人汇报护士长后,在不良事件信息系统进行上报,护理部对上报护理不良事件各项信息进行核实,信息准确则进行反馈,将反馈结果归口质量与安全管理办公室审核汇总。为保证调查数据的准确性,护理不良事件皆为信息系统调取,数据整理、核对与分析由该院质管办组织完成。

1.4 统计学方法

采用Excell建立数据库,使用SPSS22.0统计软件进行数据分析,用频数、百分比(%)等进行统计描述,用χ2检验进行统计推断,以P<0.05为有统计学意义。

1.5 概念说明

医疗安全(不良)事件级别按照中国医院协会团体标准,以严重程度分为4个等级:Ⅰ级事件(警讯事件、警告事件)非预期的死亡,或是非疾病自然进展过程中造成的永久性功能丧失。Ⅱ级事件(不良后果事件、差错事件)在医疗过程中因诊疗活动而非疾病本身造成的机体与功能损害。Ⅲ级事件(无后果事件、临界差错)虽然发生了错误事实,但未给机体与功能造成任何损害,或有轻微后果而不需要任何处理可完全康复的医疗安全(不良)事件。Ⅳ级事件(隐患事件、未遂事件)由于及时发现,错误在实施之前被发现并得到纠正,未造成危害的事件[6]。

2 结果

2.1 护理不良事件上报情况

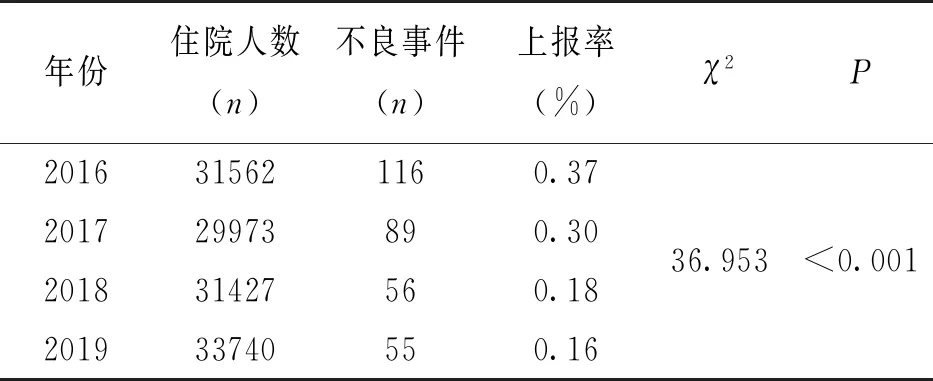

2016年1月至2019年12月,各年度护理不良事件上报率见表1。统计显示近4年护理不良事件上报率逐年下降,差异有统计学意义(χ2=36.953,P<0.05)。

表1 护理不良事件上报情况(n=316)

2.2 护理不良事件基本情况

发生护理不良事件的患者中,男173例(54.75%),女143例(45.25%),婴儿期<1岁30例(9.49%),幼儿期1~4岁9例(2.85%),少儿期5~14岁6例(1.90%),青壮年期15~44岁50例(15.82%),中年期45~64岁82例(25.95%),老年期≥65岁139例(43.99%)。

该院近4年无Ⅰ级不良事件发生,Ⅱ级不良事件33例(10.44%),Ⅲ级不良事件246例(77.85%),Ⅳ级不良事件37例(11.71%),(见表2)。

表2 护理不良事件基本情况(n,%)

2.3 护理不良事件分类情况

按护理不良事件分类排名前5位占76.90%,分别是非计划拔管136例(43.04%),跌倒55例(17.41%),药物外渗20例(6.33%),坠床16例(5.06%),给药错误16例(5.06%),(见表3)。

表3 护理不良事件分类情况[n(%)]

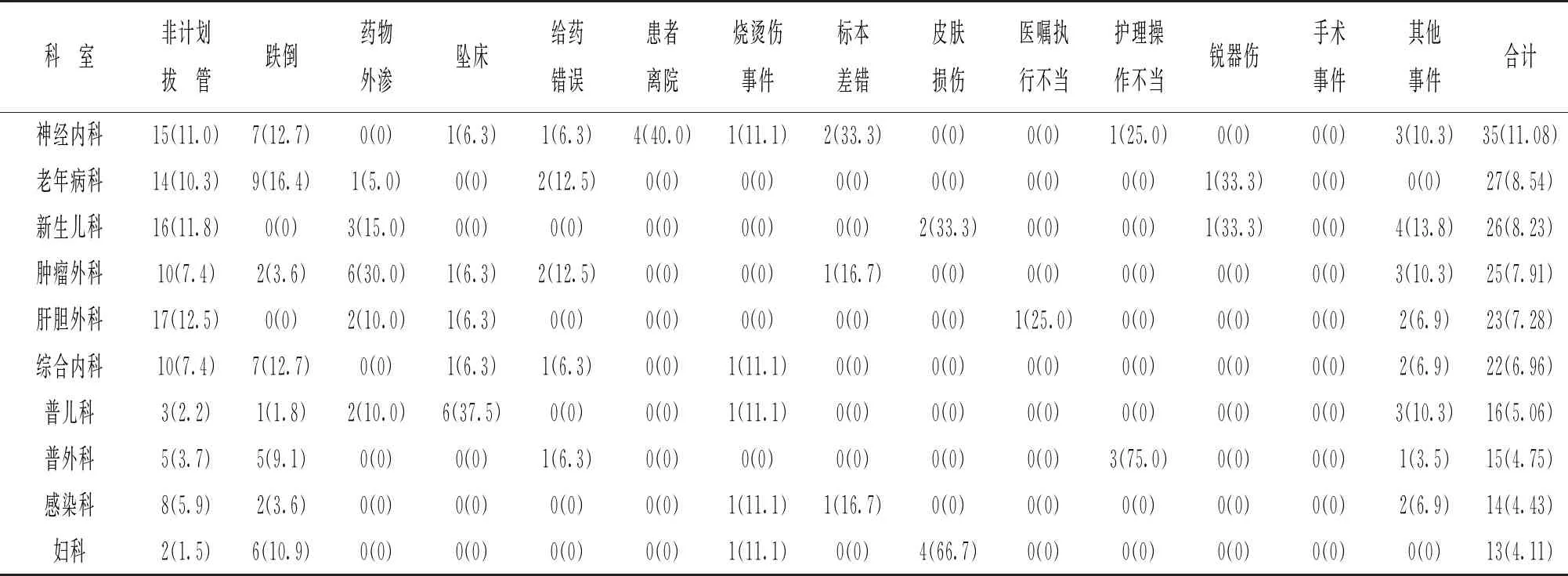

2.4 不良事件发生科室分布

该院上报护理不良事件涉及科室共有35个,上报数量排名前10位的科室占68.35%,分别是神经内科35例(11.08%)、老年科27例(8.54%)、新生儿科26例(8.23%)、肿瘤外科25例(7.91%)、肝胆外科23例(7.28%)、综合内科22例(6.96%)、普儿科16例(5.06%)、普外科15例(4.75%)、感染科14例(4.43%)、妇科13例(4.11%)(见表4)。其中发生非计划拔管不良事件排名前5位的科室占52.94%,分别是肝胆外科17例(12.5%)、新生儿科16例(11.8%)、神经内科15例(11.0%)、老年病科14例(10.3%)、肿瘤外科10例(7.4%)、综合内科10例(7.4%);发生跌倒不良事件排名前5位的科室占61.81%,分别是老年病科9例(16.4%)、神经内科7例(12.7%)、综合内科7例(12.7%)、妇科6例(10.9%)、心内科6例(10.9%);发生药物外渗前5位的科室占80%,分别是肿瘤外科6例(30.0%)、新生儿科3例(15.0%)、手术室3例(15.0%)、肝胆外科2例(10.0%)、普儿科2例(10.0%)(见表4)。

表4 护理不良事件前十位科室分布情况[n(%)]

2.5 护理人员工作年限、不良事件发生时间分布

发生护理不良事件当事护士工作年限中0~5年护士最多占87.97%,其中1~3年护士占50.32%,4~5年护士,占21.52%,<1年护士,占16.14%。通过发生不良事件时间段可以看出,不良事件多在夜班发生,占42.41%(见表5)。

表5 护理人员工作年限、不良事件发生时间分布(n,%)

3 讨论

3.1 护理不良事件发生情况分析

该院护理不良事件上报率逐年下降,说明该院上报处理流程比较规范,能及时采取相应措施减少护理不良事件发生。Ⅲ级不良事件上报最多,占77.85%,Ⅳ级不良事件相对较少,占11.71%。说明该院护理人员可能存在漏报或不报情况。调查显示有70.5%的护理人员在过去的一年中未上报1例不良事件,有71.1%护理人员曾发生过护理差错,主动上报的只有42.3%,大约有50%~90%的不良事件未被通报[8],护理人员主动上报不良事件意识有待加强。

发生护理不良事件的患者中,≥65岁老年期患者发生不良事件最多,占43.99%,与该院老年住院患者逐渐增多有关,有研究认为老年住院患者因年龄、疾病、药物、缺乏知识、护士缺乏责任心等极易导致跌倒、压疮等一系列不良事件的发生[9],医院应加强对老年住院患者的安全管理。

根据护理不良事件上报类别分析显示,在上报14类护理不良事件中,非计划拔管(43.04%)、跌倒(17.41%)、药物外渗(6.33%)、坠床(5.06%)和给药错误(5.06%)事件发生较为频繁,占76.90%。这与储雪琴,等[10]的研究结果相类似。根据护理不良事件发生科室分布显示,内科系统较外科系统发生不良事件较多,与内科系统住院及危重患者较多而护理人员较少有关。

根据护理人员工作年限和发生时间分布情况来看,0~5年工作年限护士发生不良事件最多,占87.97%,有报道称59.3%的不良事件是由年轻的护理人员所造成[11]。主要原因是该院在2015年、2016年因医院整体扩建需要连续招聘2批护理人员,新入岗人员迅速成为科室主要护理团队成员,虽然医院对新入岗人员进行了系统培训,但因其临床经验不足、专业知识薄弱等因素,难以发现存在隐患事件,在护理患者过程中,缺乏系统性安全识别和评估能力。该院实行双人双班制夜班模式,但年轻护士夜班值班机会较多,高年资护龄护士值班机会较少,加之夜班工作量较大,忙于完成治疗性工作,对患者安全问题有所忽视。不良事件多发生在夜班,与陈凤菊,等[12]的研究结果一致,鉴于低年资及年轻护士更容易发生护理不良事件,应加强低年资护士安全培训与管理。

3.2 护理不良事件整改与对策

医疗机构可定期开展培训,提高医务人员对不良事件的认知度。及时上报不良事件有利于对有投诉倾向的患者充分预警,从源头进行解决隐患,避免事态进一步扩大,从而影响其报告意愿和报告行为[13]。对临床科室护士长、0~5年护理人员、患者及家属进行多层次全方位培训,提高风险防范意识,提高不良事件认知水平和辨别能力,建立安全管理文化氛围,加强病房安全管理。

加强对重点科室、重点人群、重点时段护理工作管理,重点加强对神经内科、老年科、新生儿科等内科系统监管力度,对存在问题进行深入讨论,科室间进行安全防范经验交流。护理部对内科系统危重患者较多科室应配置足够护理人员,必要时增加夜班岗人员。

充分发挥护理管理工具在护理不良事件管理中的应用,该院于2015年6月启动管理工具应用,每年举办一期PDCA、品管圈案例成果汇报活动,部分案例成果经验在全院推广实施,取得一定成效。建议在医院层面成立不良事件持续改进小组,运用品管圈、PDCA、根因分析等质量管理工具,对频发事件集中进行持续整改,以减少非计划拔管、跌倒、药物外渗等不良事件发生。

加强对护理不良事件上报的督查及持续整改,重视不良事件的调查分析,尤其对于发生频次高或异常增加的不良事件要高度重视,因为这些事件的发生说明医院系统上存在问题,找到缺陷、改进系统是不良事件报告的目的所在[14],该院虽每月对所发生不良事件进行通报,但并未合理利用不良事件信息平台对数据进行汇总分析,无法将存在真实问题反馈于管理者。故应加强对Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级事件管理,重点加强对非计划拔管、跌倒、药物外渗等频发事件监督管理。有专家指出[15],规范化管理是有效降低患者院内压疮、跌倒和非计划性拔管发生率的重要手段。护理部每月质控考评应重点督查科室不良事件上报情况和持续整改效果,每季度进行汇总分析,下发科室学习。

综上所述,医院应加强不良事件规范化管理,合理利用不良事件信息上报平台,分析不良事件发生级别、类别、患者性别、年龄、护士工作年限、科室分布等情况,运用管理工具查找根因,及时采取有效的防范措施,加强重点科室、重点人群、重点时段管理,加强培训教育,提高管理人员、临床一线护理人员尤其是低年资护理人员和患者家属安全管理认知水平,以减少不良事件发生,提高护理质量,保障患者安全。