论《木兰花慢》的词调演变及声律特征

2021-10-24石佳彦朱惠国

石佳彦, 朱惠国

(华东师范大学 中文系,上海 200241)

《木兰花慢》首见于柳永词,是《乐章集》中影响最大的长调之一。该调以平韵贯穿全篇,句式长短错落,平中见奇,在柳永的诸多创调中具有一定的代表性,广泛受到宋代词人的喜爱。两宋时期,《木兰花慢》作品共有161首[注]《全宋词》共收《木兰花慢》词作160首。《词系》另收陈参政“北归人未老”一词为体,陈参政生卒年无考,约为宋末元初人,与周密等词人有作品往来,通常归入元代,故《全宋词》未将其收入。由于本文所涉及的皆为词体方面的相关讨论,故补入此词,共计161首。,在宋代所有词调里位列第37位[1]124-131,是较为靠前的。柳永作为首创者,在体式与声韵上均为后来的词人树立了典范。目前,对于此调仍缺乏详细的专文研究。本文通过考察《全宋词》中所有的《木兰花慢》作品,希望以柳永为中心,梳理词调的产生、发展及演变过程,并借此一窥柳词的音律特色。

一、《木兰花慢》的词调来源及声韵特征

《木兰花慢》始自柳永,《乐章集》注为“南吕调”[2]657,双调101字,前段十句五平韵,后段十句七平韵,前后段句中及换头处押有短韵,为此调特色。宋代有《木兰花令》《偷声木兰花》《减字木兰花》《木兰花慢》诸调,虽然声律迥别、名同调异,但彼此之间仍存在一定的联系。《词律》将此四调并列,龙榆生《唐宋词格律》又多列《玉楼春》一调,注云:“兹列五格,以见一曲演化之由,他可类推。”[注]宋人虽然往往将《玉楼春》与《木兰花令》混填,但《玉楼春》上下片为七字四句,与《木兰花令》格式不同,实为两调,故不列入本文的讨论范围。可参见龙榆生《唐宋词格律》,上海古籍出版社2015年版,第98—99页。揭示了词调的源流关系。

《木兰花》原为唐教坊曲名,《花间集》中共有三首《木兰花令》,分别为韦庄《独上小楼春欲暮》、魏承班《小芙蓉》、毛熙震《掩朱扉》三词,字句稍异。令词始自韦庄,为双片五十五字,前段五句三仄韵,由三个七字句与两个三字句构成;后段换韵,共四个七字句,押三仄韵。毛词前段第一句、后段第一句、第三句都改作三字句;魏词则将前段第一句改为三字两句,但大体上都与韦词相同。此调于唐宋时期仅此三词,宋代所填《木兰花令》,实际都为七字八句的《玉楼春》,已非唐五代的《木兰花令》原调[3]792。后冯延巳作《偷声木兰花》,前后段各四句,都为“七七四七”句式,第三句较《木兰花令》减三字,且偷换两平韵,故云“偷声”。后又有《减字木兰花》,在《偷声木兰花》基础上,上下片起句再减三字,作四字句,全词句式为“四七四七,四七四七”。同为两仄韵、两平韵,宋代共有词作400余首,数量十分可观。《减字木兰花》是宋代最为常见的小令之一,在北宋中前期尤为流行。《木兰花慢》是宋代教坊在唐曲旧名基础上重新翻演而成的新调,与令词格式已全然不同。这也是《乐章集》中典型“变旧声,作新声”的例子。

词调由唐至宋,不断发展变化,演变出丰富的类型。王易《词曲史》云:“流衍至于五代,短章不足以尽兴,于是伶工乐府,渐变新声,增加节拍,化短为长,引近间作矣。迨北宋柳永、周邦彦辈通乐能文,遂本古乐以翻新调,而慢词始日盛。”[4]56揭示了词调的发展轨迹。柳永是第一位大量创作慢词的词人,一贯致力于新调的创制,《乐章集》中除了《木兰花慢》以外,还有不少由唐五代小令进一步演化为引、近、慢的词调,如《浪淘沙慢》《卜算子慢》等,共计10余种。其中,以《木兰花慢》在两宋时期的作者最多、影响最盛,也是《乐章集》中“本古乐而翻新调”比较成功的范例,具有较强的代表意义。

考察《全宋词》的写作情况,宋代写作《木兰花慢》的词人共80余位,词作数量最多的前五位词人为张炎11首、周密10首、吴文英8首、刘克庄7首、魏了翁7首,皆为南宋词人。该调在北宋时期并不十分流行,直到南宋以后方才涌现大量作品,或与南宋之际长调更为流行的趋势有关。

在声情上,《木兰花慢》整体呈现出柔情婉转的特征,词作中使用了大量短句,上下片中都有多个四字句连用,原本较为和谐整齐的六字句也被拆分为折腰句式,作“三、三”停顿。以柳永词为例,词作中“倾城”“盈盈”“欢情”等两字句,配合短韵的使用,在情感上给人一种欲吐还休、如泣如诉的幽怨之感;而前后段收尾处又接连运用长句,以一个八字句、两个六字句结束全篇,形成悠长的余韵。柳永《木兰花慢·倚危楼伫立》一词,“低帷泣枕,翻恁轻孤”“奈佳人自别阻音书”等句,通篇诉情,有柔肠百转之意。沈谦《填词杂说》评价柳永此词云:“长调极狎昵之情者,周美成之‘衣染莺黄’,柳耆卿‘晚晴初’是也。于此足悟偷声变律之妙。”[5]102

因此,此调有相当一部分表达相思恋情的作品,情致缠绵曲折,正与《木兰花慢》本身的特色相符,如“奈燕子楼高,江南梦断,虚费相思”(吕渭老)、“不道新来,牵肠惹肚,暗减腰肢”(王之道)、“相思谩然自苦,算云烟、过眼总成空”(戴复古)等。一些豪放词人亦在此调中抒写爱情主题,如张孝祥两首《木兰花慢》:“情知闷来殢酒,奈回肠、不醉只添愁”(《送归云去雁》)和“念璧月长亏,玉簪中断,覆水难收”(《紫箫吹散后》),风格都较柔婉。

除恋情外,《木兰花慢》所涉及的题材风格较为广泛,《乐章集》中柳永词作的主题也各不相同:《木兰花慢·拆桐花烂漫》一词为描写清明节日汴京的男女游乐盛景;《木兰花慢·古繁华茂苑》则是赠答之作。两宋时期进一步出现了各个方面的题材内容。其一,有不少由柳永清明词延伸而来的节序词,如京镗《算秋来景物》、洪皓《对金商暮节》为重阳节序词;吕渭老《桂乡云万缕》为七夕词;赵以夫《玉梅吹霁雪》描写漳州元夕等。其二,送别、酬赠友人也是较为常见的主题,如吴文英《润寒梅细雨》《指罘罳晓月》《几临流送远》《送秋云万里》四首都是饯行友人的作品。其三,南宋词人多好以长调祝寿,也反映于《木兰花慢》的题材之中,如史浩《喜阳和应律》、郭居安《听都人共语》、黄机《亶文王前子》、廖莹中《请诸君著眼》等皆为祝寿词。此外,春思、赏花、登高、写景等各类主题都可入词,如陈允平《杜鹃声渐老》为咏花词;周密《塔轮分断雨》《晴空摇翠浪》《游船人散后》等一系列词作,分别吟咏雷峰落照、柳浪闻莺、三潭印月等杭州景色;林正大“黄河天上派”为櫽括词等。无论是以辛弃疾、刘克庄、刘辰翁等为代表的辛派词人,还是风格上更偏于婉约的吴文英、周密等词人,都有不少创作,也开拓出了丰富的题材表现。

不过,《木兰花慢》也并非适宜所有类型的主题。此调以平韵贯穿全篇,韵位疏密适中。整体而言,不适合表达过于粗率豪放之情,如辛弃疾《汉中开汉业》《老来情味减》等词,虽有不少气势豪迈之语,但皆是践行送别作品。词中如“更草草离筵,匆匆去路,愁满旌旗”“长安故人问我,道愁肠殢酒只依然”等句,愁思百转,仍然反映出较为细腻的情感体验。在两宋的《木兰花慢》创作中,送别、春愁都是较为流行的主题,词调本身的特点也更为适宜怨情的表达。

与多样的主题内容相统一的,是《木兰花慢》的用韵情况。词人在创作时,由于表情达意的差异,往往会选用不同的韵部。一些词调由于声情的激昂或沉郁,在韵部选择上也会出现尤为集中的偏好。而《木兰花慢》对于各个韵部的使用则十分均衡,这也是由于此调所能够包含的风格相对比较宽泛的缘故。除了第五部(佳灰)、第十部(佳麻)一类的开口呼少有人使用外,其他声韵大多都能够与各自的主题相适应。如抒写相思不得的情绪,倾向于使用低回沉郁的第四部(鱼虞)韵,如“凭阑尽日踟蹰”(柳永);抒发个人怀抱的作品,更适合使用清幽淡远的第十二部(尤)韵,如“悠然富贵不须求”(冯取洽);风格喜庆的祝寿词,可用开阔大气的第二部(江阳)韵,如“都把一门瑞气,酿成九酝霞觞”(卢祖皋);等等。

表1详细列出了宋代161首作品的用韵情况,以备参考。

表1 宋代《木兰花慢》押韵情况统计

虽然各个韵部的使用大体上比较平衡,但相对而言,在《木兰花慢》的创作中,以第七部(元寒删先)、第十一部(庚青蒸)、第十二部(尤)最受欢迎。这些韵部既不如东冬韵、江阳韵那样过于开阔洪亮,也不如支微韵、鱼虞韵那样过于低沉,正与《木兰花慢》整体的和谐柔婉之风相符,故而多为后来词人所选用。

从表1中亦可看出,根据《词林正韵》进行统计,有不少韵部通押的现象出现,以第三部(灰)与第五部(灰)通押;第六(真文)、十一(庚青)、十三(侵)部彼此混同;第七部(元寒删先)与第十四部(覃盐咸)通押最为常见。

此处,有两首作品的通押较为罕见,其一是吴文英《润寒梅细雨》一词,通篇押第二部(江阳)韵,但上片结句处以“莺”字入韵。“莺”原属于第十一部(庚),与江阳韵通用十分少见。在吴文英词集中,这一情况并非孤例。《法曲献仙音·风拍波惊》一词,全词同押第二部(江阳)韵,但上片结尾“啼绡粉痕冷”,同样以第十一部“冷”字入韵。《风入松·春风吴柳几番黄》,押第二部(江阳)韵,下片换头句“最怜无侣伴雏莺”,“莺”字出韵,与《木兰花慢》完全相同,应当不是由于巧合出律,而是受到方音的影响。吴文英本为四明(今浙江宁波)人,方言之中,个别庚青部字或能与江阳部相通,以今日之吴语相证,“冷”字也确与“阳”字可叶。

其二,程节斋《瑶池开宴后》以第八部(萧肴豪)与第九部(歌)相叶,同样十分少见。与梦窗词相似,这也是由于方音而产生了特殊的通押情况。宋代也有类似的例子,如黄裳《蝶恋花·水鉴中看尤未老》一词,全词共有八韵:“老”“到”“倒”“早”“道”五字属第八部韵,“过”“个”“坐”三字属第九部韵。陈匪石《宋词举》一书中,曾举黄裳、洪希文词为例,认为这是闽人方言导致:“以绝不相通之‘萧’‘歌’两部通押,同为闽人,同用方音,足为确证。”[6]199今人鲁国尧于《宋代福建词人用韵考》一文中同样指出:“歌梭部与豪宵部合用,是宋代福建词人用韵的重大特点,正反映了宋代的福建方音。”[7]121程节斋籍贯不明,不可确定为与福建方言有关,但据学者考证,歌萧同叶,在宋代其他地区的方言中也有类似的例子,如四川词人魏了翁、山东词人晁端礼等,也有此做法[8]123。因此,这一通押的原因是受到方音影响,是有依据的。

从这些现象可见,宋代对于韵部的区分并不非常严格,多部通押较为常见,即使是宋代精通音律的词人,也时有通叶的情况,如前人所言:“宋人用韵每有例外,如‘真’‘庚’‘侵’三部,‘寒’‘覃’二部,‘萧’‘尤’二部, 及入声‘屋’‘质’‘月’‘药’‘洽’五部,按之古今分部及音理皆不相通,而有时互相羼杂,即知音之清真、白石、梦窗,亦每见之。”[6]198-199大体概括了韵部通押的几种类型。

不过,这些词人虽然偶尔以方音协韵,但诗韵、词韵本来仍然需要遵从自身的规范,并非能够随意相通,正如前人所说:“方音相近者,在一部之中或只某字,而非全部皆通,与言古韵之某字入某部者相类,后人不知其故,援以为例,致有按诸古今韵部无一而合之韵,则学者之过也。”[6]198-199

二、《木兰花慢》的体式及短韵的使用

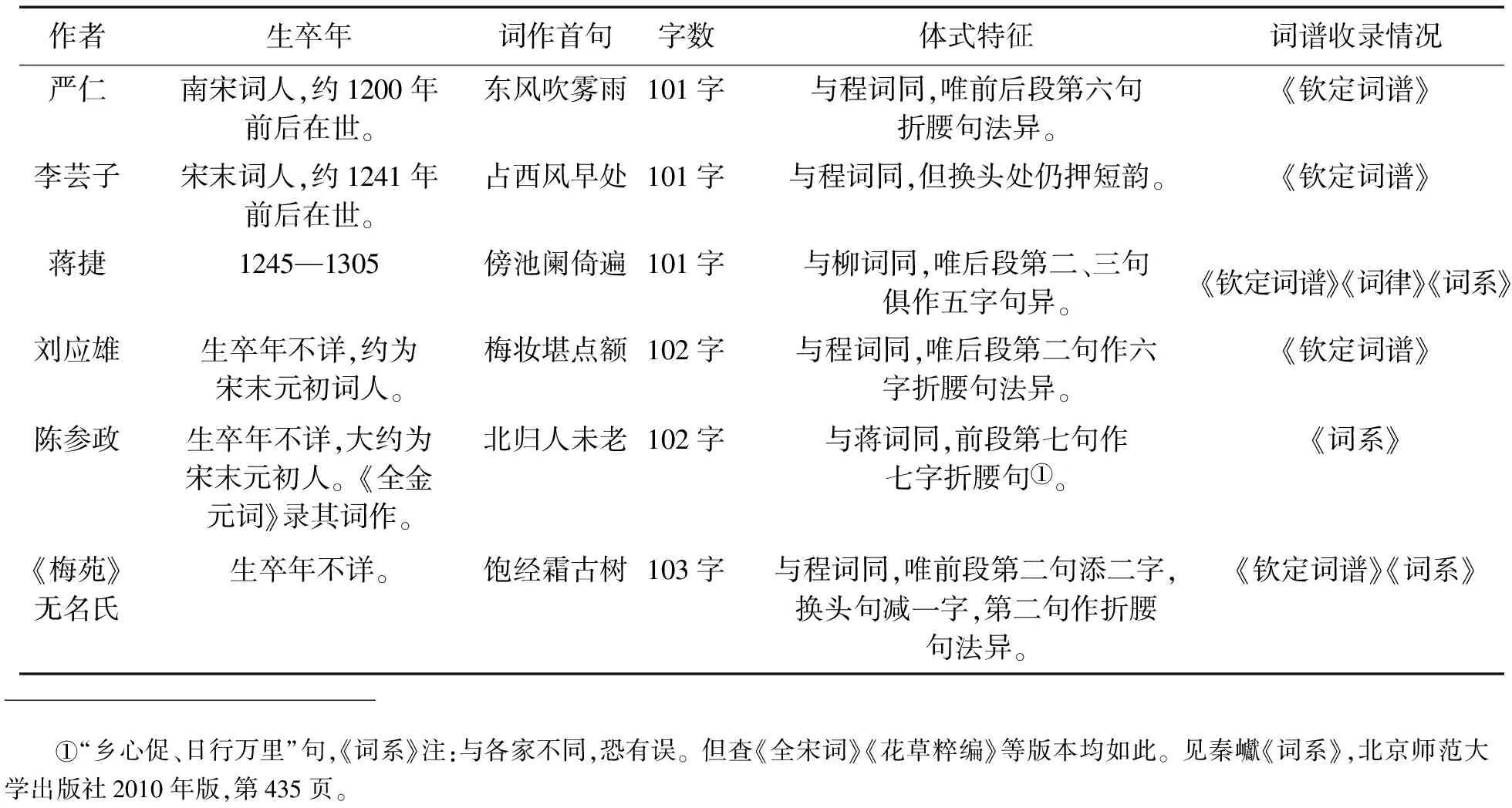

《木兰花慢》一调,《词谱》以柳永为正体,各种词话之中,对于柳永《拆桐花烂漫》一词也多有称赞,认为这是《木兰花慢》最具代表性的典范之作,尤其在音律上得到了后人一致的肯定。在柳永的基础上,《木兰花慢》在宋代共产生了十余种变体。《钦定词谱》《词律》《词系》三书所收体式各有不同,也反映出了不同的选录标准。下表2列出了三部词谱收体的汇总情况,以词人生卒年先后排序罗列。

续表2

《木兰花慢》由柳永首创,两宋时期作者如云,形式上也产生了不少变化。柳永最初的词作,最主要的特色在于词中三个短韵的使用。“短韵”又称“藏韵”“句中韵”,通常为两字独立成韵。《乐章集》中三首《木兰花慢》皆于前段第六句、后段第一句、第七句押短韵,分别为“倾城”“盈盈”“欢情”;“云衢”“皇都”“归途”;“寻幽”“凝旒”“鳌头”,而后来词人则未必完全遵从。《钦定词谱》所列出的两个正体就说明了此种情况:押三个短韵者,以柳永《拆桐花烂漫》一词为代表;不押短韵者,则以程垓《倩娇莺姹燕》一词为代表。其余各体,都是由这两个体式变化而来。

柳永创作《木兰花慢》之后,按词人生卒年来看,至少直到南渡时期才有别体出现。曹勋、吕渭老二词应是最早产生的新体。曹词虽然在句法上稍有变化,但三处短韵均与柳词相同,格式极为规范。而自吕渭老词开始,已有脱韵现象。吕词仅保留了换头处的一韵,而藏于上下片句中的两韵都被省略。

到了南宋以后,这种情况更为普遍。曾觌、程垓、严仁、卢祖皋(《汀莲凋晚艳》)、刘应雄、《梅苑》无名氏六体,将柳永原本的三处短韵全部取消。其中以程垓词最具代表性,由于省略了句中韵,程词上片第六句、下片第七句均合并为六字句,换头处则改为一个七字律句。宋代如此填者最多。

其他体式,也往往有不同程度的脱漏。如卢祖皋(《嫩寒催客棹》)于上片第七句处少一韵,黄机词于换头处少一韵,李芸子词于上下片句中少押两韵,都已不符合柳永原本的音律特征。

虽然《木兰花慢》在两宋时期作者极多,但能够完全遵从柳永原体的人却寥寥无几。南宋时期,仅蒋捷词最为严整,得到了后世词谱编订者的肯定。万树《词律》未收柳永体式,而在蒋捷词下注云“(此调)至竹山词规矩森然,毫发无憾矣”[9]186,既肯定了蒋词对于柳永押韵的遵循,也证明了《木兰花慢》流传至南宋,音律不失,极为难得。《词系》所收的元初词人陈参政也对柳永的短韵有较好的保留,但从整体而言,仍然属于个例。

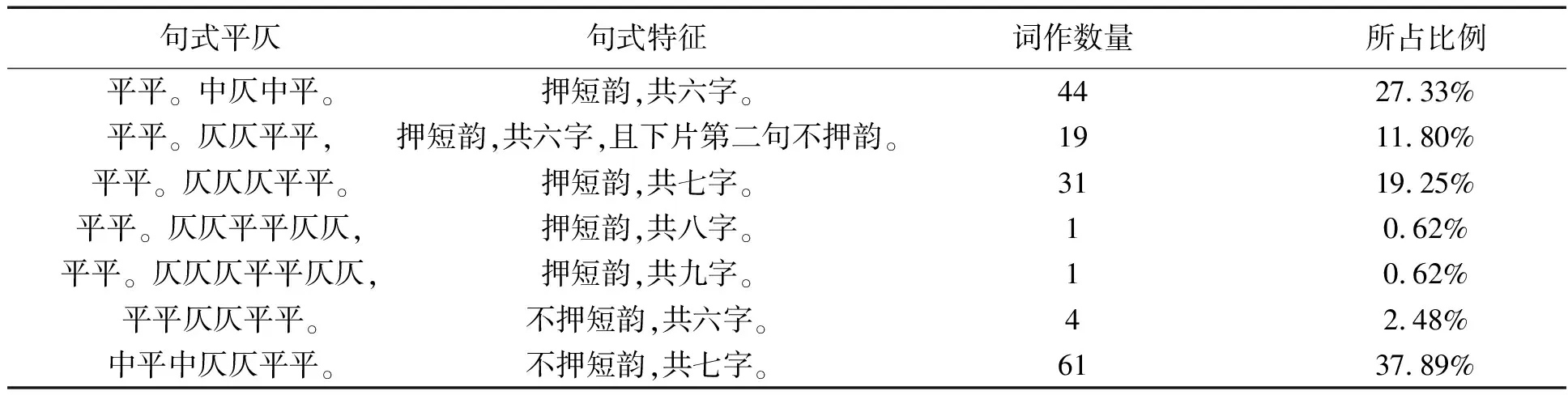

这些体式中所展现出的脱韵现象,在整个宋代的词作中十分普遍。《全宋词》所有的《木兰花慢》作品,押韵情况确实参差不齐。在实际创作时,宋人以使用程垓体式为多数,即全部忽略了短韵,仅保留换头一处押韵的情况也相对多见。表3统计了此调三处短韵的押韵情况。

表3 宋代《木兰花慢》三处短韵的押韵情况

由表中可见,换头处押韵者相对较多,而上下片句中藏韵则多为词人所省略。在《全宋词》161首作品中,全部保留三个短韵的词作仅有31首,且多数都集中在一些长于音律的词人作品上,如周密9首、吴文英7首词作皆用柳永体式,此外还有蒋捷、张炎等词人遵从了短韵的使用,数量十分有限。

不少词谱及词话中已经注意到这一现象,并多推崇柳永的范式,普遍批驳了缺省短韵的做法。杨慎《词品》云:“《木兰花慢》,柳耆卿清明词,得音调之正。”[注]可参见岳淑珍《杨慎词品校注》,中州古籍出版社2013年版,第158页。此外,吴师道《吴礼部诗话》、谢铤章《赌棋山庄词话续编》、蔡嵩云《柯亭词论》等皆持类似观点。还可参见陶然、姚逸超《乐章集校笺》,上海古籍出版社2016年版,第664—665页。这一评语正是强调了词中短韵的妙处。《词律》取蒋捷词为正体,亦是因为其短韵作法与柳永完全相同,有树立典范之意。蒋捷体下注云:“流字,稠字,乃藏短韵于句中,亦他人所不能及……‘妆楼’亦必须叶韵方是。”万树尤其批评了后来词人脱韵的现象:“盖作词,本求推敲精当。若可援以自恕,执以自辨,则但须阁笔,谁来相强。既欲求厕于作者之林,而不肯稍费心力,竟率焉脱稿,不思取法乎上耶?”[9]186其语气严厉,可见短韵之于音律影响颇大。

词原本与音乐有着密切的关系,词韵又是音乐节拍的关键处,不可随意变动。沈义父《乐府指迷》就指出:“(句中韵)不唯读之可听,而歌时最要叶韵应拍,不可以为闲字而不押。”[10]82证明了韵与音乐节奏之间需要相互应和,才能够达到音律的和谐美。《木兰花慢》所创之初,必有配合演唱之用,句中韵的加入,使得此调在声情上格外具有回环往复之感,别具情致。但随着时代变化,这种特性也逐渐弱化了,因此造成了后人擅自变更的现象。

在柳永《乐章集》中,《木兰花慢》并非是唯一使用短韵的词调,田玉琪《词调史研究》一书认为,短韵自唐五代已有,但正是柳永开创了短韵于慢词中大量使用的先例,并作出了大致的统计[11]239-240。本文根据《乐章集校笺》进一步整理,使用短韵者共计25调。分别为:《黄莺儿》《雪梅香》《送征衣》《笛家弄》《定风波慢》(双调)、《定风波慢》(林钟商调)、《浪淘沙慢》《破阵乐》《内家娇》《二郎神》《引驾行》(中吕调)、《引驾行》(仙吕调)、《望远行》(中吕调)、《望远行》(仙吕调)、《彩云归》《洞仙歌》(中吕调)、《洞仙歌》(般涉调)、《洞仙歌》(仙吕调)、《玉蝴蝶》《临江仙慢》《河传》[注]柳永《河传·淮岸》一首于起句处连用 “淮岸”“渐晚”两句叶韵,但与唐五代体式不同,取消了原本上下片句中两个短韵,格式上更为整齐。、《郭郎儿近拍》《临江仙引》《倾杯》和本文所探讨的《木兰花慢》。

在这些词调中,短韵位置以换头处押韵最为多见,换头处代表了词作演唱时前后段的分界,是音乐节奏开始发生变化的一种指示。因此,大部分词人能够遵从柳永词体:如《浪淘沙慢》一调在宋代共有7首词作,周邦彦、吴文英等词人均有创作,字句虽稍有出入,但换头处皆严格使用短韵。《破阵乐》有张先词,也同押短韵。《二郎神》于宋代共25首,除赵以夫《野塘暗碧》一词外,皆用短韵。其中,晁补之对短韵遵守尤为严谨:《引驾行》中“年少”“多少”“缥缈”三处短韵均与柳词相同。其余如《洞仙歌》《玉蝴蝶》诸调,无一处脱韵。

不过,这些词调亦有不押韵者,如《雪梅香》,《梅苑》无名氏词下片起句改为“争妍斗鲜洁”,合并为一句。《玉蝴蝶》一调,仇远《独立软红尘表》、张炎《留得一团和气》二词换头处不押韵,都是省略短韵的例子。但由于词调本身传播不广且作品较少,在表现上并不如《木兰花慢》典型。从中可见,柳永词作中频繁使用的短韵,应与当时的音乐有着密切的联系。无论是创作还是谱式研究中,都应注意到短韵的意义和作用。

三、《木兰花慢》的平仄与句法

柳永的《木兰花慢》,另一特色是使用了较多特殊句法。龙榆生《唐宋词格律》指出,此调“开端是上一、下四句法,前片第四句,后片第五句,皆以去声字领下四言三句,承以两言短韵,紧接‘仄平仄仄’的上一、下三的特殊句法,下又以一去声字领七言一句,殆是北宋教坊歌曲时节拍如此”[12]102。然而,其后的体式多有变化,且向诗歌中的五、七言句逐步接近。

首先,词调起句即为一个五字句,柳词皆用“上一下四”停顿,如“倚危楼伫立”,由“倚”字领起全句,与律诗句法不同。后人体式则往往将其改作普通律句。这在最早的曹勋、吕渭老二体中已有反映。曹词首句为“断虹收霁雨”,而吕词首句为“石榴花谢了”,均为“上二下三”停顿。各词谱所收词作,大约有半数如此填。《全宋词》中,这类句式也极为普遍,其中不乏精于音律的词人,如张炎十余首《木兰花慢》:“幽栖身懒动”“万花深处隐”“水痕吹杏雨”“风雷开万象”“清明初过后”“故人知健否”等,均用普通句式。柳永原本句法的特殊性,在传播过程中已经渐渐淡化。

其次,在下片换头处,柳永本在短韵后接一个四字句,一个六字折腰句。而宋代其他体式无论押韵与否,大多将短韵位置前后的句式作了改动。最为典型的是,程垓词取消押韵,在柳永词基础上多添一字,合为七字律句,下接一个五字句。以下将《钦定词谱》所收柳永、程垓二体的换头四句作一对比:

盈盈。斗草踏青。人艳冶、递逢迎。向路旁、往往遗簪堕珥,珠翠纵横。

平平。中仄中平。平仄仄、仄平平。仄仄平、仄仄平平仄仄,中仄平平。

(柳永)

情知雁杳与鸿冥。自难寄丁宁。纵竹院颦深、桃门笑在,知属何人。

中平中仄仄平平。中中[注]宋代词人填写时,此字以仄声为多。仅有程垓“自难寄丁宁”、张孝祥“唤谁护衣篝”、严仁“问何日西还”三句第二字作平声,《词谱》于“难”字下注“应平可仄”,并不符合宋代的创作实际,应以“中仄仄平平”为宜。此外,程垓词下片第六句第五字,《钦定词谱》注“平”,但宋代其他词人大多使用仄声。《全宋词》161首作品中,仅29首作品于第五字用平,应改为“应仄可平”为宜。参见陈廷敬、王奕清等《钦定词谱》,中国书店1983年版,第1992页。仄平平。仄中中中中、中平中仄,中仄平平。

(程垓)

程词在宋代实际创作中具有一定的代表性。尤其是七言句的改动,宋人在此处使用七言律句极为普遍,如“笑呼银汉入金鲸”(冯伟寿)、“看来毕竟此花强”(刘仙伦)、“君言往事勿重陈”(刘克庄)、“当时种玉五云东”(朱敦儒)、“人间天上两悠悠”(张孝祥)等,都在一定程度上反映了诗歌的影响。

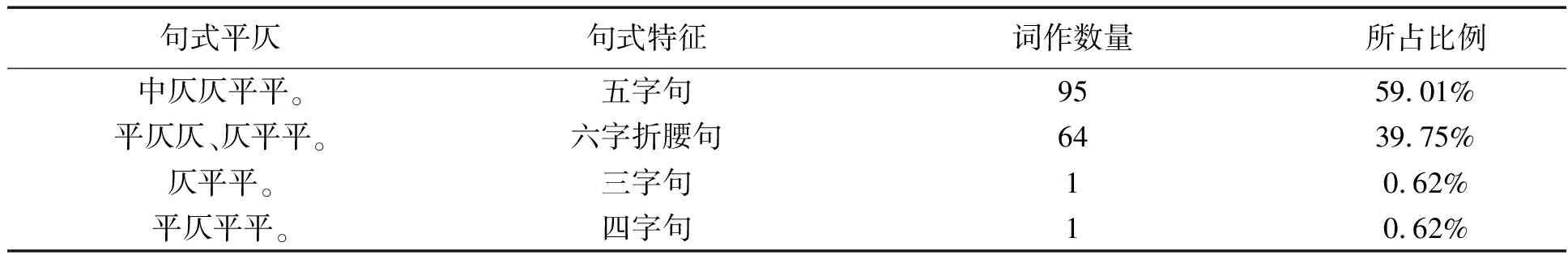

本文对《全宋词》中所有作品进行了逐一统计,其中虽然不乏与柳词相同的句式,如卢祖皋、《梅苑》无名氏二体虽不押韵但仍作六字,但整体遵照柳永者较少。表4列出了《木兰花慢》下片第一、二句的句式情况。

表4 宋代《木兰花慢》下片第一、二句的句式情况

由表可见,下片换头处共有60多首作品与柳永原词相同。而改作七字句者,亦多达61首;即使保留短韵,也另有31首作品倾向于将次句改作五字律句,如“吟啸百年翁”(张炎)、“焰冷小兰房”(张枢)、“入夏景偏奇”(曹勋)、“触绪茧丝抽”(李芸子)等,词谱所收诸体也不例外。整体来说,五、七言的句式增加,是《木兰花慢》体式发展的一种规律。唯吕渭老词下片第二句七字、第三句三字,王炎词下片第二句六字、第三句四字,较为特殊。

而换头处下片第三句[注]此处若不押短韵,则为下片第二句。,也呈现出相似的情形:通常由柳永原本的六字折腰句改作五字句,蒋捷、程垓、李芸子、严仁、曾觌诸体皆同,这是宋代最为普遍的一种情况。此外也有一些与柳永相同者。现统计如表5所示。

表5 宋代《木兰花慢》下片第三句的句式情况

其中,改为五字句的例子竟达到95首之多,已经超过半数。在较早产生的体式中,此处的五字句还是以“上一下四”停顿的特殊句式,并非完全是按律诗中的五言句而来。如“是梅雨霏微”(曹勋)、“叹雨迹云踪”(曾觌)、“自难寄丁宁”(程垓),皆是如此。随着时间的演进,其他词人又在此基础上进一步向五言律句发展,如备受《词律》赞誉的蒋捷词,短韵后两句便改为“晓涩翠罂油”“倦鬓理还休”,都是“仄仄仄平平”的典型诗句格式。

《木兰花慢》的这种诗化现象,在词中数个短韵前后表现得尤为明显。上节已经提及,宋人失脱短韵的情况较多,而词韵与音乐节拍相关,韵位的改动,也会影响音乐的演奏。陈匪石《宋词举》认为,此时应当对其后的句式进行调整:“使少一韵,尤须与本句或相承之句粘合为一,毫无斧凿之痕。历观唐、宋名词,莫不如是。”[6]204也即是说,在省略短韵的同时,词人往往会对句式加以变通。

因此,《木兰花慢》各体,短韵后的句式往往参差不齐。除了上述提及的例子之外,上下片句中的短韵前后,句式也常有变化。由于诗歌的影响,许多词人倾向于将柳词原本的折腰句式替换为规整的五、七言句,如上下片第八句,柳词均作八字句,为上三下五停顿。而其他词人的词作,有不少改为七字律句的例子,如无名氏“祥开嵩岳耸嵯峨”、史浩“当年相阀再蟠英”、陈德武“都收拾入锦囊间”、魏了翁“些儿欠缺便徒然”等,这与换头处的情况是一致的。

不过,也有少部分作七字折腰句的词作,如上片第七句,程节斋“是寻常、空委蓬蒿”、王奕“尚年年、生长儿孙”等;下片第七句,郭居安“更君王、亲点泥金”、王奕“有清谈、还有斯文”、吕胜己“楼居共、真仙伴侣”“感生生、自然造化”等,但此类相较于五、七言律句而言,数量就少得多了。

综上所言,《木兰花慢》以婉约蕴藉的声情,广泛受到宋代词人的喜爱。其翻演唐曲、变令为慢的做法,在《乐章集》所创的诸多新调中颇具代表性。此调在音律上以柳永《拆桐花烂漫》一词最受推崇,上下片句中及换头处共藏有三个短韵,知音者多沿用之。但随着时代更替,宋代忽略短韵者较多,韵位前后的句式也参差不齐,共延伸出十余个别体,并且产生了不少五、七言律句,体现了一定的诗化倾向。这与柳永创调之初的《木兰花慢》格式已经大不相同。不过由后世评价来看,柳词的格式虽然不能为宋人完全沿用,但仍被认为是此调的典范之作。今日虽然无从得见古乐,但从文字的平仄上,或可稍见柳永音律之妙。