直播新生态下福州红色文化传播路径探究

2021-10-23黄琳

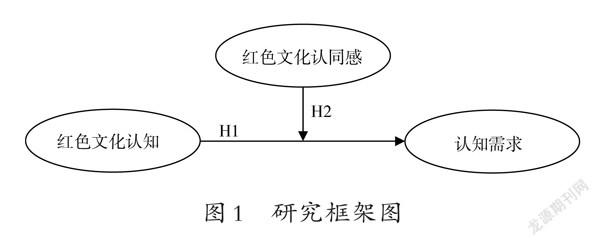

[摘要]红色文化是宝贵且优质的思想政治教育资源,研究红色文化的传播有助于弘扬中华文化、增强文化自信。目前,学界对红色文化推广研究主要从传播学的角度进行探讨,较少从认知科学视角进行研究。本文基于知识可视化理论来探讨红色文化传播策略。研究发现,受众的红色文化认知水平对认知需求有正向显著影响,且红色文化认同感对红色文化认知与认知需求之间的关系具有正向调节作用。因此,从认知心理学角度来看,在直播新生态下,首先,红色文化的传播要对具有不同红色文化认知水平的用户进行分层,从而更有针对性地进行不同类型知识的内容设计与传播。其次,红色文化的传播要注重红色文化知识从抽象化转向日常生活化,与受众已储存的知识建立联系,帮助个体提高红色文化记忆存储能力。最后,红色文化的传播要利用直播交互技术的临场感或空间感优势,增强受众红色文化认同感,为促进受众对红色文化传播的认知倾向性提供更大的可能性。

[关键词]直播;福州红色文化;传播策略

红色文化主要包括中国新民主主义革命时期和社会主义建设初期的遗址、遗物等物质文化和在这一过程中的革命历史、革命精神等非物质文化。红色文化资源是福州独特地域文化的重要组成部分。当今,5G技术使得直播在内容和形式上变得更为多样化,其中知识类信息服务仍是优势场景。因此,红色文化知识的传播与直播的“联姻”同样具有较大可能性。从认知心理学的信息加工角度来说,用户对学习对象的认知过程是伴随着知识交互的过程共同螺旋式上升的[1]。因此,在直播新生态下,基于红色文化知识本体,通过虚拟现实等可视化技术增强受众与其的交互性,这都有助于红色基因融入人们的血脉之中。

系统的文化认知是文化自信生成的基础,内化的情感认同是文化自信生成的关键,外化的文化行为是文化自信生成的最终归宿[2]。红色文化传播的关键是通过情感、价值观等方面的引导,提高受众对文化自发传播的践行力。因此,红色文化知识的传播应当充分考虑受众的需求,将人置于文化进程和行动的中心。认知需求是一种重要的人格特征,它是个体从事并享受努力的思考活动的倾向性,在很大程度上影响个体组织、提炼和评价信息的广度和深度[3]。在当今注意力稀缺的时代下,接受者对知识接受的时间和程度不同,认知需求在碎片化时代的直播生态环境下将更值得关注。

综上所述,受众对红色文化的认知与认同感是影响红色文化传播的两个重要因素,但其与受众的认知需求之间的关系如何尚未清晰。因此,本文基于知识可视化理论,探究直播新生态下受众对福州红色文化的认知与认知需求之间的关系,并进一步探讨文化认同的调节效果。

一、理论基础与研究假设

(一)知识可视化理论

受众在理解我国博大精深的文化信息的过程中,应遵循学习者的认知规律[4]。知识的可视化就是以认知科学为基础,以人类知识为研究对象,旨在提高知识在群体间的传播和创新。除了传达事实信息,知识可视化还包括传播一定的见解、经验、态度、价值观、期望、观点、意见和预测等[5]。成功的可视化需要针对接受者的认知背景进行个性化设置,促使接受者根据传递的知识来重构自己的知识,并强调人与人之间的交互。随着“5G+直播”技术的发展,可视化表达方式可以协同图像、视频等传播形式一起发挥作用,让个体在交互过程中,对红色文化信息采用不同策略编码,使文化信息图式更加精细化,从而能够在长时记忆系统中存储得更加持久[4]。

(二)研究假设

1.文化认知与受众认知需求的关系

随着直播视觉表征及交互形式的越发丰富,人们对视觉表征的解读是一种选择、建构的过程,受其主观经验及认知能力的影响很大[6]。因此,红色文化传播需要将零散化的红色文化信息组织成有意义的整体性知识,并与受众已储存的知识建立联系,帮助个体提高文化记忆存储能力。这就需要相关内容和视觉交互的设计师应该意识到受众的个性化,具体包括社会、文化和教育背景等方面的不同[7]。有研究表明,大众对非物质文化遗产的认知度与其需求呈现正相关态[8]。因此,本研究推断红色文化认知水平与认知需求之间也存在一定的关联性,并提出如下假设。

H1:受众的红色文化认知水平与认知需求呈正向影响。

2.文化认同的调节作用

文化认同是指一个人与一个群体共享价值观、信仰、规范和习俗等的程度。红色文化认同则是指人们对红色文化的肯定性认识、归属感和内心承诺,并在生活方式、行为模式、价值观念和思维情感等方面表现鲜明的红色文化特征[9]。不少研究已表明,文化认同对参与行为意向具有显著正向影响,而这种参与(文化)行为又进一步影响个体的保护行为[10]。直播的显著特点在于主播与观众具有同一空间感和共同參与感[11]。已有学者基于“直播+电商”的研究表明,实时的信息交互能够增强空间临场感或社会临场感,进而对用户的参与行为产生显著的正向影响[12]。因此,本研究推断,红色文化认同感对受众参与红色文化知识构建或活动实践的倾向性具有调节作用,即对受众的认知需求也存在一定的影响。故笔者提出如下假设。

H2:文化认同感能够发挥正向调节作用。当红色文化认同感越强,受众红色文化认知水平与认知需求之间的正向关系就越强。

二、研究对象与数据收集

本课题主要以35岁及以下的直播用户群体为研究对象,并通过网络或线下问卷调查的形式展开调研。为了获得代表性样本,研究人员于2020年通过线上或线下访谈的形式,对被调查者的直播使用行为进行了考察,并最终确定调研对象。研究人员共发放问卷500份,最终收集了296份有效问卷,有效率为59.2%。样本的属性如表1所示。受访者中男性占40.9%,女性占59.1%,并且大多数受访者年龄在35岁及以下,在福州居住时间为2年以上,接触直播的时间也在1年以上。

三、研究工具

本研究的调查问卷共分为四个部分,分别为文化认知、文化认同、认知需求三个分量表及个人背景资料。该问卷是基于部分学者所设计的量表,并参考过去的文献设计而成,采用李克特五点量表法计分。其中,文化认知量表改编自Ang等人的文化认知测量量表[13],共10个题项;文化认同量表改编自国内学者黄薇和毕重增等人设计的适合中华文化认同感的一般性测量问卷,共9个题项[14];认知需求量表改编自邝怡等人制订的认知需求量表的中文修订版,共17个题项[3]。

四、多元回归分析

本研究使用SPSS 25.0进行数据分析。多元回归分析(见表1)检测了红色文化认知对认知需求的直接效果,以及红色文化认同的调节效果。在等式1中,结果显示红色文化认知会正向影响认知需求(β=0.461,p<0.01),从而支持了假设1。进一步来看,在等式2中显示了红色文化认同对红色文化认知与认知需求之间关系的调节作用(β=0.502,p<0.05),项变量占认知需求方差的33.8%(F=19.821,p<0.001,△R2=0.338),从而支持了假设2。

为了进一步解释调节效果,笔者对回归方程进行了代数重构,以便在调节变量的各个级别上表达自变量在因变量上的回归。如图2所示,拥有较强红色文化认同感的受众,其红色文化认知与认知需求的正向关系更强。

五、结论与建议

本研究发现,对红色文化的内涵和价值认知度较高的受众,更喜欢处理需要做很多思考的事情,那些考验智力的、富有创意的,且重要的任务更吸引他们,并且他们能够从长时间的思考和探索中获得满足感。这也回应了Cacioppo和Petty的主张—认知的需求至少在理论上应该来自一个人的价值观和能力反馈,以及来自认知挑战的个人满足感和掌握感[15]。这符合认知心理学中对受众的认知需求类型的划分,即“探索型”与“陈述型”。而对红色文化的内涵和价值认知度较低的受众,则更偏向于接受陈述型知识,他们不愿意在一件事情上花费太多时间思考。学者罗昊、何人可曾提出12种基本的可视化设计传播意图,并认为探索型的可视化作品的开发性、启发性、引导性、参与度更强[16]。因此,在直播视觉形式及交互设计策略上,本文回应了Remo Aslak Burkhard的观点,并使用想象的视觉表现来建立共同的视觉,以较好地激励受众。另外,本文也同意其主张—可视化传播中的形象化应该引起对内容的思考,而不是形象化本身,以避免分散受众对知识获取或解决问题的注意力[8]。

此外,本研究证实了具备较高红色文化认知度的受众,对红色文化会具有较强烈的归属感,并且愿意为继承与弘扬红色文化精神付诸行动。这意味着,在直播环境中,引导此类型受众积极参与红色文化传播活动的可能性更大,使其成为文化传播的一员,从而能够带动更多受众,形成联动传播。研究结果显示,提升受众的情感承诺与行为承诺,即对文化的依恋与赞扬,以及对文化的学习与参与实践的意愿,将更有可能激发受众的认知需求。换言之,具有较高红色文化认同感的受众,在其思维情感、行为习惯上具有较强的认同感和归属感,进而更有可能在直播视觉交互设计中表现其参与认知活动的倾向性。

六、结语

综上所述,红色文化知识内容的传播若要在直播新生态风口中“乘风而上”,直播交互内容设计者应当注重对用户进行分层,了解不同用户的认知需求类型。此外,红色文化的传播如果能利用AR、VR等技术,生动形象地诠释红色文化精神,增强互动效果,实现从抽象化向生活化的转化,提高受众的代入感,形成较高的文化认同感,那么这将会提高用户付出时间,并努力思考的意愿,进而提高其内化红色文化基因的可能性,从而实现红色文化传播。

此外,本研究仍存在一定的局限性。首先,未来可使用访谈法或质性研究得出因果关系的推论,来弥补问卷调查法的不足之处。其次,未来“5G+直播”技术的应用将更为广泛,因而本研究的调查对象可以进一步拓展。最后,未来的研究可能会更多地考虑前因变量,如技术接受意愿、直播界面或与主播的交互品质等。

[参考文献]

[1]员巧云,Peter A.Gloor.Web2.0环境下网络知识创新螺旋转化模型SE-IE-CI研究[J].中国图书馆学报,2013(02):63-70.

[2]王永友,于建贵.挑战与应对:微媒体环境下的文化自信培育[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2019(03):34-39.

[3]邝怡,施俊琦,蔡雅琦,等.大学生认知需求量表的修订[J].中国心理卫生杂志,2005(01):57-60.

[4]周广艺,李清平.认知心理学视角下中华文化国际传播路径研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2018(06):136-139.

[5]于金萍,吴华.基于知识可视化视角的直观想象素养培育研究[J].教育现代化,2019(79):216-219.

[6]赵慧臣.知识可视化视觉表征的形式分析[J].现代教育技术,2012(02):21-27.

[7]Remo Aslak Burkhard .Towards a Framework and a Model for Knowledge Visualization: Synergies Between Information and Knowledge Visualization[C]//Springer Berlin Heidelberg.Springer Berlin Heidelberg,2005.

[8]刘丽华,何军.国内民众的非物质文化遗产认知度实证研究:以沈阳市民的辽宁省非物质文化遗产认知为例[J].旅游论坛,2009(04):611-615.

[9]方燕红,尹观海,叶木旺.当代大学生红色文化认同心理研究[J].井冈山大学学报(社会科学版),2019(06):28-35.

[10]武文杰,孙业红,王英,等,农业文化遗产社區角色认同对旅游参与的影响研究:以浙江省青田县龙现村为例[J].地域研究与开发,2021(01):138-143.

[11]武豹,余建军.网络直播亚文化:表征、症结与治理[J].理论导刊,2021(02):123-128.

[12]魏华,高劲松,段菲菲.电商直播模式下信息交互对用户参与行为的影响[J].情报科学,2021(04):148-156.

[13]Soon Ang,Linn Van Dyne,Christine kon.Personality Correlates of the Four-Factor Model of Cultural Intelligence[J].Group & Organization Management,2006(01):100-123.

[14]黄薇,毕重增.简易一般文化认同感问卷的编制[J].心理学进展,2021(02):620-626.

[15]Cacioppo J.T.,Petty,R.E.,Feinstein,J.A.,et al. Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need for cognition[J].Psychological Bulletin,1996(02):197-253.

[16]罗昊,何人可.以传播意图为导向的知识可视化设计探究[J].湖南大学学报(社会科学版),2017(03):150-154.

[基金项目]福州市中国特色社会主义理论体系研究中心2020年度一般项目研究成果(项目编号:2020C15)。

[作者简介]黄琳(1989—),女,福建仙游人,阳光学院现代传媒管理学院助教。