在用医疗器械管理现状文献分析

2021-10-23李穗焦卫红詹杨余超罗培徐玉茗江西省药品不良反应监测中心江西南昌330046

李穗 焦卫红 詹杨 余超 罗培 徐玉茗 江西省药品不良反应监测中心 (江西 南昌 330046)

内容提要: 目的:通过文献研究,探讨我国在用医疗器械管理普遍存在的问题,为医疗机构合理管理医疗器械提供信息支持。方法:检索CNKI学术期刊数据,收集2010年~2019年在用医疗器械管理现状的文献,对其统计分析。结果:共筛选出98篇文献,经统计发现,医疗器械运行质量控制不足、管理制度不健全、采购管理不规范、技术人员数量或能力不足等问题突出。结论:医疗机构对在用医疗器械的管理意识不足,管理现状混乱具有普遍性。医疗机构和相应监管部门应高度重视在用医疗器械的管理,采取合理控制措施,改善当前的管理现状,提高在用医疗器械的使用安全。

在用医疗器械是指投入医疗卫生机构使用的医疗器械,随着科技水平的不断提升,现代化的医学诊断及治疗都高度依赖医疗器械,但任何医疗器械在故障状态下和正常状态下都存在风险[1,2]。我国在用医疗器械的管理现状堪忧,这在很大程度上加大了医疗器械临床使用风险。本文检索了近10年发表的在用医疗器械管理现状研究的文献,对文献进行统计分析,探索当前在用医疗器械管理存在的普遍问题,分析在用医疗器械管理乏力的主要因素,为在用医疗器械合理管理提出对策建议。

1.资料与方法

1.1 资料来源

以“在用医疗器械”“医院用医疗器械”“医疗设备”“医用设备”“管理”“问题”“现状”等为检索词,在CNKI平台检索学术期刊数据,检索时间为2010年~2019年,剔除在用医疗器械档案、维修、信息化、标准化、质量控制等专项管理文献,获得综合性研究管理现状文献共98篇。

1.2 统计学分析

运用EXCEL办公软件,按文献的发表时间、研究机构、研究内容进行统计分析,重点分析我国在用医疗器械管理现状存在的问题。

2.结果

2.1 文献发表时间分布

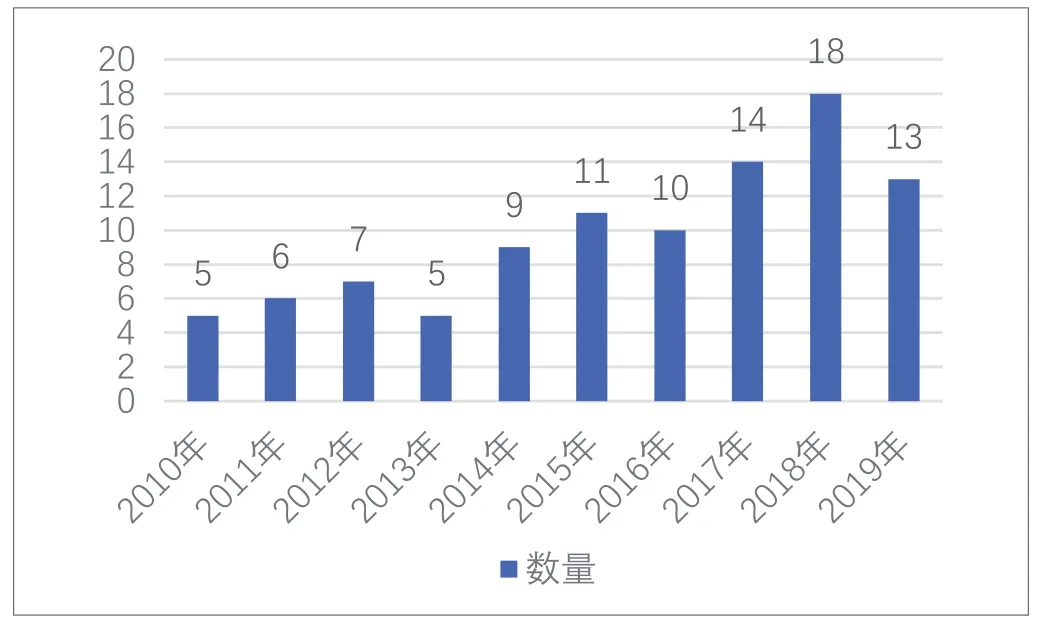

98篇文献中(见图1),从2015年开始,每年至少有10篇文献的发表,较往年有明显增多的态势,其中2018年发表最多,共18篇,占总数的18.4%。文献每年发表数量的分布,可能与《医疗器械监督管理条例》2014年的颁布与2017年的修订有关。条例的颁布与修订都加强了在用医疗器械的监管,这引起了相关单位和人员的密切关注。

图1. 2010年~2019年文献数量分布图

2.2 文献研究机构分布

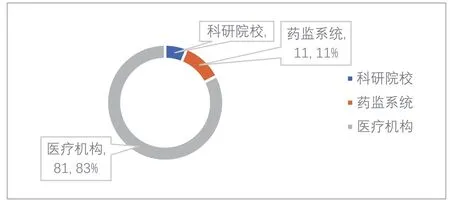

通过对文献研究机构的统计,98篇文献由医疗机构、药品监督管理系统、科研院校三类机构发表。医疗机构发表的文献最多,共81篇,占总数82.7%;其次是药监系统,共发表11篇文献;再次是科研院校,发表了6篇。见图2。

图2. 文献研究机构数量分布图

2.3 在用医疗器械管理现状分析

医疗机构对在用医疗器械主要关注点为4个方面:医疗器械运行质量控制不足,管理制度不健全,采购管理不规范,技术人员数量或能力不足。药品监督管理系统主要关注监管部门监管能力不足,医疗器械运行质量控制不足,管理制度不健全,技术人员数量或能力不足。科研院校主要关注管理制度不健全。

从整体上来看,三类机构都关注的问题主要包括7个方面:监管法律法规体系不健全,医疗器械运行质量控制不足,管理制度不健全,采购管理不规范,技术人员数量或能力不足,对医疗器械管理重视不够,法规及制度执行力低。其中,医疗器械运行质量控制不足受到研究者们的普遍关注,共有60篇文献涉及,占文献总数的61.2%。见表1。

表1. 在用医疗器械管理现状存在的问题

3.讨论

3.1 法律法规体系以及监管能力现状

随着我国医疗器械监管的发展,医疗器械的监管重心逐步转移到生命周期的全过程监管。在法规体系层面上,2014年施行的《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号),第一次增加了上市后监管手段——不良事件处理与医疗器械召回,划分了药品监督部门和卫生行政部门对在用医疗器械监管的职责,提出了使用单位对医疗器械管理的要求。2015年出台配套部门规章《医疗器械使用质量监督管理办法》(国家总局令第18号),对使用单位医疗器械的管理提出了更具体的要求,并进一步明确使用单位的法律责任。2017年公布的《医疗器械监督管理条例》修改版(国务院令第680号),明确大型医用设备的管理要求,增加卫生行政部门对使用单位使用大型医用设备的监管,增加使用单位擅自配置使用大型医用设备的处罚等条款。法规体系建设在近几年有了质的飞跃发展,但仍存在需改进的地方,例如现行《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》(卫医管发[2010]4号),在2014年新的《医疗器械监督管理条例》出台后仍未更新,卫生行政部门的监管职责不明确,部分条款与当前法规不符。

在用医疗器械的两个主要监管系统——药品监督管理部门和卫生行政部门,正处于机构改革磨合期,监管体系和监管能力建设有待完善,改革后多个部门的整合和人员的调动,从事医疗器械监管人员大部分不具备医疗器械专业知识。医疗器械是一种专业性含量较强的产品,其对监管人员的专业监管能力有着极高挑战,同时监管队伍人员数量捉襟见肘,无法满足在用医疗器械日常监管的需求[3]。

3.2 在用医疗器械的管理现状

依据《医疗器械监督管理条例》,使用单位是在用医疗器械管理的主体责任人。在实际的工作中,很多医疗机构领导未正确认识医疗器械管理的重要性,缺乏医疗器械管理的意识,上效下仿,致整个机构缺乏有效管理,从而带来很多不利的效应[4]。

一是管理体系不完善。《医疗器械使用质量监督管理办法》和《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》分别明确要求医疗机构要建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度、制定医疗器械临床使用安全制度和管理体系。从文献的分析结果中发现,一些医疗机构没有建立临床使用安全管理制度和体系,未建立涵盖采购、验收、贮存等环节的全过程管理制度,或相关制度不健全,有些医疗机构虽制定了较为全面的制度,但几乎只停在制度建设层面上,制度未落地或执行力疲软,致使建立的制度形同虚设[5]。

二是管理方式落后。虽然医疗机构基本实施了电子化管理,但管理模式没有实质性的改变[6]。医疗器械的管理涉及医疗机构多个部门的参与,管理方式不够智能化,往往会出现医疗器械相关资料得不到很好的保存,设备使用记录不完整等现象,致使医疗设备使用和检修人员不能及时掌握医疗器械的运行状态。这种管理状态下,医疗器械往往在“带病工作”。

三是各个管理环节可能出现不规范现象。因相关制度的缺失,可能导致在采购时收集的相关资料不齐全、验收记录信息登记不齐全、贮存条件不符合要求、医疗器械未建档[7]、日常维护保养不到位、未按说明书使用等一系列不规范的行为。

四是在用医疗器械运行质量难以保障。在质量管理和检测方面,我国还没有统一的在用医疗器械质量管理和检测标准,极少医疗机构对在用医疗器械开展质量监控,开展了预防性维修工作的医疗机构也不多,只有医疗器械出现了故障才会维修,维修后也缺少维修质量控制,不会对维修后的性能及安全进行再确认[8]。种种因素的叠加,在药品监督管理部门开展的抽验检查中发现,在用医疗器械抽验合格率很低[9]。

五是相关人员的数量不足或能力不足。工程技术人员是医疗器械维护保养的主要人员,在大多医疗机构处于边缘化的地位,缺少相应的学习和培训机会,其专业素养和技能水平不能有效保障医疗器械的运行安全,不仅如此,人员配备还严重不足[10]。

4.对策建议

4.1 医疗机构

4.1.1 贯彻风险管理理念,加强组织领导

任何医疗器械均有风险,在我国,医疗器械实行风险管理。医疗机构领导应充分认识到这一点,要在机构内贯彻风险管理理念,高度重视医疗器械的管理,严格依照相关法律法规和部门规章,建立符合法律法规要求、符合本机构长远发展需求的规章制度和管理体系,明确相关人员和相关部门的职责,确保规章制度落地执行。医疗机构领导还应高度重视工程技术人员和大型医疗器械技师在医疗器械安全管理中所起的作用,要加大人才培养的资金投入,拓宽此类人才的晋升通道,留住人才,加强人才的培训,提升他们的业务能力,确保本机构医疗器械持续良好的运行质量。

4.1.2 大力推进信息化管理,加强信息利用

良好的信息化管理体系是医疗机构对医疗器械持续安全有效使用的重要保证,医疗机构应积极主动开发信息化管理系统,全过程精准记录医疗器械在本机构的“生命轨迹”,实现各部门之间的资源数据共享,实施全流程的监控管理。医疗机构使用信息系统实现日常有序管理的同时,应注重医疗器械使用过程中数据的整合和分析,密切关注医疗器使用风险,及时发现风险,提出风险预警信息。风险由医疗器械不良事件引起的,应按法规规定的时限向不良事件监测部门报告。

4.2 监管部门

4.2.1 进一步完善法律法规体系

监管部门应积极开展新修订《医疗器械监督管理条例》及其配套法规实施后的调研,了解法规实施过程中存在的问题,收集使用单位对医疗器械监管的意见和建议,结合国际监管法律法规体系和医疗器械发展前景,及时开展新一轮法律法规的修改,力争法律法规体系跟上医疗器械发展需求,同时助推在用医疗器械安全管理的长足发展。

4.2.2 加强监管队伍建设

监管部门应注重自我修炼,提升监管人员的执法能力和专业水准,尽快打造一支专业化监管队伍,以适应当前监管的需求。此外,应加强技术支撑体系和队伍的建设,为精准、科学、高效监管提供技术支持,以补齐监管人员数量不足的短板。

监管部门还应做好服务工作,组织生产企业、使用单位、行业协会等相关部门,研究制定在用医疗器械管理指南、在用医疗器械风险管理标准、在用医疗器械质量控制标准等强制性或指导性文件,帮助医疗机构建立科学的在用医疗器械管理体系。