《黄河大合唱》创作成功的必然性研究

2021-10-23程兴旺

程兴旺

唯物史观认为,任何事物现实的唯一性都决定于事物发展错综复杂的偶然性,要厘清现实的唯一性,应从其复杂的偶然性中去抽象概括。《黄河大合唱》(光未然词,冼星海曲,1939年),作为诞生于中华民族艰苦卓绝抗战期间的大型声乐作品,多年来始终受到音乐界关注,并从音乐形态、美学、思想、版本、表演、传播、史料、现代性等不同角度,进行了研究。但似乎现有研究缺乏从历史偶然性可能性角度深切其中,揭示其历史必然性。在大力推进新时代中国音乐创作发展的当下,研究《黄河大合唱》创作成功的必然性应不无裨益。

一、丰赡积淀:《黄河大合唱》创作成功“必然性”的前提

马克思指出:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”(1)马克思:《路易·波拿马的雾月十八日》,北京大学中文系文艺理论教研室:《马、恩、列、斯论文艺》,人民文学出版社1980年,第71页。由于《黄河大合唱》作为中华民族伟大抗战音乐的杰作,中国近现代音乐史上至今无以超越的合唱作品,却是作曲家仅用六天创作的“急就章”(2)根据冼星海日记,该作品从1939年3月26日开始创作,到3月31日完成,共6天时间。《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版社1989年,第263—264页。根据冼妮娜主编《黄河大合唱》一书统计,到2005年为止,《黄河大合唱》在世界各地完整演出达207场。冼妮娜主编:《黄河大合唱》,浙江文艺出版社2005年,第117—144页。,显然这是星海“在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”的,即基于自身之前学习音乐的经验(指国内和法国学习音乐),也基于自身创作音乐的丰赡积淀(主要指国内)。在此,力求全面深入梳理后者。

(一)音乐报国的理想信念

理想信念通过影响人执着于事业的情感意志和行为操守,决定人的人生和事业。人类文化发展史的诸多名人大业,概莫能外。星海亦为如此,他一生始终高擎音乐报国的理想信念,尽管各时期表现方式相异,但他从早期以“普遍音乐”救“音乐的中国”,到抗战时期以“大众音乐”救面临危亡的“中国”,凸显了他音乐报国的理想信念。他曾在“日记”中写道:“一个音乐工作者要为他终身的音乐事业革命、音乐工作奋斗到底,直到他离开世界。一个音乐工作者,一定要有远大的眼光,伟大的魄力,永远望着远大的前程。一个音乐工作者,一定和民众结合在一起,为民众、为伟大的中华民族不懈地奋斗。”(3)1940年1月9日在听了毛泽东同志关于《新民主主义的政治与新民主主义的文化》报告之后所写。《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版社1989年,第293页。正因为星海有这样的理想信念,所以他非常清楚自己音乐要“为什么而写”。由于星海有明确的理想信念,并且符合抗日救国的民族整体欲求,实现了对自我一般性价值欲求的超越,使自己成为实现大“我”价值的一分子,所以一定程度上他的言说已不是“小我”的独白,而是民族国家抗战精神的“代言人”,已不是比利时作家雨果·克洛的“我写作,则我生存”的创作,也不是葡萄牙作家维吉利奥·弗雷拉的“我写作是为了生存,我写作是因为我写作”,而是托尔斯泰的“我每一次用笔蘸墨水,都在墨水瓶里留下了自己的一点血肉”,是马克思的“在必要时,作家可以为了作品的生存而牺牲自己个人的生存。”(4)王岳川:《艺术本体论》,上海三联书店1994年,第62—63页。不仅如此,星海作为“一个爽直、豪迈、很有气魄和非常热情的人”(5)马思聪:《纪念聂耳、冼星海》,《人民音乐》1955年第10期,第2页。,始终投以激情于创作之中。他从上海到武汉,再到延安,在家里、在路上、在歌咏中、在恋爱中,在一切抗战需要中,都为救亡激情创作。马克思说:“激情、热情是人强烈追求自己的对象的本质力量。”(6)马克思:《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社2000年,第107页。星海如此追求,不能不说,创作成为了他生命本质力量的对象化,成为他不断扬弃自我的外化,成为他生命存在的本体状态。籍此可说,星海一以贯之地以音乐救国的理想信念是《黄河大合唱》创作成功的思想核心。

(二)蓄积已久的大发宏愿

一个长期蕴积于艺术家心灵并始终琢磨思考的创思,在自身生长的同时,必定同时滋养着相关的艺术创构。这不仅是思考之于其中的深度、广度和高度,而且是思考之于其中的沉潜状态、营造的心境,都会滋养相关创思。事实上,冼星海创作《黄河大合唱》前,已有创作《民族解放交响乐》的宏愿,并始终且行且作,尽管常由于抗战宣传等工作而不得不停止,但每每念挂于心,在挤时间中坚持,直至数年后完成。那此“宏愿”与《黄河大合唱》有什么关联呢?

穷理于事物始生之处,研机于心意初动之时。根据史料文献,《民族解放交响乐》是冼星海从1935年起开始构思创作的作品。对此,冼星海曾回忆记述:“这作品是在一九三五年七月开始写,直至一九三六秋才完成,共四章六段(第三章里有三段)。当时的草稿只有钢琴部分,因忙于生活和救亡运动并帮助其他剧团写曲,还没有写乐队总谱,一九三七年春开始写总谱,也因为总谱五线谱才印就的缘故。”(7)《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版社1989年,第149页。之后,冼星海开始该作品总谱写作的漫漫征程。从《冼星海全集》(第一集)可查到的1937—1939年间相关史料有12处之多。如:

1.(日记)1937年8月27日,田汉、洪深带他见张道藩先生(国民党中央文化运动委员会主任),田汉详细向张道藩介绍了该作品各段表现内容。张答应出钱给予经费出版(后未兑现)。星海说:“他答应出钱给我刊出,我极快心。”(第191页)

2.1938年5月2日“清早写交响曲的配器,整天写了很多”(第215页);1938年5月13日“整天写交响乐。”(第215页)

3.1939年2月24日,“连日写‘交响乐’,又写《第二交响乐》的第二段”(第258页)

可见,星海从1935年夏开始直到1939年2月24日考虑《黄河大合唱》创作为止,持续4年时间,一直在思考并创作着《民族解放交响乐》,他为此作用情之久、用思之深、用意之高,其他创作难以相比(8)《民族解放交响乐》不仅是冼星海始终挂记的,思考与创作时间长,而且星海极其高度重视,纵使在重病中也念念不忘地创作,特别是最后还注明:“此作献给伟大的中国共产党、党中央委员会和光荣的领袖毛泽东同志”。《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版1989年,第148页。。更重要的是该作品共四个乐章,各乐章明确的题材所指与《黄河大合唱》也有密切关系。星海在1937年8月27日的“日记”中说:第一段“影射中华广大的民族”,第二段描写被压迫者的苦痛和压迫者的放纵,第三段用三种民歌方式象征海陆空三种力量,第四段反映全民抗战而得胜利。由此可见,尽管两部作品具体内容不尽相同,最终呈现的体裁形式异样(一部是八乐章的大合唱,一部是八乐章的交响乐),但《民族解放交响乐》主题意蕴、叙事主线、反映主体、情感逻辑等与《黄河大合唱》(延安版,八个乐章)关系甚为密切。主题意蕴,都是热情歌颂中华文明源远流长的历史,深切痛诉侵略者的残忍暴行和令人发指的罪恶,激情赞颂中国人民坚强不屈的伟大抗争精神;叙事主线,都是“赞颂—被压迫—反抗—胜利”,其中蕴含的是不可调和的二元对立的矛盾斗争,这也是形成作品戏剧性的关键;反映主体,都是中华民族,以及全世界一切受压迫的人民;情感逻辑,都通过“热情赞颂”“悲惨痛苦”,到“英勇无畏”,最后到“激情坚定”。可以说,正因为星海有这样长时间深度思考,又于1939年初欣逢光未然《黄河吟》朗诵诗作,独特的叙事逻辑、戏剧性冲突、丰富的意象,气势磅礴、感人肺腑,与星海内心朝思暮想的创作欲求同频共振,所以按耐不住内心的激动,并自信地说:“我有把握写好它!”因此,《黄河大合唱》的成功创作,应得益于星海一直沉潜深思的《民族解放交响乐》,它为《黄河大合唱》成功创作积淀了深刻丰富的感性智慧和思性智识,特别是在主题意蕴、叙事主线、反映主体、情感逻辑等创构上,直接给予了参照。从此角度看,《黄河大合唱》就是《民族解放交响乐》的“声乐版”。

(三)丰富苦痛的人生体验

人生体验,是从人生经历中见出生命的意义、深刻的思想和诗意的经验。(9)童庆炳、程正民主编:《文艺心理学教程》,高等教育出版社2001年,第75页。人生体验之于艺术至关重要,它是开启艺术本体论的钥匙。(10)王岳川:《艺术本体论》,中国社会科学出版社2005年,第142页。“艺术的真髓真正根源于人生的艰难历程和深切体验。”(11)王岳川:《艺术本体论》,中国社会科学出版社2005年,第249页。因为只有在对人生体验、生活体验的审美透视和转化中,艺术才能走向生命意义的高度,才能彰显出艺术的广度和力度。就此而论,冼星海艰难的人生历程与丰富苦痛的人生体验,是成就《黄河大合唱》杰作的重要前提。

为祖国遭受侵略而苦痛。星海一生坚持音乐报国理念信念,祖国意识自觉于心,外化于行。早在“九一八”事变后,星海就在上海目睹过东北三千万流亡同胞的悲惨生活,而无尽愤慨;在巴黎求学时,看法国国庆节和纪念女英雄的“贞德节”,感慨那欢庆的热烈、武器装备的精良、法国国歌的雄壮,联系自身的处境、联想苦难的祖国,不禁失声痛哭。抗日战争全面爆发后,日本侵略者以人类前所未有的“非人”方式,歼、淫、烧、杀,不断突破几千年中国传统文化积淀的优良美德与人伦精神,屠杀残害中国人民,妄图摧毁中华民族抗日的精神意志,尤其是南京大屠杀,成为人类战争史上最悲惨最黑暗的一页。星海通过多种途径和方式了解感受和体验了这一切。这不仅是在上海“八一三”炮声中目睹了侵略者的凶残,特别是在历时四个多月上海演剧第二队救亡歌咏运动过程中,更是深切感受了祖国被侵略、同胞被屠杀、难民流亡的凄惨,而为其苦痛。但星海没有在苦痛中沉默,而是以满腔豪情,绝然走上音乐救国的道路,成为名副其实的音乐救亡“勇士”。如此以“小我”融入民族“大我”的体验感受,为星海音乐创作的合目的性提供了无可辩驳的前提依据。

为贫困交加而苦痛。星海生于一个渔民家庭,父亲在其生前离世,靠母亲为佣抚养,家境十分贫寒。求学历程艰难困苦曲折,无论是岭南大学附中,还是北京国立艺术专门学校,他都半工半读,过着贫困拮据的学习生活。在上海国立音乐院时,他说“负债累累,颇苦痛”,在巴黎求学期间,更是过着难以想象的贫困交加的生活。他曾回忆道:“我失过十几次业,饿饭,找不到住处,一切困难问题都遇到过,有几次又冷又饿,实在坚持不住,在街上软瘫下来了。我那时想大概要饿死了,幸而总侥幸碰到些救助的人。”(12)《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版1989年,第97页。他做过各种被看作下贱的跑腿工作,也曾在饭馆打工晕倒被开除,曾在街头拉小提琴乞讨被中国留学生打耳光,被骂丢中国人的丑。他忍着气受羞辱、含着泪悲痛、回到租所痛哭,甚至认为坐牢是一条活路。因此不能不说,星海经历的如此丰富苦痛的人生体验,是《黄河大合唱》成功创作的不可或缺的情感基础。

为难以尽孝而苦痛。冼星海,作为遗腹之子,一生与孤母40年相依为命,感情特别深厚,但因求学与抗战之故,始终聚少离多,这使其对母亲深怀愧疚之情,一生念念不忘报答之恩。他在巴黎七年间,那般极其艰苦的条件下,居然还能节省零钱寄给母亲(13)星海:“我竟然把每月赠下来的六百法郎,拿出四百法郎去学习,一百法郎寄回母亲做生活。”《致中共“鲁艺”支部的自传》,《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版1989年,第381页。。1935年回国时,看到阔别7年之久的老母亲,曾暗下决心:“我要好好地服侍她,不让她再受苦了。”(14)《我学习音乐的经过》,《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版1989年,第101页。但为了抗战宣传,他还是毅然离开了母亲,而把无尽思念之情藏在心头,他每想念母亲,就把这种感情与想念祖国结合在一起。这不仅反映在他的日记中(15)1937年9月17日,“我不但又想念我老母,而且最关切的就是我们的祖国。每到一个地方工作的时候,都有这种想念。”《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版1989年,第312页。,也体现在他的书信中。在1937年12月31日《致母亲的信》中:“想念着国家的前途和自己应负的责任,我又好像不得不暂时忘记你了,忘记一切留恋。但我并不是忘记了你伟大的慈爱和过去五十多年的虔养和飘零生活,我更不是忍心地来抛弃你走去千百万里的长程。可是我明了我自己的责任,明了中华民族谋自由、独立解放的急切。”星海在此充分表现出对妈妈的挂念,但为了民族解放、为了救亡,最终战胜浩荡母恩情,纵然万般念念不舍,还是决然地说:“别了,亲爱的妈妈!……为着要生存,我们就得一齐努力,去保卫那比自己母亲更伟大的祖国。”(16)《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版1989年,第320页。如果说艺术家的缺失越多,缺失性体验越强烈,那么可以说,星海对尽孝母亲人伦之缺失越来越多,使其遭受莫大的心灵愧疚,并且越来越沉重。值得注意的是,这种苦痛在星海报国的情志中得到了有效转化,两者辩证地统一于他的情感结构之中,正是在这个意义上,这为他在《黄河大合唱》创作中用音乐表现祖国、中国、中华民族等意象时,有更为丰富深厚的情感基养。

综上而观,星海的苦痛极其丰富,不仅广阔闳深,而且以“痛祖国之痛”为核心,形成苦痛的体验感悟与反思升华的辩证统一。其以生活的苦痛使“痛祖国之痛”有了具体丰富的广度和深度;又以“痛祖国之痛”使生活的苦痛得到超越,赢得家国情怀的价值支撑,进入精神自由的境界。正因为星海有如此辩证统一的“苦痛”,并以之为底蕴,才使《黄河大合唱》展现艺术生命的广度、力度和深度有了坚实而深厚的根基,特别是作品对苦痛情感的表现,对苦痛之艺术形象的塑造才有了更加明确的依据和支撑。尼采说:“如果一个人对事物的体验并不比其他人更伟大更卓越,那么他就不可能诠释历史中那些伟大的、卓越的事物。”(17)[德]尼采:《历史对于人生的利弊》,杨东柱、王哲译,北京出版社2010年,第66页。可以说,星海如此丰富的“苦痛”,为《黄河大合唱》的成功提供了更加有力的感性智慧和思性智识的保证。

(四)救亡歌咏的富足经验

经验,作为经历体验,是从实践中获得知识与技能的前提,是一切理性认识的原点,也是来源于生活的艺术之根本,这是马克思主义文艺观的核心。虽然经验不等于艺术,但不可否认,从事音乐创作的经验越丰富,一定越有助于音乐理性认知能力的提高,也越有利于音乐创作水平的提升。根据史料,星海从1935年到1937年8月在上海两年多时间,创作歌曲300多首;从1937年12月到1940年在武汉和延安期间创作达400多首,此外还有即时即作而难计其数的小作品。可以说,星海在创作《黄河大合唱》之前,通过轰轰烈烈的救亡歌咏运动和大量救亡歌曲创作,已积累丰富声乐创作经验。

民族意蕴的表现经验。星海激情于音乐创作,高扬民族意蕴,穷力急救民族于危亡之中。他在上海和武汉期间,创作大量直接表现民族抗战意蕴的歌曲。在上海时期:有《救国军歌》(1936年)、《赴战曲》(1936年)、《救国进行曲》(1936年)、《“九一八”纪念歌》(1936年9月)、《保卫卢沟桥》(1937年7月)等;在武汉时期:有《最后的胜利》(1937年)、《民族精神》(1938年,粤语歌词)、《长期抵抗》(1938年)、《新时代的歌手》(光未然词,1938年2月)、《复仇雪耻歌》(田汉词,1938年)等。这类歌曲,从“我们是铁的队伍,我们是铁的心,维护中华民族,永做自由人”的《救国军歌》,到“我们新时代的歌手,有钢铁一般的歌喉,铁的队伍,铁的拳头,建设钢铁一般的中华民族”的《新时代的歌手》,再到“团结我们全国的一切力量,实现中华民族的独立自由”的《复仇雪耻歌》,以附点、切分和三连音节奏为主的旋法,常以四、五、六、八度跳进音程,通过重复音型和模进手法,增强音乐行进的动能,以充分表现出那斩钉截铁般的誓死抗战情感。星海在这类歌曲创作中,熟悉了“民族的呐喊、战斗的号角、决死的誓言”的音乐表达,积累了激情迸发的进行曲风格创作经验。

悲壮情感的表达经验。星海在《黄河大合唱》创作之前,创作过不同体裁表达悲壮情感的歌曲。如《鲁迅先生挽歌》(1936年10月,上海)第一首“悲壮”,第二首是“悲伤、沉痛”。《追悼绥远阵亡将士》(1936年11月,上海)“悲壮,诚恳”。《流民三千万》(塞克词,1936年,上海,混声四部合唱),《莫提起》(田汉词,1936年春,上海,独唱),《黄河之恋》(田汉词,1936年冬,上海,独唱),《追悼歌》(田汉词,1937年5月,二部合唱),《战士哀歌》(安娥词,1938年9月,武汉,男女声二部合唱),《高尔基纪念歌》(光未然词,1937年6月,上海)“沉着,悲壮地”,与冼星海的第一次合作。《钱亦石先生挽歌》(施谊词,1938年2月,武汉)“悲壮”。《一二九纪念歌》(成仿吾词,1938年12月,延安),《张曙先生挽歌》(塞克词,1939年2月,延安)等。这类歌曲相对而言,旋律偏向长线条,起伏更大,节奏布局多由紧而松,力度变化丰富细腻。可以说,星海在这类歌曲创作中,熟悉了用多种不同旋律音乐语言,表达心中以悲壮为主的不同悲情。

女性形象的刻画经验。星海在《黄河大合唱》之前,创作了一批女性歌曲,塑造了不同角度的女性形象。其中,主要是宣传鼓舞女性支持和参加抗战的歌曲,如《女性的呐喊》(安娥词,1936年夏,上海,齐唱)、《妇女进行曲》(麦新词,1936年10月,上海,齐唱)、《女工救国歌》(麦新词,1936年10月,上海,齐唱)、《最后的胜利》(田汉词,1937年12月,武汉,齐唱)、《中华女儿》(陈国风词,1938年9月,武汉,齐唱)、《抗战中的“三八”》(安娥词,1938年,齐唱)、《“三八”妇女节歌》(塞克词,1939年2月,齐唱)。这类歌曲塑造的女性形象,充满坚定、豪迈之情志,尽染巾帼斗志之风格。歌颂抗战救亡的女性形象,如《山茶花》(安娥词,1936年,上海,独唱),反映了一个小女工参加救亡运动的故事,塑造了一位质朴、可爱、勇敢的小女工形象。也有塑造悲苦的女性形象歌曲,如《小孤女》(杨小仲词,电影《小孤女》主题歌,1936年),类似于民歌《小白菜》的音调,特色下行的装饰音,相对紧松结合的节奏与旋法,加以舒缓的速度,把一个“飘零走千里、街头渡长夜”的小孤女形象,生动浮现眼前。还有《农村妇女救亡曲》(彭慧词,1938年,齐唱),刻画努力生产、支援前线的农村妇女单纯、朴素的形象。总之,星海女性歌曲创作,为其在《黄河大合唱》中运用不同音乐语言,塑造不同女性形象,提供了重要经验。

世界情怀的抒发经验。星海拥有世界意识和眼光。他在巴黎求学期间,不仅体验了丰富的欧洲音乐,感受了音乐中的世界性情怀。同时,他也主动参加“国际工会”,通过观看工会播放世界各国人民的苦难生活影像,感受过世界劳苦大众的悲苦情怀。在《黄河大合唱》之前,他就创作过不少表达这类情感的歌曲。如《前进》(俯拾词,1936年春作于上海)、《世界语五十周年纪念歌》(柳倩词,1937年5月,上海,齐唱)、《中国学生救国联合会会歌》(田汉词,1938年7月,武汉,齐唱)、《反侵略进行曲》(侯甸词,1938年8月,武汉,二部合唱)等。其中,像《反侵略进行曲》“我们是自由的旗手,我们是和平的铁流,全世界反侵略的同志们,快伸出热情的巨手”的音乐创作,与歌词结合,气势磅礴、气贯长虹,使词意曲情彼此强化,使歌曲的感染力倍增。在这类歌曲创作中,星海通过对全世界反侵略者联合起来渴望之情的表达,熟悉了与这类情感异质同构的音乐语言,为《黄河大合唱》创作建筑了情感体验与音乐语言沟通的桥梁。

兵团形象的塑造经验。军人与战争,是人类最具悲壮的存在。残酷的战争,需要军人的牺牲奉献精神,精神之踔厉发扬,需要合目的性思想引领,需要相关音乐给予激发。伟大的中国抗日战争急需“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”(郭沫若诗)。为此,星海在《黄河大合唱》之前创作了一批这类作品。如《空军歌》(“一,二部合唱”,田汉词;“二,二部合唱”杨瑾珣词;“三”常任侠词。1938年,武汉),这应是中国以合唱体裁创作空军歌曲的开拓性乐章。还有脍炙人口的《救国军歌》、广泛传唱的《到敌人后方去》(启海词,1938年,武汉),以及《国防军歌》(俯拾词)、《一六○师军歌》(华振中词,二部合唱,1938年,武汉)、《通信兵歌》(士良词,1938年,武汉)、《六十军军歌》(安娥词,1938年,武汉)等。这类歌曲以突出的附点节奏型和后十六节奏型运用,鲜明的进行曲风格,生动塑造了抗日军民的兵团形象。应该说,这些创作对星海创作《黄河大合唱》,表现兵团式英勇抗战的精神气质和英雄形象,蕴育了不可或缺的感性智慧。

救亡歌咏实践经验。星海在上海“八一三”事件后,以强烈的报国之情,积极参加14人组成的“上海话剧界救亡协会战时移动演剧第二队”,历时4个多月,深入中华大地,广泛开展救亡歌咏运动。据史料初步统计,冼星海等人所经路线,1937年6月,从上海徐家汇出发,经青浦、昆山、苏州(碧凤坊实验剧社)、南京、浦口(见东北流亡学生,状极可怜)、徐州(中正堂)、桐县石桥村,回到徐州(中正堂)、开封(中央旅社—河南大学)、洛阳、郑州(扶轮中学),最后到武汉(汉口东方大旅馆—瑞祥路精武体育会住,10月3日)。可以说,星海从城市到农村,从厂矿到煤矿,从学校到部队,4个多月,感触被侵略者践踏的中华大地的满目苍夷,目睹被日寇蹂躏的同胞悲惨,化悲痛为力量,边写作、边教唱、边指挥、边修改,一路开展歌咏活动,一路冒着敌机轰炸之险,一路用歌声激发抗日军民激情。在武汉,星海始创汉口救亡歌咏运动集会和组织,举行大规模民众音乐大会和救亡歌曲音乐大会,创办六十个歌咏团体,发动几十万群众歌咏火炬游行、水上游行,还撰写发表巩固抗战音乐理论文章。可以说,星海是救亡歌咏的重要“播火者”,在组织开展轰轰烈烈救亡歌咏活动中,熟悉掌握了人民大众需唱什么、爱唱什么、能唱什么、会唱什么、想唱什么。这为星海创作《黄河大合唱》,如何选用恰当音乐形式、如何构建合目的性音响结构,积累了丰富经验,提供了充分的实践依据。

还值得注意的是,冼星海在《黄河大合唱》之前,1936年为话剧《晚会》插曲,创作《亲爱的老百姓》,用中国三弦伴奏;也创作过一些歌曲,以演唱与朗诵结合,如《卢沟桥》(许晴词,1938年,武汉);他还创作过《救亡对口唱》(艾芜词,1938年,武汉)体裁的歌曲。还有以武汉为中心兴起的与抗日宣传密切相联的诗歌朗诵会,产生了广泛影响,在当时“它(诗歌)是奴隶们怒吼的喉舌,它是争取民族解放抗战的队伍中文化的铁兵列车。”(18)高兰:《展开我们的朗诵诗歌》,《高兰朗诵诗集》,汉口大路书店1938年5月发行。转引自朱基钗:《论抗战期间的朗诵诗运动》,北京大学2013年硕士论文,第8页。东北籍高兰作为当时最优秀的“朗诵诗人”,《我的家在黑龙江》代表作在武汉产生了重要反响;稍后,被誉为“狂飙诗人”“呐喊诗人”的柯仲平来到延安,直接推动了延安诗歌朗诵快速发展,并得到毛泽东等领导人的关注,深受军民喜爱欢迎。(19)正如艾青所说:“如果一个诗人还有着与平常人相同的心的话(更不必说他的心是应该比平常人更善感触的),如果他的血还温热,他的呼吸还不曾断绝,他还有憎与爱,羞耻与尊严,他生活在中国,是应该被这与民族命运相连结的事件所激动的。他会对那在神圣的疆土上英勇搏斗的千百万兵士引起敬意,他会对那些领导着广大人民参加卫国战争的领袖们引起敬意,他会比一切个人的仇恨更深地去仇恨民族的敌人,他会比一切个人的爱更深地去爱苦难中的祖国和从水深火热中挣扎起来的中国人民……” 艾青:《诗与时代》,《诗论》,《艾青全集》(第3卷),花山文艺出版社1991年,第67页。转引自朱基钗:《论抗战期间的朗诵诗运动》,北京大学2013年硕士论文。可以说,这些为星海创作《黄河大合唱》朗诵性乐章和其他乐章增加朗诵元素,提供了直接经验。

综上所述,在《黄河大合唱》诞生之前,星海以“音乐报国的理想信念、蓄积已久的大发宏愿、丰富苦痛的人生体验、救亡歌咏的富足经验”等诸多方面,为《黄河大合唱》创作打下了坚实基础、积淀了丰富经验。由于这个基础和经验,包含作曲家掬心比天的真挚爱国情感、接近生命临界状态的极度深层的生存感受、直接深入组织参与广大抗日军民歌咏运动的丰富体验、始终牵挂于心的最具内疚的赡养母亲之情结、多维度多方面多层次的创作经验积累,以及当时一般作曲家难以获得的对世界的体验了解等,所以这个基础和经验,是精神、情感、技术、审美等立体综合性基础与经验,是已经内化于心理文化结构,上升到“知、情、意”融合的感性智慧之整体。因此可以说,以上所有“可能性”前提,使星海在创作《黄河大合唱》之前,已具备创作这部杰作的坚实基础,已具有创作“诞生即高峰”作品的深刻的历史必然性。

二、鲜明特质:《黄河大合唱》创作成功“必然性”的根本

人类艺术史证明,在战争炮火中诞生的优秀艺术,其不仅为取得战争胜利发挥重要作用,而且生命力也往往持久。像法国大革命时期利尔创作的《马赛曲》(鲁热·德·利尔),二战中肖斯塔科维奇创作的《第七交响曲》(《列宁格勒交响曲》)等。光未然作词和冼星海作曲的《黄河大合唱》更为如此。著名音乐学家田青曾不无中肯且激情地说:“在中国整个近代史中,还没有任何一部其他的中国大型音乐作品曾经像《黄河大合唱》一样如此震撼国人的心灵,也没有任何一部其他的中国大型音乐作品曾经像《黄河大合唱》一样在中华民族可歌可泣的斗争史中起过如此重大的作用。”(20)田青:《在〈黄河大合唱〉的角色交替背后》,《星海音乐学院学报》1999第4期,第29页。《黄河大合唱》为何能产生如此巨大感染力和影响力呢?其中一定有独特的原因。

任何艺术创作根本上都是合目的性实践活动,然而其合目的性的高下影响甚至决定着其艺术价值的大小。从创作主体来看,星海始终坚持音乐救国的理想信念,他誓言道:“我是一个有良心的音乐工作者,我第一要写出祖国的危难,把我的歌曲传播给全中国和全人类,提醒他们去反封建、反侵略、反帝国主义,尤其是日本帝国主义。”(21)冼星海:《创作札记》,《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》(第一集),广东高等教育出版社1989年,第129页。因此,《黄河大合唱》是星海创作目的最鲜明的外化体现,也是其一以贯之追求创作理想最集中的体现。从反映主体来看,《黄河大合唱》是以黄河为背景,热情歌颂具有悠久历史的伟大中国人民的坚强不屈战斗意志,多侧面描述抗日战争前后人民生活的巨大变化,痛诉敌人的残暴和人民所遭受的深重灾难,以惊人的笔墨勾画群众纷纷起来保卫祖国、反抗敌人的壮丽情景。(22)汪毓和编著:《中国近现代音乐史》,人民音乐出版社2009年,第236—237页。这完全符合中国抗战的急切需求。因为在艰苦卓绝的抗战中,中华民族迫切需要抗日动员,特别是在1939年抗战进入艰苦惨烈的相持阶段,国内“亡国论”在民间迅速蔓延,更是急需最深广的最有力的民族动员。毛泽东同志在全面抗战开始不久的1937年8月曾明确强调指出:“中国的政治形势从此开始了一个新阶段,……这一阶段的最中心的任务是:动员一切力量争取抗战的胜利。”“争取抗战胜利的中心关键,在使已经发动的抗战发展为全面的全民族的抗战。只有这种全面的全民族的抗战,才能使抗战得到最后的胜利。”(1937年8月《中共中央关于目前形势与党的任务的决定》);在1938年5月毛泽东同志再次特别指出“兵民是胜利之本”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”(《论持久战》,1938年5月)由此可见,《黄河大合唱》的合目的性,不仅合乎词曲作家的创作目的,更重要的是切合当时中华民族抗战救亡之急需,使创作主体与反映主体在抗战需求的目的性中实现有机统一,从而使作品获得卓越价值具有坚不可摧的基石。

当然,“一切成功的实践都不只是一种合目的性的活动,同时还是一种合规律性的活动,它同时受着主观目的和客观规律双重支配。”(23)王元骧:《我所理解的反映论文艺观——读朱立元〈对反映论文艺观的历史反思〉所引发的一些思考》,《马克思主义美学研究》2000年第2期,第304页。《黄河大合唱》作为中国近代音乐史杰出的音乐创作,的确不仅仅是合目的性的,而且还是合规律性的,即符合艺术创作的基本规律、大型合唱创作的音乐规律、音乐实践活动的审美规律、抗战功能实现的文化价值规律等。80多年来,关于《黄河大合唱》音乐创作特色和审美特征已有大量研究成果,在此不赘述。这里就作品以怎样的艺术规律,实现了合乎实践主体创作目的、最大限度地发挥“动员一切力量争取抗战的胜利”需求功能,进行抛砖引玉式的个性化阐释。

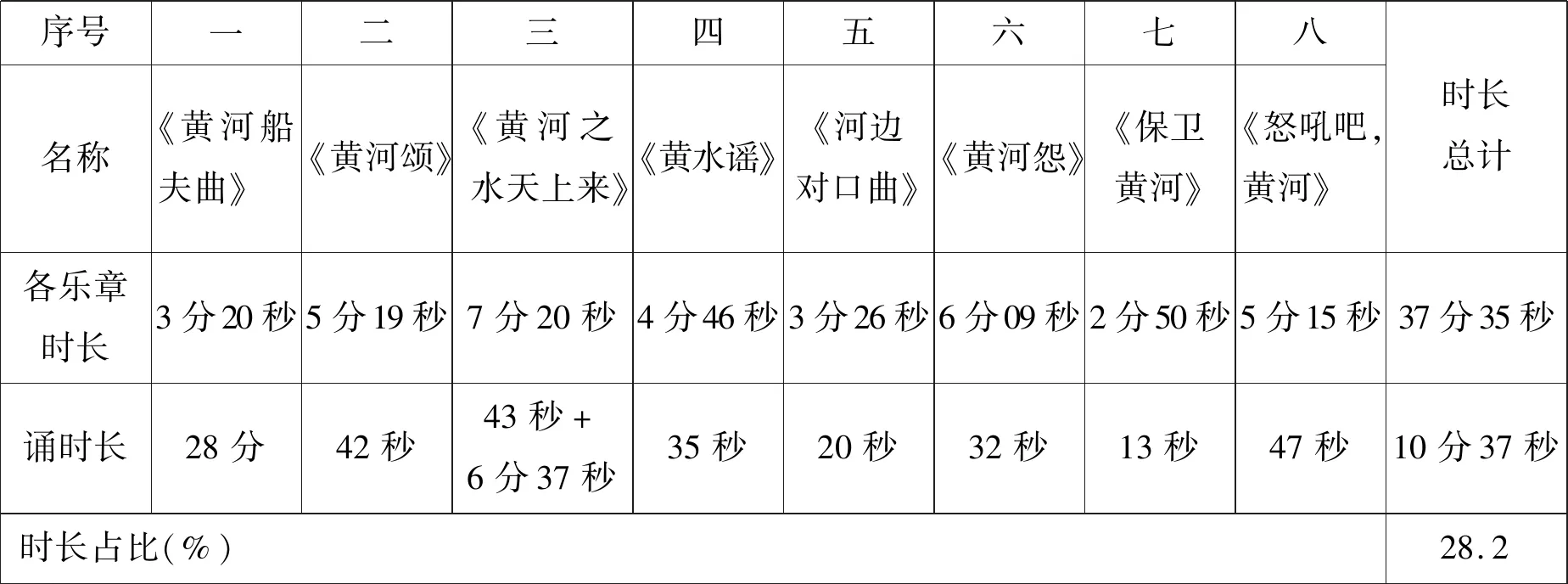

人类艺术史反复证明,艺术创作要让审美主体广泛接受,就必须有特定的广泛合度性。没有艺术创作可理解与体验的普遍性,就难有作品审美的大众性,也就难以有作品产生宣传鼓舞的广泛性。星海在创作《黄河大合唱》之前,已有丰富抗战歌曲音乐创作成功经验,也有深入开展宣传抗日救国活动体验,已熟知抗日救亡歌曲创作应遵循什么规律才能更好地发挥音乐的功能。从《黄河大合唱》音乐创作看,最核心的是星海遵循了历时大众审美规律要求。这条审美规律要求,就是以实现“动员一切力量争取抗战的胜利”为根本目的,突出音乐中语言的明确指示作用,以诗牵引,提高认知,以乐相符,渲染情境,运用一切可运用的技巧手段,建构诗乐辩证统一的音响结构形式,建筑整体化审美共鸣路径,让各阶层抗日民众在认知层面获得最清晰的理解,在审美层面获得最深切的体验感受,以提高人们对抗战的感知度,最大限度地激发全民族抗战激情。对此,我们可从各乐章朗诵与合唱大致所占时间情况进一步了解。请见下表:

序号一二三四五六七八名称《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》时长总计各乐章时长3分20秒5分19秒7分20秒4分46秒3分26秒6分09秒2分50秒5分15秒37分35秒诵时长28分42秒43秒+6分37秒35秒20秒32秒13秒47秒10分37秒时长占比(%)28.2

语言的魅力是诗意的,但更是指称性的,而且是公共性的。因此,如何借助语言的魅力,获得音乐作品的感受理解力,常常是声乐创作需要考虑的。星海在《黄河大合唱》中对此有精细的设计,不仅每个乐章开始演唱前,都融入简短的朗诵词,长短不一,总共时长约达4分钟;而且第三乐章《黄河之水天上来》被整体设计为配乐诗朗诵,时长约达7分钟,这样朗诵总计时长共约近11分钟,占作品总时长(37分35秒)28.2%,近三分之一,朗诵部分与非朗诵音乐部分相比达2比5。应该说,这样的创构是作曲家发挥字词概念明确所指功能的匠心设计,因为其结合声情并茂的艺术朗诵,有助于实现对抗战进行明确的认知牵引,让听众对紧接的合唱获得明确认知指向,产生与明确认知相应的情感,获得理情统一的审美体验,激发抗日情感,坚定抗日意志,矢志报国追求。我们难以想象,任何善良且有血性的抗战军民在抗战期间听到“朋友,我们要打回老家去,老家已经太不成样了。谁没有妻子儿女,谁能忍受敌人的欺凌!亲爱的同胞们!请听听一个妇人悲惨的歌声”(第六乐章《黄河怨》)等朗诵,能不为之悲惨而悲痛而悲愤!任何爱国的抗战军民在抗战期间听到“但是中华民族的儿女啊!谁愿意像猪羊一般任人宰割。我们抱定必胜的决心,保卫黄河,保卫华北,保卫全中国”(第七乐章《保卫黄河》)等朗诵,能不为之热血沸腾而斗志昂扬,而充满“捐躯赴国难,誓死忽如归”(曹植诗《白马篇》)之英雄气概。不仅如此,就是在诗乐结合的合唱中,如《河边对口曲》《保卫黄河》等乐章,也主要采取一字一音的方法进行词曲配置,让听众在审美感受中,通过清晰的语言所指,掌握明确意义,获得情理交融。黑格尔曾指出:“感情中所有最深刻的部分如果没有意识的伴随,绝不会真正得到展示。只有指向明确无疑的客体时,感情所有的宝藏才会绽开展现。”(24)[德]达尔豪斯:《音乐美学观念史引论》,杨燕迪译,上海音乐学院出版社2014年,第46页。一定程度上可说,《黄河大合唱》正是急抗战之所急、痛民族之所痛、苦悲惨之所苦,创设这样特殊的诗乐结构,使其快速而广泛地让广大抗战军民获得清晰的认知感受,产生强大深刻的心理共鸣,才喷发出如此巨大艺术感染力。

当然,《黄河大合唱》不仅仅注重以语言增强理情融通的合目的性创设,而且注重从诗到乐、诗乐融合,追求合乎音乐艺术规律的总体创构。在此,主要是以大众化审美规律为牵引,力求使作品工艺以简为主、简中运思、巧妙融合,让音乐强化诗的明确所指,渲染诗情,成为“情感的音响”,实现情与景交融,意与象参透,进而强化其所指客体所蕴含的情景、情象、情意、情趣,从而使作品形成“理、情、景、象、意”统一的、彼此强化的音响结构(朗诵、演唱、演奏等),以让更广泛的听众理解接受。譬如,作品仅在第一、七、八乐章用大合唱,其他乐章或是独唱、或是对唱、或是小合唱等,都用简明通俗、易感易解的形式。第三乐章《黄河之水天上来》直接用配乐朗诵形式,第五乐章《河边对口曲》以恰似来自中国民间对话式“说唱”,让人身临其境。就是大合唱乐章也力求大众化艺术处理,如第一乐章《黄河船夫曲》,那巧妙的应答式音响建构,刻画船夫与黄河汹涌波涛搏战情景,栩栩如生;第七乐章《保卫黄河》,特有的“卡农”音响结构,描述抗日游击健儿前赴后继英勇奋战的情景,波澜壮阔;第八乐章《怒吼吧,黄河》,那结尾以近乎极致的人声高音,连续五次反复,与其说是演唱,不如说是基于全部生命底力的呐喊,是中华民族面对侵略向死而生的最强音。

值得特别指出的是,星海根据实际需要,在全曲中非常注意运用音乐发展的“重复”手法。关于“重复”艺术手法,苏珊·朗格曾指出,重复是哲学意味上的本体存在;查韦斯说:“它(指重复)在人性的所有显现中有着深远的影响。”“重复是塑造音乐和其他所有‘美’的艺术形式时的决定性的因素”(25)[墨]卡洛斯·查韦斯:《音乐中的思想》,冯欣欣译,西南师范大学出版社2015年,第47页。“重复是使人们快速理解并正确理解的一种方式,正如咒语中一样。”(26)[墨]卡洛斯·查韦斯:《音乐中的思想》,冯欣欣译,西南师范大学出版社2015年,第93页。可见,重复是极其重要的音乐创作原则和创作手法,一定程度上,它是艺术创作的津梁,也是让艺术创作贴近大众的重要桥梁。《黄河大合唱》中重复手法的运用是普遍而有效的,如第一乐章以黄河船夫重复的呼喊,生动刻画搏战情景;第六乐章两老乡重复性演唱,形象描绘两老乡对话情境等。特别是《保卫黄河》,尽乎极致而又巧妙地发挥“重复”手法,从齐唱到四部轮唱,建构音响结构,使其在符合复调技术规律基础上,成功塑造中华民族的“游击健儿”英勇机智抗战的审美意象,成为《黄河大合唱》中传唱最为经久、最为广泛的单曲,成为实现合目的性、合规律性统一的“重复”范式。

我们还必须看到的是,《黄河大合唱》的创作,为了实现“动员一切力量争取抗战的胜利”的根本目的,从当时中华民族生存危亡这个“第一哲学”命题出发,把对五千年中华民族辉煌的美好想像与对未来中国的美好憧憬,以及对世界人民团结的美好愿望,同时置于严酷惨烈的“抗战现实”之中,使当时人们在聆听《黄河大合唱》时,都直面这样的生命伦理拷问、道德情操考量、灵魂精神镜照和理想信念召唤。试问,它对“黄河”的人格化赞颂,何尝不是对中华民族的热情赞颂;它对抗日军民“抗战到底”形象的刻画,何尝不意味着是对“一种道贯中国历史、光耀国人灵魂的悲壮人格之光”(27)陈光:《人的哲学镜像》,北京联合出版公司2017年,第184页。的赞美;它对世界人民团结起来的呼唤,又何尝不是对优秀中国传统文化“和谐天下”伦理精神的赞颂。因此可说,《黄河大合唱》从切合残酷的抗战现实出发,把八个乐章塑造的审美群像,包括“我”“你”“船夫”“黄河(人格化)”“疯狂的敌人”“民众”“张老三”“王老七”“悲惨的妇人”“抗日英雄”“游击健儿”“乡亲”“中华民族”,以及“全世界的人民”等,无论是勇敢者形象、劳动者形象、受难者形象、战斗者形象,还是侵略者形象,都能让每位感动者走进中华民族普遍情感境域的深层,超越历史的悲壮、进入悲壮的历史,寻求历史与当下的共鸣。或许正因此,《黄河大合唱》能穿透历史的尘封,超越现实的时空,传唱于中华民族任何困难、抗争和喜庆的任何境域,历久弥新。

综上所论,《黄河大合唱》80年来始终以感人至深、撼人心魄的民族整体性艺术力,让一代代炎黄子孙不断从中获得情感激扬、意志蹈励、精神洗礼和灵魂激越,其中蕴含必然性的可能性是错综复杂的,但这与其最直接最鲜明的为“动员一切力量争取抗战的胜利”的合目的性相关,也与其合乎音乐艺术创作规律相切,更与其以彼此强化而有机统一的音乐音响结构,有效传递“理、情、景、象、意”辩证统一的审美感受,在最广泛的受众中获得审美认同,并发挥无以媲美的宣教、教育、鼓舞和打击作用相系。可以说,无论《黄河大合唱》被誉为中华民族精神的象征、世界华人的心灵脐带,还是被誉为民族团结、人类解放、世界和平的一座音乐丰碑,以及人类艺术史上瑰丽壮伟的交响史诗,都是基于其这种特定的合目的性、合规律的辩证统一,一种富有特定意蕴的真、善、美的统一。

三、现实反思:《黄河大合唱》创作成功“必然性”的启示

承认历史偶然性中蕴含着必然性,是唯物史观和唯物辩证法的认识论要义。而认识掌握了的必然性,对新的实践有启示借鉴意义。因此,《黄河大合唱》创作成功“必然性”的前提和特质,作为其偶然性“家族”,形成其唯一性的“合力”,对促进当前音乐创作,解决一些现实音乐生活的实际问题,应有启示作用。

其一,密切时代创作是推进新时代文艺发展的关键。文艺是时代的号角。《黄河大合唱》的创作者冼星海,在中国抗日战争到了最危险的历史关头,以一周时间推出这部大型合唱作品,以其鲜明的抗日与爱国的主题,密切中华民族危亡的现实与紧迫,激发和引领了无数中华儿女前赴后继、英勇奋战、誓死疆场,成为“感国运之变化、立时代之潮头、发时代之先声”的战斗号角。如此创作值得当今艺术工作者学习传扬。“任何一个时代的文艺,只有同国家和民族紧紧维系、休戚与共,才能发出振聋发聩的声音。反映时代是文艺工作者的使命。”(28)习近平:《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》,《人民日报》2016年12月1日第2版。因此,当代中国音乐工作者应始终继承发扬优良传统,坚持“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,切实把音符写在新时代的中华大地上。

其二,融合中西技术是推进新时代文艺发展的纽带。艺术创作技术是通达创作目的与理想的桥梁。人类艺术实践反复证明,没有精湛的工艺,就不可能有精美的艺术。星海创作《黄河大合唱》,大胆借鉴西方大型声乐作品康塔塔(Cantata)体裁、运用西方传统和声、复调等作曲技术,结合中国传统民间音乐素材和展衍手法,巧妙融入富有感染力、号召力的朗诵艺术等,因简就陋,追求卓越,实现融合,使《黄河大合唱》一经诞生,并达到当时“高峰”。在全球化深入发展的今天,文化进一步交流交汇交融,吸收融合古今中外的优秀作曲技术成果,为我所用,以表现主题意蕴为根本,创作新时代文艺作品,这仍然是新时代需要继续关注的课题。

其三,大胆追求创新是推进新时代文艺发展的本质。艺术创新是艺术生命所在。任何时代唯有音乐创新,音乐才有可能实现发展。《黄河大合唱》正是因为有星海大胆而成功的创新,才以中国前所未有的合唱题材和体裁形式、前所未有的现代民族意识、前所未有的感情饱满的笔墨和丰富审美意象,描绘悠久历史灿烂文明的祖国,表现具有伟大精神和磅礴力量的中华民族,成为我国近代合唱音乐发展历程中一座光辉的里程碑。新时代呼唤新的创作,新的创作需要新时代的大胆创新。推进新时代音乐创作,唯有不断推出高质量的创新,既在世界专业音乐创作前沿“有声”,也在广阔的中国大众音乐生活中“有位”,才有可能保障中国新时代音乐创作“既顶天立地,也铺天盖地”。

其四,增强民族情感是推进新时代文艺发展的核心。音乐是情感的艺术。在中华民族面临存亡绝续的关头,星海以一腔报国激情,成为音乐抗战将士,投身抗战洪流,不仅以大量音乐作品鼓舞抗日士气,而且参加抗日宣传队,深入广垠的中原复地,深入抗日军民之中,大力组织开展宣传活动,特别是把对祖国、对中华民族的深深情感融入到《黄河大合唱》创作之中,以特有的赞颂之豪情、骨肉之亲情、苦难之悲情、反抗之激情、誓死之绝情、召唤世界被压迫民族团结之友情等,激励海内外无数中华儿女同仇敌忾,直至最后胜利。可见,新时代音乐创作者要想创作出具有时代特色的高峰式作品,应以不同方式深入国家建设发展前沿,贴近中华大地,体验丰富广阔的大众生活,不断增进对祖国、对中华民族的情感。

综上而观,《黄河大合唱》成功的必然性,是基于丰富偶然性形成历史的“合力”,是基于自身作为大合唱音乐创作的鲜明特质。透视中华文化历史的景深,从先秦《诗经·硕人》“河水洋洋,北流活活”,到大唐李白的“黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷”,再到近代星海的《黄河大合唱》,跨越两千多年的“黄河”意象,辉映着中华优秀传统文化基因和时代精髓的交融,照映着丰富的“偶然性”中成就的“必然性”规律。当前,我们应在现实的丰富“偶然性”中,寻求并汲取“必然性”智慧,在充满机遇与挑战的新时代,扎根广阔闳深的中华大地,密切时代脉搏,回答时代课题,创构时代心声,以努力创作《黄河大合唱》式高峰作品,滋育民族复兴精神,汇聚复兴磅礴力量,不断推进中华民族音乐文化繁荣发展。