略论“四王”缺乏创新的几个原因

2021-10-22喻国忠

喻国忠

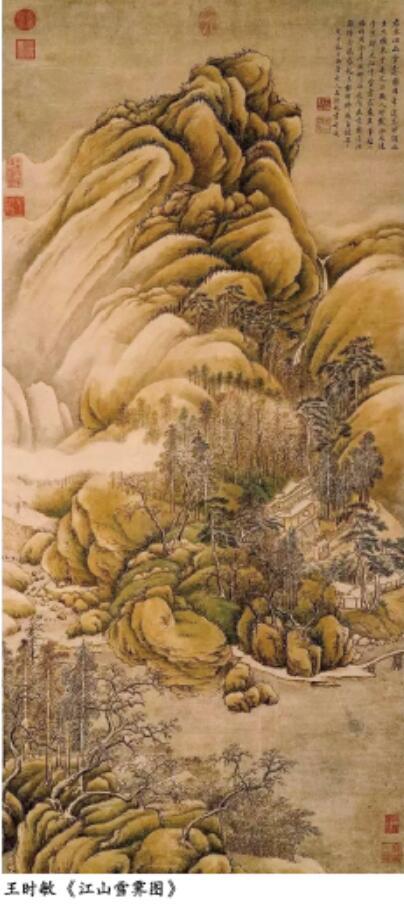

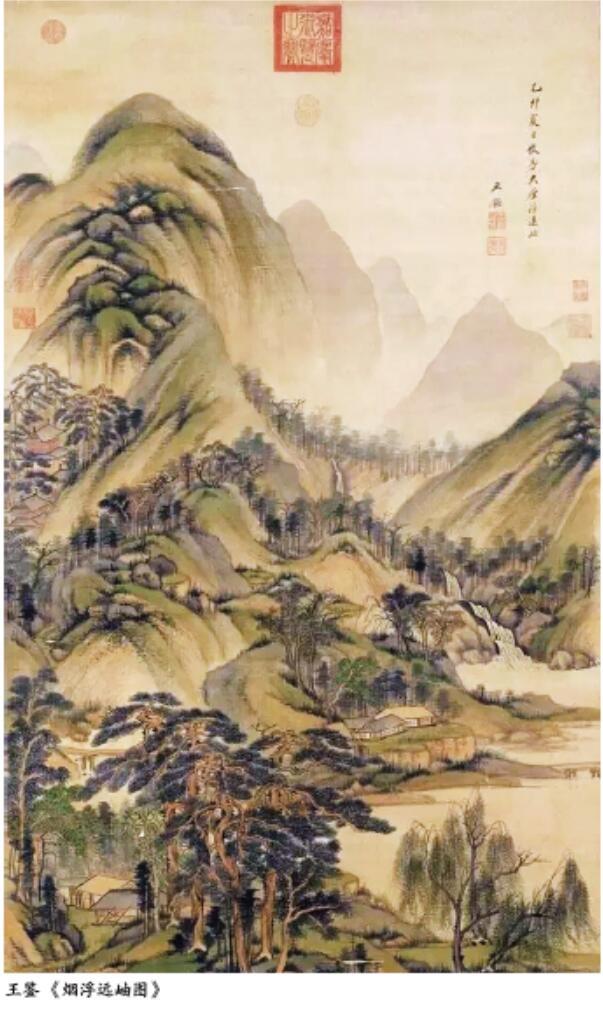

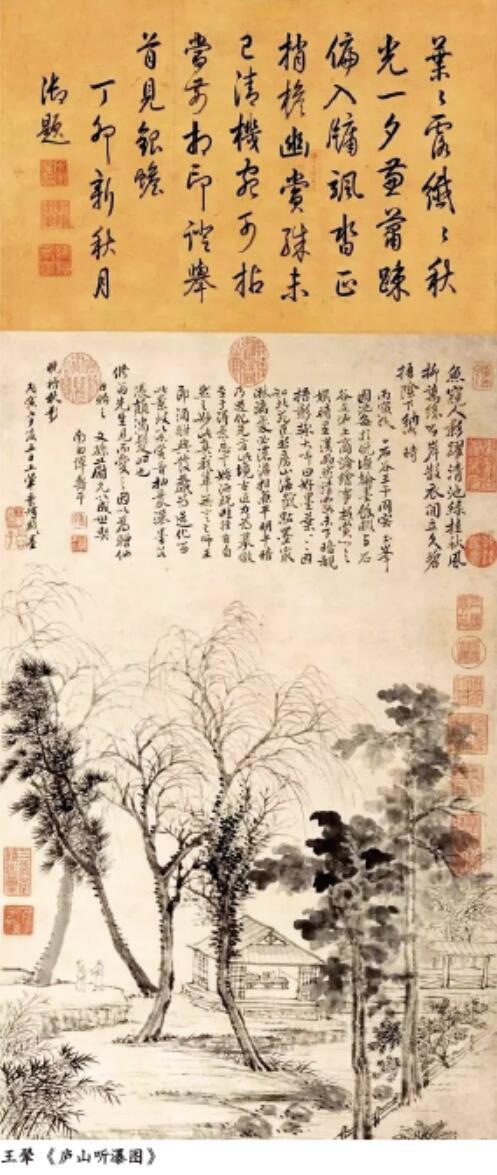

“四王”即清代画家王时敏、王鉴、王原祁、王翚。提到“四王”,首先给人们的印象是因循守旧、拟古、无创新,如王伯敏《中国绘画通史》中“笔墨技法上‘四王下过千锤百炼的功夫,但毕竟缺乏对真山水的实际感受,所以他们的作品不论如何经营位置,总有一定的局限性,在艺术思想上被古人束缚,不能大胆地跳出宋元人的圈子,所以在创作上守旧的成分多,创新的成分少。”文章不论及“四王”的优劣长短,但他们对学问的虔诚态度、笔墨功夫的执着追求令人钦佩,而笔者感兴趣的是,“四王”笔墨功夫如此之好,怎么就没有创新?或说怎么就不能创新呢?弄清这个问题对于实践者来说更有意义。文章从政治原因、师法造化、生活经历、外来文化四个方面阐述“四王”之所以没有冲破模仿藩篱的原因,以示艺术创新的复杂性。

政治原因

政治对艺术的影响总是或隐或显、相伴相生,关系密切,有时从属,有时反判,政治者的审美也影响到美术的发展,唐代的雍容华贵多少与当时统治者在北方出生有关;宋徽宗的天青色的朴素淡雅也影响到宋代的审美;清入关,统治者从政治的角度看,他们肯定希望自己能找到入关的好理由、好借口,出于政治的名正言顺,是江山正宗的继承者。而“四王”继承的画法,正是董其昌所谓的南画正宗;王时敏又是董其昌的正宗嫡传;王鉴年轻时也曾受教于董其昌;王原祁为王时敏的孙子;王翚是他们的学生,所以这一派就是理所当然的正宗了。

统治者总是喜欢社会秩序稳定,安分守己的听话顺民。反应在审美上就是严守祖法、细腻温润、安静绵和、不出已意的作品更符合统治者的口味,“四王”正秉承这路画风。因此陈传席在《中国山水画史》中认为“这一派人是降臣顺民、随人俯仰、因循守旧、安分守己、不反抗、不革新、无怨无怒、也安然自得,所以他们的画小心谨慎,温和驯柔,无任何刺激性,当然也没有个人面目,笔笔从古人画中来,以酷似古人为最高标准”。所以清政府最终以王原祁为书画院总裁,不重视石涛。因此“四王”不能创新,政治是其原因之一。

缺乏师法自然造化

葛路先生在《中国画论史》中则认为“清初拟古画家,在对待艺术的继承性问题上是片面的形式主义观点,而最主要的还是他们丢掉了师造化这个艺术法则”。葛路先生认为四王无创新的原因是缺乏师造化这个艺术法则,这确实是一个重要的原因;师造化历来就是艺术创新一个重要的方向。早在六朝南陈姚最在《续画品录》就提出心师造化,造化一般指自然万物,但按庄子《大宗师》提出的造化含义,还包括了宇宙造化天地万物的自然过程。对于我们画者来说也就是通过眼睛观察自然,再经过胸中提炼、概括、创造出纸上的第二自然万物。唐张璪发展成“外师造化,中得心源”,其实意思都差不多,只是说法不同而已,都强调造化的重要,五代荆浩隐居大行“写松万本”就是师造化的范例,其后关仝写关陕一带山水,李成避乱营丘,写营丘平原之景。“范宽移居终南山、太华山,终日观览山水,以求其趣。”董源,巨然居南方写南方山水;米芾在镇江创米点皴;元四家虽学赵孟頫,但面貌各异,无不得益于师法自然造化;明清山水的式微缺少师法造化是一个重要原因。师造化就是在自然山水中发现新的地貌结构,再提升为自己的笔墨形式语言,从而区别于古人。长期的不师法自然造化,易走向概念,形式化,没有生动的细节和来自生活的意外造型变化之美,从而使山水缺乏个人的独特体验和内在的精神灵魂。“四王”多得益于董其昌直接或间接传授,董其昌虽说“读万卷书,行万里路”,但他也只是读万卷书,行万里路,师造化也没怎么实行,其实他主要是解构古人的山水,提纯笔墨语言,好的一方面是笔墨更远离客观自然,更能体现笔墨本身之美,表现自己的主观感受,更纯粹。不好的一面,如果处理得不好会概念:造型简单,没有生动细节,形式化。“王翚与其他的人有所不同,他曾经面对山水写生,可惜没有坚持下去,仿古思想仍居上风。”王原祁每次外出看到各地不同的真山水,也觉新鲜激动。“……余癸酉秦中典试,路经函谷太华,直至省会。仰眺终南,山势雄杰,其百二气象也。海淀寓窗,追忆此景,辄仿范华原笔意,而继之以诗。”“余忆戊寅冬,从豫章归,溪山回抱,村墟历落,颇似梅道人笔,刻意摹仿,未能梦见。”虽然王原祁回来也追忆作画,但他还是用古人的皴法套用自然山水,并不是在自然山水中发现新的笔墨语言,所以师造化还是不彻底。这也就是“四王”无创新的一个重要原因吧。

安逸的生活经历

艺术的创新主要是来自内外两个方面。外在因素,即上文提到的向自然学习,即师造化,师造化改变的是山水的地形,地貌的皴法结构,产生新的皴法形式,從而改变画的面貌。内在因素,就是作者的社会生活、人生阅历、生命体验。一个人生命越坎坷,挫折、痛苦越多,内在的心灵越反叛,情感越强烈,这种创新是由内而外的,是内心灵魂的呐喊与需求,这时作者的画已经不再在乎创新与否,更是内心强烈情感表达,甚至是宣泄,例如与“四王”同时的八大山人,他本为明宗室,养尊处优,衣食不愁,突然明清易代,国破家亡,据研究者考证他的整个家族死亡90余口人,这种打击、痛苦、折磨、仇恨,是身处和平年代的人难以想象他每天晚上怎么在恶梦中惊醒的情景。这种生命的体验,当他表现于书画时是不可能因循守旧,无动于衷的。他必然要把这强烈的仇恨或隐或显地控诉于纸上。因此我们可以看到他和王时敏虽然都学董其昌,但面貌迥异,王时敏的山水画细腻、安静、笔墨虚灵松秀。而八大山人的山水画“枯索冷寂,满目凄凉,于荒寂境界中透出雄健简朴之气”。造型上看王时敏更为客观自然,真实平和,而八大山人的造型,更为怪异夸张,特别是一些树的造型,就像他那翻白眼的水鸟与现实世界似乎隔了一层,更为无奈与压抑。同样是明末清初,“四僧”之所以有创新与他们痛苦的生活经历存在很大的关系。渐江虽有新安黄山的丘壑外形变化,但他笔墨苍劲整洁,有种冷逸之境,有出家人的不食人间烟火之味;石涛则笔情恣肆,淋漓洒脱;髡残则笔法浑厚凝重,苍劲荒率给人一种奥境奇辟,缅邈幽深之感。这些笔墨的变化其实就是不同人生经历的写照。如果说师法自然造化改变的是山水丘壑,结构与造型,这种方式带来的创新是画面形式结构的创新。那么,生活经历的苦难与折磨,强烈情感的表现带来的创新可能更多的是笔墨方面向深度挖掘的创新或造型走向怪异夸张变形。

从“四王”的人生简历,我们可以知道他们在那个年代,生活是相对安逸的;王时敏为大学士王锡爵之孙,翰林编修王衡之子,可谓官宦世家,且明朝有因祖先功劳显赫,祖孙可以不参加科考而继承之的规定。固其24岁就出任尚宝丞,是管理皇帝玺印的官,后又升大常寺少卿。清军入关,归顺,保住性命,退隐山林,潜心习画,一生可谓荣华富贵都享受过;其孙王原祁,康熙九年进士,从政于吏部,以画供奉内庭,康熙44年奉旨与孙岳颁,宋今骏业等编《佩文斋书画谱》,56年主持绘《万寿盛典图》为康熙帝祝寿,官至户部侍郎,翰林侍读,书画总裁,可谓荣耀;王鉴为明代文坛盟主王世贞之孙,父亲王士骥,万历17年进士,官吏部员外郎,他自己是崇祯6年举人,后仕至廉州太守。绘画早年承得董其昌亲自传授。明亡,选择明哲保身,退隐山林,既不当抗清的义士,也不入仕清朝,成为遗民画家。王翚出生绘画世家,20岁已是具极高仿古能力,后学于王鉴,又学于王时敏。40岁左右已成为一代大家,时人称“画圣”。60岁他由王原祁推荐,被康熙召奉作《南巡图》,得太子“山水清晖”四字相赠。纵观他们的人生经历,非富即贵,没有受大的挫折打击,是相对安逸的,明清易代,王时敏、王鉴不入清仕,但清政府也没有为难他们,也算悠闲。但是上帝总是公平的,你获得了生活的安逸,对艺术并非一定是件好事。

缺少外来文化刺激

如果说师造化改变的是丘壑的形式,从而达到创新,人生遭遇与生命体验更多的是在笔墨深层的挖掘,那么笔者觉得外来文化的刺激就像是创新的导火索与兴奋剂,这也是创新的一种途径,激发画家的灵感与好奇心。佛教的传入带来佛教美术,佛教美术又影响本土美术。唐代的雕塑与人物画,多少也受了佛教美术的影响。

任何事物都有萌芽生长、盛期衰期,文化也不例外。山水画萌芽于晋,发展于六朝隋唐,成熟于唐末五代,两宋写实名家高手如林,元抒情写意再造高峰,明开始复古,留给清初“四王”的创新余地还真不多。

如果此时有外来文化的刺激,且有外来文化生长的土壤,也许“四王”也能多少吸收一点从而达到创新。但是清代初期,西方文化还没有大规模进入,虽有西方传教士带来了西方文化与油画,但并没有对当时的文人画家造成什么影响,当时的画家还有文化自信,对西方绘画還没有多少兴趣。如邹一桂的《小山画谱》讲到了欧洲的画法,“笔法全无,虽工亦匠,故不入画品”。所以“四王”也不会想到要吸收多少西方绘画的养分以求创新。西方绘画对中国文人画的冲击,以及主动吸取求变是到了清末民国的事了。所以才有了近代美术的开拓与革新。

“四王”在笔墨上,集古人大成,或浑厚生拙,或平淡静穆,或苍劲沉雄,或松嫩中和,达到了山水画笔墨表现的极高境界。但在政治上他们是,降臣顺民,顺应统治者中正平和的口味;艺术上他们以摹古为宗旨,缺乏外师造化;生活上他们安逸舒适,在画中没有强烈的情感流露;再加上缺少外来文化的刺激,这些也就是“四王”墨守旧法,缺乏创新的主要原因,极大地限制了“四王”取得更高的艺术成就。

作者单位:宜春职业技术学院 艺术与设计学院