常见管桩基础设计、施工问题的处理方法及探讨

2021-10-22张亚非

张亚非

(广州市住宅建筑设计院有限公司,广东 广州 510000)

1 工程概况

1.1 工程简介

本工程位于广州市黄埔区笔村笔岗社区东南部,其中复建三期规划用地面积约10.02万m2,包括18栋高层住宅、7栋1~2层商业裙楼及两层(局部三层)地下室。塔楼总高106.4m,地上33层,结构形式为剪力墙结构,基础形式采用高强预应力管桩基础,持力层为全风化或强风化花岗岩层,单桩承载力特征值取1800kN。

1.2 钻探孔布置及施工区域划分

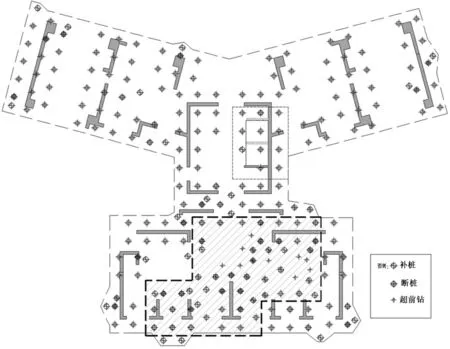

根据《岩土工程勘察规范》4.1.17条布置塔楼的详勘点。每栋塔楼不少于4个。以C14栋为例,第一次详勘结果的5个钻孔均未发现孤石,由于有周边地勘显示存在孤石,故先补充超前钻钻点,钻点距离控制在8m左右,以进一步探清孤石区域。最后结合原勘探孔及现场反馈的断桩分布情况,将塔楼桩基施工区域划分为安全区和危险区(见图1)。当一个区域集中出现4根或以上的断桩时划分为危险区,暂停施工,并挪机到安全区施工。

图1 桩基础平面布置(阴影范围为危险区)

2 桩基设计要点

2.1 成桩方案

(1)根据详勘结果,塔楼范围内一侧强风化岩层教浅。在设计时,在图纸上标注本塔楼打桩方向,为现场施工提供指引。当有效桩长不足6m时,可用长螺旋机械或潜孔锤先引孔,再进行压(打)桩,从而保证最小有效桩长为6m。当较浅强风化岩(2m以内)是成片区域时,可把基础形式改为筏板基础[1],局部超挖区域可用低标号混凝土换填至筏板底的垫层下。

(2)对于柱状图中显示无孤石或孤石较少的区域,桩可直接压(打)入全风化或强风化花岗岩层,若存在少量断桩的情况,可采取补桩方式处理,并修改承台形状并复核配筋。

(3)对于孤石较密的区域,可能存在密集断桩的情况,需采用超前钻进行一桩一钻施工,根据其结果对有孤石的桩位先用潜孔锤引孔,再进行压(打)桩。此外,为保证桩侧的有效侧阻,引孔后连接高压注浆机,从孔底一边拔钻杆一边注浆。

2.2 施工技术措施及注意事项

(1)在新开工地区应按照相关规范要求先试桩,并采用单桩竖向抗压静载试验检测单桩极限承载力,并以此为依据调整单桩竖向抗压承载力特征值[2]。高强混凝土预应力管桩施工选择次序:锤击(柴油→液压)→静压。不明确当地做法的情况下提供静压和锤击两种工艺标准。

(2)桩顶与承台的连接须区分抗拔与非抗拔的要求。设计中应明确管桩节间的焊接(满焊)要求(尤其对抗拔桩,否则只按最上面一节管桩计算抗拔力),并注明壁厚、桩尖构造等。

(3)送桩深度:拟复打或需要预留做静载的桩送桩深度不宜大于1.0m,当地表以下有较厚的淤泥土层时送桩深度不宜大于2.0m,当管桩桩端持力层上有较厚的全风化、硬塑土层、中密的砂土层时,送桩深度可适当增加,但不宜大于6.0m。当桩端持力层为遇水易软化的风化岩(土)层,应在施工完第一节桩后立即向桩内孔底灌注1.5m厚的C30细石混凝土。

(4)处于地下水或地基土对混凝土、钢筋有腐蚀的环境下的管桩基础工程,应选用AB型、B型或C型,还应针对不同的腐蚀环境采用相应的技术措施。

由于本工程场地孤石较多,故采用锯齿型桩靴,增加管桩对岩的咬合作用,使得在孤石或中微风化上不容易断桩。

(5)本项目潜孔锤的最大引孔深度(由地面至终孔)约23m,一节管桩最长14m,抱桩需要3m,还剩11m送入孔内,距离孔底还有12m悬空,为保证管桩的垂直度,悬空段需要注浆后回填土至桩底。引孔进入中微风化的桩要立即注浆,避免出现塌孔导致孔底出现沉渣;其余在安全前提下尽早注浆,按1:1比例注浆32.5R水泥浆至孔底。有效桩长大于8m时,注浆深度为6m,有效桩长不大于8m时,注浆深度为4m(注浆高度需按实际孔深适当折减)。此外,需避免引孔钻头在施工时发生倾斜而导致卡桩及断桩的情况发生。

3 桩基础施工问题的处理方法

3.1 偏桩、废桩或桩承载力不足

若相邻桩有富余或承台底土质较好、可考虑部分土承载力时,应优先采用相邻桩或承台底土分担荷载的办法进行处理。除上述情况外,可采取补桩方式处理,并修改承台形状和配筋做法。

3.2 桩超送或桩顶断桩

利用截桩后的桩段与桩端头板按接桩要求进行接桩,现场应保证有便于电焊安全操作,并且焊接质量及土放坡时不影响周边的桩。连接接头须符合《预应力混凝土管桩》(10G409)图集中的相关要求[3]。当超送或桩顶断桩位置≤1200mm时,还可采用承台面标高不变,承台局部加高的做法,见图2。

图2 承台局部加高大样

3.3 桩身存在缺陷(Ⅲ类桩)

在桩身欠缺位置进行加固处理(见图3),设置钢筋笼和螺旋箍,并灌M30水泥砂浆(水灰比0.4),注浆压力为1.0MPa,加固后可满足设计要求;浅部有裂缝时,从桩顶灌浆至裂缝处往下5m。

图3 桩身加固做法

3.4 当场地有孤石时的管桩施工

先补充超前钻钻点,钻点距离在8~10m,以探清楚孤石区域。在孤石较少或者孤石较深的区域(有效桩长8m以上)可直接施工管桩基础。在孤石较多的区域实行一桩一钻,根据超前钻结果,对于有孤石的桩位先用潜孔锤引孔(孔径比桩径大50~100mm),再进行压(打)桩,施工完后的桩底标高应等于或深于引孔的孔底标高。

3.5 当强风化岩层较浅时的管桩施工(一般在塔楼区域)

先补充超前钻钻点,钻点距离在8~10m左右,以探清较浅强风化岩(2m以内)区域。当较浅强风化岩(2m以内)是成片区域时,可把基础形式改为筏板基础,局部超挖区域可用低标号混凝土换填至筏板底的垫层下。其他管桩施工的区域,当管桩有效桩长小于6m时,可用长螺旋机械先引孔(孔径比桩径小50mm,深度保证有效桩长不小于6m),再进行压(打)桩,施工完后的桩底标高应深于引孔的孔底标高。

4 结语

总而言之,在建筑结构的设计和施工过程中,不可忽视基础质量问题的重要性。本文从桩基设计的角度出发,对建筑结构中桩基础设计和施工中的常见问题进行分析,指出桩基础施工中的一些问题并提供常见的解决办法。同时,对桩基和承台的结构构造、施工工艺等提出要求,使桩基工程满足相关规范和场地条件的要求,避免对上部建筑的安全造成不利影响。由于地质情况的不均匀性和地下水的影响,相比地上结构而言,基础设计和施工的不确定性加大,难度也加大。因此,只有采取合理的基础设计和施工方法,加强桩基施工质量的控制,才能保证结构的安全性和经济性,促使建筑更好地为人们的生产和生活而服务。