“动之以情”还是“晓之以理”

——权力感对消费者产品决策的影响

2021-10-21崔常琪朱华伟ZeWang符国群

○ 姚 琦 崔常琪 朱华伟 Ze Wang 符国群

引言

可口可乐首席营销官马科斯· 德昆特于2016年初在巴黎揭开了可口可乐全新品牌升级活动的序幕,宣布将2009年开始启用的广告语“Open Happiness(畅爽开怀)”更改为“Taste the Feeling(品味感觉)”,这也成为可口可乐百年历史上的第48 支广告语。不难发现,这则广告是通过唤起受众的情感感受达到影响他们购买决策的效果。事实上,类似的策略已被商家广泛采用,他们试图运用商业广告激发消费者采取以情感为基础或以认知为基础的模式进行购买决策,如:有的突出产品的优势功能属性(Hyundai 汽车的“Think about It”活动,请消费者说出现代汽车的差异化优势,如低价、节能、长期质保等)以启动消费者的理性思考,有的强调产品带来的独特情感体验(Ford 汽车请消费者描述在看到一辆Ford Edge从身边驶过时不同的内心感受)以启动消费者的感性思维。已有研究认为,消费者的判断和决策具有两种不同的模式:理性(Reason-based)模式(仔细评估和权衡目标物属性)[1,2]和感性(Feeling-based)模式(个人对目标物的主观情感反应或瞬间感受)。[3,4]营销者基于消费者决策模式的差异来设计产品推广活动。然而,哪种方式能带来更高的营销绩效呢?

已有学者针对影响消费者决策模式的特征及前因变量展开了一系列的研究,[2,5-9]但却忽略了一个在人们日常生活中随处可见并发挥着潜移默化作用[10]的因素,即消费者的权力状态。众所周知,权力是社会系统和架构中的基本成分,[11]工作职位的高低、社会阶层的距离、买卖双方供需不平衡、或是环境因素刺激的即时权力状态[12,13]都可以带来个体内心权力感知(Sense of Power)的差异,从而对人们的认知、情绪和行为产生重要影响。[11,14]个体权力感知同样也会影响消费者的购买决策。[11]权力感一旦被激发,便会对消费者决策时的思维方式和信息处理能力产生特殊作用,[15]而研究发现消费者决策时所采用的方式(感性vs.理性)及依赖的线索(感觉vs.理由)[1,3,4]直接影响着消费者的产品选择偏好、[2,8]产品评价[16]和支付意愿。以往研究从心理补偿、愧疚感、控制需要、寻求生活意义等不同视角探讨了权力感对消费行为的影响,[17-23]这使得权力感成为消费行为领域研究的热点,[24,25]也引起了企业界的高度重视,但却鲜有文献从决策方式差异(感性vs.理性)视角探讨权力感对产品选择的影响。那么,权力感影响消费者决策方式偏好的机制是什么?商家对待不同权力感的消费者是该“动之以情”(强调产品的独特情感体验)还是“晓之以理”(突出产品的优势功能属性)?哪种方式能带来更好的营销绩效?对这些亟待解决问题的回答将具有重要的理论和现实意义。[2,25]

一、理论背景与研究假设

1.权力感对消费者产品决策的影响

日常生活中,消费者会选择感性(Feeling-based)或理性(Reason-based)的方式进行决策。有的消费者决策主要依据理性的思考,基于事实、功能和价值等因素(如“我购买这个跑步机,是因为它有双马力电机,具有仿斜坡功能并且正在促销”);有的消费者决策主要依据感性的思维,凭借内心体验(如“我购买这个跑步机,是因为我喜欢跑在上面的那种感觉”)。[2]感性决策依靠直觉,比较快速,对数字不敏感;[26-28]相反,理性决策需要思虑,比较缓慢。[26,29]已有文献指出:自我聚焦、[9]自我建构、[8]社会排斥、[30]内隐理性主义、[2]消费目标[6]和信息资源数量[5]都会对消费者决策偏好产生影响。

近年来的研究发现,权力感(Sense of Power)会对个体的认知与行为产生深远的影响,[15,31-39]这为探讨消费者决策模式的前因变量打开了一个新的视角。权力感是在社会互动关系中对有价值资源的非对称控制[40]带来的个体对权力的有或无、高或低的内心感知,反映了权力关系中双方的相对依赖状态。个体权力感的高低与之长期或即时的权力水平相一致,既存在长期个体差异,[41]也可以是一种即刻心理状态,[17]两者均通过个体主观的权力感知产生影响,并遵循同样的影响机制。[41]本文推测,权力感会影响消费者对感性或理性决策模式的偏好,主要源于以下三个方面的理由。

首先,依据权力的“能动—公共导向”模型,在权力等级中处于高位的人对他人的依赖少,拥有自由和能力去追求他们认为有兴趣和有价值的目标,在做出决策和判断时更多表现出能动导向(Agentic Orientation),较少考虑他人的感受和意愿,随心所欲凭借内心体验[2]做出比较快速[26]和直觉[27]的感性决策;而在权力等级中处于低位的人对他人的依赖多,迫使他们通过融入并满足他人的需要而获得资源,最终达到提高自身社会等级地位的目标,所以在做出决策和判断时更多表现出公共导向(Communal Orientation),较多考虑他人感受和意愿,深思熟虑依据事实理由做出比较缓慢[26]和思虑[27]的理性决策。

其次,权力感的高低使得个体在是否将注意力聚焦自我(Self-focus)的趋势方面表现出差异,从而影响人们的决策模式偏好。拥有权力的人更加聚焦自我,[42]被感知为相对独立和不受外界环境的约束,[43]相反,缺少权力和地位让人倾向聚焦他人,[42]被感知为更高的温暖、顺从和较低的能力、独立,[44,45]伴随权力与地位的提高,带来能力和独立感的增加,[46]进而表现出决策更快速和整体。[4]研究发现,随着自我聚焦的提升,促使消费者在做决策时更加依赖情感感受。[9]

最后,权力感与调节定向之间的关系研究也为本文的推测提供了间接证据。高权力感个体具有促进定向,低权力感个体具有防御定向。[47]在说服情景下,促进定向的被试依据对广告的主观情感反应(广告的吸引力)做出评价,而防御定向的被试依据对广告的实质内容做出评价。[3]以往研究还发现:当价值源于决策方式与目标导向匹配时,价值会转换成对决策结果的积极评价,[48]如:当消费者的决策方式与他们的自我聚焦程度相匹配时,会提高对决策目标物价值的评价。[9]因此,本研究认为:在面对决策任务时,具有能动导向的高权力者倾向启动热系统情感响应,主要依赖感觉进行决策,具有公共导向的低权力者倾向启动冷系统认知响应,主要依赖理由进行决策。因而,本研究提出如下假设:

H1:高权力感消费者倾向依赖情感线索进行决策,而低权力感消费者倾向依赖认知线索进行决策

2.决策合理性解释需要(Need for Justification)的中介作用

合理性解释需要是指向他人解释自己所做决策合理性的心理需要程度,[49,50]越大的合理性解释需要压力会带来更具分析性的信息处理和更加精细的选择过程。[51]当人们有向他人解释观点的社会压力时,更有可能进行分析性和认知型处理,[52]采用认知型的复杂决策策略,[53]用更加详尽和努力的态度去处理说服信息。[54]研究认为,为避免潜在尴尬和应对他人质疑,人们往往会挑选最有理由的选项来减少可能的威胁。[55]相较于没有解释义务,当人们有解释义务时更喜欢选择容易被证明合理的保守选项,[56]有趣的是,这种对易于被证明合理性选项的偏好不是简单决策过程的结果,[57]相反,当人们有解释义务时,往往采取更加精细和全面复杂的思考来应对决策问题。[56]这些发现都说明一个观点:人们感知到越大的决策合理性解释压力,越倾向于仔细分析和用认知型的信息处理方式来做出一个有辩护力的决策。[58]

具体而言,高权力感个体的目标是寻求独特性并区别于其他人,[46]更加关注自我表达、自我提升和自我保护,在决策时以自我为中心,[11]较少考虑他人感受。相反,低权力感个体更多注重与他人之间的关系,为了获得资源往往需要通过提高对自我的印象管理从而融入周围群体,[59]在做决定时更多考虑他人的感受,[42]为了获得社会认可和保持自己的社会形象,他们更容易受别人评价的影响,感受到更大的解释决策合理性(Need to Justification)的社会压力。因此,为了抵御他人对决策的评价,达到融入周围群体[45]并从有权力一方获取资源的目的,在一定程度上,低权力感个体比高权力感个体有更高的合理性解释需要,这使得低权力感个体具有更强的理性决策的趋势。

因此,本文认为:由于高(vs.低)权力感消费者具有能动(vs.公共)导向,更加聚焦自我(vs.他人),使得高(vs.低)权力感消费者在处理信息和做决策时具有较少(vs.多)的决策合理性解释需要,从而较少采取认知型(vs.情感型)的决策模式。综上所述,本研究提出如下假设:

H2:合理性解释需要中介了权力感对消费者决策模式偏好的影响

3.决策聚焦(Decision Focus)的调节作用

决策聚焦是指由于“为谁购买”的对象不同所带来的决策焦点的差异,主要包括为自己和为他人两种情况。[8]权力的能动—公共导向[11]所带来的不同权力感者聚焦自我或他人的差异引起了权力感对消费者决策模式偏好的影响,因此,当决策聚焦(为自己/为他人)发生变化时,会调节权力感对决策模式偏好的影响。

具体而言,权力与独立具有显著的正相关作用,[60]高权力感者在为自己决策时,遵循权力的能动导向,更看重自身价值和重要性,更聚焦自我,[42]而自我聚焦的提升进一步强化对情感感受的依赖。[9,61]但当高权力感者为他人决策时,决策聚焦由自己变为他人,将他人感受纳入决策基础,启动补偿性信息加工方式,对信息关注更加全面,[62]合理性解释需要也随之增加。[49]此外,研究也发现,相较于为自己做决策,在为他人决策时,消费者依赖情感感受形成决策的效应明显减弱,[63-65]因此,高权力感者为他人决策时,会变得倾向依赖理由线索进行决策。

相反,权力感缺乏的人被感知为较少的独特、差异和独立,[66]表现出更依赖的自我建构[67]和“以他人为中心”,[68]因而,低权力感者往往遵循权力的公共导向,更看重他人的价值和感受,在为自己做决策时,表现出理性的认知决策模式,在为他人做决策时,因为合理性解释需要进一步增加,则依旧倾向依赖理由线索进行决策。

因此,本研究认为:权力感的能动—公共导向使高或低权力感者表现出关注自我或他人的差异,从而使消费者在决策时因聚焦自我和他人的不同而展现出对情感和认知线索依赖程度的差异,但当决策聚焦由自己变为他人时,高权力感者的决策模式会变得相对理性。综上所述,本研究提出如下假设:

H3:决策聚焦(为自己/为他人)调节了权力感对决策模式的影响。相较于为自己做决策,在为他人做决策时,高权力感者会倾向依赖理性线索进行决策

二、实验过程及数据分析

1.实验1a:权力感对消费者决策模式的影响

实验1a 的目的在于探究权力感对消费者决策模式影响的主效应。我们认为:相对于操控为低(高)权力感的被试,操控为高(低)权力感的被试会倾向依赖情感(认知)线索进行决策。

(1)正式实验

借鉴已有研究,[4]将本次实验的刺激物确定为公寓。公寓A 表示在认知属性(公寓面积、到公共地铁站的距离及储物空间数量)方面优势突出;公寓B 表示在情感属性(公寓所能看到的景观、公寓采光面积的大小及内部装饰)方面优势突出。为了验证实验刺激物对被试的有效性,我们进行了两项前测。第一项前测的目的是检验实验刺激物的六个属性作为情感属性与认知属性的有效性;第二项前测用于证明对情感或认知属性突出选项的选择是人们以情感为基础或以理由为基础的决策策略的指针。[4,5,9]前测结果表明了实验材料的合理性。

某高校67 名在校大学生(32 名女生)参与了正式实验。他们被告知需要做两个不相关的研究,实验完成后每人将获得1 个棒棒糖。

首先,采用角色扮演的方法启动被试的权力感。[69]将被试随机分为五组。被试需共同完成一项合作任务,一部分人扮演将军角色,另一部分人扮演士兵角色;之后请被试填写一份领导力测试问卷,完成问卷后,实验人员假装离开房间去计算每位被试的领导力问卷得分;随后,再次对被试进行随机分组(每组一名将军,若干士兵),并告知被试,将军或士兵角色是依据领导力问卷得分情况产生的(事实上角色是随机分配的);然后请被试按组进入不同房间,实验人员宣布此次合作任务是用乐高积木修筑一个防御工事,“将军”被告知他们可控制任务的进程,自由决定对“士兵”的评价,“士兵”则被告知他们在这一任务过程中必须听从“将军”吩咐且不能控制任务进程。待任务完成后,采用7 分量表测量被试的权力感。在实验过程中,为了避免对被试情绪造成影响,实验人员并未告知被试角色扮演表现的优劣,并在试验结束后用7 分量表测试了他们的情绪。[20,69]

接下来,请被试在两个公寓中做出选择。要求他们想象自己将要租一间公寓,并向他们展示两个价格相同公寓的图片。公寓的六个属性及相关描述与前测一致,公寓A 在三个认知属性方面优势突出,而公寓B 则在三个情感属性方面优势突出。实验的最后收集了被试的人口统计学信息。

(2)实验结果

操纵检验。首先,检查角色扮演法是否成功激发了被试的权力感。结果表明:高权力感组权力感均值为5.48(SD=1.25),低权力感组权力感均值为2.24(SD=1.16),两者具有显著差异(F(1,66)=121.812,p<0.001,Cohen's d=2.69),说明权力感操纵成功。其次,通过独立样本 t 检验发现,不同权力感水平被试的情绪效价( 积极/消极)不存在显著差异(t(67)=-0.25,p=0.983>0.1),因此,不再将情绪数据纳入接下来的统计分析。

公寓选择。卡方检验结果表明,权力感对被试进行公寓选择影响的主效应显著(χ2(1)=22.69,p<0.001)。正如前面所预想的,高权力感的个体更倾向于选择情感属性突出的公寓(78.9%),而不是认知属性突出的公寓(21.1%);低权力感的个体更倾向于选择认知属性突出的公寓(79.4%),而不是情感属性突出的公寓(20.6%),如图1所示。

图1 情景性权力感对消费者产品选择的影响(实验1a)

实验1a 的结果支持了假设1,即高权力感消费者倾向依赖情感线索进行决策,而低权力感消费者倾向依赖认知线索进行决策。但实验1a 中的权力感是采用角色扮演法操控的情境型权力感,且对因变量决策方式的测量使用的是产品选择意愿,而非真实选择行为。因此,实验1b 将被试的真实选择行为作为因变量,进一步验证实验1a 的结论。

2.实验1b:权力感对决策模式偏好的影响(行为实验)

为了增强研究结论的可推广性,我们实施了行为实验,通过音乐启动消费者的权力感,[12]并将被试的真实选择行为作为因变量进行检测。此外,实验1a 的刺激物为产品涉入度[70]较高的公寓,为排除这一因素,实验1b 选取低涉入度的实验刺激物,以探讨权力感对消费者决策模式偏好的影响。

(1)正式实验

本次实验共进行了两项前测,因之前的实验中作为刺激物的公寓为高涉入度的耐用品,为了进一步增强研究结果的外部效度,第一项前测通过测量不同产品的涉入度的方式选取了低涉入度的非耐用品——明信片作为本次行为实验的刺激物,并通过第二项前测来验证实验刺激物对被试的有效性,前测结果均验证了实验材料的合理性。

借鉴前人研究,本次行为实验依然在实验室中进行。依据Hsu等的实验方法,[12]我们采用播放重(轻)贝斯音乐的方式来操纵被试的高(低)权力感。124名被试参与了此次行为实验(男性57 名,M年龄=32,SD=2.46),并被随机分配到重贝斯音乐或低贝斯音乐实验组。没有被试报告在实验前听过这一音乐片段。被试被告知他们将听到一段由电脑选取的音乐片段并回答一系列问题。被试根据实验人员的指令点击电脑屏幕上的播放键来聆听一段音乐。在重贝斯组,将贝斯设定为+15dB 以启动被试的高权力感,在低贝斯组,将贝斯设定为-15dB 以启动被试的低权力感。除了贝斯水平不同以外,音量均设为50%,且两组中演奏音乐的乐器都是一致的。在整个实验和音乐播放过程中,告知被试不允许自行调整耳机音量的大小,音乐片段播放时间持续2 分钟且被试仅聆听一次。音乐播放结束后,用3 个题项的量表(高兴、兴奋和热情)来测量被试的积极情绪(α=0.93)。[71]

随后,实验助手手持两张明信片走到被试面前,在确保被试清楚看到明信片的内容后告知被试:作为参与此次实验的奖励,可获赠一张公益明信片,并请被试挑选一张明信片带走。本次实验的因变量为观测被试会选择哪一张明信片,如果被试拿走情感属性突出的明信片则实验助手将之编码为1,如果被试拿走认知属性突出的明信片则编码为2。

等到被试选择后,使用一个7 分题项来测量被试的权力感以检验我们的权力感是否操纵成功。[20]

(2)实验结果

操纵检验。首先,检查了播放音乐是否成功激发了顾客的权力感。结果表明:重贝斯音乐组权力感均值为5.52(SD=1.21),轻贝斯组权力感均值为2.27(SD=1.19),两者具有显著差异(F(1,122)=226.077,p<0.001),说明权力感操纵成功。

明信片选择。卡方检验结果表明,权力感对被试进行明信片选择影响的主效应显著(χ2(1)=15.63,p<0.001)。正如我们所预想的,高权力感的个体更倾向于选择情感属性突出的明信片(66.1%)而不是认知属性突出的明信片(33.9%);同样,低权力感的个体更倾向于选择认知属性突出的明信片(69.4%)而不是情感属性突出的明信片(30.6%),如图2所示。

图2 权力感对明信片选择的影响(行为实验)

实验1b 选取低涉入度的明信片作为实验刺激物,将被试的选择行为作为因变量,采用播放音乐的方式启动被试的即时权力感,来检验情境型权力感对消费者决策方式的影响,进一步支持了假设1 且提供了更加稳健的证据,并发现产品涉入度不会干扰权力感对消费者决策方式的影响。实验1c 则选取更直观的因变量(支付意愿)验证权力感与消费者决策策略的关系。

3.实验1c:权力感与决策策略的匹配对支付意愿(WTP)的影响

以往研究指出,当决策策略与目标导向一致时,决策所带来的价值会转移到对决策结果的评价,[48]从而提高对该结果的支付意愿(WTP)。因此,参照以往研究,[9]我们设计了实验1c,目的是提供更直接的证据来验证权力感对情感属性突出或认知属性突出产品选择影响的假设。

(1)正式实验

实验1c 我们采用2(权力感:高vs.低)×2(决策策略:以感觉为基础vs.以理由为基础)的组间设计。89 位某综合大学MBA 学生(男性占47.4%,M年龄=29.3,年龄为25-41 岁,)参加了本次实验,实验奖励为获得平时成绩加分。每一位被试被随机分配到四个实验组中的任意一组。本次实验过程与实验1 大体相似,但做出了以下四个改动:

首先,我们采用Chen等的词语搜索任务来启动被试的权力感。[72]启动材料是向被试提供一组包含权力概念的词汇,要求被试从一个词汇矩阵中圈出所提供的词汇。在本实验中,向被试提供18 个词汇,其中13 个词汇与要启动的概念( 高权力启动组中的词汇,如控制、影响等;低权力启动组的词汇,如服从、依赖等)相关,另外5 个词汇为中性词汇,如楼房、时钟等。要求被试从一个12×12 的汉字矩阵中圈出这18 个词汇。

其次,在被试完成权力感操纵任务后,被试依然需要在两个公寓之间做出自己的选择。但与实验1A 不同的是:被试被明确告知要依据一种具体的决策策略做出自己的选择。[26]半数被试被告知要依据感觉和情感为基础的策略进行抉择,即“依据他们对每个选项的感觉”及“聚焦他们对每个选项的情绪和情感”。与之相反的是,另一半被试被告知要依据理由和认知为基础的策略进行抉择,即“依据他们的理性思考”及“聚焦他们对每个选项优缺点的逻辑推理”。

再次,在被试阅读过使用具体决策策略的指令后,我们提供给被试一个实验1A 修改版的公寓决策任务来让被试进行抉择。为了使被试对选项的评估具有可比性,我们将一个公寓属性设计为比另一个公寓具有极为明显的突出优势,不管被试使用何种决策策略都能明确看出两个公寓的优劣。具体而言,两间公寓的六个属性与之前实验1A 描述无异,但本次实验中A 公寓被操纵为比公寓B 在四个属性方面有着更为突出的优势(公寓面积大小、交通便捷性、公寓外视野、内部装饰),而公寓B 则只有两个属性具有突出优势(储物空间大小、采光面积大小)。要求被试选出自己所喜欢的公寓并阐述他们为租这间公寓每月所愿意支付的价格,他们所愿支付的价格(WTP)被视作因变量。

最后,为了检验使用具体决策策略的操控是否成功,在被试做出自己的选择后,要求被试依据四项7 分量表来表明他们是如何做出选择的(1=“强烈反对”,7=“强烈赞同”),其中两个题项是为了检测被试在决策时对情感线索的依赖程度(“我是依据对选项的情感进行决策的”“我是依据对选项最直观的印象进行选择的”),而另外两个题项则是检验被试在决策过程中对认知线索的依赖程度(“我是依据选项的优点进行逻辑思考后做出自己的选择的”“我是依据对选项的属性认真思考后做出自己决策的”)。

(2)实验结果

剔除3 名没有选择优势更为突出公寓的被试,最后保留86 份数据样本进行检验。

操纵检查。首先,检验了本实验的词语搜索任务法是否成功地激发了被试的权力感。结果表明,高权力感组权力感均值为6.07 (SD=0.88),低权力感组权力感均值为 1.84( SD=0.84),两者具有显著差异(F(1,84)=516.41,p<0.001,Cohen's d=4.92),说明权力感操纵成功。其次,检验决策策略的操控是否成功。两个决策策略的指数产生如下:①依据感觉进行决策的指数是通过计算被试依据情感进行决策两个题项的平均数产生的(r=0.87);②依据理由进行决策的指数是通过计算被试依据理性进行决策两个题项的平均数产生的(r=0.72)。通过对情感策略指数的多因素方差分析发现,依据情感策略的指引进行决策对被试的情感线索依赖程度的主效应(M=6.11)显著高于依据认知策略指引的被试(M=3.79;F(1,84)=215.29,p<0.001),同样,依据认知策略的指引进行决策对被试的认知线索依赖程度的主效应(M=6.13)显著高于依据情感策略指引决策组(M=3.94;F(1,86)=247.50,p<0.001)。与高权力感状态下相比(M=4.77;F(1,84)=14.744,p<0.001),被试在低权力感状态下表现出更高的对认知线索的依赖程度(M=5.30),而权力感及权力感与决策策略的交互效应均不显著(F<1)。综上,说明决策策略操控成功。

支付意愿。假设情感策略更适用于高权力感个体而认知策略更适用于低权力感个体,当决策策略与权力状态相匹配时,被试对选项价值的评价随之提升。为了检验这一假设,本文使用多因素方差分析对被试每月租金的支付意愿进行检测(为了修正偏态,使用LOG 函数将消费者的支付意愿进行对数转换)。结果显示,单一的权力感变量或决策策略变量对支付意愿的影响均不显著(F<1),与预期相同的是,权力感与决策策略的交互对支付意愿的影响显著(F(1,86)=486.83,p<0.001)。同时,高权力感的个体在依据情感策略进行决策时的支付意愿(M=¥5163.64)高于依据认知策略进行决策的支付意愿(M=¥3223.33;F(1,86)=522.289 ,p<0.001);与之相反的是,低权力感的个体在依据认知策略进行决策时的支付意愿(M=¥5446.36)高于依据情感策略进行决策的支付意愿(M=¥3895.24;F(1,86)=522.289,p<0.001)。这些结果均表明,高权力感个体与以情感为基础的策略之间有着更强的匹配,而低权力感个体与以认知为基础的策略之间有着更强的匹配(如图3所示)。

图3 权力感与决策策略的匹配对支付意愿(WTP)的影响(实验1c)

实验1a、1b 和1c 均未检验权力感对消费者决策方式影响的中介机制,因此权力感影响消费者决策方式的内在机制并不清晰,并且权力感均为操控变量。实验2将解决上述两个问题,一方面测量被试的长期权力感,另一方面分析决策合理性解释需要的中介作用,与此同时,依据前人文献,将实验刺激物替换为笔记本电脑。

4.实验2:决策合理性解释需要的中介作用

以往研究表明,人们的权力感状态与自身的权力倾向有关,并且受到文化因素影响,比如集体主义文化与个人主义文化下权力感对信息处理方式的影响会有一定的差异。那么,本研究的假设在不同的文化背景下是否适用呢?为了弥补以上问题,实验2 的目的主要有三个:第一,使用测量的方式检验长期权力感的个体依赖情感线索或认知线索进行决策的相对偏好,并检验决策合理性解释需要的中介作用;第二,在不同文化背景下验证本研究的主效应;第三,采用不同的实验刺激物(笔记本电脑)增加研究结果的外部效度。

(1)正式实验

借鉴以往研究,[4]本实验将决策对象设定为笔记本电脑,并进行两项前测。第一项前测的目的是检验实验刺激物的六个属性作为情感属性与认知属性的有效性。采用六个属性来描述笔记本电脑,三个属性为认知属性(硬盘储存空间大小、电池续航时间的大小、保修期长短),另外三个属性为情感属性(可定制颜色、设计风格、视觉吸引力)。结果表明操纵笔记本电脑的情感与认知属性是成功的。

实验通过Amazon's Mechanical Turk 网络平台,以在线问卷调查的方式招募了70 名被试,被试全部为美国人(M年龄=32.10 岁),每位被试获得0.6 美元的报酬。本次实验流程与实验1 大致相同,但在以下方面做出了改动:

首先,与实验1 中操控个体的权力感不同,在被试进行决策任务之前,使用A n d e r s o n等开发的权力感量表来测量被试的长期权力感。[73]

其次,为了增强实验1 结果的可推广性,将决策任务的刺激物替换为笔记本电脑。实验中给被试呈现的是两款价格相同的13 英寸的笔记本电脑。两台电脑的六个属性在前测中已描述,笔记本电脑A 在三个情感属性上优势突出,而笔记本电脑B 则在三个认知属性上优势突出。然后要求被试填写一份7 分量表(1=“非常喜欢笔记本电脑A”,7=“非常喜欢笔记本电脑B”),表达他们对两台笔记本电脑的偏好,并将分数进行反向编码,分数越高则表明被试越偏好情感属性突出的选项,而分数越低则表明被试对认知属性突出的选项有更强的偏好。

最后,为了能更清晰地洞察消费者的决策过程,借鉴以往研究,[50]被试被要求通过一个7 分量表(1=“非常没必要”,7=“非常有必要”)来表明他们决策合理性解释需要(Need for Justification)的大小程度——“你在决策过程中多大程度上认为需要将你的决策合理性解释给其他人”,随后对题项进行反向编码,分数越高则表明被试的解释性需要越低,而分数越低则表明被试的解释性需要越高。

(2)实验结果

笔记本电脑的偏好。依据前人的研究,[73]首先计算被试的权力感水平,得分越高表明被试的权力感水平越高,反之则越低。以被试的权力感水平为自变量进行线性回归分析后发现,高权力感(vs.低权力感)个体对情感属性突出选项有更强的偏好(β=1.983,p<0.001),结果与实验1 相同。

中介检验。为了进一步厘清权力感对决策方式及产品选择的影响机制,本文进行了中介检验:首先,正如前文所言,高权力感的被试相对于低权力感的被试对情感属性突出的选项有更强的偏好(β=1.983,p<0.001);其次,通过以个体的长期权力感为自变量,以解释性需要为因变量的线性回归结果表明,相对于低权力感个体,高权力感个体解释性需要较低(β=1.412,p<0.001);此外,当个体解释性需要较低时会更偏好选择情感属性突出产品(β=1.439,p<0.001)。最后,我们将个体的长期权力感、解释性需要及对产品的偏好共同放到模型中进行回归分析,结果表明:个体的长期权力感对产品偏好的影响弱显著(β=-0.626,p=0.03<0.05),而个体的决策合理性解释需要则对产品偏好的影响显著(β=1.848,p<0.001)。之后采用Hayes的Bootstrapping方法验证中介效应。[74]合理性解释需要(Need For Justification)所在的置信区间显著地偏离0(95%CI=0.37-0.64),表明其中介效应显著。(见图4)

图4 解释性需要的中介效应分析(实验2)

实验2 检验了决策合理性解释需要在权力感对消费者决策方式影响中的中介作用,支持了假设2,且进一步验证了实验1a、1b 和1c 的结论。如假设推导中所述,权力感对决策模式偏好影响的一个原因是决策焦点不同。高权力感者认为为自己做决策是个人的事情,在做决策时更加聚焦自我;相反,低权力感者即使在为自己做决策时也会倾向于把他人的感受纳入决策考虑之中。所以,本研究预期权力感对决策偏好的影响会受到决策焦点的调节。为此,本文设计了实验3,以检验决策聚焦这一调节效应的存在,进一步厘清权力感对消费者决策方式影响的机制。

5.实验3:决策聚焦(为自己/为他人)的调节效应

实验3 的主要目的是检验权力感对消费者决策模式选择影响的边界条件,即决策焦点(自己/他人)。在一定程度上,当为他人做决策时,个人的情感感受相关性会减弱。[63]本研究认为:与为自己做决策相比,高权力感者在为他人做决策时较少依赖他们的情感感受,倾向依赖理性线索去选择认知属性突出的产品。相反,低权力感即使在为自己做决策时也会考虑他人的想法,因而,在决策聚焦自己或他人时,决策方式及产品选择差异不显著。

(1)实验流程

98 位某大学在校学生参加了本次实验。实验奖励为钥匙扣。将被试随机分到两种不同的决策聚焦情境(为自己vs.为他人)中的任意一组。长期权力感使用Anderson等开发的权力感量表进行测量。[73]

实验流程与实验2 相似,只做出了一处重要改动:在为自己做决策的条件下,要求被试想象他们寻找一台笔记本电脑并发现了两款价格相同的笔记本电脑。在为他人做决策的条件下,要求被试想象“他们的朋友在寻找一台笔记本电脑并发现了两款价格相同的笔记本电脑”,被试被告知他们的朋友要在两台笔记本电脑间进行选择并需要他们的意见,然后将与实验2 相同的两款笔记本电脑图片呈现在被试面前。以产品偏好为因变量来测试,被试需要在一张7 分量表(1=“非常偏爱笔记本电脑A”,7=“非常偏爱笔记本电脑B”)上表明他们自己会选择哪一台电脑(为自己决策),或他们会向朋友推荐哪一款电脑(为他人决策)。与实验2 相同,进行反向编码后得分越高表明被试对情感属性突出的选项有越强的偏好,得分越低则表明被试对认知属性突出的选项有越强的偏好。

(2)实验结果

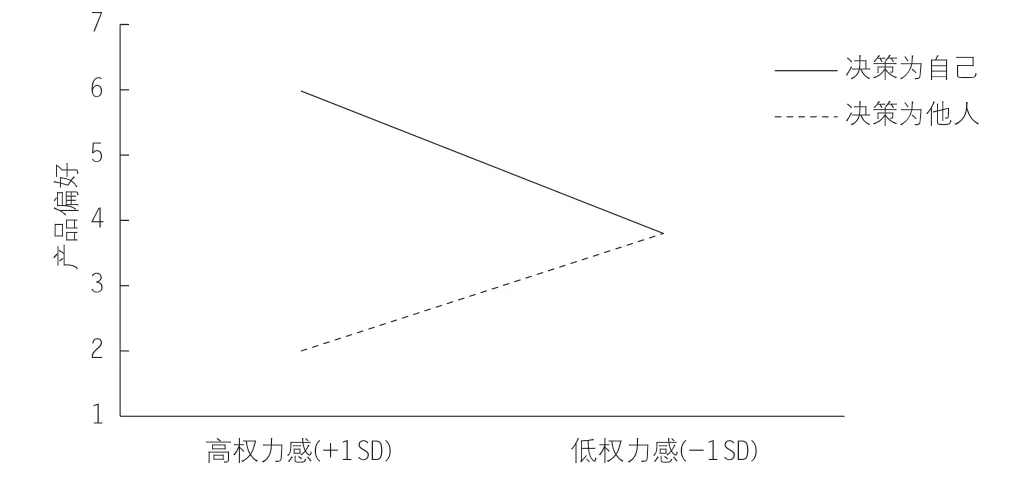

笔记本电脑偏好。首先依据实验2 计算个体的权力感。得分越高则表明个体长期权力感越高。为了验证本文假设,将个体的长期权力感、决策聚焦(1=为自己决策,-1=为他人决策)及两者的交互项作为自变量,对笔记本电脑的偏好作为因变量进行回归分析。结果表明决策聚焦对笔记本电脑偏好的影响显著:被试在为自己做决策时对情感属性突出选项的喜好(β=1.02,t(98)=9.22,p<0.001)显著高于为他人决策的情况。这一检验结果也与前人的研究相同,[73]而权力感的影响则不显著(t<1)。

调节效应分析。回归结果还显示:个体的长期权力感与决策聚焦的交互项对笔记本电脑偏好的影响显著(β=0.97,t(98)=8.27,p<0.001),这进一步验证了研究假设。由于权力感是连续变量,决策聚焦为分类变量,因此本文参照Spiller等的建议使用Spotlight 的方法进行数据分析,[75]以长期权力感数值减去均值±1SD来定义高权力感组与低权力感组。与假设一致,高权力感个体在为自己决策时对情感属性突出的产品的偏好显著高于为他人决策的情况(β=1.20,t(98)=12.48,p<0.001),然而对于低权力感个体来说,为自己决策或为他人决策时的产品偏好无显著差异(β=0.05,t<1,p=0.764>0.5)。

图5 决策聚焦(为自己/为他人)的调节效应(实验3)

实验3 的分析结果支持了假设3,即决策聚焦(为自己/为他人)调节了权力感对消费者决策方式的影响,相较于为自己做决策,在为他人做决策时,高权力感者会倾向依赖认知线索进行决策,而决策聚焦对低权力感者决策方式的调节效应不存在。

三、结论与讨论

1.研究结论

本文采用实验法检验了权力感对消费者决策模式偏好的影响。通过操纵不同类型的权力感(实验2 和实验3 中的长期权力感,实验1a、实验1b 和实验1c 中的情境权力感),验证了高权力感的个体更倾向于依赖情感线索进行决策,而低权力感个体更倾向于依赖认知线索进行决策,同时验证了这一影响是由决策的合理性解释性需要(实验2)所导致的,决策聚焦会调节权力感对决策模式选择的影响(实验3)。

2.理论贡献

第一,从决策模式差异视角拓展了权力能动—公共导向模型对个体影响的范围和路径,验证了权力感对消费者决策模式的影响,丰富了权力状态对消费行为影响的研究文献。以往研究大多从维持权力感、重建权力感和重拾生活意义等角度探讨权力感对消费者购买决策的影响,[14,20,22]而本文将权力的能动—公共导向延伸到了决策模式领域,首次证实了权力感状态是消费者依赖感性或理性决策的前因,并由此表现出对情感属性突出或认知属性突出产品的相对偏好。这为权力感对消费行为影响机制的探讨提供了新的视角。

第二,拓展了以往有关感性和理性决策影响因素的研究结论。对个体决策方式的探讨一直是心理学和消费者行为学关注的热点,以往研究指出信息来源数量、[5]消费目标、[6]自我建构、[8]内隐理性主义、[2]文化导向[7]等会影响消费者对不同决策模式的选择,而本文研究发现了影响决策模式选择的一个新变量,即权力感。权力及权力感不论在何种文化背景下都普遍存在,并对人们的生活和行为有着深远的影响,正如英国著名哲学家罗素所说:社会科学的基本概念是“权力”,就像“能量”是物理学的基本概念一样。[76]此外,前人的研究认为:与为他人决策相比,消费者为自己决策会更依赖情感。[63,64]本文扩展了现有的研究结论,即消费者为自己决策(vs.为他人决策)时是否更倾向于依赖情感线索是由决策时的权力感不同所导致的,高权力感个体为自己决策(vs.为他人决策)时会更依赖情感线索进行决策,而低权力感个体不论为谁决策都较少的会依赖情感线索进行决策。

第三,发现了权力感影响消费者决策模式选择的一个解释变量,即决策的合理性解释需要(Need for Justification)。研究结论证实:低权力感者因为具有更高的合理性解释需要而在决策时比高权力感者表现更加理性,从而倾向选择认知属性突出的产品。这是因为,依据权力的能动—公共导向模型,[11]高权力感个体较少依赖他人,在实现自我目标和兴趣时较少受到约束,容易产生能动倾向,在决策时较少考虑他人的评价;而低权力感个体往往需要依赖他人来获取有价值资源,他们更可能与他人合作来实现自己的目标并满足自己的需求,这也就导致他们倾向于产生公共取向,更多注重与他人之间的关系,在做决定时更多考虑他人感受及获得他人认可,所以他们在决策时的合理性解释需求更高,从而导致他们更偏好依赖认知线索进行决策。

3.管理启示

研究结论为营销实践者提供了一些启示。首先,依据消费者的权力感状态来设计不同的产品广告诉求。在广告实践中,营销者常常引导消费者采用基于理性或基于感性的模式进行决策以实现最佳的营销效果,要么“以情动人”,要么“以理服人”。根据本研究的结果,这两种类型广告的有效性会因为受众的权力感状态而有所不同,突出情感诉求的广告对高权力感的消费者更有效,相反,突出认知诉求的广告对低权力感的消费者更有效。如在献血广告中,对于高权力感者可以采取情感型诉求,强调献血是“给予生命的礼物”,对于低权力感者则采取认知型诉求,强调“挽救生命的数量”;又如回收塑料瓶制成地毯的广告中,对高权力感者可展示“父母和孩子光脚站在纯白地毯上”的温情图片,对于低权力感者则陈述用多少个回收塑料瓶能制成一张地毯的事实。

其次,可以依据产品不同优势属性,来有针对性地启动消费者权力感状态。这是因为消费者权力感状态不仅可以借助大数据,依据职位、收入、会员身份等社会经济地位信息进行识别,也可以运用环境气味、背景音乐和概念隐喻等多种手段进行启动和操控,这就为针对不同权力感消费者设计营销策略提供了可能。根据研究结论,对于情感属性突出(认知属性突出)的产品可以通过启动消费者的高权力感(vs.低权力感)来实现营销绩效的提升,如在情感属性突出产品(vs.认知属性突出产品)广告中,可以通过播放重贝斯(vs.轻贝斯)背景音乐唤起消费者的高(vs.低)权力感。[12]此外,以往研究认为,相对于评估实用/工具目标带来的潜在满足感,情感在评估享乐/体验目标带来的潜在满足感时更具说服力,[6,77]因此,在推荐享乐/体验属性突出产品时,也可以启动消费者的高权力状态,以实现提升营销绩效的目的。

最后,在送礼和代购的消费场景下,研究结论也有一定的启示作用。由于送礼和代购均是为他人进行购买决策的过程,不论是对高权力状态还是低权力状态的消费者,在进行产品推荐时,都应该注意突出产品的认知属性。