基于“启发式”教学的生动课堂

2021-10-20王芳

王芳

摘 要:新课程以落实立德树人为目标,课堂教学需以提高核心素养、形成能力为核心。创新课堂模式,以关注品格养成和关键能力的形成。笔者认为唯有师生互动,生生互动,学习方能深入,能力方能形成。

关键词:启发式;师生互动;中小衔接 ;易拉罐

1 引言

古希腊苏格拉底一贯自称无知,但却能帮助别人产生知识。关于寻求普遍知识的方法是通过双方的交谈,在问答过程中,不断揭示对方言语中矛盾之处;从而从个别的感性认识,逐步上升到普遍的理性认识、定义、知识。中国最早提出启发式教育的教育家孔子也曾说过“不愤不启,不悱不发”。因此提问、质疑是课堂的助推器,是学生学习知识、构建知识的索引。

上世纪八十年代,徐克教授就提出了教育是系统的工程,要考虑到知识学习的连续性和衔接性。2011版《义务教育物理课程标准》课程内容标准的“物质”主题中也明确指出:学习这些内容能让学生在小学科学课程的基础上进一步认识物质世界。有研究表明小学科学中的物质世界部分和初中物理课程标准中“内容标准”基本一致。学好小学科学,相当于给初中理化生打下了良好的基础,为初中的学习储备了更丰富的“前概念”知识,有利于初中生更好的完成学习任务。笔者是一名初中物理教师,钟爱“启发式教学”模式。

综上考虑笔者以小学四年级学生为背景设计了一节基于中小学物理知识衔接的教学,借用苏格拉底式教学方式的“启发式”教学的高效性。

四年级学生在科学课上已经学习了关于“硬度、导电性、导热性、磁铁、电路”等简单的物理知识。但“物理”对小学生来说是非常陌生的,甚至没有听说过。那么为了更好的贯彻知识的连续性和教育的系统性。我从大家所熟悉的“易拉罐”入手,展开教学。

2 教学实录

2.1 基于生活经验创设问题,集思广益,完善知识梳理;

首先、我在黑板上画出易拉罐,让同学们结合所学科学知识说出“你对它了解多少?”学生纷纷发言,提及到有价值的知识的时候,我会适时追问、让孩子口中的“知识”更专业。例如:

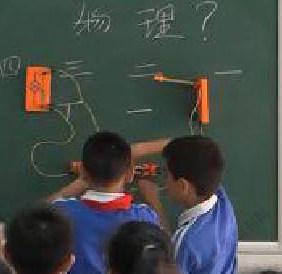

生:在学生提到“易拉罐材质很软、一推它就动一捏它容易瘪”时,我马上肯定他科学知识很扎实且生活中很细心,并鼓励他说“你知道么?你的这句话里蕴含了两个物理知识呢!”此话一出,顿时引起全班同学的好奇心。发挥了教师语言“启发性”与“过渡性”的最佳效果。接下来我便开始对“金属铝”展开简单介绍,及“力可以使物体发生形变”及“力可以改变物体的运动状态”的讲解。在我的深入讲解下有同学马上想到“易拉罐是铝制的,铝是金属,那么它可以导电”,我非常欣喜地望着他,继续问道“易拉罐可以导电,你是否有办法现场演示给大家看呢?”这个孩子不假思索的回答需要用到“电路检测器”。我清楚这是小学科学的概念,于是假装不懂的追问“何为电路检测器”?该生顿时兴奋起来,声音也大了很多,大声告诉我它是由电池和灯泡及导线组成的。我顺势把提前准备好的实验器材依次放在黑板上,全班同学都惊叹于眼前大气的演示仪器,跃跃欲试的想上来摆弄一翻。这样的机会太难得了!当我邀请同学上台完成实验展示的时候,全班同学都高举小手。课堂氛围异常活躍!

课堂的进展完全按照我设想的方式进展着。这时另外一个过渡开始了:

生1:铝的密度比水小。

师:你给了我一个惊喜,你竟然说出了“密度”这个物理量。可是它真的比水小么?

生1:把它放水里,它是漂在水面的。

师:按照学生1的设计,把易拉罐放水水槽中。显而易见,现象与学生的设想一直。

“大家有不同意见么?”

生2:不对!把易拉罐压瘪了,就会沉入水下。

师照做了,结果压瘪的易拉罐仍然漂在水面。全体学生安静了......他们陷入沉思,现象违背了经验。

师:老师剪下一片易拉罐,放水水槽,你们猜想它会漂在水面么?实验现象:铝片沉底了。

生3:漂在水面的易拉罐是空的,所以漂着。

师:那么压瘪的易拉罐为什么也漂在水面呢?

生4:压瘪的易拉罐其实没有那么瘪,里面还是空的。

师:反复摆弄压瘪的易拉罐,让它在水中游泳,接着放手,它沉底了。

生5:压瘪的易拉罐压坏了,有水流进去了。

经验的冲突,思维的碰撞,在小学四年级的孩子们的你一言我一语中问题逐渐明朗起来。

师:你们的思考非常有价值,集体的力量是巨大的,现在四人小组展开讨论,这几个现象告诉我们什么物理知识呢?3分钟后前面发言的几个孩子纷纷再次举手。我请提到“密度”概念的小男孩回答,他的总结让我惊叹“铝的密度比水大,因为剪下了的部分是纯铝的;易拉罐和压瘪的易拉罐因为里面有空气才漂浮在水面上的”。

师:你知道轮船么?钢铁制成。猜猜它的原理是是么?

生:里面是空的!

密度、浮力的知识在无形中走入学生的头脑中,为今后的学习做好铺贴。

2.2 微课教学拓展学生思路、培养学生动手能力。

2.2.2 微课视频播放“大气压压瘪易拉罐”

师:这神奇的力量是什么?

生:热胀冷缩。

师:空易拉罐放入冰箱中,它会变瘪么?

生:大气压。

师:你知道大气压的哪些知识?

生:......

师播放“神奇的大气压”视频资料,学生鸦雀无声的观看。伴随他们表情和身体姿势的变化。我看到了孩子们对未知的好奇与对知识的渴望。

2.2.2 微课视频播放“易拉罐回力车”

关于易拉罐的小实验太多了,最后十分钟,笔者加入了操作性环节。体现“动手动脑学物理”的特点。在播放“易拉罐回力车”的制作过程同时,要求学生认真观察。为了符合四年级孩子的学习特点,在观看完视频后我又带领他们复述了一遍制作步骤。最后师生一起动手完成小制作。此环节不仅能让学生亲身体验科学实验的乐趣,更能充分锻炼学生挑战困难、不畏失败的意志品质。体验成功的乐趣——观察“回力车”的运动情况,激发新的思考——它动力的获得方式及反向运动的原因是什么?开启新的科学之旅。

3 教学反思

本节课内容纵跨小学科学及初中物理知识,体现知识的系统性和关联性。教学活动以学生为中心,立足思维习惯的养成,顺势引导学生行为。寓教于乐,让学生在玩中学,做中学。重点是以苏格拉底式的追问,激发了学生学习兴趣,推动教学进展,帮助学生自主构建知识,学会解决问题的思维及实验能力。研究对象及实验材料都源于生活,取材方便,操作简单,感受无处不在的物理知识。整节课的设计思路不仅重视科学知识的传授和技能的训练,更注重了对学生学习兴趣、探究能力和创新意识以及科学态度、科学精神方面的培养。符合新课改下的“提高核心素养、形成能力为核心能力”的课堂模式。

参考文献:

[1]专著:金炳华 《哲学大辞典》 上海辞书出版社2001年

[2]《义务教育物理课程标准》(2011版)