经皮穿刺治疗颈椎病临床研究*

2021-10-20白慧崔丽娜武秀杰韩旭朱慧敏李玲牛玲玲蔡芬芬

白慧,崔丽娜,武秀杰,韩旭,朱慧敏,李玲,牛玲玲,蔡芬芬

安阳市第二人民医院,河南安阳 455000

颈椎病是指颈椎间盘退行性改变及其继发的相邻结构病理改变累及周围组织结构(神经、血管等),并出现与影像学改变相应的临床表现的疾病[1],多由于患者颈椎长期劳损,或椎间盘突出、骨质增生,其颈椎椎管内神经根、脊髓或椎动脉受压,交感神经受到刺激而诱发。颈椎病患者一般会出现颈背疼痛、四肢无力僵硬、恶心、头晕等症状,严重者表现出肢体功能障碍、心跳过速,甚至危及生命[2]。现如今快节奏生活方式的转变,不仅使颈椎病的发病率迅速升高,也使其呈现低龄化发展的态势[3]。中医常用的治疗方法有中药内服或外用、针灸、牵引疗法等,起效慢,治疗时间长[4]。西医常用疗法有物理疗法和药物疗法等非手术疗法,也有颈椎临床手术等疗法,但手术疗法风险较大,非手术疗法存在一定的不良反应[5],因此,临床中急切需要寻找治疗颈椎病的新型疗法。经皮穿刺是在中医理论的指导下,结合西医理论而形成的新型中西医结合的微创疗法,能够对病变经络产生直接作用的新疗法,在临床中取得了较好疗效,且治疗时间短,症状缓解快,疗效持续时间长。因此,对经皮穿刺治疗颈椎病开展相关临床研究,以期能够为今后临床治疗提供帮助,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018年6月至2019年10月安阳市第二人民医院治疗的颈椎病患者172例,随机分为观察组和对照组,每组86例。观察组男34例,女52例;年龄37~75(57.70±9.08)岁;混合型21例,脊髓型8例,神经根型33例,椎动脉型24例;病史1~6(2.60±2.93)年。对照组男39例,女47例;年龄37~74(56.64±9.13)岁;混合型28例,脊髓型6例,神经根型25例,椎动脉型27例;病史1~5(2.52±2.76)年。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 样本量估算根据两样本率比较的样本量估算公式:N=[π1(1-π1)+π2(1-π2)][(μα+μβ)/(π1-π2)]2,α为Ⅰ类错误的概率,取0.1,β为Ⅱ类错误的概率,取0.1,μ为他们分别对应的数值,π1和π2分别为两组的预期有效率,查阅相关文献并结合临床实际确定最终病例数。两组患者均无脱落病例。

1.3 诊断标准

1.3.1 西医诊断标准 参照《颈椎病的分型、诊断及非手术治疗专家共识》(2018版)[1]关于颈椎病的诊断标准。①具有颈椎病的临床表现:颈部、肩部及枕部疼痛,头颈部活动因疼痛而受限制;颈肌紧张,有压痛点,头颅活动受限。②影像学检查显示:颈椎椎间盘或椎间关节有退行性改变。③存在相应的影像学依据:动力摄片后显示,椎间关节不稳与松动,由于肌痉挛头偏歪,侧位X线片出现椎体后缘部分重影,小关节也呈部分重影,有骨质增生或韧带钙化,斜位摄片可见椎间孔变小。

1.3.2 中医诊断标准 符合《中医病证诊断疗效标准》[6]中关于颈椎病的诊断标准。

1.4 病例纳入标准①符合中医、西医学颈椎病诊断标准;②主诉为颈痛,且病程≥1个月,每个月发作频率≥1次;③年龄18~75岁;④入院时VAS评分>3分;⑤意识清醒,能够完成各项量表检测;⑥理解并签署知情同意书。

1.5 病例排除标准①颈椎先天性畸形或急性外伤性椎间盘突出患者;②合并心脑血管、肝、肾和造血系统等疾病的患者;③妊娠或哺乳期患者;④精神疾病患者;⑤年龄小于18岁或超过75岁者;⑥近3个月内经过针灸、药物、手术治疗的患者。

1.6 治疗方法观察组采用经皮穿刺治疗。选穴[7]:足太阳膀胱经第一侧线(大杼、风门、肺俞、厥阴俞)及第二侧线(附分、魄户、膏肓)为主,配合足少阳胆经(风池、肩井)、手太阳小肠经(天宗、肩中俞、肩外俞、秉风、臑俞)。针具选择:一次性使用9#穿刺针(苏州市吴中区东方针灸器械厂)。定位:患者采取俯卧位,使用CT(德国西门子公司,层距3 mm,层厚3 mm,重建0.5 mm)检查病变颈椎间隙,依据CT扫描图像确定穿刺的进针层面、体表穿刺点,确定进针角度和深度。操作:以碘伏常规消毒并铺设无菌洞巾,使用体积分数2%利多卡因对穿刺部位进行局部麻醉。按照中医经络走向结合筋膜链理论,将穿刺针从腧穴刺入,直达骨面进行松解,同时对相应的肌肉附着点进行松解。将相关腧穴进行逐一松解,先左后右。具体方法为:以上内下外方向与中轴线下段呈30°角,针和皮肤成45°角快速刺入,进针约2~3 cm,刺穿浅深筋膜及肌组织,然后纵形疏通,横向剥离,针下有松动感后出针。穿刺结束压迫止血3 min,并以无菌敷料进行贴敷。嘱患者保持创口的干燥与清洁,预防感染。单次治疗为1个疗程,共治疗1个疗程。

对照组采用传统针刺治疗,选穴同观察组。针具选择:0.30 mm×40 mm的一次性无菌针灸针(苏州市吴中区东方针灸器械厂)。定位:患者取俯卧位,常规取穴。操作:用体积分数75%酒精对穴位进行常规消毒后,选用一次性的0.30 mm×40 mm无菌针灸针,直刺后行小幅度提插捻转,平补平泻,得气后,每10 min行针1次,留针30 min。日1次,连续治疗10 d为1个疗程,共治疗1个疗程。

1.7 观察指标Northwick Park颈痛量表(northwick park neck pain questionnaire,NPQ)[8]:所有患者在治疗前(T1)、治疗结束时(T2)、治疗后1个月(T3)、治疗后6个月(T4)完成量表测试。共有9题,每题0~4分,患者根据自己的感觉程度选择相应分数,最后计算分数。如果回答9题,则总分为0~36分,回答8题,则总分为0~32分,分值越高则表明患者的颈痛越重。

视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)[9]:所有患者在治疗前(T1)、治疗结束时(T2)、治疗后1个月(T3)、治疗后6个月(T4)完成量表测试。0分:无痛;3分以下:有轻微的疼痛,患者能忍受;4~6分:患者疼痛并影响睡眠,尚能忍受;7~10分:患者有较强烈的疼痛,疼痛难忍;10分:剧痛。

SF-36生活质量量表(the MOSitem short from health survey,SF-36)评分[10]:所有患者在治疗前(T1)、治疗结束时(T2)、治疗后1个月(T3)、治疗后6个月(T4)完成量表测试。该量表包括8个方面内容:生理功能(PF)、生理职能(RP)、躯体疼痛(BP)、总体健康(GH)、精力(VT)、社会功能(SF)、情感职能(RE)、精神健康(MH),每个成分按SF-36生活质量量表维度计算公式计分,最后将每项的分数均转换为0~100分。各个条目得分相加得实际得分,按照[(实际得分-可能出现的最低分)/(可能出现的最高分-可能出现的最低分)]×100得换算得分。

临床治愈患者症状消失时间:分别记录患者颈肩臂痛、手指麻木、活动受限、头晕、压痛消失时间。

1.8 疗效判定标准治愈:临床症状、体征均消失,功能恢复正常,能参加正常劳动和工作;显效:临床症状消失,但仍有部分体征、功能无改善;有效:临床症状、体征消失,功能无明显受限;无效:临床症状、体征无消失,功能无改善[8]。

1.9 统计学方法采用SPSS 24.0统计学软件进行处理,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料用率(%)表示,采用χ2检验;非正态分布采用秩和检验,多次测量采用重复测量方差分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

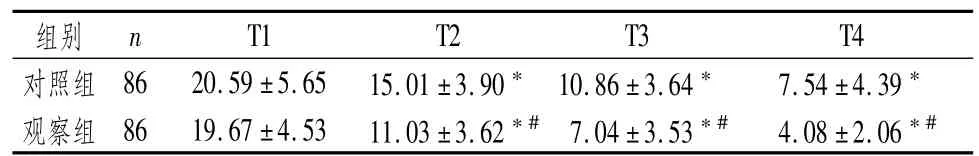

2.1 两组颈椎病患者治疗前后NPQ量表评分比较 具体结果见表1。

表1 两组颈椎病患者治疗前后NPQ量表评分比较(±s,分)

表1 两组颈椎病患者治疗前后NPQ量表评分比较(±s,分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

组别 n T1 T2 T3 T4对照组86 20.59±5.65 15.01±3.90*10.86±3.64* 7.54±4.39*观察组86 19.67±4.53 11.03±3.62*#7.04±3.53*# 4.08±2.06*#

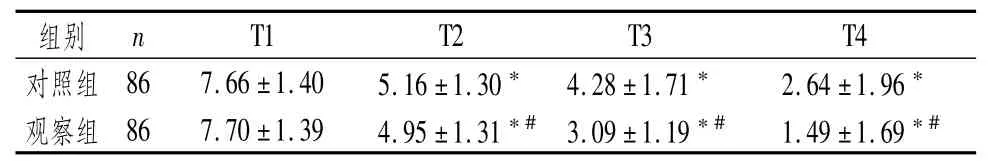

2.2 两组颈椎病患者治疗前后VAS评分比较具体结果见表2。

表2 两组颈椎病患者治疗前后VAS评分比较(±s,分)

表2 两组颈椎病患者治疗前后VAS评分比较(±s,分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

组别 n T1 T2 T3 T4对照组86 7.66±1.40 5.16±1.30* 4.28±1.71* 2.64±1.96*观察组86 7.70±1.39 4.95±1.31*#3.09±1.19*# 1.49±1.69*#

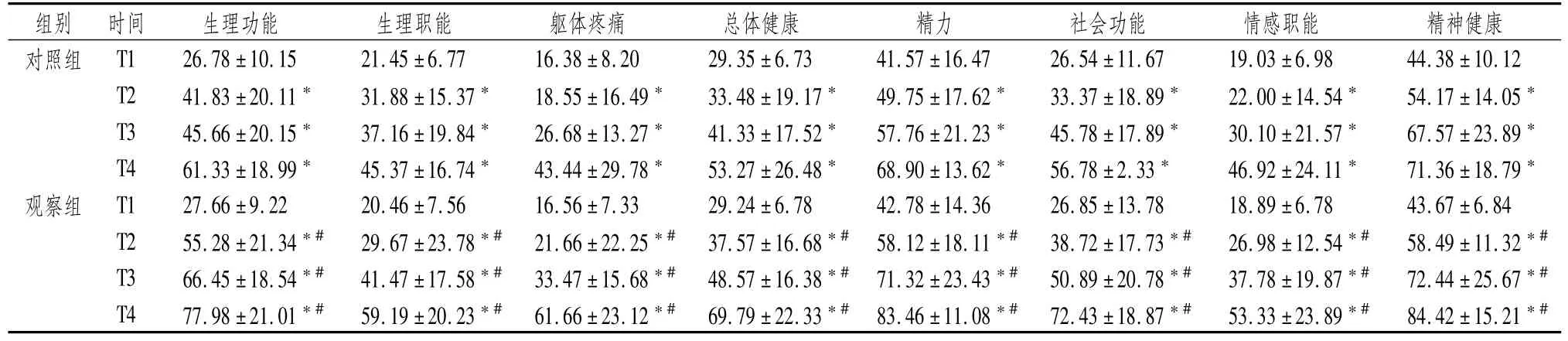

2.3 两组颈椎病患者治疗前后SF-36量表评分比较具体结果见表3。

表3 两组颈椎病患者治疗前后SF-36量表评分比较(±s,分)

表3 两组颈椎病患者治疗前后SF-36量表评分比较(±s,分)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

组别 时间 生理功能 生理职能 躯体疼痛 总体健康 精力 社会功能 情感职能 精神健康对照组 T1 26.78±10.15 21.45±6.77 16.38±8.20 29.35±6.73 41.57±16.47 26.54±11.67 19.03±6.98 44.38±10.12 T2 41.83±20.11* 31.88±15.37* 18.55±16.49* 33.48±19.17* 49.75±17.62* 33.37±18.89* 22.00±14.54* 54.17±14.05*T3 45.66±20.15* 37.16±19.84* 26.68±13.27* 41.33±17.52* 57.76±21.23* 45.78±17.89* 30.10±21.57* 67.57±23.89*T4 61.33±18.99* 45.37±16.74* 43.44±29.78* 53.27±26.48* 68.90±13.62* 56.78±2.33* 46.92±24.11* 71.36±18.79*观察组 T1 27.66±9.22 20.46±7.56 16.56±7.33 29.24±6.78 42.78±14.36 26.85±13.78 18.89±6.78 43.67±6.84 T2 55.28±21.34*#29.67±23.78*#21.66±22.25*#37.57±16.68*#58.12±18.11*#38.72±17.73*#26.98±12.54*#58.49±11.32*#T3 66.45±18.54*#41.47±17.58*#33.47±15.68*#48.57±16.38*#71.32±23.43*#50.89±20.78*#37.78±19.87*#72.44±25.67*#T4 77.98±21.01*#59.19±20.23*#61.66±23.12*#69.79±22.33*#83.46±11.08*#72.43±18.87*#53.33±23.89*#84.42±15.21*#

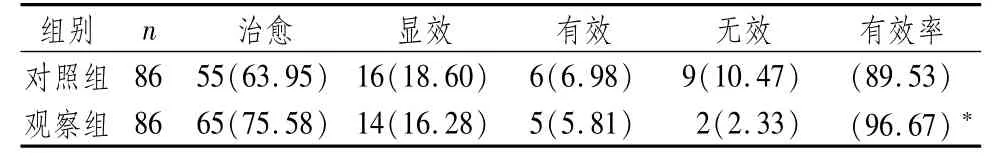

2.4 两组颈椎病患者临床疗效比较具体结果见表4。

表4 两组颈椎病患者临床疗效比较 例(%)

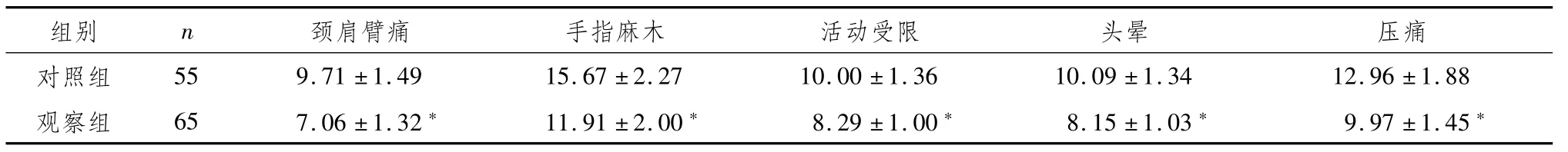

2.5 两组治愈的颈椎病患者症状体征消失时间比较具体结果见表5。

表5 两组治愈的颈椎病患者症状体征消失时间比较(±s,d)

表5 两组治愈的颈椎病患者症状体征消失时间比较(±s,d)

注:与对照组比较,*P<0.05

组别 n 颈肩臂痛 手指麻木 活动受限 头晕 压痛对照组 55 9.71±1.49 15.67±2.27 10.00±1.36 10.09±1.34 12.96±1.88观察组 65 7.06±1.32* 11.91±2.00* 8.29±1.00* 8.15±1.03* 9.97±1.45*

3 讨论

颈椎病是临床常见病、多发病,主要因颈椎间盘及其继发椎间盘退变造成其周围神经根、脊髓、椎动脉、交感神经等重要组织受到损伤,进而表现出相应的临床症状[11]。有专家认为,经络通道组织是造成颈椎病的重要因素[12]。若颈椎关节腔内外组织液间的压力梯度降低,会对组织液的正常循环通道产生阻碍,减少流量,甚至出现组织间隙中停滞大量组织液,阻碍经络运行,进而导致其运行停止[13]。此时关节内的滑液无法渗透到关节外,会出现关节囊肿胀,因此,动脉端渗出的氧气、血清素等无法进入组织内,只能被小静脉段吸收回流,有毒代谢物瘀积在体内,颈椎周围软组织无法得到充分的营养,继而出现各种血管、神经、软组织症状[14],属于中医经络通道阻滞的表现。

颈椎病根据临床表现,多属于中医学“痹证”“眩晕”“项强”等范畴,经络学说认为,该病与足太阳膀胱经、手太阳小肠经及足少阳胆经有密切联系[15-19],其发病与以上经络的阻滞密切相关。经筋理论是中医经络系统的重要组成部分,主要是指附属于十二经脉的筋肉连属系统。经络上的腧穴可以反映脏腑疾病,是人体脏腑之气输注散发于体表的部位。刺激相关经络的经筋及腧穴,可达到治疗疾病的目的。中医筋骨理论认为,颈椎病为筋伤导致骨病,初为筋伤,逐渐伴有骨病,筋不柔则骨不正,产生恶性循环。《灵枢·经脉》云:“膀胱足太阳之脉,起于目内眦……其直者,从巅入络脑,还出别下项”[20],其循行部位与颈椎病的疼痛部位具有高度一致性。足太阳膀胱经在项背部的不通或者不荣,必定会引起此处疼痛而发病。足太阳膀胱经“太阳主筋”“阳气者,精则养神,柔则养筋”,其为巨阳,阳气最盛[21],对颈椎病的预后具有较大的影响,通过对膀胱经第一侧线及第二侧线进行松解能对颈椎病发挥疗效。足少阳胆经“下耳后循颈行手少阳之前,至肩上”,风池穴定位在胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处,针刺风池穴能够扩张椎-基底动脉,增加脑部血流量,改善脑组织血氧供应,增强血管弹性,降低血液阻力[18]。手三阳经循行路线与颈神经相应阶段的分布存在以下相似性,刺激相关经脉上的腧穴可使细胞释放生物活性物质引起一系列反应,进而达到快速镇痛的效果[17]。多项研究表明,经筋学说与肌筋膜链的分布、循行高度相似,均注重疼痛阳性点,临床疗效相近,并能相互结合,加强疗效[22-25]。经络腧穴与激痛点在起源、位置分布、临床表现等方面存在高度的相关性[26-31]。经皮穿刺软组织经络疗法是在中医经络学说的经筋、腧穴理论以及西医软组织筋膜链与筋膜激痛点理论指导下,配合使用CT图像精准定位病变部位,优化了穿刺器械及穿刺方式所形成的新型中西医结合的微创治疗方法。本研究选用足太阳膀胱经穴位为主,配合足少阳胆经及手太阳小肠经穴位,结合中医辨证取穴,既能体现中医辨证,又能体现现代医学的理论研究,二者互相补充。

经皮穿刺软组织经络,类似于传统针刺中“短刺法”,《灵枢·官针》谓:“短刺者,刺骨痹,稍摇而深之,致针骨所,以上下摩骨也。”“短”即接近,主要用于治疗深部病证。要求进针时缓慢匀和,同时摇动针体而逐渐深入,最终使针尖在近骨面处能进行上下提插、摩骨。本疗法在CT引导下可确保穿刺的安全性与准确性,直达病所,在骨面及肌肉附着处进行刺激,能更好地消除背部组织粘连,缓解局部肌肉紧张,且在一定程度上纠正小关节紊乱,改善血管及神经受压情况,加速血液循环、促进周围软组织新陈代谢和修复,进而到达改善颈椎病症状,治疗颈椎病的目的。本研究结果表明,经皮穿刺治疗颈椎病,较传统针刺能够减轻患者疼痛,改善颈椎功能,提高患者生活质量,且其治疗时间短,起效快且作用持久。

综上,本研究为今后深入研究经皮穿刺软组织经络疗法的研究提供了一定的临床依据,但作为一种新型疗法,其研究也存在一定不足:患者年龄分布区间较大;颈椎病患者涵盖了各型颈椎病,分类较粗糙;采用的疼痛VAS评分及SF-36生活质量评分存在较大的主观性,难以做到绝对客观;本研究观察了经皮穿刺软组织经络疗法的临床疗效,对其具体机制未做深入探讨。今后可在此基础上进一步研究,以期为临床治疗颈病提供更好的方法。