从“虽质沿古意,而文变今情”探讨陈洪绶人物画的创新性艺术表现

2021-10-19朱秋霖栾良才

朱秋霖 栾良才

关键词:姚最;《续画品》;陈洪绶;变形人物画;创新

一、姚最《续画品》中的主要艺术思想

评家,其所著《续画品》(又名《续画品录》)一书,是对南朝谢赫的《古画品录》的补充与发展,是魏晋南北朝时期的主要画学论著之一,是中国绘画美学史上承前启后、继往开来的重要著作。他以南齐谢赫的《古画品录》为出发点,在谢赫品评绘画“六法”的基础上,发展出以“气韵生动”为首要审美标准的批评品评原则,提出了自己的见解,进一步发展和创新了“六法”的理论,并在《续画品》中提出“虽质沿古意,而文变今情”的艺术创作观点。姚最认为艺术的发展应是继承与革新的结合,“质”为艺术创作的内容,“文”则指艺术创作的形式,艺术创作的内容可以沿用传统古意,而艺术创作的形式则应该随着时代与环境的变化而变化,应具有与时俱进的创新性,应根据历史背景、画家个人经历等不同因素而加以变化,革故鼎新,创作出能与时代审美水平相适应的艺术作品。

谢姚之间的时代审美差异造成了审美标准的不同,从而推动了姚最《续画品》及其相关绘画理论、品评标准的问世,在之后的时代审美发展的过程中,“虽质沿古意,而文变今情”成为绘画品评的重要方向。陈洪绶是晚明时期代表画家,他的绘画创作,尤以人物画为代表,体现了艺术创作中形式创新的特点。

二、陈洪绶人物画革新的时代背景

陈洪绶,字章侯,号老莲,别号小净名,晚号老迟、悔迟,浙江绍兴人。明代著名书画家、诗人,其山水、花鸟、人物画皆佳。

明朝廷为了加强中央集权,在政治、思想、文化上实行专制统治,并采取八股取士的科举制度,极大程度地束缚了人民思想发展。明中后期时,君主贪图享乐,宦官佞臣当道,王朝腐败,新兴市民阶层逐渐壮大,市井文化得以发展。在物质需求得到满足后,人们的精神生活呈现空缺状态,文人们开始摆脱传统思想带来的束缚,追求个人意志的自由解放,人文主义思潮应运而生。

在晚明皇权式微的社会环境下,以陆九渊、王守仁为代表的主观唯心主义—“陆王心学”得以传播,认为“位天地,育万物,未有出于吾心之外者”,“吾心即宇宙” 。“ 心”不仅是万事万物的最高主宰,也是最普遍的伦理道德原则,肯定了人的主体作用,一定程度上加快了明末思想解放的进程。尔后,以王艮、颜钧、李贽等为代表的泰州学派开始关注下层群众的思想状态,认为“百姓日用即道”“人皆可为圣人”,以“阳明心学”为基,反对束缚人性的思想压迫,引领了明末的思想解放潮流,为晚明艺术革新奠定了思想基础。

三、陈洪绶对人物画的创新性变形及其绘画语言表达

明末画家陈洪绶是我国古代人物画变形式画法的先行者,他根据晚明时代背景、社会环境、审美特征、个人感情等因素,对笔下人物的造型加以“奇骇”式的变形,表达个人情感和意趣,跨时空应和了姚最《续画品》中“虽质沿古意,而文变今情”这一绘画品评标准。

陈洪绶少时天资卓绝,且祖上为官宦世家,可谓富贵顺遂。9岁时,其父突然离世,至此家道中落,尔后至亲相继离世,对陈洪绶打击极大,使他的内心陷入极度悲痛之中。后又逢甲申之变,家国倾覆,政权更替,彻底使陈洪绶放弃了入仕的想法,也使他往后一生都沉浸在对士大夫阶层仰慕崇拜,却无从跻身的愤恨之中,徘徊于现实与理想的差距之间。他一生波折,终身未仕,晚年归隐,以卖画为生。复杂的人生经历对陈洪绶的艺术创作产生了极大的影响,张庚曾在其作品《国朝画征录》中评价陈洪绶为“盖明三百年无此笔墨”的艺术家。

陈洪绶的艺术创作涉及多个领域,在国画、版画、书法方面均有所成,其中对后世影响最大的就是他极具特色的人物画。他所塑造的人物造型多有奇骇、怪诞之感,构图具有扁平化特点与装饰美感,是中国古代人物画在发展历程中的创新性艺术探索。其人物画创作的创新性艺术表现具体体现在以下三个方面:

(一)构图的平面化—以陈洪绶早期作品《屈子行吟图》为例

陈洪绶的早期人物画代表作品《屈子行吟图》,是其为《楚辞述注》所作的著名版画组图《九歌图》中的其中一幅。

此幅插图描绘了《楚辞》中,屈原被楚襄王放逐后,失意落寞,孤寂绝望,边行边吟,抒发衷肠的画面。主人公屈原的人物形象在该幅画面中的占比很小,与背景的大片留白形成强烈对比,突出了人物的心理状态及动势走向,烘托一种空旷寂静的氛围,更好地表现了插图的故事情节。陈洪绶运用了较为写实的创作手法处理了屈原满面愁苦、抑郁难疏的人物形象,线条清圆细劲,劲实流畅,具有一定的金石感。在背景的处理上更是独具匠心,忽略远景,大片留白,表达了屈原满腔热血求报国,却终遭冷落的愁苦心境。通过几组树石的摆放来协调人物和背景之间的构成关系,以不同树石的虚实变化来提示画面远近,又运用疏密对比的方法将属于背景的树石与人物区分开来,使画面虚中有实、实中有虚,呈现出一种寓情于形的、平面化的艺术特征,富有创新性,具有一定的装饰意味。

历史上有很多画家创作过关于“屈子行吟”的艺术作品,多将屈原处理成高大悲怆的伟岸形象,但像陈洪绶这样弱化人物气场,着重氛围烘托和画面结构处理的作品实属凤毛麟角。他以历史史实为创作依据,抒发对乱世民怨的忧郁情怀,表达了自己一腔爱国忧民的挚诚心意。这也正是陈洪绶根据所处的时代环境以及史实情节本身,加以个人理解,将传统典故进行主观处理后的创新艺术表现形式。

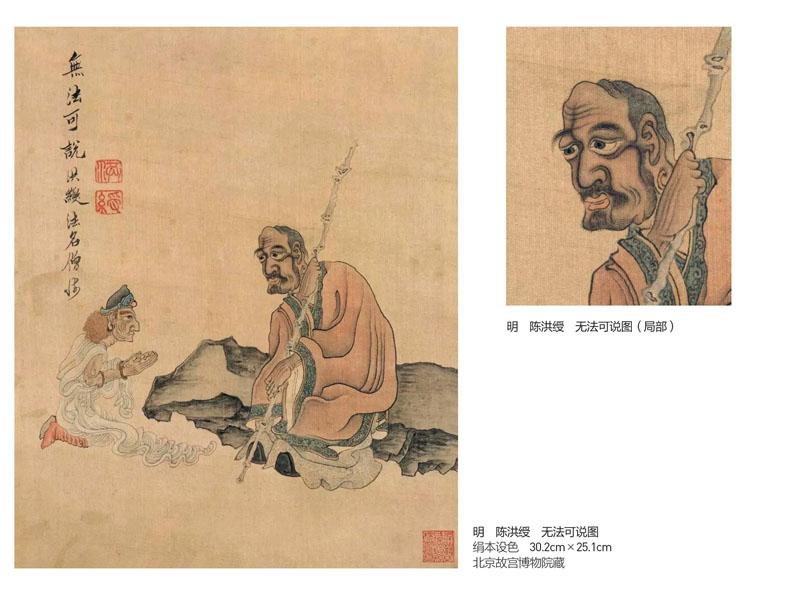

(二)人物的“奇骇”式变形—以陈洪绶中期作品《无法可说图》为例

在人物画创作题材的选择上,陈洪绶的选材内容非常广泛,既有历史人物、个人肖像,也有传奇小说插图、神话故事人物等。但无论是什么样人物题材,陈洪绶都会对其进行一定的个人主观变形,使他笔下的人物,造型“奇骇”,具有鲜明特征。

此幅《无法可说图》是陈洪绶人物画的中期代表作品,画面描绘了佛教传说中的罗汉,拄杖坐于大石上,对面跪拜一人,表现出正在听老佛讲法的状态,双手合十,面目怪异,衣饰长摆,异国风情扑面。该幅作品中的两个人物,头大而身窄,面部沟深壑陷,造型大胆怪异,人物拙朴“奇骇”,独具陈洪绶的个人创作特色。整体上,线条遒劲,形象夸张奇特,两位人物线条运用不同,一为粗壮、流畅而方折,一为细柔、圆劲而凝练。装饰趣味较浓,颜色淡雅,更显示出线条的精到,画面整体透出刚劲苍遒的气质。

虽然各个时期陈洪绶人物画中的造型各有不同,但一般都具有头大身短、面目奇骇、鼻头高大、脸长丰满,具有在夸张变形中蕴藏笨拙、在笨拙中彰显高雅古朴的特点,以“古拙美”和“装饰美”为主要特征,具有极强的艺术独创精神。

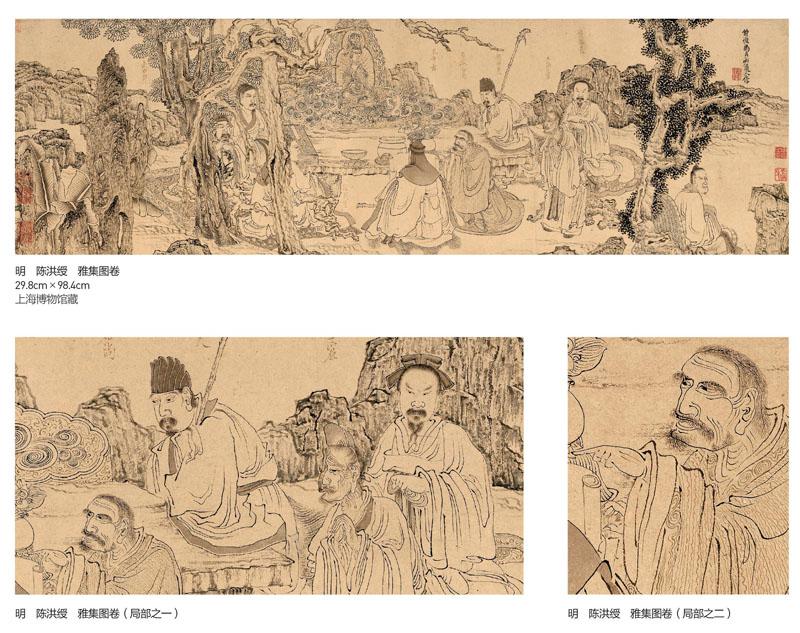

(三)线条装饰性的增强—以陈洪绶晚期作品《雅集图卷》为例

《雅集图卷》是陈洪绶人物画的晚期代表性作品,描绘的是当时的社会文艺名流聚首雅集(此集会在历史上是否真实存在仍具有争议)的情景,他们大多为陈洪绶所熟知,因此全图用较为写实之法创作,以米仲诏为中心,展现了特定环境中各个人物的典型特征。可以看出,人物形象都经过精心描绘,在形似的基础上,力求突出名士们的个人特点和气质风度,表达他们的思想情感状态和形容动势。这一形式,与陈洪绶笔下常见的躯干伟岸的形象殊有不同,人物形象的主观变形与现实情况达到了一个新的平衡点,是陈洪绶人物画艺术创作中的又一突破。

画中人物用白描勾勒,线条清圆细劲,流畅熨帖。陈洪绶吸取了赵孟以书入画的创作方法,熔铸变化,创造出自己独特的运笔方法,从而使他的线条即使是淡毫轻墨,也具有浓重的金石意味。在对景物的创作上也别具心裁,林木苍郁,湖石奇秀,用笔上远师王蒙,近法蓝瑛,行笔略显曲折,苍劲朴实,古雅淡远。此图中运用的线描种类繁多,人与物之间根据线条的不同得以区分开来,辅以景与人的疏密对比,形成情景交融、庄重淡泊的画面效果,是一幅集叙事性、装饰性、创新性于一体的传世名作。

线条是中国画画面结构的重要元素,在画面构成中占据重要的地位。陈洪绶师法多位前人先辈的用线技巧,并加以主观创新,对线的变化及平行统一进行了探索,注重画面中线条的疏密对比与节奏起伏,具有极强的创新性与装饰性艺术特征。

四、结论

陈洪绶的一生坎坷,家庭巨变和朝代更迭对其思想意识与艺术风格造成了极大影响,他将自己对人生的深刻认识转换为艺术语言,融情于画,大胆创新,是中国古代变形人物画的杰出代表。其作品极具魅力,大巧若拙,古朴雅致,以传统意象为本,结合时代特征,创新艺术语言,形成了其人物畫“奇骇”式艺术风格,切合姚最《续画品》中所述的“虽质沿古意,而文变今情”的艺术主张,是晚明人物画革新的先行者,并在一定程度上促进了后世的装饰性绘画发展。