红色表达与诗意表现

2021-10-19傅抱石

傅抱石先生创作的“毛泽东诗意画”已经成为时代经典,这是有口皆碑的史实。在这一系列主题创作中,以人民大会堂鸿篇巨制《江山如此多娇》为代表的“毛泽东诗意画”是几代中国人的历史记忆和时代情怀,成为民族精神与文化象征的符号与标志。红色主题的时代图式与传统笔墨语言的融汇形成了具有划时代意义的艺术风格,这种风格在傅抱石先生笔下得到了完美的诠释和实践,实现了审美境界与社会功用在艺术形式上的和谐统一,在新中国美术史上留下了璀璨夺目的篇章。国内学者对傅抱石“毛泽东诗意画”的史实考证和作品梳理已然取得丰硕成果,在此基础上,笔者发表一点对傅抱石此类主题创作的体会和理解,仅供各位方家指教。

有证可查,傅抱石是最早探索并创作“毛主席诗意画”的中国画家。1950年2月25日,傅抱石作毛泽东《清平乐·六盘山》词意图,开始了以毛泽东诗词为题材的中国画创作。此后,傅抱石以毛泽东的36首各类诗词为主题,创作了大量作品,风格特征与艺术语言逐渐成熟,日臻完美。其中以1959年与著名画家关山月合作完成,并有毛泽东亲笔题字的《江山如此多娇》最为知名。而其“诗意画”的渊源除了傅抱石对“史的癖嗜”,就是构写“诗意”。与撰写大量美术史论不同,傅抱石本人并不经常创作“诗”,而是“将诗的意境,移入画面”。诗意画传统上是文人画重要的创作题材之一,它在历史上并不鲜见:

这是自宋以来山水画家最得意的路线。诗与画原则上不过是表达形式的不同,除了某种程度的局限以外,其中是息息相通的。截取某诗的一联或一句做题目而后构想,在画家是摸着了倚傍,好似译外国文的书一样,多少可以刺激并管理自己一切容易涉入的习惯。同时,使若干名诗形象化,也是非常有兴味的工作。[1]326

正因如此,古代名画家、诗人的佳句常常成为傅抱石的画题,但诗句的选择也并不随意。傅抱石的画题往往具有爱国和民族意识,并且诗的意境阔大和深远,这些都是与他前文所述的人品、胸襟吻合的:

我比较喜欢画家的诗,特别是石涛,其次是龚半千。它们—尽管立场站在统治阶级,而由于时代、社会影响,民族热情是充满着的。

在傅抱石看来,诗与画尽管艺术表达形式不尽相同,但二者在抒怀寄意、情景交融、创造意境美的艺术特质上是相通的。“文人画”最大的特点就是超越对外物形状的单纯模仿而注重意境的营造,融情趣、思想于画面,侧重精神、心性的表达,这些特点都与诗相同:

我认为一幅画应该像一首诗,一阕歌,或一篇美的散文。因此,写一幅画就应该像作一首诗、唱一阕歌,或做一篇散文。王摩诘的“画中有诗”,已充分显示这无声诗的真相,而读倪云林、吴仲圭、八大、石涛的遗作,更不啻是山隈深处寒夜传来的人间可哀之曲。[1]324

由此可见,我们看到傅抱石是把画作为“文”来看待的。这不禁使人想起邓椿的名句:“画者,文之极也。”[3]这是对中国画写意精神的实践总结和理论概括。它是中国画“文学化”倾向的重要标志,也是中国画走向“诗化”的思想基础。傅抱石在绘画史论研究中对这一理论保持了一贯的认同立场。他把中国绘画从写实向写意的转变作为“急剧的抛弃造化(自然),归依心源(性灵)的运动”[4]。而王维的“诗中有画,画中有诗”正是所谓“抒写性灵”的基础。所以傅抱石总结“超然的心胸”必须寄寓在“诗的意境”中,因为中国的诗与画从来都不是被动地抄袭自然、世事,而是把作者的性情和情趣通过艺术的剪裁浸润并渗透到诗与画中,这种本于自然而又高于自然的创造性活动就是艺术创作。傅抱石曾指出:“国画家应是诗人。……针砭了概念化的时弊,提倡作品要有诗的意境,画家要具有诗人的想象力,更生动的反映生活。”[5]18可见,诗与画是艺理相同、相通的。朱光潜先生说:

诗与实际的人生世相之关系,妙处唯在不即不离。唯其“不离”,所以有真实感;唯其“不即”,所以新鲜有趣。

所以,傅抱石对“诗意”的追求就是把“绘画完全看作抒写性灵的一种艺术”,而把诗和画作为“知识阶级的事业”,“人品是画家的唯一原则,唯一生命”[7]。傅抱石在绘画作品中竭力体现出文心、文思、文才、文氣、文笔等,而这些又都是诗所必备的条件:

山水画家的基本要求是什么?应该是一位诗人,同时应具有历史知识和学术修养。[5]41

如果说,传统的“引诗入画”是文人画常见的表现手段,而新中国成立后傅抱石的“毛主席诗意画”则是在特定历史环境下其个人的独特创造,它所体现出来的适应当时社会潮流的文艺思想确实是前无古人的。

随着新中国的成立和社会主义建设的发展,作为国家领袖的毛泽东威望不断提高,加之他的诗词气势磅礴且富于浪漫色彩,对其意境的表达逐渐成为傅抱石所思考、关注并尝试的山水画新主题、新类型。同时,不可否认的是毛泽东诗词的传统文人气质与时代精神境界本身就是民族文化的现实写照。纵观中国画史,文人画中的超然精神本是要求画家在精神上追求自在、解放,摆脱人生世相的纷扰,但明清文人画的末流把它设置为固定的程式,即傅抱石所说的“流派化”倾向。同样地,诗与画本是浑然天成的艺术形式,但在清代以来逐步演化为一种模式。对于这种倾向,傅抱石坚决地予以批判:

我们知道中国绘画为“文人画”家垄断了之后,样式上最特殊、最突出的便是画面上题跋的重视。好似一幅画若不题上几句(诗、词、文章),总觉得像没有完成一般。因此,往往掇拾些无甚关系甚至毫不相干的陈词滥调机械地形式地写上去。这情况清代较为严重,笑话也自不少。[8]

新中国成立后,尽管傅抱石在思想上与社会主流文艺思潮保持了一致的步调,极力宣扬现实主义的文艺创作方法,附和时风所批判的“文人画”,但在传统绘画对意境的构筑和要求上依然承袭了中国画传统精神。所以,在“诗与画”旧有形式上的革新意识不意味着傅抱石否定诗画精神上的融通,甚至他在具体实践中寻找更变通的方式以创造“新”的诗意,即“革命的浪漫主义”:

毛主席诗词为题材的创作,成为抱石先生艺术创作的一个重要组成部分,同时,也促进了他思想观念的转化。[5]

虽然在傅抱石的文献中很难找到他承认属于浪漫主义的证据,但通过他的“毛主席诗意画”系列作品,很多人依然把傅抱石的艺术归为具有革命浪漫主义色彩的新国画,其中最著名的莫过于为人民大会堂所作的《江山如此多娇》。

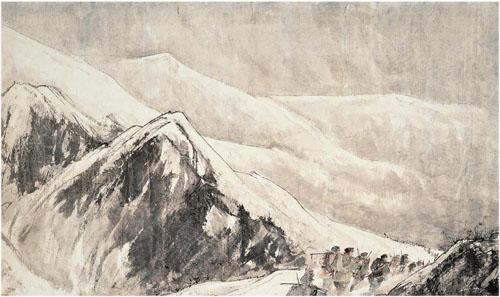

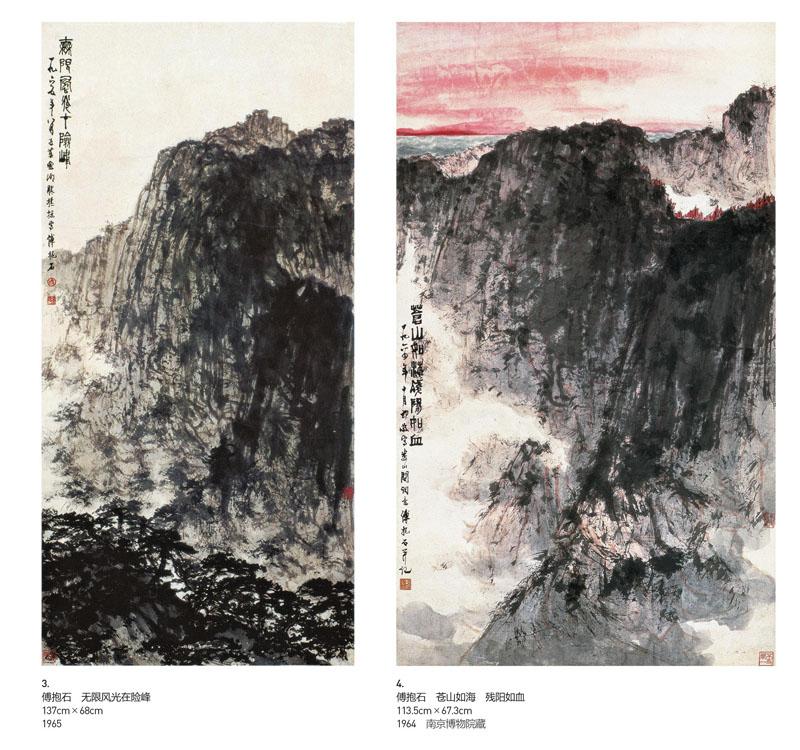

1959年8月,傅抱石接受与关山月合作为人民大会堂创作巨幅国画向国庆10周年献礼的任务。傅抱石和关山月在绘制过程中听取了党和国家领导人周恩来、陈毅、郭沫若、吴晗等众多领导的指导意见,以毛泽东《沁园春·雪》中“江山如此多娇”入画,几易其稿,突出了“东方红,太阳升”之主题。全画长9米,高5.5米,尺幅为当时之最。9月27日,毛泽东为这幅诗意图写了画题“江山如此多娇”,并由张正宇放大并描摹到画面,这幅新中国美术史上的名作宣告完成。《江山如此多娇》成功地以传统中国画的形式,通过对辽阔中华大地的描绘表现了新中国作为一个泱泱大国的现代风貌。在创作过程中,傅抱石豪迈雄浑的气势与关山月细致柔和的岭南风格相得益彰,最后浑然一体又各具特色,形成笔墨淋漓、气势磅礴的整体效果。而作画从主题确定、经营位置到落墨定稿都得到党中央几位领导的关怀和鼓励,体现出集体智慧的力量。这样的主题性创作在当时来说是一种新的尝试,从表现技法到使用工具无不体现出中国画的创新和发展,对于今天的中国画创作仍然具有重要的启示和借鉴作用。

傅抱石、关山月合作的《江山如此多娇》成为新中国美术史上的经典之作,除了是因为艺术本身的魅力,更在于它在思想性和艺术性的高度契合和完美体现,是新中国文艺表达的典范与标志。

新中国的文艺从根本上讲是“人民的文艺”,是具有革命传统与红色基因的事业,是在党的文艺方针政策指导下的文艺活动,因而1958年根据毛泽东关于中国新诗“形式是民歌,内容应是现实主义和浪漫主义对立的统一”的精神而提出的中国文艺创作方法成为指导一切文艺创作的实践原则与基本方法,美术亦不例外。傅抱石深谙古典诗词的精髓和意蕴,同时也紧紧把握住诗词的时代转向与社会风尚,深刻理解并以中国画传统笔墨语言诠释“毛泽东诗词”的意境成为最好的突破点,笔者称之为“红色表达”中的“诗意表现”。

一方面,革命浪漫主义诗歌很重要的一个特征就是注重表达自己的情感,强调主观因素和审美作用。在这点上,它与传统“诗”的特性并没有区别。同时,革命的浪漫主义诗歌体现出的是马克思主义的世界观、文艺观,它不可避免地要突出文艺的功利价值和社会作用。傅抱石的“毛泽东诗意画”实际上就是傅抱石在审美与社会两方面价值间寻找最佳的平衡点,并努力构筑着符合政治形势需要同时兼备审美情趣的“新”意境。所以傅抱石坚决反对简单化的、功利化的“新”国画:

一度颇为盛行的“山水”加“生活”的“创作”,今天谁也知道是走了一段弯路,……陈旧的形式、笔墨,怎么可以原封不动地用来反映今天新的内容呢?

傅老不同意在旧山水画里加上新人物,或脚手架,他说那是保守思想的阴魂不散,反映现实生活不能来“夾生饭”。

另一方面,傅抱石清楚地知道古典诗词的审美、意境等要素对中国画创新所起到的重要作用和所应坚守的底线。傅抱石在新中国成立后大量著述中反复提及“现实主义”创作精神,但在实践中能以“现实主义”表述方式来说明中国画传统创作方式的合理性、时效性与规律性。从这个角度看,傅抱石创作“毛泽东诗意画”应看作其从山水画传统中提取“现实主义”因子用来激活、创造契合时代需求的“浪漫主义”,是保护、发展、弘扬民族文化传统的一种机变与智慧。例如:

“师卷轴不如师造化”“读万卷书,行万里路”这一优秀的现实主义传统出发……[10]

中国绘画的线,是形(第一使命)神(第二使命)兼备的,是客观(第一使命)主观(第二使命)一致的。……从这个基础而发展的中国绘画,因此也就绝不可能是自然主义或者别的什么,而必然是富于现实主义精神的。[11]380

所谓“遁迹山林”“游戏三昧”,也是现实生活和艺术创作政治性的反映。[11]377

在时代新旧转换的时候,“新”与“旧”的微妙关系渗透到每一种文艺领域中,当“新”逐步获得优势地位时,怎样“新”则成为涉及山水画价值的核心问题:

山水画会没落吗?是应该没落的吗?

傅抱石创作“毛泽东诗意画”恰恰体现出诗画关系中交叠的机枢在于意境,即借助诗人的情怀引发自我的构思和想象并以笔墨呈现给观者。这也是把握艺术精神的本质与创造艺术语言的风格相统一。也就是说意境的“新”与“旧”,要充分考虑时代因素和社会环境、审美趣味的流变,通过今人的解读将诗的意境创造性地表达出来,起到“借古抒怀以鉴今”的作用。郭沫若十分喜爱傅抱石,很重要一点就是他通过傅抱石的作品体会到富有时代气息、讽喻鉴今的诗意:“纵令衣冠今古意,吾侪依旧主人翁。”“似均寓有家国兴亡之意,而于忠臣逸士特为表彰。”[13]这种包前蕴后、内外并举而别开蹊径的诗意画就是傅抱石艺术创新的实践路径。而“毛泽东诗词”所具有的时代表征本身就为画家的意境营造和艺术创作带来思想上的震撼和激发,对其视觉画面的再呈现、再创作、再发挥,为“诗意画”这一传统命题带来富有时代气息的创作空间和创新领域。

综上所述,对于傅抱石创作“毛泽东诗意画”,我们不能仅仅将其看作是一个时代的经典画题,更要看到傅抱石在艺术上的创新精神以及时代赋予艺术家的社会担当和历史使命。诚如习近平总书记对社会主义文艺工作的指导方针:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。”今天,我们重温傅抱石创作的“毛泽东诗意画”作品,回溯历史、反思当下、展望未来,情在画内,意在画外,足令我们后人钦叹与敬仰。