稻鱼、稻鸭共育结合灯光诱杀对有机稻主要病虫害的防治效果

2021-10-19李晨荣吴国星杨文波查友贵徐汉虹

李晨荣,吴国星,高 熹,杨文波,李 强,查友贵,徐汉虹,李 凡*

(1.云南农业大学 植物保护学院,云南 昆明 650201; 2.天然农药与化学生物学教育部重点实验室/华南农业大学 农学院,广东 广州 510642)

自20世纪以来,为了满足人们对粮食日益増长的需求,人们在农业生产中大量使用化肥、农药及生长调节剂来提高作物的产量。在2015年,我国以占世界7%的耕地面积投入了超过世界总量33%的化肥、农药,虽然促进了粮食增产,但破坏了原本平衡的农业生态系统,危及人畜健康和生态环境安全[1,2]。而在有机农业生产中杜绝使用化学品,不采用基因工程产物[3],有机农产品的出现迎合了当下的社会需求,国内有机食品的消费量在迅速上升,有机农业具有较强的发展潜力。水稻是我国60%以上人口的主食,其种植面积占粮食作物种植面积的26%,其总产量占粮食总产量的43%,在我国粮食生产中占据重要地位,而有机水稻产业对我国水稻生产亦有重要的贡献。目前全国获有机认证的农业生产基地达到了30万hm2[4,5],是我国有机农业的重要组成部分,但当下有机农业的发展亦面临着巨大的挑战。农业化学品的限制使用以及绿色防控技术研究与应用的严重滞后,导致水稻病虫害发生日趋严重,严重威胁着有机稻生产。种养结合是最能体现有机生产特点的技术模式,稻鱼共育[6,7]、稻鸭共育[8,9]技术是在国家对生态农业发展非常重视的背景下应运而生的典范,利用水稻和鸭、鱼间的相互作用可以最大限度地利用资源,提高肥料利用率,抑制田间病虫害的发生,促进作物生长结实,减少化肥和农药的投入,增加产品的安全性和整体效益,同时减少污染物的排放[10-13],能有效促进农业及社会经济的可持续发展。灯光诱杀技术[14-16]利用害虫的趋性,直接诱集捕杀害虫,是对稻田害虫较为有效的一种物理防控手段,其能捕杀二化螟、三化螟、稻飞虱、叶蝉等多种趋光性水稻害虫。本研究将灯光诱杀技术与稻田养殖技术组合,旨在解决有机农业生产不使用化肥、农药所带来的稻田主要病虫害难以防治的困难,以期促进有机稻田综合生产力的提质增效,为有机农业的发展提供理论依据和技术应用经验。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试水稻品种为云粳37号。有机肥购于云南顺丰洱海环保科技有限公司,其有机质含量≥45%,总养分(氮-磷-钾)≥4.5%。鱼苗为约15尾/kg规格的鲤鱼。鸭苗为1~2周龄的杂交鸭。诱虫灯为鑫科阳超大型太阳能杀虫灯,其电网高压为6500 V,诱虫灯光源26 W,诱虫灯管波长320~680 nm,主波长365 nm。

1.2 试验地点

云南省大理州大理市银桥镇良道农业科技有限公司有机种植基地。

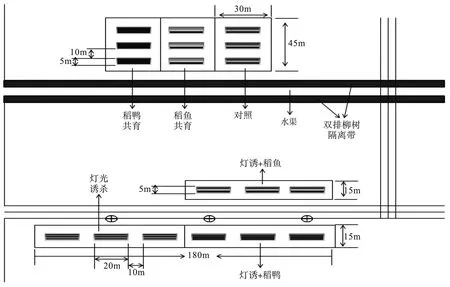

1.3 田间试验设计

在水稻栽培过程中不施用化肥、农药,以基肥的形式每公顷施用15 t有机肥;在5月下旬扦插秧苗,水稻行株距设置为20 cm×20 cm,每丛2苗。根据防治方法设置6个处理,每个处理设置3个重复,共18个小区,每个小区长×宽为20 m×5 m,共计100 m2,保护行宽10 m。处理1:不作任何病虫防控处理,即为空白对照。处理2:稻鱼共育,渔沟高×宽为1 m × 1 m,具体放鱼时间根据不同地区的气候条件而定,当稻田水温过高时不宜放鱼;本处理于6月下旬放鱼下田,每公顷放养规格约为225尾/kg的鲤鱼苗15 kg,在水稻黄熟前排水捞鱼。处理3:稻鸭共育,每公顷放养1~2周龄的雏鸭300只,于水稻返青时开始放鸭,用70 cm高的遮阳网设置隔离带,与其它试验田隔离,避免鸭群四处逃窜;在水稻黄熟前赶鸭出田。处理4:灯光诱杀,诱虫灯光波长320~680 nm,杀虫灯距地面1.5 m,每隔60 m设置1个杀虫灯,共设置3盏。处理5:灯光诱杀+稻鱼共育,鱼的放养同处理2。处理6:灯光诱杀+稻鸭共育,鸭的放养同处理3。田间试验各处理的布局见图1。

图1 田间试验各处理的布局

1.4 调查方法

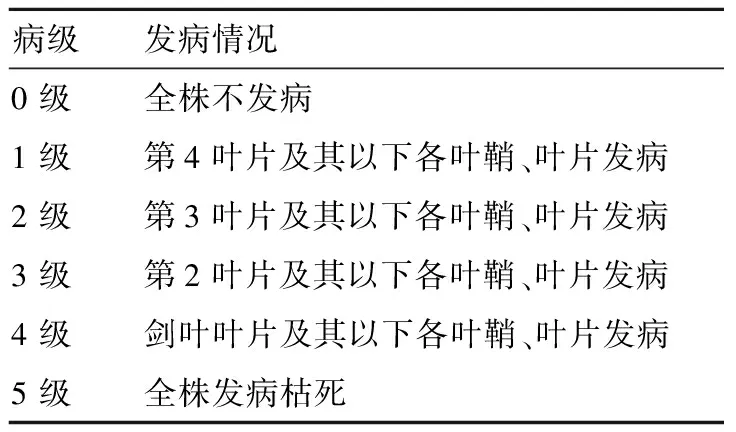

1.4.1 病害调查 在处理后17 d调查病害1次,主要调查纹枯病、水稻条纹叶枯病的发生情况,每个小区采用5点取样法进行调查,每点10丛水稻,记录统计病株数、病情严重度,计算发病率、相对防效、病情指数。水稻纹枯病、水稻条纹叶枯病的病情分级标准分别见表1、表2,该标准参照《农作物有害生物测报技术手册》[17]。相关计算公式如下:

表1 水稻纹枯病的病情分级标准

表2 水稻条纹叶枯病的病情分级标准

发病率(%)=病株数/总调查株数×100

病情指数=Σ(各级发病株数×各级代表值)/(调查总株数×最高级代表值)×100

相对防效(%)=[(对照组病情指数-处理组病情指数)/对照组病情指数]×100

1.4.2 害虫数量及虫害调查 在处理后17 d调查1次,主要调查稻飞虱(灰飞虱、白背飞虱、褐飞虱)、叶蝉(黑尾叶蝉、四点叶蝉)以及螟虫为害造成的水稻枯心、白穗。每个小区采用5点取样法进行调查,每点10丛水稻;虫量调查采用33 cm× 45 cm的白搪瓷盘作载体,用水湿润盘内壁,在查虫时将盘子轻轻插入稻行,下缘紧贴着水面稻丛基部,快速拍击植株中、下部,连拍3下,每点计数1次,记录稻飞虱、叶蝉虫量;在每次排查计数后,清洗白搪瓷盘,再进行下次拍查。相关计算公式如下:

枯心白穗率(%)=(枯心白穗量/调查总株数)×100

相对防治效果(%)=[(对照组百丛虫量-处理组百丛虫量)/对照组百丛虫量]×100

1.5 数据统计分析

利用Excel 2007、SPSS 19软件对试验数据进行处理,并进行ANOVA单因素方差分析;用Duncan’s新复极差法检验处理间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 不同处理对稻田主要害虫数量及虫害的防控效果

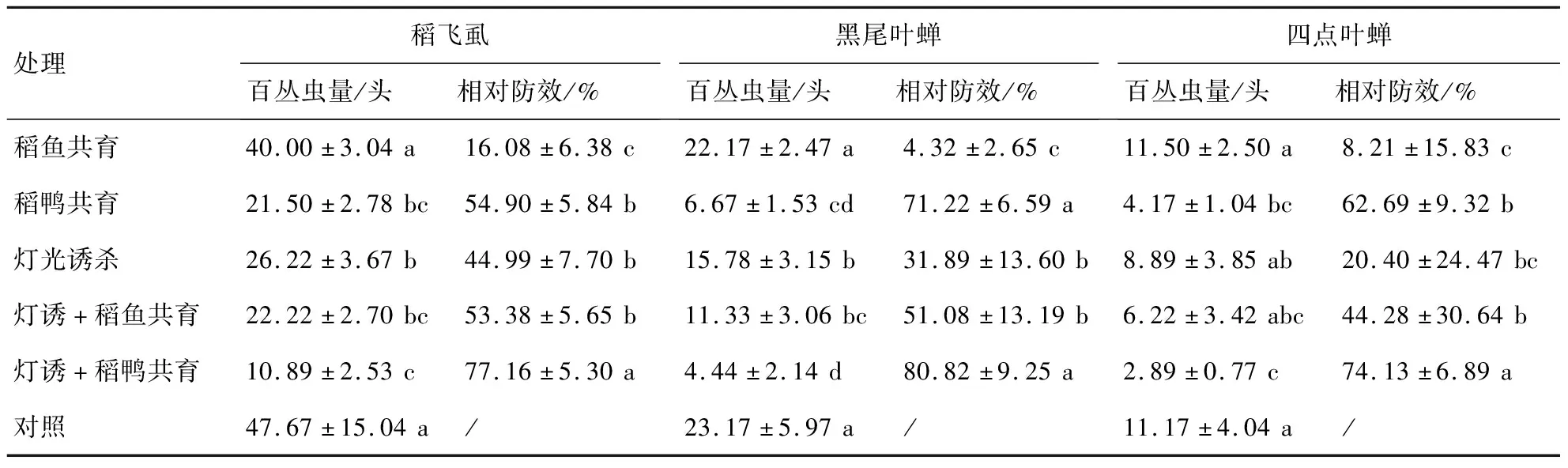

由表3可知,5个防控处理对稻飞虱(灰飞虱、白背飞虱、褐飞虱)、黑尾叶蝉、四点叶蝉均有防效。其中对于稻飞虱来说,以灯光诱杀+稻鸭共育处理的防控效果最佳,百丛虫量为10.89头,防效达77.16%,显著高于其它处理;其次是稻鸭共育、灯光诱杀+稻鱼共育、灯光诱杀处理,百丛虫量分别为21.50、22.22、26.22头,防效依次是54.90%、53.38%、44.99%;稻鱼共育处理的防治效果最差,百丛虫量达40.00头,防效仅16.08%,显著低于其它处理。

表3 不同防治方法对稻田主要害虫的防效

对于黑尾叶蝉来说,灯光诱杀+稻鸭共育处理的防效最佳,百丛虫量仅有4.44头,防效达80.82%,显著高于灯光诱杀+稻鱼共育、灯光诱杀、稻鱼共育处理;其次为稻鸭共育、灯光诱杀+稻鱼共育、灯光诱杀处理,防效分别为71.22%、51.08%、31.89%;稻鱼共育处理的防效最差,百丛虫量为22.17头,防效只有4.32%,显著低于其它处理。

在四点叶蝉的防控上,仍以灯光诱杀+稻鸭共育处理的效果最好,百丛虫量为2.89头,防效为74.13%,显著高于其它处理;其次为稻鸭共育、灯光诱杀+稻鱼共育、灯光诱杀处理,防效分别为62.69%、44.28%和20.40%;稻鱼共育处理的百丛虫量达11.50头,防效仅有8.21%,显著低于其它处理。

综上所述,灯光诱杀+稻鸭共育、稻鸭共育、灯光诱杀+稻鱼共育、灯光诱杀处理对田间稻飞虱、叶蝉有较好的控制作用,且灯光诱杀结合稻鱼共育、稻鸭共育能在不同程度上提高单一处理的控虫效果。

2.2 各处理对稻田主要病虫害的防控效果

由表4可知,水稻条纹叶枯病在该有机种植基地为零星发生,所有处理田及对照田的发病率不足1%,病情指数均小于1,其中稻鸭共育、灯光诱杀+稻鸭共育处理的发病率分别为0.27%和0.24%,显著低于稻鱼共育、灯光诱杀+稻鱼共育处理及对照田的发病率,但在5个试验组处理间以及在试验组与对照组间水稻条纹叶枯病的病情指数及相对防效差异均不显著。

表4 不同防治方法对稻田主要病虫害的防效

对水稻纹枯病来说,灯光诱杀+稻鸭共育和稻鸭共育处理的发病率分别为1.04%和1.79%,病情指数分别为0.91和2.84,相对防效分别为85.38%和54.60%,其中灯光诱杀+稻鸭共育处理的发病率、病情指数显著低于对照田,但在各处理间的发病率、病情指数和相对防效差异均不显著;灯光诱杀+稻鸭共育处理的相对防效显著高于灯光诱杀+稻鱼共育、稻鱼共育和灯光诱杀处理的。灯光诱杀、稻鱼共育、灯光诱杀+稻鱼共育处理的发病率分别为3.27%、2.69%和3.63%,与对照田差异不显著;这几个处理的病情指数及防效亦与对照田差异不显著。灯光诱杀+稻鸭共育处理的病情指数显著低于稻鱼共育、灯光诱杀+稻鱼共育处理以及对照田的,但与稻鸭共育处理差异不显著。

在水稻枯心白穗防控方面,灯光诱杀+稻鸭共育、稻鸭共育处理的效果较好,相对防效分别为59.83%和51.02%,显著高于稻鱼共育处理的;其次是灯光诱杀、灯光诱杀+稻鱼共育处理,相对防效分别为30.18%和22.73%;稻鱼共育处理的相对防效最差,仅有13.21%。

综上所述,稻鸭共育和灯光诱杀+稻鸭共育处理对水稻条纹叶枯病、水稻纹枯病的防控效果优于专门用于害虫防控的灯光诱杀及稻鱼共育处理。

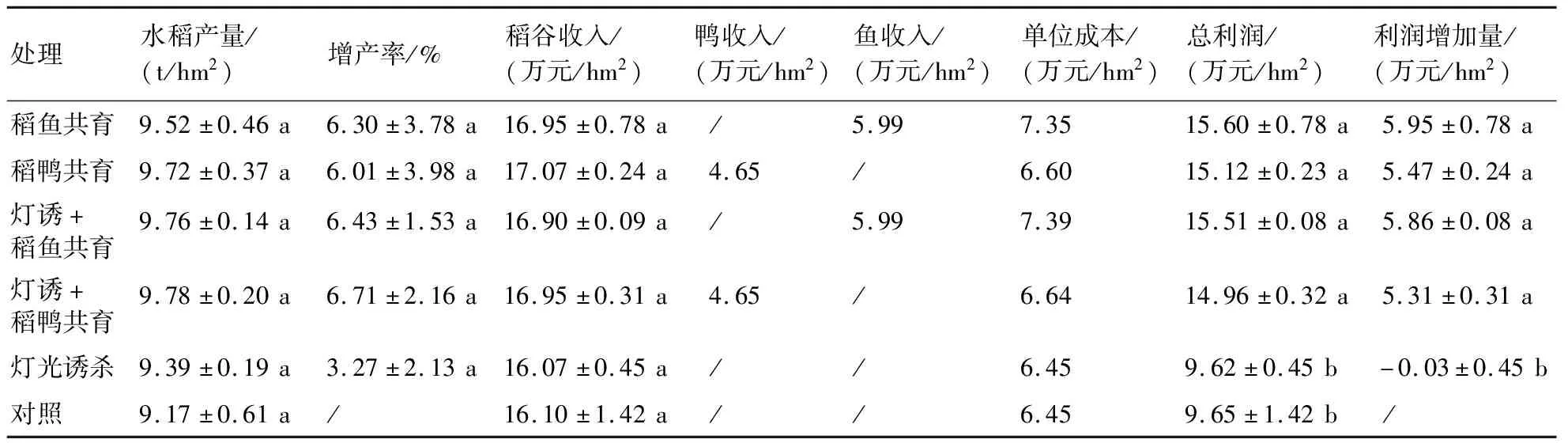

2.3 稻田经济效益分析

由表5可以看出,各处理下水稻产量均比对照有所增加,其中稻鱼共育、稻鸭共育、杀虫灯处理分别增产6.30%、6.01%和3.27%,灯诱+稻鱼共育、灯诱+稻鸭共育处理的增产率分别为6.43%和6.71%,但在不同处理间产量及增产率差异均不显著。

表5 在不同防治处理下的稻田产出情况

在经济效益方面,有机米的销售单价为30元/kg,稻田鸭的销售单价为50元//kg,稻田鱼的销售单价为60元/kg(采用大理良道有机水稻种植基地的有机农产品售价),扣除田地承包(流转)费、苗种费、饲料费、种养设施费、人工费、电费及其他等成本费用,稻鱼共育、灯光诱杀+稻鱼共育、稻鸭共育、灯光诱杀+稻鸭共育处理田的总利润分别达15.60万、15.51万、15.12万和14.96万元/hm2,均显著高于灯光诱杀处理及对照田的;而灯光诱杀处理田的总利润与对照差异不显著。稻田鱼产出5.99万元/hm2,稻田鸭产出4.65万元/hm2,稻田鱼产量和销售价格比鸭高,其经济收益高于稻田养鸭。从总体来看,稻田养鱼、稻田养鸭增产创收效果显著,在限制化学肥料、农药使用的同时可以在一定程度上实现增产创收,是较为理想的有机稻种植模式。

3 讨论

本研究结果表明,稻鱼、稻鸭共育处理对稻飞虱、黑尾叶蝉、四点叶蝉的田间种群数量具有一定的控制作用,这与马国强等[10]的研究结果有相同之处;在本研究中,相对突出的是稻鸭共育处理对害虫的控制效果,尤其稻鸭共育结合灯诱处理对稻飞虱、黑尾叶蝉、四点叶蝉的防效分别达77%、80%和74%。稻鸭处理对纹枯病的防治效果也比较显著,但未能完全控制,这与稻-鸭-萍模式对水稻纹枯病的抑制作用达39%~86%基本一致[18]。张亚[19]的研究表明鸭能通过啄食菌核和封泥等途径来控制纹枯病侵染发病。本研究发现,灯光诱杀+稻鸭共育处理对纹枯病的防效较稻鸭共育处理有所提升,但在这2个处理间防效差异不显著。在本研究中,稻鸭共育、灯光诱杀+稻鸭共育处理对螟虫所致的枯心白穗的防控效果分别达到了51.02%和59.83%,说明稻田养鸭对田间螟虫危害具有一定的防控能力。因此,在防治枯心白穗时宜在放鸭前配合使用杀虫灯诱杀螟虫成虫,以控制害虫基数,减少产卵量,达到最佳防效。

在本研究中,每公顷释放鲤鱼苗225 kg的产出效益高,这与余中乐等[20]的研究结果“在稻鱼生态系统中最佳的鱼苗放养量为112.5~150.0 kg/hm2”有所不同。此外,本研究中稻鱼共育处理对稻飞虱的防治效果只有16%,对叶蝉的控制效果不及16%,这与黄国勤[22]在田间试验测定得出的结果“在稻田养鱼复合种植系统中,鱼能吃掉稻田中害虫的50%以上”差异较大。造成上述差异的原因,其一可能是鱼龄大小直接影响鱼对昆虫的捕食能力,决定着田间防效;其二是不同昆虫的活动性强弱不同,亦影响鱼的捕食效果。因而,对于最适放养物种及放养量,应根据不同地方的气候、水源等条件进行综合考量,因地制宜,以促进综合效益的最大化。

稻田养殖技术利用生态学和生物学原理,建立了水稻-动物相互依赖、相互促进的生态循环系统,具有不施化肥或少施化肥,不用农药或少用农药,绿色有机、健康环保等特点,且经济效益显著,可作为稻田病虫害的一种生物防控手段。综上所述,稻鸭共育及稻鱼共育技术适于大理稻田主要病虫害的防治,结合杀虫灯可增强控虫效果,可在大理各地区推广应用,以促进农业提质增效。但我国乡村水稻种植以散户种植为主,单户的稻田面积小且零星分布,不利于稻田养殖技术的大面积推广,因此在推广技术的同时应考虑该因素的影响,探寻新的适宜机制。