残粒脂蛋白胆固醇与急性脑梗死的相关性研究

2021-10-19朱来运黄小雨肖成华

刘 静 朱来运 黄小雨 肖成华

随着社会经济的发展,居民不健康生活方式的流行,脑卒中危险因素普遍暴露,我国脑卒中发生率、病死率急剧增长,年轻化趋势日益明显[1]。动脉粥样硬化与缺血性脑梗死密切相关,而血脂代谢异常是动脉粥样硬化的最主要原因,以低密度脂蛋白为主[2]。然而,在临床工作中笔者发现,当患者服用他汀类药物将低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降至推荐水平同时管理其余常规风险因素后,仍有脑血管事件发生,这提示存在尚未解决的“残余风险”。最新研究表明,LDL-C和其他富含胆固醇的残余颗粒在动脉壁中的滞留是动脉粥样硬化形成的始动因素[3]。残粒脂蛋白胆固醇(RLP-C)是富含甘油三酯的脂蛋白(TGRL)颗粒中的胆固醇含量,由极低密度脂蛋白(VLDL)、中密度脂蛋白的胆固醇含量及乳糜微粒残余物组成[4]。RLP-C的直接测量程序复杂、性价比低,且直接测定所得结果仅仅有计算所得的一小部分,Verbo等[4]根据标准脂质曲线提出了计算公式,即RLP-C=TC- (LDL-C)-(HDL-C)。Jepsen等[5]研究发现,计算的RLP-C的风险预测价值比高于测量的RLP-C,并且COX回归分析显示计算所得的结果更能体现动脉粥样硬化的残留风险。目前,RLP-C水平与急性脑梗死的相关性临床研究相对较少,本研究主要探讨当LDL-C控制在推荐水平时,RLP-C对急性脑梗死的预测价值。

资料与方法

1.研究对象:收集2019年9月~2020年9月于徐州医科大学附属医院神经内科住院治疗的首次发病在72h以内且根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 (2018)》诊断标准可确诊为急性脑梗死患者419例,所有患者均行头颅CT或 MRI证实[6]。根据《中国成人血脂异常防治指南(2016修订版)》[7],在不考虑是否曾服用调脂类药物的前提下,筛选出LDL-C低于1.8mmol/L的急性脑梗死患者95例。排除标准:①TIA;②影像学检查确诊为脑出血或脑肿瘤等;③已经接受溶栓或血管内治疗;④严重心血管系统疾病、急性心肌梗死;⑤非首次脑梗死、心源性脑梗死及其余非动脉粥样硬化所致的脑梗死;⑥严重肝脏、肾脏疾病、感染、肿瘤及免疫紊乱患者;⑦近期、长期使用糖皮质激素、免疫抑制剂等药物;⑧临床资料不完整者。另收集同所医院同期资料完整的LDL-C低于1.8mmol/L的健康体检者64例作为对照组,两组间年龄、性别构成比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

2.资料收集:收集所有入组对象的一般资料,包括性别、年龄、身高、体重、是否患有糖尿病、高血压。所有研究对象入院24h内采集并检测静脉血的血常规、生化、凝血功能、血脂等化验指标,根据Verbo等[3]计算公式法算出RLP-C,即RLP-C=TC- (LDL-C)-(HDL-C)。

3.病情程度分组:采用NIHSS评分量表评估脑梗死患者神经缺损程度,将病例组进一步分为3个亚组:轻度组(NIHSS<4分)33例,中度组(NIHSS 4~15分)39例和重度组(NIHSS≥16分)23例。

结 果

1.一般资料及生化分析:两组性别、年龄、体重指数(BMI)、糖尿病人数所占比例比较差异均无统计学意义(P>0.05),两组甘油三酯(TG)、胆固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、肌酐、肌酸、FIB比较,差异均无统计学意义(P>0.05),脑梗死组WBC、中性粒细胞、CRP、RLP-C、Lp(a)、HCY、高血压人数所占比例均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 脑梗死组与健康组临床资料比较

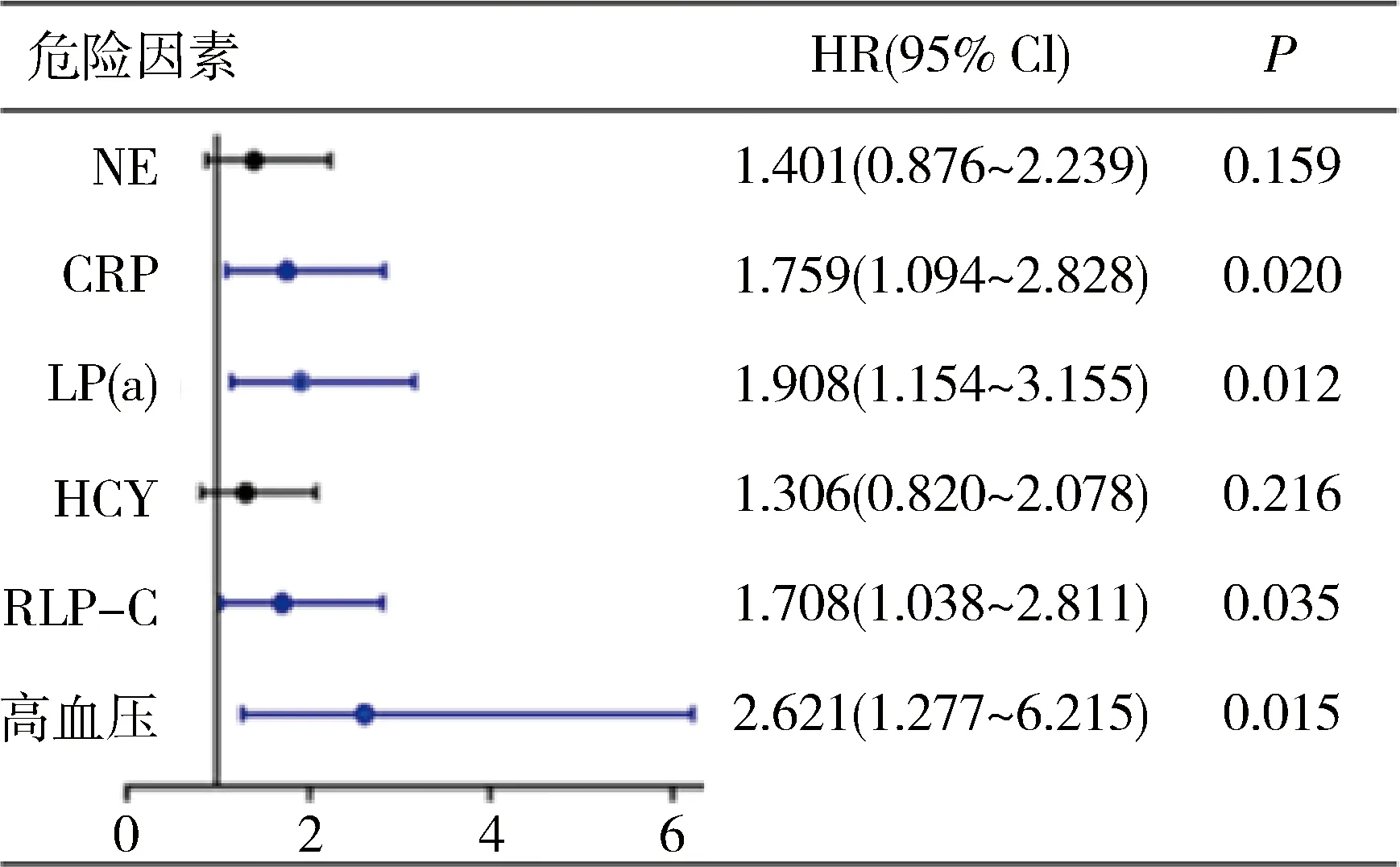

2.多因素分析:基于单因素分析结果,将可能影响脑梗死发生的相关因素[中性粒细胞、CRP、RLP-C、Lp(a)、HCY、高血压人数所占比例] 作为自变量,进行多因素Logistic回归分析,RLP-C (OR=1.708,95%CI:1.038~2.811,P<0.05)、CRP(OR=1.759,95% CI:1.094~2.828,P<0.05)、Lp(a)(OR=1.908,95% CI:1.154~3.155,P<0.05)、高血压所占比例(OR=2.621,95% CI: 1.277~6.215,P<0.05)为急性脑梗死发生的独立危险因素(图1)。

图1 发生脑梗死的多因素分析森林图

3.ROC曲线分析:通过ROC曲线发现RLP-C、CRP、Lp(a)及高血压所占比例的AUC分别为0.740(95%CI:0.637~0.844,P=0.000)、0.713(95%CI:0.618~0.809,P=0.000)、0.650(95%CI:0.549~0.750,P=0.012)、0.628(95%CI:0.516~0.714,P=0.030),其中RLP-C诊断脑梗死的曲线下面积最大。当RLP-C为0.555mmol/L时,对发生急性脑梗死的预测价值最佳,敏感度为76.8%,特异性为75.0%(图2)。

图2 危险因素对发生脑梗死预测的ROC曲线

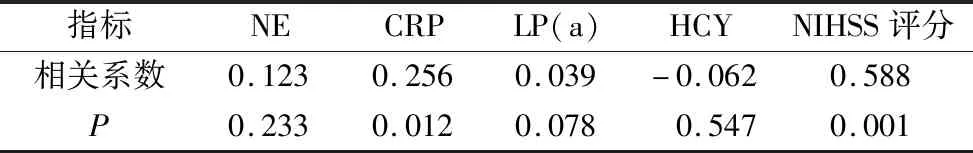

4.相关性分析:将病例组和对照组比较差异有统计学意义的指标以及NIHSS评分纳入相关性分析显示RLP-C与脑梗死严重程度呈正相关,相关系数为0.588,P<0.05,且RLP-C与CRP呈正相关,相关系数为0.256,P<0.05。而与中性粒细胞、Lp(a)、HCY无明显相关性(P>0.05,表2)。

表2 残粒脂蛋白胆固醇与其他危险因素及脑梗死严重程度的相关性

讨 论

急性脑梗死的发病主要归因于一系列的血液循环紊乱,其中血脂代谢异常是造成血液循环紊乱的主要原因,研究表明每增加1mmol/L的胆固醇,发生缺血性脑卒中的风险就增加25%[8]。研究显示,胆固醇只能通过载脂蛋白B进入动脉壁,胆固醇的沉积量取决于载脂蛋白B被困在动脉壁的速率,且含载脂蛋白B数量最多的脂蛋白是LDL[9]。同时,人类孟德尔随机研究证实了在动脉粥样硬化斑块形成中起关键作用的胆固醇是LDL-C[10,11]。然而,即使将LDL-C降至推荐水平并管理其他风险因素后,仍有脑血管事件发生,因此,需要寻找新的目标作为治疗靶点,残余血脂风险值得研究。

本研究发现,在LDL-C达标的情况下,RLP-C、CRP、Lp(a)、高血压是急性脑梗死的独立危险因素。急性脑梗死是一种可预防、可控制的疾病,早期筛查,积极干预可控因素,效果显著,其中高血压与血脂异常是主要可控因素,控制血压与血脂水平将显著降低脑卒中的发生率[12]。本研究中RLP-C诊断缺血性脑梗死的ROC曲线下面积最大,且RLP-C水平与神经功能缺损严重程度呈正相关(P<0.05),说明RLP-C很大程度上促进了急性脑梗死发病的病理生理过程,或可作为预测脑梗死的发生及严重程度的指标。人们一直对乳糜微粒、VLDL及其残留物直接导致动脉粥样硬化的能力表示怀疑,因为它们的体积比较大,相比于LDL,其进入动脉壁缓慢,但携带胆固醇的能力大约是LDL的40倍,因此残留物水平的升高可能比LDL-C更能导致动脉粥样硬化进展[13]。同时,RLP-C可上调内皮细胞内黏附分子-1和血管细胞黏附分子-1的表达,促进单核细胞以及组织因子向动脉壁的募集,这些因素均是血栓形成的重要原因[12]。Nakamura等[14]研究表明,在患有代谢综合征和轻度颈动脉斑块的患者中,高RLP-C水平是缺血性脑卒中的预测因子。另一项多中心研究表明,中国有高达67.1%的糖尿病患者脂质代谢异常,其独特之处在于患者LDL-C水平相对正常,而TGRL或RLP-C升高[15,16]。近年来研究显示,冠状动脉硬化性心脏病的独立预测因子是RLP-C,而非LDL-C[17,18]。

RLP-C除了直接致动脉粥样硬化的作用,其带来的低度炎症也是引起急性脑梗死的重要原因。残留物经多种酶修饰后内皮细胞局部活化,形成多种损伤相关分子模式,激活巨噬细胞等天然免疫细胞,同时,RLP-C还可以增加动脉内皮对氧化应激的敏感度,抑制一氧化氮介导的动脉扩张,可以促进肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1等的分泌,最终导致血管局部炎症的形成[19~23]。日本济慈医学院一项横断面研究显示,RLP-C不仅与代谢异常相关,而且与以高敏CRP为标志的低度炎症显著相关[24]。日本一项为期11年的横断面研究显示,高水平的RLP-C与全身低度炎症明显相关,持续的炎症刺激导致血管内皮通透性增加,尽管残粒脂蛋白颗粒体积较大,仍容易进入动脉壁内造成脂质沉积,脂质沉积又进一步加重了炎症刺激,从而形成了恶性循环[17]。本项研究显示RLP-C与经典炎性指标CRP呈正相关,且均是急性脑梗死的独立危险因素,与既往报道相符。

综上所述,RLP-C具有致低度炎症以及明显致动脉粥样化的作用,RLP-C水平与脑梗死的发生及其严重程度密切相关,临床上可通过监测其水平来预测脑梗死发生[25]。部分患者在控制血脂及其他危险因素后,仍有发生急性脑血管事件,RLP-C至少解释了部分原因,研究仍需进一步管理残余风险才能更好的预防动脉粥样硬化进展。当患者LDL-C维持在推荐水平时,无论是否服用他汀类调脂药物,进一步降低RLP-C也许可以提高对脑卒中的预防效果。然而针对RLP-C的特异性药物目前仍缺乏临床试验。本研究的不足之处在于收集的样本量较小,未能表明RLP-C与炎性指标之间是否存在因果关系,且急性脑梗死复发率较高,RLP-C在其中的作用未能探讨,本研究未探讨血脂不达标的患者发生急性脑梗死与RLP-C含量的关系,若去除血脂达标这个前提,RLP-C是否仍是急性脑梗死的独立预测因子有待于进一步研究。