全球未来产业的发展态势及对中国的启示

2021-10-18陈劲朱子钦

陈劲 朱子钦

摘 要:以未来思维统筹谋划和推进科技创新与产业发展,对于赢得国家持续竞争优势至关重要。“双循环”新发展格局下,把握全球发展态势,抓紧布局未来产业,是建设社会主义现代化强国的必然选择, 是经济社会高质量发展的关键,也是面对新型国际关系、掌握产业发展主动权的战略举措。

关键词:整合式创新;有意义的创新;未来产业;新发展格局;高水平科技自立自强

未来产业是重大科技创新产业化后形成的前 沿产业,与战略性新兴产业相比更能代表未来科 技和产业发展的新方向,对经济社会变迁起到关 键性、支撑性和引领性作用。2020 年 3 月 29 日至 4 月 1 日,习近平总书记在浙江考察时指出, 要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加 快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设,抓 紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新 兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮 大新增长点、形成发展新动能 [1]。《中华人民共和 国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》重点提出要“前瞻谋划未来产 业”,并明确在类脑智能、量子信息、基因技术、 未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科 技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加 速计划,谋划布局一批未来产业。在科教资源优 势突出、产业基础雄厚的地区,布局一批国家未 来产业技术研究院,加强前沿技术多路径探索、 交叉融合和颠覆性技术供给。实施产业跨界融合 示范工程,打造未来技术应用场景,加速形成若 干未来产业 [2]。习近平总书记系列重要讲话精神和中央有关重要文件精神为我国全面谋划和推动 未来产业发展,培育增长新动能,下好发展先手 棋,获取竞争新优势,促进经济社会高质量转型 发展提供了根本遵循 [3-4]。

一、我国正处于未来产业发展的关键历史 机遇期

从国际看,未来产业已经成为全球竞争新焦 点。以多领域、跨学科、群体性突破新态势为特 征的新一轮科技革命和产业变革正在不断催生重大 颠覆性技术,科技成果转化速度明显加快,产业组 织形式和产业链条正在呈现出垄断性越来越强的趋 势。美国、日本、德国等发达国家高度重视战略、 科技、产业、政策“四位一体”和“软硬”融合发 展 [5],纷纷加强对人工智能、大数据、量子技术、 虚拟现实、区块链、航空航天、能源、材料、生命、 医药等关键前沿领域的未来产业布局。在空前激烈 的国际竞争下,未来产业已经成为衡量一个国家、 地区、企业科技创新和综合实力的重要标志 [6-7]。

从国内看,未来产业蕴含着重大战略发展新机遇。2020 年 5 月 14 日,中共中央政治局常务 委员会召开会议,强调要深化供给侧结构性改革, 充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构 建国内国际双循环相互促进的新发展格局。要实 施产业基础再造和产业链提升工程,巩固传统产 业优势,强化优势产业领先地位,抓紧布局战略 性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、 产业链现代化水平 [8]。新一轮科技革命和产业变 革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,同时国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期,单边主义、保 护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁 [9], 以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的 新发展格局正在加快形成,为我国未来产业发展提 供了广阔的空间。为在新一轮科技革命和产业变革 中抢占先机,在新一轮区域竞争中实现跨越式、引 领性发展,推动经济体系优化升级,国内众多省市 高度重视未来产业发展,北京、上海、山西、深圳、 杭州、武汉、沈阳等地都已立足自身基础,围绕人 工智能、半导体材料、工业互联网、生物技术等重 点领域加强前瞻布局。2021 年 6 月 24 日,山西省 政府新闻办发布了国内首个省级层面“十四五”未 来产业发展规划,从四层培育体系提出 25 个未来 产业具体领域,迈出了我国地方政府系统性布局和

培育未來产业的重要一步 [10]。

二、有意义的整合式创新引领未来产业 造福人民

创新是引领发展的第一动力,但是选择什么 样的创新,进而引领什么样的发展是我们需要首 先明确的问题。近现代以来,在西方主导的世界 格局下,科技和产业虽然经历了多轮革命和长足 发展,但是国际社会面临的治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战始终没有得到很好的改善,甚至近年来出现了各方面问题更加恶 化的趋势。在百年未有之大变局的历史性交汇期, 我们不仅要赋予未来产业“支撑未来经济增长的 主导性产业、决定未来发展方向的先导性产业、 影响未来发展潜力的颠覆性产业、提升未来竞争 能力的前瞻性产业”等经济、社会层面的重要使 命,更要从根本上超越高新技术产业和战略性新 兴产业的局限性,从推动我国率先实现共同富裕、 引领人类命运共同体建设、推动人类社会迈向更 高发展阶段的高度来定义和认识未来产业。

(一)在中国特色社会主义理论体系下推动未来产业理论创新

近年来,我国学术界越来越重视解读“中国 模式”、总结“中国经验”、提炼“中国理论”,但是还没有从根源上解决西方主导的经济管理理论 体系和中国特色社会主义理论体系之间的深层次 矛盾。新冠肺炎疫情暴发以来,以央企、军方单 位、高校、科研院所为代表的科研国家队有力证 明了坚持以人民为中心的科技和产业发展道路的 重要性,也充分体现了党领导下的产业体系发展 在维护国家整体利益和人民根本利益方面的巨大 优势。党的十八大以来,习近平总书记围绕科技 创新和产业发展发表了一系列重要讲话,站位高 远、内涵丰富、剖析深刻,形成了系统完整、博 大精深的科技创新思想,为未来产业发展的理论 研究和改革实践指明了方向。未来产业的发展过 程会伴随广泛而深刻的利益调整,改革的艰巨性 和复杂性也会越来越大。在转折时期,以全球视 野展望社会主义事业发展需求和人类命运共同体 建设需求,尽快从政治、经济、文化、社会、生态、 战略、组织、创新等方面全方位、体系性地推进

经济管理理论创新,加快构建中国特色社会主义 的未来产业理论体系,引领各领域未来产业的发 展思想和核心价值实现面向社会主义的高度统一, 不断提高国际话语权,是确保未来产业始终遵循 正确政治方向的关键前提。

(二)以有意义的整合式创新引领和推动未来

产业发展

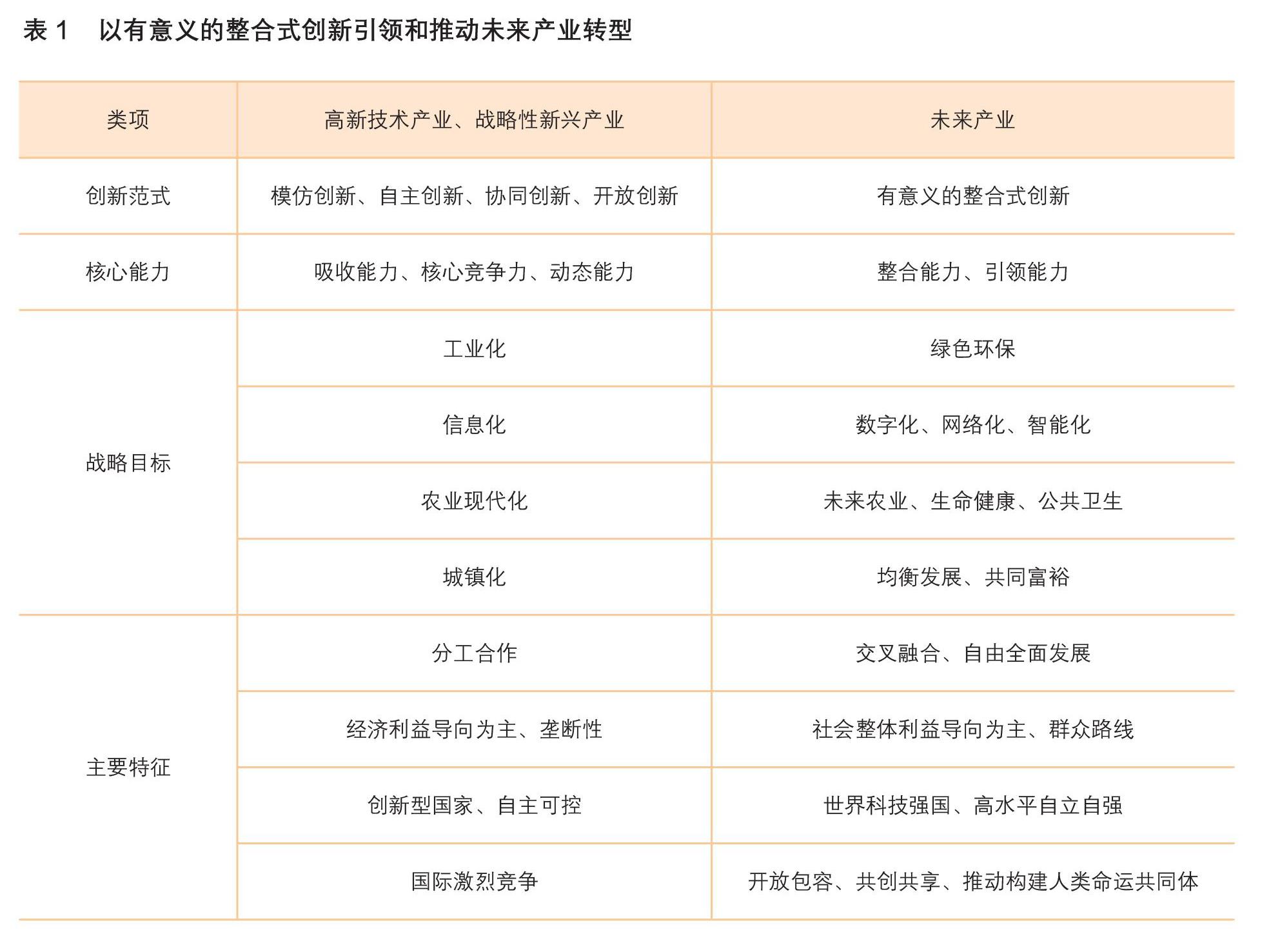

未来产业要坚持经济思维、科技思维和战略 思维、人文思维、哲学思维的统一,在综合考虑未 来产业对政治、经济、社会、文化、生态、安全等 全方位意义的基础上,将产业发展主体从短期利益 和内部效率要求的束缚中解放出来,实现面向中长 期收益和外部社会整体福利的转型 [12],确保未来产 业更好服务于在高质量发展中促进共同富裕 [13]。有 意义的整合式创新作为意义引领思想 [14] 和战略整

合思想 [15] 有机融合形成的新兴创新范式,将推动 未来产业实现多方面转型(见表 1)。

三、高水平科技自立自强护航未来产业 行稳致远

芯片断供等事件反复告诫我们,没有关键核 心技术的自主可控,再庞大的产业和企业都可能 变为无源之水,随时面临被截流的风险。“双循环” 新发展格局下,面对世界环境、科技和产业发展 态势发生的深刻复杂变化,我们要坚持战略定力、 战略眼光和底线思维 [16],坚定不移走中国特色自 主创新和高水平科技自立自强道路,加快培育以 央企为代表的科技领军企业,推动企业成为国家 战略科技力量的重要组成部分 [17],积极探索和落 地以企业为主导的融通创新发展模式 [18-19],更好 发挥国家重大战略需求和国内大循环市场驱动作 用,打通政产学研用链条,优化资源配置和创新 要素布局,集中有限优质资源放在未来产业的关 键科技领域。

(一)强化顶层设计和组织保障,统筹推进科

技创新和未来产业的战略布局

1. 深化管理体制改革。建立和完善统筹性更 强的未来产业科技规划机构、政策机构和组织协 调机构,推动建立未来产业发展专家咨询委员会, 全方位加强党的领导和资源统筹,在实践中不断 强化未来产业的形成机制和动力激励机制 [20]。

2. 强化宏观决策能力。“卡脖子”技术是决胜

未来产业发展的关键。要加快摆脱学科和企业微 观视角的影响,加快构建和完善科技安全工程学 理论和工具方法,将真正决定国家宏观战略主动 和发展安全的基础性“卡脖子”技术识别提炼出 来,为新型举国体制集中发力提供科学精准的决 策依据。同时,要针对重点未来产业领域技术链 上的“卡脖子”技术展开科研布局,形成具备“反 向卡脖子”威慑能力的长板技术群 [21]。

3. 加强战略研究力量。整合有关研究机构在

未来产业规划、重大科研规划、科技安全预警等 方面的职能和力量,加快推动综合性智库建设, 打通产业战略研究和科技战略研究的边界,建立 覆盖各类创新主体的战略服务平台,针对重点产 业的全链条进行全面、系统、深入摸排,聚焦产

业科技安全底线和战略主动,以全国一盘棋的高 度开展战略研判、专题研究、动态追踪,建立重 大科研任务分级清单,在攻关需求生成、谋划方 向重点、制定技术策略、论证拟制规划计划等方 面为创新主体提供精准的动态指引 [22]。

(二)大力培育创新型领军企业,以集群式发

展推动全产业链创新能力提升

1. 全面提升央企在原始创新、颠覆性创新方 面的引领作用。总结提炼新一代移动通信、航空 航天、深海科技等重点产业的发展经验,加快形 成与国家急迫需要和长远需求相适应的央企评价

考核体系。大力培养具有企业家精神的战略型领 导,支持与高校院所联合设立独立考核的创新特 区,提高核心技术自主可控程度、研发成果质量 和超前性、创新辐射带动作用等指标的权重,加 大基础研究和应用基础研究的研发投入,优化研 发支出结构。对于周期长、跨任期的研发项目, 注重对项目连续支持的考核。落实尽职免责的宽 容失败机制,不断提升央企的创新动力和外部贡 献。

2. 推动产业集群式发展,带动民营企业创新

能力建设。支持民企深度参与或牵头国家未来产 业重大项目,推动形成战略利益高度一致的强协 同、弱耦合的创新联合体。通过完善创新政策, 加强服务供给,激发创新创业活力,引导民企加 大研发投入,完善技术创新体系,推动“小而精、 小而特”的科技型中小企业蓬勃发展。充分发挥 民企在识别技术的市场化前景方面的重要优势, 不断强化专业化协作和配套能力,加快形成与国 家队之间的深度融合与优势互补局面。

(三)完善创新与产业生态,推动形成协同创

新和融通发展的强大合力

1. 支持开展各类先行先试。在北京、上海等 地率先建设未来产业示范基地,支持更多有条件 的省市开展示范 / 试验应用。依托京津冀、长三角、 粤港澳等地区形成城市群、中心城市、区域内自 创区、高新区等创新创业高地的生態系统,并根 据不同生态的特点引导未来产业发展。加强传统 产业与未来产业融合发展,在制造、金融、零售、

物流等行业开展示范试点,通过示范试点全面推 广应用以智能、协同为特征的先进技术。加强跨 部门、跨地区的试点 / 试验协调,强化互联网、 大数据、物联网、智慧城市和云计算等相关领域 的协同。加快推进与未来产业相配套的国家实验 室建设,完善面向未来产业发展的重大基础科研 攻关的组织领导体系、多元化支持投入机制、目 标导向的评价考核机制、促进形成合力的利益和 风险共担机制、开放流动的用人机制、基于区块 链等技术的信息共享互信机制、快速高效的成果 转移转化机制等,加快形成从基础研究到产品开 发的一体化攻关机制,简化创新链条、减少中间 环节、缩短创新周期。

2. 促进数字化、智能化驱动的开放创新。大

力推动未来产业研究院 [23]、国家产业创新中心、 国家技术创新中心等公共创新平台建设,为各类 创新主体特别是中小企业提供高质量软硬件支撑, 加大科研基础软硬件及其生态体系的国产化扶持 力度,加快全国范围内的数字化、标准化、一体 化进程,避免重复投入,提高公共创新资源共享 效率。对于揭榜制、创新联合体等开放创新机制, 要重视配套针对性的政策扶持和基础条件支撑, 根据不同类型项目的需求采取分类激励机制。加 快推进新基建和跨区域合作,开发基于新一代移 动通信、区块链、人工智能等技术的分布式资源 共享和数据协同的科技服务平台,通过供需匹配 技术、共识机制形成精准的贡献度识别、价值识 别与转换等能力,实现对不同创新主体和创新人 员的差异化、个性化激励,加快破解制约协同攻 关和融通发展的新老问题。

(四)加强制度政策供给和集成联动,形成强

大的高端要素一体化培育和配置能力

1. 加大学科创新和融合力度,大力培育复合 型战略人才。加大专业整合力度,推动科教融合、 产教融合向纵深发展,加快建设人文社会学科和 自然工程学科深度融合的综合性产业和科技管理 学科,强化未来学与经济、管理、社会等传统学 科的全方位融合,大力培養具有全局视野和战略 思维,特别是对未来社会结构、场景建设、经济

模式、未来技术与产业爆发点具有洞见力,且同 时具备国家宏观治理知识、微观项目管理能力、 管理系统和管理技术开发能力的创新型、复合型、 战略型人才队伍。

2. 重点完善问题和需求导向的评价激励体

系,为创新型科技人才成长提供适宜环境。一是 加快落实科研成果的跨学科互认机制。目前不同 学科各自为政,“清单模式”的成果认定机制会 对交叉创新造成严重阻碍,要尽快完善一体化的 评价标准,推动落实高水平科研成果和多元成果 形式的跨学科互认机制。二是加快推动分类评 价,加快完善与国家急迫需要和长远需求相适应 的评价考核体系,加强对“无人区”创新的制度 性保护,促进真正解决未来产业实际问题的原始 创新和源头创新,避免盲目地迎合国际热点。三 是尽快完善能够调动团队全员积极性的激励机 制,通过专家咨询制度和评价考核对象意见征集 制度,采取“专事专议 ”“联合破题”等形式, 探索能够差异化、个性化满足团队带头人、科研 骨干等不同类型成员职业发展诉求的动态协同激 励机制。

3. 探索建立基于信用和底线思维的治理体系,

加快形成高效的全要素一体化配置能力。传统的 人才、资金等要素层层报批的归口管理模式面临 严重的体制机制藩篱,资源配置分散、低效、重 复等问题严峻,很难适应具有强动态性、颠覆性 的未来产业的发展需求。建议在未来产业示范基 地开辟政策特区和专门渠道,加大科技、教育、 人才、财税、金融、产业等领域制度政策的集成 性供给力度,大力推动数字征信系统建设和运用, 建立基于信用和底线思维的创新全要素一体化治 理体系,通过“有形的手”管规划和底线,通过 “无形的手”促进自由竞争,形成未来产业群落, 吸引人才、资金等全要素高效流动和匹配。

参考文献

[1] 习近平在浙江考察时强调:统筹推进疫 情防控和经济社会发展工作 奋力实现今年经济社 会发展目标任务 [EB/OL]. (2021-04-01) [2021-08-17]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/01/ content_5497891.htm.

[2] 中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 [EB/ OL].(2020-03-13)[2021-08-17]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[3] 陈劲 . 聚焦未来产业,探寻管理创新 [J]. 清华管理评论,2020(9):1.

[4] 陈劲,朱子钦 . 七方面重点发力,加快迈 向高水平科技自立自强 [N]. 科技日报,2021-07- 08(06).

[5] Freeman,C. Technology Policy and Economic Performance :Lessons from Japan[M]. London :Pinter Publishers,1987.

[6] 沈华,王晓明,潘教峰 . 我国发展未来产 业的机遇、挑战与对策建议 [J]. 中国科学院院刊, 2021,36(5):565-572.

[7] 李斌,阳娜,郭宇靖,等 . 十问未来产业 [J]. 瞭望,2020(51):37-40.

[8] 习近平主持中央政治局常务委员会会议 分 析国内外新冠肺炎疫情防控形势 研究部署抓好常 态化疫情防控措施落地见效 研究提升产业链供应 链稳定性和竞争力 [EB/OL].(2020-05-14) [2021-08-17]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/14/ content_5511638.htm.

[9] 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报 [EB/OL].(2020-10-29) [2021-08-17]. http://cpc.people.com.cn/big5/n1/2020/1029/ c64094-31911510.html.

[10]《山西省“十四五”未来产业发展规划》 发布 [EB/OL].(2021-06-25) [2021-08-17]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-06/25/content_5620809. htm.

[11] 习近平:为建设更加美好的地球家园贡献 智慧和力量——在中法全球治理论坛闭幕式上的讲 话 [EB/OL]. (2019-03-27) [2021-08-17]. http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0327/c64094-30998648.html. [12] 陈劲,朱子钦,梅亮 . 意义导向的科技创新管理模式探究 [J]. 科学学与科学技术管理,2019,40(12):3-18.

[13] 习近平主持召开中央财经委员会第十 次会议强调 在高质量发展中促进共同富裕 统 筹做好重大金融風险防范化解工作 李克强汪洋 王 沪 宁 韩 正 出 席 [EB/OL].(2021-08-17)[2021-08-17]. http://www. xinhuanet. com/politics/ leaders/2021-08/17/c_1127770343.htm.

[14] 曲冠楠,陈劲,梅亮 . 有意义的创新:基 于复杂系统视角的交互耦合框架 [J]. 科学学研究, 2020,38(11):141-150.

[15] 陈劲,尹西明,梅亮 . 整合式创新:基于 东方智慧的新兴创新范式 [J]. 技术经济,2017,36(12):1-10+29.

[16] 陈劲,朱子钦,季与点,等 . 底线式科技 安全治理体系构建研究 [J]. 科学学研究,2020,38(8):1345-1357.

[17] 陈劲,朱子钦 . 加快推进国家战略科技力 量建设 [J]. 创新科技,2020,21(1):1-8.

[18] 陈劲,阳银娟,刘畅 . 融通创新的理论内 涵与实践探索 [J]. 创新科技,2020,20(2):1-9. [19]陈劲,朱子钦 . 探索以企业为主导的创新发展模式 [J]. 创新科技,2021,21(5):1-7.

[20] 陈劲,朱子钦 . 揭榜挂帅:从理论阐释到 实践方案的探索 [J]. 创新科技,2020,20(4):1-7.

[21] 陈劲,朱子钦 . 关键核心技术“卡脖子” 问题突破路径研究 [J]. 创新科技,2020,20(7):1-8.

[22] 陈劲,阳镇,朱子钦 .“十四五”时期“卡 脖子”技术的破解:识别框架、战略转向与突破 路径 [J]. 改革,2020(12):5-15.

[23] 王雪莹 . 未来产业研究所:美国版的“新 型研发机构”[J].清华管理评论,2021(2):12- 17.

(作者陈劲系清华大学经济管理学院教授、清华

大学技术创新研究中心主任,朱子钦系清华大学 经济管理学院助理研究员。本文为中国科学技术 协会调研宣传部项目“双循环格局下企业需求与 科技供给调查 ”〔 编号:20205441436〕 的研究 成果)