徐枋:活着比死去更艰难

2021-10-18王淼

王淼

在中国历史上,每当易代之际,对于丧失了依凭的士子们来说,最大的困难就是对未来如何抉择——是甘做遗民,还是效忠新朝?对于那些拒绝与新朝合作的士子们来说,最艰难的并不是以身殉国,而是如何活着——死,既可青史留名,亦可一了百了;然而,生,作为前朝遗民活在世间,却不像死那么简单了。他们要面对的不仅仅是新朝的迫害与打压,同时还有颠沛流离、忍饥挨饿的生活状态,如果拖家带口,更是负重而行,举步维艰,生存本身已成为一种沉重的负担。比如,明清易代之际,被时人称作“吴中三高士”之一的徐枋,他所面对的正是这样一种人生状态。

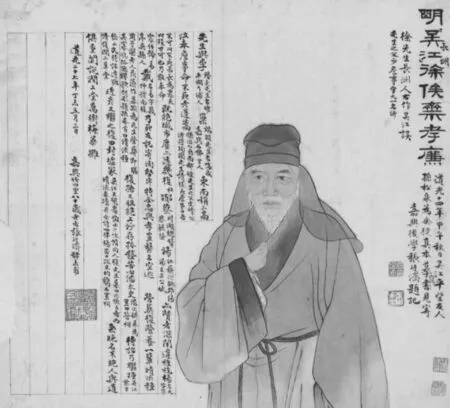

☉ 徐枋画像

公元1645年,明弘光元年,清顺治二年,对于时年二十三岁的徐枋(1622-1694)来说,无疑是一个面临着生死抉择的年份——就在前一年,崇祯朝宣告覆亡,而在南京匆匆建立的弘光小朝廷,也只苟延残喘了短短一年的时间。当清兵攻破徐枋的家乡苏州时,先是徐枋的父亲、时任弘光朝詹事府少詹事、翰林院侍读学士徐汧在虎丘新塘桥自沉而亡,继而江南名士徐石麒、侯峒曾、夏允彝等人亦先后以身殉国。徐枋本来打算追随父亲而去,却因为一场大病错过了时机,病愈后即谨遵父亲遗命,不入城市,“长为农夫以没世”,自谓:“死志未遂,苟存于时,于是束身土室,与世决绝。”以不死之身而“守身继志,所以成孝兼作忠也”。

不仕新朝,且不入城市,徐枋首先面对的就是一家老小如何生存的问题——如何吃,如何穿,如何住,如何行,都是切切实实的基本需要,根本没有任何回避的余地。身为士子,徐枋虽然是前朝举人,只要他愿意,侍奉新朝同样可以得到高官厚禄,但正像他一再申明的那样:“士君子不幸生当革运之会,错趾迍邅之时,苟非怀二心遗君亲者,未有不以死为归者也。齿剑仰药,怀沙沉渊,国亡与亡,九死未悔,不以皎皎之身而试汶汶之俗,此其最也。”话说得很明白,生逢鼎革之际,无论世道如何艰难,但只要对前朝不怀二心,均应抱有视死如归的决心,一生清名决不可被污浊的世道玷污。

鼎革之初,为了逃避剃发,徐枋带领家人弃家入山,不仅昔时家产俱成灰烬,数世收藏也化为乌有。他们隐姓埋名,避迹乡间,流离转徙四个多月,其间多次濒临危殆险境,终于还是“全发被获”。站在清兵设立的公堂之上,徐枋长立不跪,拒绝回答任何问题,最终忍受着奇耻大辱,惨遭髡刑。顺治三年(1646),徐枋草葬父亲于人迹罕至的长洲县金墅镇,并在此营建了简陋的草房,取名为“居易堂”,自此深居山林,不参加任何公开的聚会,谢绝拜访,谢绝所有亲朋好友的劝回与资助,开始了自己长达半个多世纪之久的“不入城”的人生。

所谓“不入城”,就是将城市视作新朝统治的象征,就是自我放逐,不进入新朝掌控的权力范围,从而刻意表达出一种疏远与游离的姿态,就是拒绝承认新朝统治的合法性。而矢志不进入城市,看似履行一种很简单的生活方式,但在现实生活中却远不是那么简单。晚明时期,士人的生活基本上是与城市息息相关的,尤其像徐枋这样的官宦之家,不单纯是读书、求学与入仕,其赖以存身的各种资源也无不取给于城市。不进入城市,即意味着完全脱离了过去的士人生活,既在很大程度上失去了生活来源,也就不可避免地陷入贫困之境。

“不入城”的徐枋一家人,究竟是如何维持生活的呢?在鼎革后的前十二年,亦即在金墅镇的“居易堂”生活时期,徐家尚有祖传的“义田”六顷,虽然是家族共有,均润同宗,但有了微薄的田租收益,徐家人尚且能够得以糊口。然而,到了顺治十五年(1658),情况陡然发生变化,清政府为了打压江南士人的对抗情绪,开始以各种名目征缴江南士族拖欠的赋税,从而激起了“江南三大案”的爆发。田产,一时间竟然变成了烫手的山芋,而对于徐枋一家人来说,失去了田产,则无异于陷入绝境,“种种横逆,种种构陷”自不必说,“一家八口,尽在危地”,却是不得不急切面对的现实。

既交不起赋税,又面临着缧绁之灾,无奈之下,徐枋只得带领着家人又一次踏上流亡之路。他们四处躲藏,辗转避迹于深山寺庙之中,徐枋本人“仅存一随身单布衣,一衣之外,荡然靡有一存”,全家陷入赤贫如洗的境地。这种到处漂泊、朝不保夕的日子整整持续了四年时间,直至康熙元年(1662),灵岩和尚在天平山上沙村为徐枋筹资修建了“涧上草堂”,徐枋一家人才总算安顿下来。

☉ 徐枋《居易堂集》书影

徐枋及其家人完全失去了生活来源。对于彼时的生活状况,从徐枋与一些友人的通信中略可窥见一斑,其中不仅屡屡出现“炊则无米,爨则无薪”“妻孥号寒,酷同露处”的描述,而屋漏偏逢连夜雨,如果遇到阴雨天气,室内连坐卧的地方也不能觅得,乃至常常夜不能寐,“此又是饥寒之外另一况味”。徐枋回忆鼎革之后的生活,曾经写下这样的文字:“十三年来穷愁困顿,日甚一日。数年之前俯仰粗给,仅无余资以供杂事,两三年来则左支右吾,仅得三餐。至于去冬以及今夏,则日食一饭一糜而已,或并糜而无之,则长日如年,枵腹以过。”几年前尚能填饱肚子,只是没有多余的闲钱;最近两三年则穷于应付,勉强吃上三餐;从去年冬天开始,一天只能吃上一干一稀两顿饭,有时连稀粥也吃不上,全家只有饿着肚子,度日如年了!

顺治十五年(1658),本来是一个风调雨顺、五谷丰登的年份,米价之廉,尤为数十年来所未有。然而,时近春节,当所有的人家都在“食精凿,制糕糜”的时候,只有徐枋一家,一直到除夕之夜,却连午饭尚未吃上,更不用说春节的饭食去何处筹措了。彼时的徐枋危病在身,缠绵床褥,百事皆废,连祭祀祖先的糕果也无从置办。在这个萧索冷落的除夕之夜,徐家唯有“青灯荧荧,家人相对,四壁悄然”而已。

徐枋一生养育了四个儿子和一个女儿,但因为遭逢奇穷,营养短缺,几个子女均寿命不永。其中,女儿年甫三岁,罹患寒疾而终;三子尚在襁褓之中即已夭折;次子聪明绝顶,能诗善画,“见者以为神童”,却因为得病没钱买药,从而耽误了治疗,并未活过总角之年;只有长子和四子长大成人,却均在风华正茂的年龄早早逝去。徐枋尝自谓,他的一生有“五穷”:穷于命,穷于时,穷于地,穷于饥寒,穷于赋性——外部环境的恶劣加上自身的性与时违,使他难以逃避“生平多坎坷”“骨肉多崎岖”的命运。

徐枋一生曾经多次罹患重疾,徘徊在死亡边缘。顺治十四年(1657),徐枋三十五岁,深冬大寒之日,因为无钱置衣,他只穿了一件被老鼠咬出了许多大洞的单衣出门送客,行至旷野,“寒风如刀,无可逃避”,第二天即引发疾病,乃至“八十日沉疴,六十日绝食”,若非遇到良医,断无生理。康熙十年(1671),徐枋四十九岁,罹患血痢两个多月,几次死而复生,虽然最终得以痊愈,却从此颓然衰瘁,耳聋眼花,反应迟钝。康熙十二年(1673),徐枋五十一岁,“反复病痛,徘徊生死”,气息微弱,翻身需要借助外力,拖延三个多月才勉强康复。康熙十四年(1675),徐枋五十三岁,突患重症,“且两病相继,至八阅月,岁底益剧,而支离委顿,竟同废人”……

对于壮年病亡的前朝遗民姜垓,徐枋一直以为,他的早逝乃是“家冤国恤萃于一身,创巨痛深并集方寸”的结果,属“忧能伤人,不复永年”,而对于徐枋本人来说,又何尝不是如此呢?自遭逢国变,徐枋未能从父赴死,国仇家恨,郁结于心,从此陷入悲戚之中,长期忍受着贫困交迫、流离失所的磨难,忍人所不能忍,行人所不能行。正是长期的身体劳损和精神压抑,使得徐枋的后半生百病交攻、沉疴莫起,以致未及四十,鬓髪斑白,齿牙摇落;年近五十,“少壮所读之书茫如隔世,宿昔所处之事转瞬遗忘”;而到了六十岁的年龄,徐枋已然须鬓如雪,看过去像七八十岁的老人了——如此种种,与其说是生理上的未老先衰,不如说是徐枋一生苦难的证明!

在生活最为艰难的时期,徐枋也曾以作画卖画为生,但他之所以作画卖画,只是为了缓解生活的压力,以之自食其力,而求不染于世,乃是不得已而为之,并不以营利为目的。就像南朝隐士朱百年一样,以采竹砍柴为生,每次都把捆好的柴竹放在路边,买者留下钱后自行取走,“聊以苟全,非敢以此稍通世路之一线也”。所以,徐枋卖画,既不署作者姓名,且以所作书画放置箱中,于驴背驱之,带到城郊,卖者不到,买者自取,彼此互不谋面——就连这个来往于城乡之间的驴,亦被时人称作“高士驴”。

在徐枋艰难困苦的一生中,若说有快乐,那就是故友相见和山水流连了。易代之际,人生如飘蓬,生命如草芥,亲朋好友之间多的是生离死别,少的是长相厮守,一旦故友重逢,就显得格外珍重。顺治十四年(1657)春日,好友李文中驾着一叶扁舟前来拜访徐枋,二人既是同道中人,且生死契阔已有十三年之久,见面后握手劳苦,回顾往昔,都忍不住潸然泪下。他们在舟中谈风月,话古今,相与痛饮,浮白歌呼,甚而忘却了各自的不幸遭遇。当徐枋看到舟中满载的金石与宋元书画时,不禁忘情地“垂帘抚卷,婆娑意得”。徐枋自谓,数十年闭门却扫的生涯,使他很久没有看到古人墨迹了,即便是当世豪杰的书画品题与收藏精品,他也难以与他们把臂细论,今天不仅看到了古人墨迹,还得以与知己好友杯酒言欢,快何如之!

徐枋一生苦难,难得有悠闲的心境游山玩水,然而,一旦走进自然,他又总是情难自已,流露出少有的愉悦与欣喜。徐枋坦陈,因为酷爱邓尉山水,他每年都会打破土室之戒,赴邓尉山探幽访胜,而每每行至虎山桥附近,他也总会流连于彼处的绝佳风景,乃至沉醉其间,不忍离开。当徐枋与三五好友一起联袂登山时,他常常会卓立高处,引声长啸,聆听山鸣谷应,注目风起云涌,去享受那种“天籁吹我衣裾,松涛起于足下”的快感。徐枋有时也会主动邀约一些友人出游,比如,他邀请旧友葛瑞五月夜山会,在小札中这样写道:“愿吾兄于十三日来,正当月色极佳时,今年天气少雨,新夏寒燠适宜,可坐岩石之侧,倾尊剧饮,以醉为期。酒渴则汲涧泉瀹新茗啜之,而山中老友有能吹洞箫弹鸣琴者,倩其一弄,与松风涧水互为响答……”那种期盼老友的殷殷之情,那种渴望融入自然的切切之心,情动于衷,溢于言表。

康熙三十三年(1694)秋,时年七十二岁的徐枋又一次罹患重疾,卧病在床——当此时,他的老伴和几个子女均已先他而去,偌大一个家庭,如今依然活在世间的只剩下他、儿媳华氏和独孙复官而已。徐枋自知不起,看着眼前面黄肌瘦的孤儿寡母,他不禁心疼难抑,悲从中来。回顾即将落幕的人生,徐枋自认恪守了“前二十年不入城市,后二十年不出户庭”的誓言,数十年来,他既多次谢绝了清廷官员的救助,也亲眼目睹了当初那些好气激、尚风义的士子,随着时间的推移,是如何忍受不住萧索枯槁、脱离人世的孤寒,而纷纷返回俗世、归顺新朝。而他却始终“未尝有一转念,未尝萌一退心”,面对人世间的奇穷、奇困、奇病,无不处之泰然、怡然受之。

然而,面对仅存的孤儿寡母、他的亲人,徐枋终于还是心软了,他可以将自己的生命建立在“蹇险颠厄”之上,且生死以之,无怨无悔,却不能不给后人留条活路。思量再三,徐枋留下这样的遗书:“寡媳孤孙,不可移居荡口,山居不便,入城可也。”经过半个多世纪的坚守,徐枋终于决定,把生存的机会留给亲人,为徐家的未来种下一颗希望的种子。但遗憾的是,徐枋去世后不过数年,华氏和复官亦先后谢世,遗民徐枋一门,并无孑遗。

民初学人罗振玉为徐枋编写年谱,发出这样的慨叹:“先生身世遭遇之奇穷,饥寒之凛凓,人事之舛迕,骨肉之崎岖,无所不臻其极。诚如先生所自述,彼苍之所以厄之者亦至矣。而先生处之泰然,先后数十年,下挫不辱,其行谊可感天地而泣鬼神,盖自生民以来,遇之穷,节之苦,诚未有过于先生者也。”而我们今天回望徐枋的一生,也依然时时面临着这样的追问:用一生为一个没落的王朝守节,心之所善,九死未悔,乃至全家陷入绝境,究竟值还是不值?

站在实用主义者的角度去看,徐枋显然傻得可怜,明明可以过上好日子,却偏偏自讨苦吃;明明知道毫无希望,却从不轻言放弃,若以现实生活中的利害关系作权衡,难道不是一种执迷吗?然而,站在徐枋的角度去看,前朝之于他既是一个象征,也是他一生的价值归依——正所谓“最是无家成久住,苍茫何处慰蹉跎”,他坚守的虽然是一个没落的王朝,却也是他一生的理想所在——有理想,且忠于理想,求仁得仁,得其所哉,并不存在值与不值这个问题。

的确,每逢朝代更迭之际,总会有一些人因心怀故国而拒绝与新朝合作,对于他们,家国的概念远远超越了王朝的概念,他们之所以会以一生殉一个消逝的王朝,他们追寻的是一种人生理想,他们坚守的是一种人生信念。他们的选择让我们知道,即便处身于一个蝇营狗苟的时代,依然有坚韧与刚毅的人格存在,只要有坚韧与刚毅的人格存在,即便王朝消亡,民族的精神却不会消亡,这个民族也依然会有复兴的希望。