MR 和CT 后处理技术在骨外科临床见习带教中的应用价值

2021-10-16张沥张晶拓振合李陇超

张沥,张晶,拓振合,李陇超

(1.陕西省人民医院 MR 室,陕西 西安 710000;2.陕西中医药大学第一附属医院 骨外科,陕西 咸阳 712000)

0 引言

骨外科教学内容多且复杂,涉及全身骨骼,属于偏重于实际操作的临床学科。对骨折局部解剖知识有较高要求,包括易损伤神经、血管等[1]。但是实习生在学校鲜有机会直接参与尸体解剖,很难建立人体内三维立体解剖结构的概念,继而影响了对疾病的整体认识,导致对骨折移位、分型以及骨肿瘤、椎间盘突出等疾病手术方案的理解困难[2]。常用的教学方法通常依靠带教老师照本宣科的教导,采用单向式、填鸭式的方法,通过查体和问诊,过程比较单调枯燥,难以激发学生的学习兴趣,较易出现理论知识和临床实际操作无法紧密结合的现象,从而对学生临床思维能力的形成造成了一定的限制。

因此,现有的传统模式已经不能满足目前的临床教学要求[3]。如何引导学生将学校所学到的基础理论知识与临床实践操作技能相结合,如何更有效高质的提升骨外科临床教学效果,如何加强实习学生临床实践能力的培养,探索新的教学工具是骨科教学所面临的一个重要挑战。随着医学影像学新技术相继发明并应用于临床,MR/CT 常规及高级后处理软件已广泛应用于骨外科疾病的临床诊疗,但用于骨外科临床教学却鲜有报道。因此,文章拟通过分析对比研究 2019 年1 月至2020 年1 月在我院骨外科见习的陕西中医药大学临床医学系5 年制本科生的见习期间资料,以期探索采用MR/CT 后处理技术在骨外科见习带教中的教学效果,我们进行了以下研究。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本次研究对象为陕西中医药大学2017 级120 名临床专业5 年制本科生。采用随机数字表法随机分为实验组(60 名,其中男28 名,女32 名),平均(21.3±1.1)岁;对照组(60 名,其中男27 名,女33 名),平均(21.5±1.2)岁。两组学生在平均年龄、性别、平时学习成绩方面等一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。两组学生均已完成骨外科常见病和多发病相关理论知识的学习,对常见疾病具有一定的认识。

1.2 教学方法

实验组(采用MR/CT 后处理技术教学组)教学方式:由5 名高年资主治医师(骨外科临床工作6年以上的)担任带教老师进行临床知识的讲解,随后选取经过MR/CT 后处理的相关病例,进行查房及询问病史和体格检查,然后再登录PACS 系统调取病例的影像资料及后处理图像,结合病史体征进一步推理分析病例,指导学生理解疾病的诊断及治疗过程。上述带教老师的学历、平均教学经历差异均差异无统计学意义。

对照组(采用传统影像技术教学组)教学方式:实施传统教学模式,即由5 名工作6 年以上的高年资主治医师担任带教教师进行临床知识的讲解,随后进行查体及问诊,同时在床旁结合相关二维影像资料对病例进一步梳理分析,最后教师指导学生理解并掌握相关疾病。上述带教老师的学历、平均教学经历差异均差异无统计学意义。

1.3 教学质量评估

1.3.1 问卷调查

为使教学方法能够得到长足改进,授课结束后分别对实验组和对照组学生进行问卷调查。内容包括激发学习兴趣;培养自学、独立思考能力;教学模式满意率;见习时注意力的保持度;记忆效率的增强。

1.3.2 见习考核

见习结束后,进行理论考核,主要包括理论知识考核和病例分析能力考核,各50 分,共计100 分。并邀请3 名副主任医师对考试试卷进行盲评,总分作为出科考试成绩。

1.4 统计学分析

所有数据均采用 SPSS 25.0 软件进行分析,见习考核成绩以()表示,组间比较采用独立样本t检验,计数资料采用频数表示,组间比较采用卡方检验,P<0.05 提示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查问卷结果比较

实验组问卷调查中激发学习兴趣;培养自学、独立思考能力;教学模式满意率4 项中得分较对照组提高较多,且具有统计学差异(P<0.05),而在见习时注意力的保持度、增强记忆效率2 个单项方面差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。结果表明多数学生认为应用MR/CT 后处理技术教学法提高了主观能动性,但也有极少数学生不喜欢这种教学方式。总体而言,案例结合MR/CT 后处理技术教学法得到绝大部分学生的支持。

表1 两组学生问卷调查表得分结果的比较[n(%)]

2.2 学生见习考核成绩比较

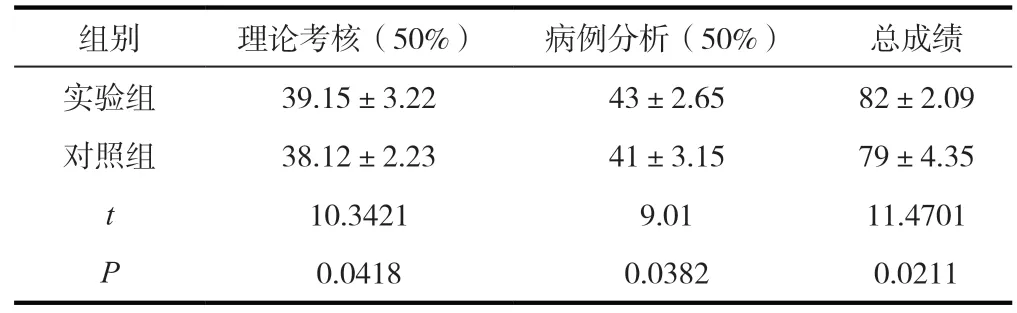

实验组和对照组理论考核成绩分别为(39.15±3.22)和(38.12±2.23)分,病例分析成绩分别为(43±2.65)和(41±3.15)分。实验组见习考核和病例分析能力的平均成绩均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),如表2 所示。结果表明应用MR/CT 后处理技术结合案例教学法更有利于学生对骨外科知识的理解和掌握。

表2 两组学生见习考核成绩结果的比较()

表2 两组学生见习考核成绩结果的比较()

3 讨论

3.1 骨外科临床见习教学模式改革的必要性

临床实践教学是医学教育的重点和难点,也是医学生提升实践能力和综合素质的关键,见习教学是教育过程中必不可少的一项[4]。对于骨外科来说,临床实践的重要性不言而喻。学生掌握了理论知识后,通过临床见习和实习,加深对所学知识的理解。临床见习能够让学生更好地体会医生的角色,培养独立思考的能力,提高学生分析病例的水平,同时也能锻炼医学生的实际表达和动手能力,为今后的医疗卫生工作打好基础[5]。

传统的见习教学主要是通过带教老师引导学生给患者做体格检查,再结合二维断层影像图像,指导见习学生从实践获得知识。但这种传统的方式存在一些不足之处,主要表现在:第一,教学模式不够直观。传统的二维断面解剖图像,对于非影像专业的本科医学生而言缺乏空间感,无法使学生直观地观察,难以将解剖知识与骨科知识更好地融合、贯通。第二,教学工具不够灵活。目前骨科案例教学缺乏直观可见的教学辅助工具,案例代入感不强,增加了学生对骨科理论知识学习的难度。第三,教学方式不够形象生动。单纯的理论讲解,信息量大,难以调动学生对骨外科学的学习积极性,更难吸引学生的注意力。因此,像骨外科这种实际性强的临床见习教学课,改革非常有必要[6]。

3.2 mR/CT 后处理技术在见习教学中的有效性和可行性

近年来,MR/CT 后处理技术快速发展,将传统的二维影像学资料进行三维重建,使复杂骨折部位显示更加立体、清晰,还可多角度显示,范围更广[7]。此外,MR 神经弥散张量成像能够反映腰骶神经的损伤,能够无创定量评估损伤程度,可以立体、逼真地显示腰骶丛神经。而医学教学特别需要立体、形象的显示解剖和病变。利用这些成像技术提高了学生的学习兴趣,教学内容更加多样和丰富。因此,MR/CT 后处理技术结合案例分析法是本科见习教学的良好手段。

例如,多发肋骨骨折属于比较严重的损伤,通常伴有不典型肋骨骨折和隐匿性骨折,常规二维影像图像易出现漏诊、误诊,而容积再现是一种三维容积数据分析,通过对肋骨三维重建可将肋骨完整立体再现,并且可进行旋转观察,定位效果好,有利于医学生多角度、多方位观察肋骨骨折,带教教师结合三维图像讲授肋骨骨折的根数、骨折的类型和相应治疗计划,清楚明白,学生易于理解和掌握[8]。

踝关节骨折多为复杂损伤,部位常较隐匿,易发生漏诊和误诊。通过CT 容积再现后处理技术,有效避免了隐匿骨折被覆盖、组织重叠的缺陷,有利于骨折的显现。MR 检查通过多平面重建显示韧带和软骨受损情况。实践证明,后处理技术对学生的临床思维能力的训练是有显著成效的[9]。

对于腰椎间盘病变的患者,传统的MR 成像通过形态学诊断周围神经损伤远远不够。而神经弥散张量成像能够反映腰骶神经的损伤并能够定量评估损伤程度,且以伪彩形式立体、逼真地显示出来[10-11]。对初步接触临床不太熟悉断层解剖的学生,是良好的教学工具。

3.3 mR/CT 后处理技术在见习教学中的感受和体会

利用MR/CT 后处理技术在骨科中的教学优点在于:一是吸引学生注意力,提供学生兴趣,通过逼真、直观的立体影像,使解剖知识与骨科知识更好地融合、贯通;使临床学习更多样灵活,理解更容易,提高教学质量;二是开阔了学生的眼界,提高学生对新型技术在临床运用的兴趣。拓宽学生知识面,激发学生求知欲,培养学生的科研方向及创新意识有重要意义。三是使学生更容易理解MR/CT 片,缩短了学习阅片的周期,帮助学生建立更生动和客观的三维立体思维。

综上所述,相较于传统教学的单调模式,MR/CT 后处理技术是直观可见的三维教学辅助工具,提高了临床见习课程的教学效率,充分调动了学生的学习主动性和积极性,提高学生的骨外科临床思维和实践技能操作能力。此外,增加了学生对于MR/CT 影像资料阅片的能力,将实践技能学习与理论知识学习巧妙融合,为教与学带来全新气象,激发学生兴趣,为骨外科临床见习教学改革带来了全新的动力。