韵高千古一门书香

2021-10-15梁炳超

被称为『第一望族』的琅琊王氏家族缘何成为书法史上历时最长、产生书家最多、对后世影响最大的一个书家群体?以『二王』王羲之、王献之父子为代表的王氏家族书法又演绎了怎样的书法传奇?

1700多年前,中国进入一个空前的文化变革期,也是文学艺术极度繁荣的时代—魏晋南北朝时期。这一时期,文化觉醒、思想开放、个性张扬,新兴的文化环境相互交融,中国书法由启蒙走向成熟,由单一走向多元,涌现出众多优秀的书法家,成为中国书法史上一座高峰。

由门阀制度兴起的家族书法群体对书法艺术的发展起到了重要推动作用。其中,以“二王”王羲之、王献之父子为代表的琅琊王氏家族是中国书法史上历时最长、产生书法家最多、对后世影响最大的书家群体。魏晋以降,王氏家族在历史上有确切记载的书法家有150多人,时间跨度300余年,谱写了中国书法史上的千载传奇。自古至今,学书必宗魏晋,临帖必法“二王”。在人们心目中,魏晋风骨已然是书法艺术所追求的最高标准,具有不可替代的地位。

韵高千古 第一望族

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

—唐·刘禹锡 《乌衣巷》

唐代诗人刘禹锡在诗中所提到的“乌衣巷”是指晋代“王谢”两家豪门望族的宅第。“王谢”是六朝望族琅琊王氏与陈郡谢氏的合称,分别以王导和谢安为代表。两姓子弟都喜欢穿象征尊贵身份的“乌衣”,因而他们宅第附近的巷子便被人们称为“乌衣巷”。

居住在乌衣巷的王氏家族不仅政治名人辈出,还是文化世家,涌现出众多彪炳史册的文化典范,堪称“中华第一望族”。王氏家族书法的兴盛,与家族的政治背景和社会地位有着密切的关系。

西晋时期“竹林七贤”中的王戎与玄学名家王衍被认为是王氏家族最早的书法实践者。王戎书丹的摩崖石刻隶书《石门颂》线条沉着劲道,结字舒展放纵,体势瘦劲,飘逸自然,是中国书法史上的一座丰碑,它与陕西略阳县的《郙阁颂》、甘肃成县的《西狭颂》并称为“汉三颂”。而王衍所“作行、草尤妙,初非经意,而酣然痛快见于笔下……其自得于规矩之外”(《宣和书谱》),书迹传有《麦秋帖》。

东晋初年,王氏家族书法开始引领时代,出现了一批有一定影响的书法家,如王导、王廙(yì)、王敦等人。王导、王廙是这一时期王氏家族书法的核心人物,对王氏书法产生了积极的影响。王导,字茂弘,是王羲之的伯父,官至宰相,是东晋政权的奠基者之一。王导书法渊源深厚,且能够借鉴前人经验加以创新。他还教诲王氏族人要尊重书法,时常练习,从而遗芳后世。王导善行草书,有《省示帖》《改朔帖》传世,其中《改朔帖》被视为今草发展的早期典范之一。王廙,字世将,是王羲之的叔父,也是其书法老师。王廙提出了书、画创作要“行己之道”,即所谓不因袭前人,要闯出自己的路子。王羲之正是遵循他的这一创新原则,才取得令人瞩目的书法成就。王廙善章草和隶书,传世书法有《祥除帖》《廿四日帖》等,唐代书法理论家张怀瓘在《书断》中记载:“王廙……工于草、隶、飞白。自过江,右军之前,世将书独为最。”可见王廙书法成就之高。

“二王”鼎盛 光照千秋

真正完成王氏家族书风转型并使王氏书法达到鼎盛的,是被后世以“二王”并称的王羲之、王献之父子。

王羲之,字逸少,中国书法史上最有影响的书法家,被后人尊为“书圣”。王羲之师从卫夫人和叔父王廙学书,擅长楷书、行书和草书。他的楷书师承钟繇,但相较于钟氏楷书减少了隶书笔意,更具成熟楷书面貌,用笔灵动,结构匀称,章法自然,萧散之外增添了几分秀劲之风。

东晋穆帝永和九年(353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等41位名士好友,在山阴(今浙江绍兴)兰亭举行“修禊”活动,大家“曲水流觞”,饮酒作诗,结成《兰亭雅集》,请王羲之为诗集作序。王羲之乘着醉意一挥而就,这就是千古名篇《兰亭序》。据说,王羲之酒醒后再抄录数遍,都不能达到酒醉时的效果。一次醉书奠定了王羲之在书坛无可撼动的地位,也把王氏书风推向了高峰。《兰亭序》之妙在于天真自然,宛转灵动,兼具遒美风度,再加上文辞优美,与书法配合相得益彰,堪称完美之作。因此其被后世誉为“天下第一行书”。

《兰亭序》自诞生以来,历代备受推崇。及至唐代,因唐太宗李世民的喜好,更将王羲之和《兰亭序》推到了一个新的高度,王羲之在书学史上至高无上的地位被确立并巩固下来。唐太宗为了得到《兰亭序》,想尽各种办法,最终派“萧翼赚兰亭”,深藏宫中,还让虞世南、褚遂良、冯承素等名家临摹后分赐给大臣们收藏学习。唐太宗去世后,《兰亭序》真迹不知所踪,我们今天所能见到的大都是临摹本,如“神龙本”“定武兰亭”“陆继善摹本”等,版本众多,各有千秋,这也为研究《兰亭序》蒙上了一层神秘的面纱。

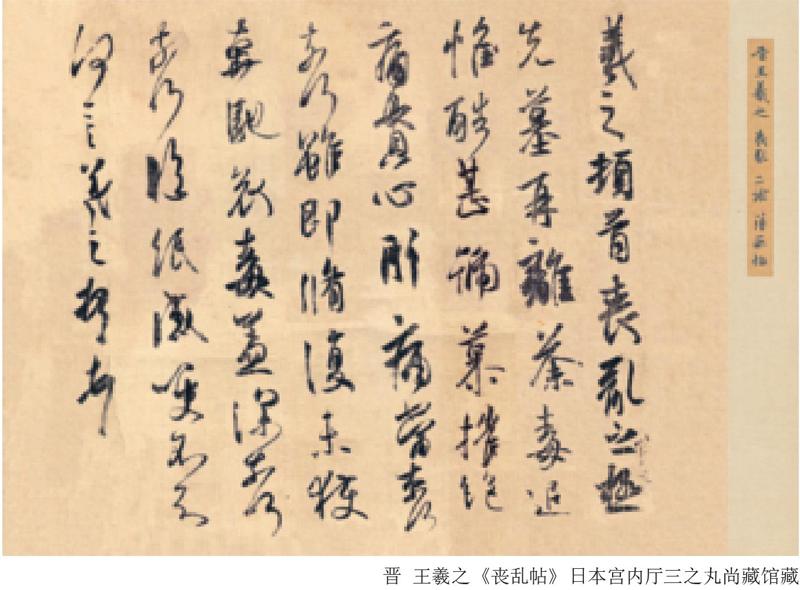

历代书学名家无不效法王羲之,以《兰亭序》为圭臬。清代雖以碑学打破帖学的范围,但王羲之的“书圣”地位仍未被动摇。王羲之的传世作品除《兰亭序》外,还有《黄庭经》《乐毅论》《初月帖》《姨母帖》《丧乱帖》《快雪时晴帖》等。

王羲之的八个子女也都是书法高手,其中以王献之成就最为突出。王献之是王羲之第七子,工于楷书、行书与草书,草书成就最高。可惜其真迹都已失传,目前我们见到的王献之书法作品都是刻本、摹本或临本。小楷《洛神赋》是王献之楷书代表作之一,从中可以看出王献之楷书比其父王羲之的更为俊秀,更为舒展,飞动之态明显,虽是小楷,却气象宏阔。王献之创“稿行之草”和“一笔书”,这是其对草书的两大贡献。他将张芝的章草和王羲之的今草又向前推进一层。草书名作《中秋帖》就是其“一笔书”的代表作,笔势连续不断,宛如滔滔江河,一泻千里,表现出一种雄姿英发的豪爽之气,世人评价甚高,被清乾隆皇帝列为清内府“三希”之二。

王献之的书法成就可与王羲之比肩,后世常以“二王”并称。“二王”全面秉承家族书法的传统,创造了不计其数的优美书法经典,滋养了一代又一代的书法家。初唐楷书四大家欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷,五代的杨凝式,元代的赵孟頫,明代的祝允明、文徵明、董其昌等人都是从王羲之的楷书里汲取营养,再加以个人的领悟,形成自己的书法风格。如欧阳询的书法,个性面貌虽然独特,但主要学的也是“二王”,楷书则更多地继承了王羲之。《新唐书·欧阳询传》说:“欧阳询初效王羲之书,后险劲过之,因自名其体。”虞世南书法师承智永,因此其书法间接地受到了王羲之的影响。褚遂良的书法传承了由“二王”至智永、虞世南一脉,继承了“二王”清雅、秀媚的书法内质,深得“二王”书法精髓。

王羲之、王献之父子打造了魏晋时期一个鼎盛书法时代,光照千秋,永为后世所敬仰。

风流气骨 一门书香

王氏一门,书家林立。东晋后期的王珉和王珣,南朝齐梁间的王僧虔、王慈、王志等一批具有代表性的书家,继续传承王氏家族书法。清乾隆十一年(1746年)春,乾隆皇帝获得王珣的《伯远帖》后,将它与王羲之的《快雪时晴帖》(唐人摹本)、王献之的《中秋帖》(宋代米芾临本)同藏于养心殿,这便是“三希堂”的三件至宝。明代书画家董其昌论《伯远帖》,言其“潇洒古淡,东晋风流,宛然在眼”;清代文学家姚鼐的评论更加形象,言其“如升初日,如清风,如云,如霞,如烟,如幽林曲洞”。观《伯远帖》,字字轻松自在,笔简意全,空灵剔透,令人遐想,耐人回味。

王僧虔是王导的五世孙,流传下来的书迹有《王琰帖》。王慈、王志是王僧虔的儿子,流传后世的书法作品有《柏酒帖》《一日无申帖》等。这一时期的书法风格创新不多,基本上是王氏家族书风的继承和延伸。

智永和尚,俗姓王,名法极,是王羲之七世孙。据说智永和尚学书特别勤奋,居永欣寺三十载,每日深居简出,专心习字。他准备了数个可以装一石多的簏子,笔头写秃了就换下来丢进簏子里。日积月累,竟积攒下十大簏子。他在门前挖了一个深坑,将这些笔头掩埋其中,上砌坟冢,名之曰“退笔冢”。这就是成语“退笔成冢”的来源。从“退笔成冢”的故事中,还可看出古人对书法之笔锋的高度重视。

智永对后世书法影响深远。他创“永字八法”,为后代楷书立下典范。所临《真草千字文》八百多份,广为分发,影响远及日本。即使现在,其依然是书法学习的经典教材。清代书法家何绍基说:“笔笔从空中来,从空中住,虽屋漏痕,犹不足以喻之。”我们细读他的墨迹《真草千字文》,看得出他在用笔上藏头护尾,一波三折,含蓄而有韵律的意趣。智永的书法传承了王羲之的用笔,正如唐代张怀瓘《书断》所说“半得右军之肉,兼能诸体,于草最优。气调下于欧、虞,精熟于羊、薄”。智永书法,“笔力纵横,真草兼备,绰有祖风”,使王氏家族书法又出现了一个高峰。

魏晋以来,王氏家族留下了众多的经典法帖,为后世树立了书法典范。历时数百年不间断的书法传承,也成了书法史上绝无仅有的传奇。

梁炳超,北京外国语学院工会常务副主席。