坡耕地降雨径流与土壤侵蚀特征研究

2021-10-15王军魏飒刘凤婵周辉

王军,魏飒,刘凤婵,周辉

(1.河北师范大学汇华学院,河北 石家庄050091;2.河北省水利科学研究院,河北 石家庄050057;3.河北省水资源研究与水利技术试验推广中心,河北 石家庄050061;4.河北省水文勘测研究中心,河北 石家庄050031)

坡耕地是我国耕地资源的重要组成部分,其治理滞后已成为影响生态重建和恢复的关键因素[1]。河北省山丘和丘陵区总面积占全省国土总面积的60%,其中坡耕地面积为79.67万hm2,占全省耕地总面积的11.0%[2]。根据《全国坡耕地水土流失综合治理工程规划》(2010-2030),国家发改委、水利部联合开展了坡耕地水土流失综合治理试点工程,自2010年11月起河北省列入首批国家坡耕地水土流失综合治理试点项目。因此,防范水土流失成为河北省坡耕地综合治理亟待解决的问题。

采用人工降雨试验,模拟坡耕地水土流失,是研究土壤侵蚀的一种非常重要的方法,也是国内外水土保持、环境保护学研究的热点[3~5]。国际社会对土壤侵蚀的研究迄今已有上百年的历史[6~8]。国内学者对土壤侵蚀的研究大多是针对土层深厚的黄土高原进行的[9~11],在东北丘陵区、西南贵州、四川山地区也开展过类似研究[12~14],但截至目前,针对土层薄、土壤渗透性较差的北方土石山区进行的相关研究尚未广泛开展。河北省山区、丘陵区属于典型的北方土石山区类型,坡面土壤侵蚀过程与机理研究相当薄弱,甚至鲜有报道。通过人工模拟降雨试验,对不同坡度和降雨强度下北方土石山区坡面土壤侵蚀过程与机理进行研究,旨为该区坡改梯建设、水土资源保护和生态环境建设提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验条件与装备

本研究在室内条件下进行。人工模拟降雨试验在河北省水资源研究与水利技术试验推广中心人工模拟降雨大厅实施,试验装备由人工降雨系统、坡面实验系统、实验控制系统和供水系统四部分组成。

人工降雨系统:总控制降雨面积6 m2,有效降雨高度18 m,降雨均匀度大于85%,雨滴模拟喷头为不锈钢材质的旋转下喷式喷头,通过3种不同规格的喷头叠加来对自然降雨进行模拟。

坡面实验系统:移动式可变坡钢体土槽,试验土槽规格为长4.0 m、宽1.5 m、高0.5 m的移动式液压可调坡钢制土槽(在宽度方向上每50 cm划分1个试验槽,形成3个独立的4.0 m×0.5 m×0.5 m试验槽),坡度调节范围为0°~25°,调节步长为5°。

实验控制系统:试验用土为壤土,使用前过10 mm筛,填土至距土槽顶部5 cm处,防止雨滴降落使侵蚀的泥沙溅出槽外而造成泥沙量损失;土槽尾部设置“V”型收集口,用来收集产生的径流和泥沙,同时底部留孔,便于土壤水渗透出槽外。

供水系统:水源采用地下水,经水泵提水后至分水器内,通过压力表调节水压控制降雨强度。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计在人工模拟降雨量60 mm、坡面长4.0 m、坡面宽0.5 m的条件下,通过模拟不同坡度与降雨强度组合处理的坡面产流和产沙过程,明晰坡度和降雨强度对坡面水土流失及土壤侵蚀过程的调控机制。试验设计的坡度有4个,分别为10°、15°、20°和25°;降雨强度有4个,分别为40、90、120和180 mm/h,通过不同的降雨历时控制各降雨强度下的降雨量均为60 mm,降雨强度与历时组合分别为40 mm/h×90 min、90 mm/h×40 min、120 mm/h×30 min和180 mm/h×20 min。

填槽土采用人工采集的砂质壤土(事先已过10 mm筛),土壤颗粒中砂粒(粒径>0.05 mm)、粉粒(粒径0.05~0.005 mm)、黏粒(粒径<0.005 mm)含量分别为40%、48%和12%。按照试验设计容重(1.34 g/cm3)分层回填,每10 cm一层,装土时尽量保持土面平整。此外,每次试验前对坡面进行预降雨,待土壤含水量达到饱和且刚开始产流时停止降雨,保证试验土壤初始含水量相同。

1.2.2 测定项目与方法

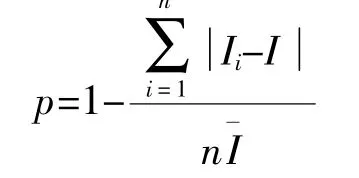

1.2.2.1 降雨强度和均匀度。在模拟降雨前,对降雨强度和降雨均匀度进行率定。降雨前,在顺坡方向每隔50 cm、水平方向每隔30 cm放置1个1 000 mL塑料烧杯,以承接降雨;降雨一定时间(>10 min)后,用量筒称量烧杯内的雨水体积,根据烧杯口面积和降雨历时,求得实际的降雨强度。利用公式,计算降雨均匀度(P):

式中,Ii为第i点降雨强度;I为设定降雨强度;I¯为平均降雨强度。

1.2.2.2 径流量和泥沙量。在每次模拟降雨前测定径流小区的土壤含水量,以控制前期土壤含水量基本一致。降雨开始后计时,记录初始产流时间;待产流后,每隔1 min更换1次径流采集桶。采用称重法,测定径流采集桶中的径流和泥沙总量。

1.2.3 数据统计分析利用Excle 2013软件,对坡面产流量和产沙量数据进行分析。

2 结果与分析

2.1 坡度对坡面土壤侵蚀特征的影响

坡度是表征地貌形态的主要指标,也是影响坡面土壤侵蚀的重要因素。坡度与坡面侵蚀关系复杂,因此对土壤侵蚀的影响规律存在一定的不确定性[15]。

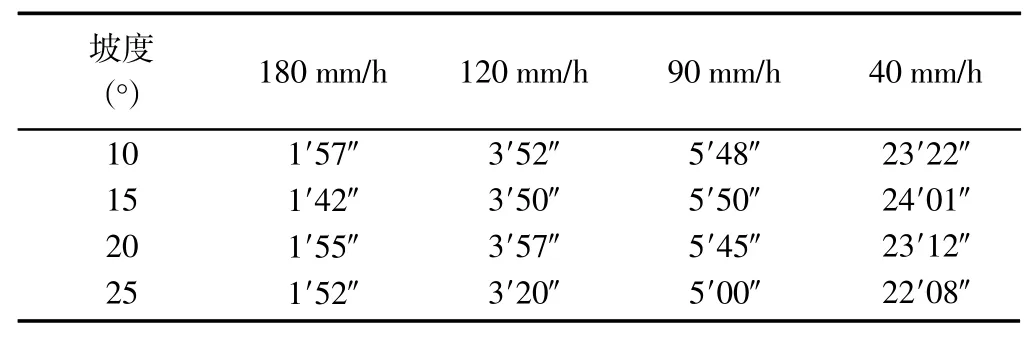

2.1.1 对坡面产流时间的影响在降雨强度一定的条件下,坡度由10°增大到25°,坡面的产流时间相差无几(表1),相关分析结果显示坡度与产流时间相关不显著。坡面开始产流所需的时间受坡度影响很小,与土壤性质如土壤类别、容重和含水量等有关。土壤中细颗粒越多,土壤的入渗能力越弱。本研究采用的填槽土黏粒占比(12%)和粉粒占比(48%)合计达到60%,降雨后剖面观察发现,其湿润峰不超过15 cm,说明试验用土的入渗能力很弱,其产流方式为超渗产流。同时,在高强度暴雨雨滴的击溅作用下,疏松的表土会很快形成密实的表土结皮层,导致土壤入渗能力降低[16]。故随着降雨强度的增大,但由于土壤的入渗能力几乎不变或略有降低,因此坡面产流所需的时间明显缩短。在降雨强度40 mm/h下,最短产流时间为22 min左右;在降雨强度90 mm/h下,最短产流时间为5 min;在降雨强度120 mm/h下,最短产流时间超过3 min;而在降雨强度180 mm/h下,最长产流时间尚不到2 min。

表1 不同坡度下各降雨强度处理的产流时间Table 1 Runoff generation time of each rainfall intensity treatment under different slopes (min)

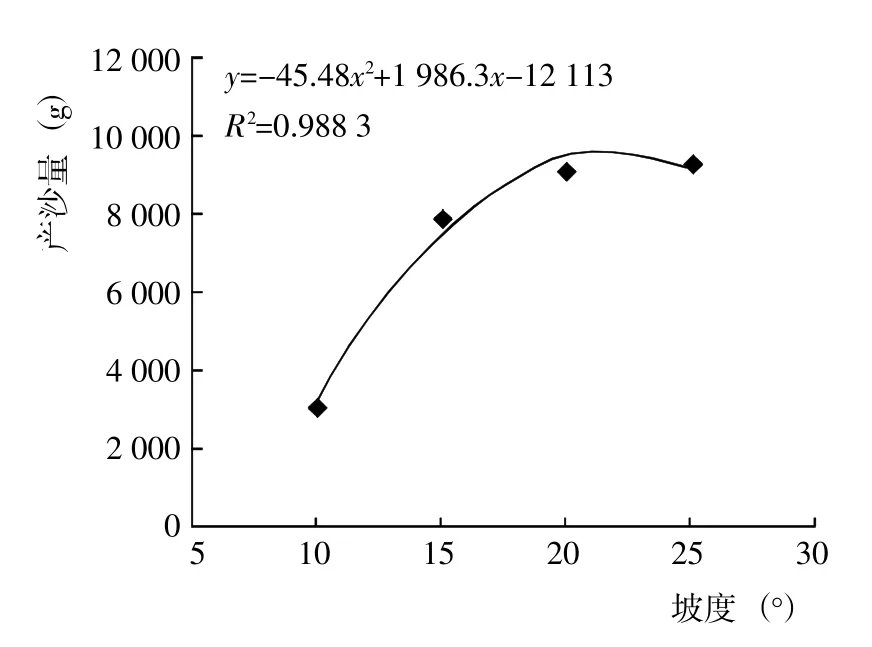

2.1.2 对坡面产沙量的影响在降雨强度一定的条件下,随着坡度增大,坡面产沙量逐渐增多,其中陡坡的产沙量明显高于缓坡。以降雨强度180 mm/h为例,对坡面产沙量(y)与坡度(x)的关系进行回归拟合,结果(图1)显示,二者关系方程为y=-45.48x2+1 986.3x-12 113(R2=0.988 3),计算得到坡度为21.83°时产沙量最高,为9 574.5 g。陈法杨[17]和靳长兴[18,19]研究表明,土壤最大侵蚀量的临界坡度为25°左右。本试验中坡面最高产沙量的临界坡度约为22°,与前人研究结果基本相近。

图1 坡度对坡面产沙量的影响(降雨强度180 mm/h)Fig.1 Effect of slope on slope sediment amount

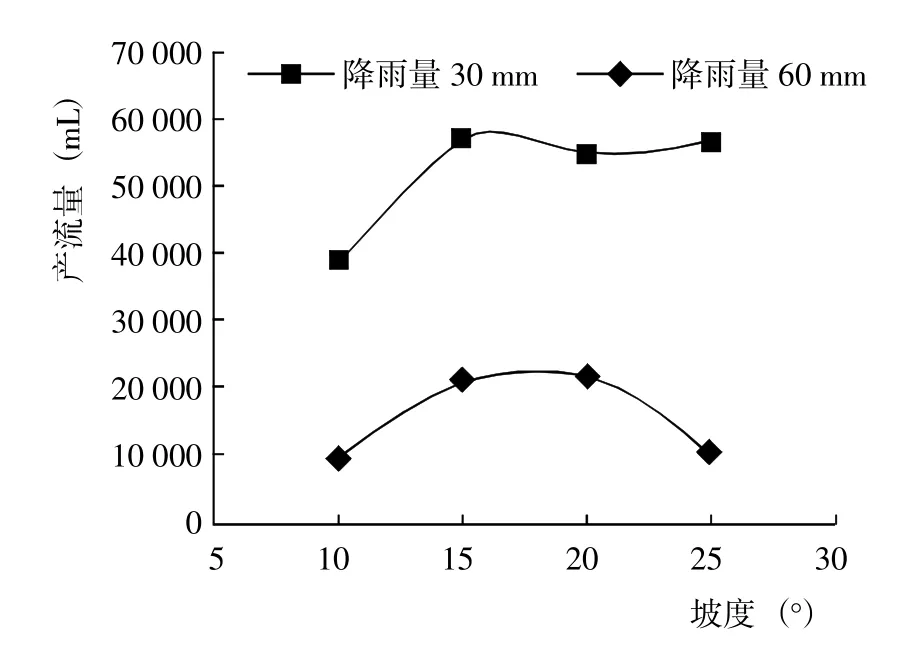

2.1.3 对坡面产流量的影响在降雨强度180 mm/h条件下,当降雨量为30 mm时,产流量随着坡度增大呈先增加后降低的变化,其中,坡度由10°增大到15°时产流量由9 171 mL增加到21 131 mL,坡度为20°时产流量达到峰值21 587 mL;当降雨量为60 mm时,产流量随着坡度增大呈快速增加—缓慢降低—缓慢增加的变化,其中,坡度由10°增大到15°时产流量由38 814 mL增加到57 185 mL,坡度继续增大后产流量变化比较平缓(图2)。

图2 坡度对地表产流量的影响(降雨强度180 mm/h)Fig.2 Effect of slope on surface runoff under the rainfall intensity of 180 mm/h

从不同降雨历时的产流量与坡度关系曲线可以看出,在一定的降雨强度条件下,随着坡度增大,产流量增加,而入渗量减少;但坡度超过一定数值后,产流量随着坡度增大呈现递减的趋势。

本试验采用的是固定坡长的土槽装置,随着坡度增大,坡面的承雨面积逐渐减少,坡度分别由10°增大到15°、由15°增大到20°、由20°增大到25°时,承雨面积缩小的幅度逐渐增大。在坡度10°和15°情况下,坡面冲刷相对较小,坡面细沟发育尚未明显,下垫面表层粗糙度仍较低,土壤入渗速率低,故此时下垫面承雨面积降低的速率不及坡面汇流的速率,坡度由10°增大到15°时产流量呈增加趋势;在坡度20°和25°情况下,一方面坡面冲刷迅速发育为细沟侵蚀,下垫面表层粗糙度变大,入渗能力增加[20,21],加上承雨面积较大幅度降低,故坡度由15°增大到25°时产流量呈递减趋势。此外,由于试验用土壤为超渗产流,随着降雨历时的增加,产流量与坡度的相关性逐渐降低,故总降雨量60 mm条件下,15°、20°和25°不同坡度的产流量相差不大。

2.2 降雨强度对坡面土壤侵蚀特征的影响

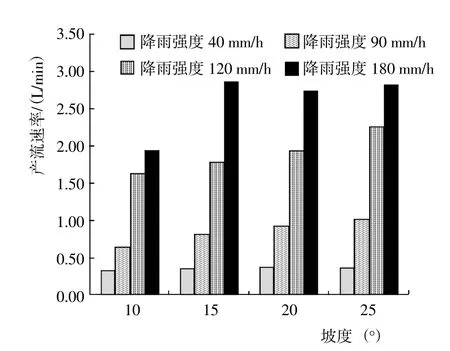

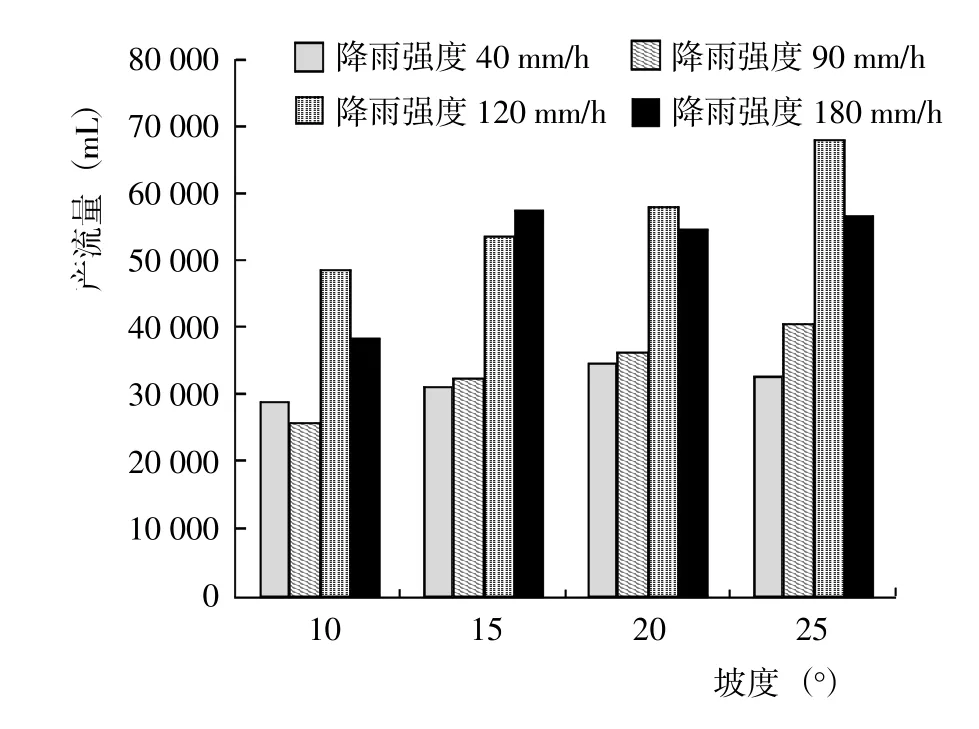

2.2.1 对坡面产流量的影响在土壤入渗能力相同的前提下,随着降雨强度增大,单位时间的坡面产流量逐渐增加(图3)。本试验是在总降雨量相等的条件下进行的,降雨强度小时历时长,降雨强度大时历时短,从整个降雨过程所产生的总产流量(图4)可以看出,相对较小降雨强度(40 mm/h、90 mm/h)的总径流量小于相对较大降雨强度(120 mm/h、180 mm/h)的总产流量,但降雨强度90 mm/h的总产流量并不一定大于降雨强度40 mm/h的总产流量,降雨强度180 mm/h的总产流量并不一定大于降雨强度120 mm/h的总产流量。由此可知,在降雨量相同的条件下,大降雨强度能够带来较大的单位时间产流量,但总产流量不一定最大。

图3 降雨强度对坡面产流速率的影响Fig.3 Effect of rainfall intensity on slope runoff rate

图4 降雨强度对坡面总产流量的影响Fig.4 Effect of rainfall intensity on total slope runoff amount

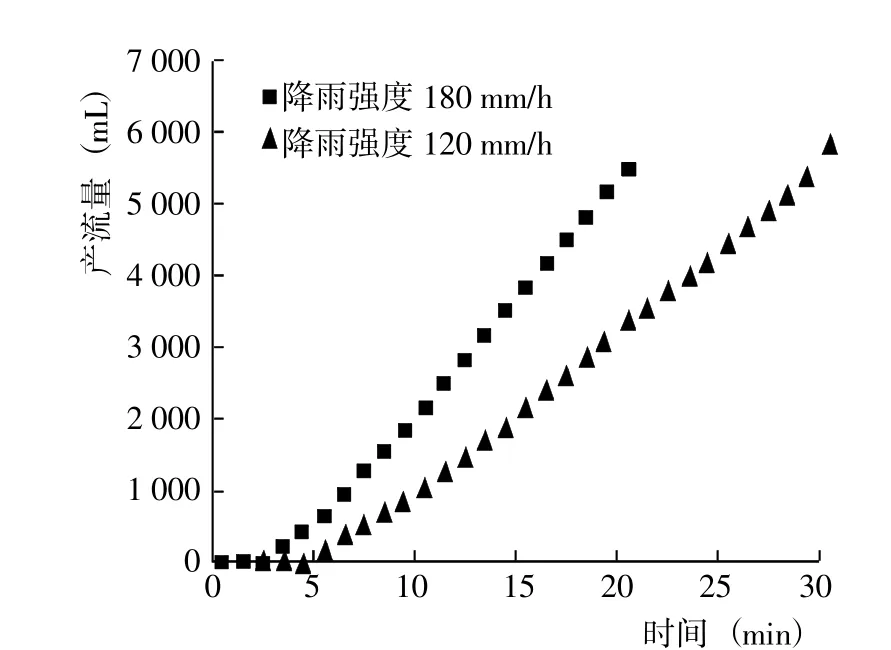

降雨历时也是影响坡面总产流量的重要因素。在坡面20°,分别以降雨强度120和180 mm/h为例,分析降雨历时对产流量的影响。结果(图5)显示,随着降雨历时的增加,坡面累计产流量逐渐增加,其中,降雨伊始180 mm/h降雨强度的坡面产流量遥遥领先,而在降雨历时20 min结束后,120 mm/h降雨强度下的坡面在29 min之后便超过了180 mm/h降雨强度坡面的总产流量,从而在降雨30 min后坡面总产流量大于120 mm/h降雨强度的坡面产流量。坡面产流过程是多方面因素共同作用的结果,除与降雨条件、土壤性质、坡面地形等有关外,还与降雨过程中坡面土壤性质、径流条件、坡面粗糙度等有关。在坡度较大时,大降雨强度的坡面土壤侵蚀剧烈,坡面形态起伏变化,地表糙度增加,在一定程度上能够增加土壤的入渗,但这部分入渗量的增加幅度不及降雨量增加的幅度,故会出现180 mm/h降雨强度的单位时间产流量较大,而最终的坡面总产流量较120 mm/h降雨强度略小。

图5 降雨历时对坡面累计产流量的影响Fig.5 Effect of rainfall duration on slope cumulative runoff amount

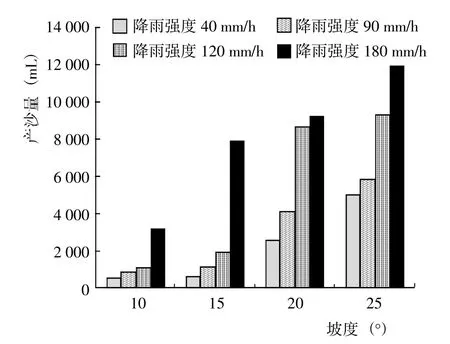

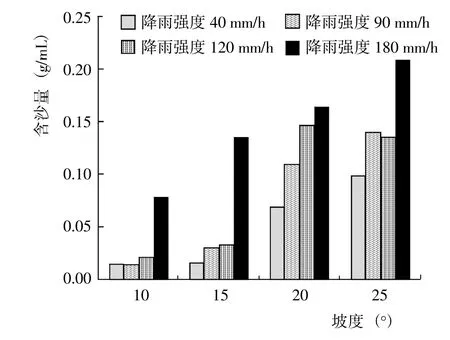

2.2.2 对坡面产沙量的影响在其他条件一致时,随着降雨强度增大,坡面产沙量和单位产流的含沙量均逐渐增加(图6和图7)。由于大降雨强度可以增加坡面的产流速率及径流的流动速度,从而能够增强径流的侵蚀能力,而水流的剪切力及其能力往往是水流速度、水流深度及坡面产流量的函数,从而降雨强度的加大能够增强坡面流对坡面土壤的剥蚀和搬运能力,对坡面土壤侵蚀存在促进作用,故导致坡面产沙量增加[22,23]。而大降雨强度依然也会带来较大的单位时间产流量,因产沙速率大于产流速率,故单位产流的含沙量随降雨强大增大而逐渐增加。此外,图中个别坡面的产沙情况与规律不符,究其原因可能有2个:一是试验准备过程中人为装填土槽和降雨系统的不稳定性;二是降雨侵蚀本身具有很大的随机性,即土壤侵蚀发展也具有很强的随机性。

图6 降雨强度对坡面产沙量的影响Fig.6 Effect of rainfall intensity on slope sediment amount

图7 降雨强度对坡面含沙量的影响Fig.7 Effect of rainfall intensity on slope sediment concentration

3 结论

(1)坡面开始产流的时间受坡度影响很小,随着降雨强度增大,坡面产流所需的时间明显缩短。降雨强度40 mm/h下,最短产流时间为22 min左右;而降雨强度180 mm/h下,最长产流时间尚不到2 min。

(2)在降雨强度一定的条件下,随着坡度增大,坡面产沙量逐渐增加,本试验条件下坡面最高产沙量的临界坡度约为22°。需要说明的是,不同降雨强度和不同土壤质地条件下的临界坡度值尚需进一步研究。

(3)径流量随坡度变化并非呈单调的递增或递减趋势,而是随着坡面由缓变陡呈先增加后降低的变化。在坡度10°和15°情况下,坡面冲刷相对较小,土壤入渗速率低,此时下垫面承雨面积降低的速率不及坡面汇流速率,在此坡度范围内径流量呈增加趋势;在坡度20°和25°情况下,坡面冲刷迅速发育,土壤入渗能力增加,且承雨面积迅速降低,故坡度从15°增大到25°时,产流量呈递减趋势。

(4)在降雨量相等的前提下,大降雨强度能够带来较大的单位时间产流量,但并不能保证总产流量也最大。由于坡面产流过程是多方面因素共同作用的结果,故会出现本研究中降雨强度180 mm/h的单位时间产流量较大,而最终的坡面总产流量较降雨强度120 mm/h略小的结果。

(5)在其他条件一致时,坡面侵蚀随着降雨强度的增大而增加。