皮肤鳞状细胞癌中HIF-1α和Glut-1蛋白表达与患者病理特征的关系*

2021-10-14何姣叶川杨玲刘智陈茂山程双华何正乐

何姣, 叶川, 杨玲, 刘智, 陈茂山, 程双华, 何正乐

(1.遂宁市中心医院 病理科, 四川 遂宁 629000; 2.成都医学院第二附属医院 & 核工业四一六医院 病理科, 四川 成都 610051)

研究证实,绝大多数肿瘤患者体内均存在较为明显的低氧状态,肿瘤的低氧会引发一系列的病理变化,对肿瘤的增殖、转移、复发及免疫逃避等产生重要的影响[1-3]。缺氧诱导因子-1α(hypoxia inducible factor-1α,HIF-1α) 是细胞在低氧条件下产生的一种核转录因子,在恶性肿瘤的发生发展过程中,扮演着重要的角色,能增强肿瘤侵袭性,是当今研究的热点之一[4-6]。葡萄糖转运蛋白(glucose transporter,Glut)基因是HIF的下游基因之一,Glut-1为细胞提供基本的葡萄糖供应,并为增殖分裂细胞提供相应增加的葡萄糖,对于肿瘤的生长和増殖具有重要的意义[7]。本研究通过检测皮肤鳞状细胞癌(cutaneous squamous cell carcinom,SCC)和癌旁皮肤组织中的HIF-1α和Glut-1表达,探讨HIF-1α和Glut-1在皮肤SCC中的表达与患者临床病理特征和预后的关系。

1 资料与方法

1.1 资料

1.1.1一般材料 选择2014年3月—2019年12月住院的SCC手术病人63例,术前均未接受抗肿瘤治疗;男45例、女18例,年龄33~79岁、平均(55.32±13.74)岁,病程3~37个月,平均(18.05±8.71)月;按WHO分类标准将SCC分化程度分为Ⅰ~Ⅳ级,Ⅰ级为高分化、34例,Ⅱ级为中分化、20例,Ⅲ~Ⅳ级为低分化、9例;23例病理证实有淋巴结转移,有20例进行电话随访。63例患者手术切除SCC组织作为观察组、其癌旁组织作为对照组。

1.1.2主要试剂 兔抗人HIF-1α单克隆抗体、兔抗人Glut-1多克隆抗体均购于北京中杉金桥生物技术有限公司,EnVision检测试剂盒购于Dako公司。

1.2 方法

1.2.1HIF-1α和Glut-1表达 采用免疫组织化学EnVision法检测2组组织中HIF-1α和Glut-1表达水平,严格按说明书进行操作,所有切片染色均采用相同条件,每批染色均设阳性、空白对照,空白对照以PBS代替一抗孵育组织切片。

1.2.2结果判定 由2名工作经验丰富的病理医师在双盲条件下独立阅片,以胞核或胞浆被染成浅黄色、棕黄色或黄褐色判定为HIF-1α阳性结果,胞膜及胞浆被染成浅黄色、棕黄色或黄褐色判定为Glut-1阳性结果。如对同一份组织具有不同的意见,则讨论决定最终结果。在高倍镜(×400)下随机选取5个视野,计算阳性细胞百分率,参考文献[5]以阳性细胞数>50%为强阳性(+++),10%~50%为中度阳性(++),<10%为弱阳性(+),无阳性细胞为阴性(-)。

1.3 观察指标

比较2组组织中HIF-1α和Glut-1蛋白阳性表达情况,分析HIF-1α、Glut-1在皮肤SCC中表达的相互关系,分析HIF-1α、Glut-1的表达与SCC患者临床病理特征(性别、年龄、SCC分化程度、淋巴结转移)及预后的关系。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 HIF-1α和Glut-1表达

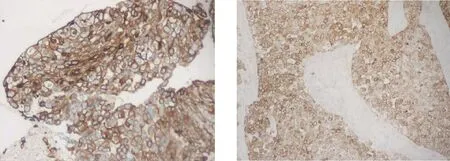

HIF-1α主要表现为程度不等的胞浆及胞核染色,Glut-1主要表现为程度不等的胞浆及胞膜染色(图1)。HIF-1α在SCC组和对照组组织中的阳性表达例数分别为49例和7例,阳性百分率为77.8%和11.1%,SCC组(+)、(++)及(+++)患者数量分别为25例、13例、11例;Glut-1在SCC组和对照组组织中的阳性表达例数分别为45例和6例,阳性百分率为71.4%和9.5%,SCC组(+)、(++)患者数量分别为34例、11例;观察组HIF-1α和Glut-1阳性表达率明显高于对照组,差异有统计学意义(χ2=57.152、50.177,P<0.001)。详见表1。

HIF-1α Glut-1

表1 SCC组和对照组HIF-1α、Glut-1表达[n(%)]

2.2 HIF-1α与Glut-1表达的相互关系

HIF-1α与Glut-1在皮肤SCC中的表达明显相关(r=0.507,P<0.001)。GLUT-1在HIF-1α阳性组中的表达(阳性率83.7%)明显高于在HIF-1α阴性组中的表达(阳性率28.6%),差异有统计学意义(χ2=15.943,P<0.001),见表2。

表2 HIF-1α、Glut-1在SCC表达的相关性

2.3 HIF-1α和Glut-1表达与患者临床病理特征的关系

45例男性患者中,HIF-1α表达33例(73.3%),Glut-1表达30例(66.7%);18例女性患者中,HIF-1α表达16例(88.9%),Glut-1表达15例(83.3%);HIF-1α、Glut-1的表达在男女患者间的差异均无统计学意义(χ2=1.771,P=0.183;χ2=1.750,P=0.186)。HIF-1α、Glut-1的表达在>60岁以上或者≤60岁患者的差异也无统计学意义(χ2=1.766,P=0.184;χ2=2.219,P=0.136)。HIF-1α、Glut-1的表达和SCC分化程度有关,在高、中、低分化组间比较,差异有统计学意义(χ2=19.669,P<0.001;P=7.587,P=0.023)。见表3。

表3 HIF-1α、Glut-1的表达与临床病理特征的关系

2.4 HIF-1α及Glut-1表达与患者预后的关系

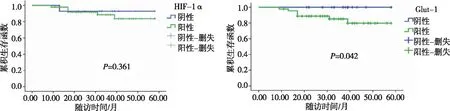

为了进一步探讨HIF-1α、Glut-1的阳性表达与患者预后的关系,将HIF-1α、Glut-1表达与患者的术后总生存时间绘制了Kaplan-Meier曲线,并使用log-rank对数秩检验进行统计学检验。结果显示,HIF-1α的阳性表达与患者的不良预后无明显的相关性(r=0.132,P=0.361),Glut-1的阳性表达与患者的不良预后呈负相关关系(r=-0.358,P=0.042),如图2所示。

图2 HIF-1α、Glut-1表达与患者预后的关系

3 讨论

HIF是一种能特异性地结合于促红细胞生成素(EPO)的蛋白,近年来,HIF与肿瘤的关系逐渐被广大学者所重视[8-10]。相关研究指出,HIF是细胞进行缺氧适应的关键因子,包括三种亚型(HIF-1、HIF-2、HIF-3)[11]。近年来临床研究中以HIF-1、HIF-2较多[12-14]。HIF-1分子量为120 KDa,α亚单位位于14号染色体上,其作为一种异源二聚体,是HIF-1的主要活性调节亚基团。本研究中,HIF-1α主要表现为程度不等的胞浆及胞核染色,在SCC和正常组织中,阳性表达率为77.8%和11.1%,与国内外研究相符[15-16]。SCC中HIF-1α阳性(+)、阳性(++)、阳性(+++)的表达情况明显高于对照组(χ2=57.152,P<0.001),与张红等[17]、An等[18]和郝玉琴等[19]研究结果一致,说明HIF-1α能够在一种缺氧、缺血的环境中,仍可得到足够的能量,并为细胞的增殖、扩散形成了有利的的条件。HIF-1α的表达和SCC分化程度密切相关,分化程度越高,阳性表达率也越高。

Glut-1位于HIF-1α的下游,是HIF-1的鞭基因之一,可为细胞的增殖、分裂给予基本的葡萄糖供应,对于肿瘤的生长和増殖具有重要的意义。在以往乳腺癌、食管癌、胃癌、肝癌等肿瘤细胞内均发现Glut-1的高表达,Glut-l 的活性和表达水平与肿瘤的恶性生物学行为密切相关。本研究中,Glut-1主要表现为程度不等的胞浆及胞膜染色,在SCC和正常组织中,阳性表达率分别为71.4%和9.5%,与其他研究相符[6-7,15-16]。SCC中Glut-1阳性(+)、阳性(++)的表达情况明显高于对照组(χ2=50.177,P<0. 001)。

同时本研究相关性分析还证实了HIF-1α、Glut-1表达呈正相关(r=0.507,P<0.001),GLUT-1 在HIF-1α阳性组中的表达(阳性率83.7%)明显高于在HIF-1α阴性组中的表达(阳性率28.6%),差异有统计学意义(χ2=15.943,P<0.001),Glut-1作为HIF-1α下游靶基因,其表达水平受HIF-1α调控,在基因沉默低氧条件下,近端肾小管上皮细胞中HIF-1α水平抑制Glut-1表达,并导致细胞生长抑制及坏死。廖志东等[20]、张欣等[21]通过研究得出结论,Glut-1及VEGF与乳腺癌、非小细胞肺癌的发生、发展密切相关,且其表达表达水平与疾病进展呈正相关。可见无论是靶向上调亦或是靶向下调HIF-1α水平,均可有效调控Glut-1的表达,参与肿瘤细胞的生长、代谢及血管生成的过程,并对这些过程产生影响。

本研究尝试性探讨HIF-1α、Glut-1表达与患者预后的关系,结果显示HIF-1α的阳性表达与患者的不良预后无明显的相关性(P=0.361),Glut-1的阳性表达与患者的不良预后有一定的相关性(P=0.042),但还不能有效说明HIF-1α、Glut-1表达对患者预后的影响,需要进一步深入研究。

综上所述,皮肤SCC组织中HIF-1α和Glut-1呈高表达,且与分化程度相关,随着分化程度增加,HIF-1α和Glut-1阳性表达升高。深入探究HIF-1α和Glut-1的作用机制有望为皮肤SCC精准治疗和预后提供重要的理论依据。