边疆地带融合性社会分析

——以小双古城墓地为例

2021-10-13郭紫烨

郭紫烨

(南开大学历史学院考古学与博物馆学系)

战国时代,中国北方内陆边疆的混居人群在欧亚草原东西交流之路上扮演着重要的角色,并与中原地区存在着双向的互动。在这样一种动态过程中,北方草原的边疆地区逐渐成为具有统一文化面貌的多民族混居地带。从战国到秦汉时期,以中原为主体形成的多元一体的强大帝国,正得益于这种对边缘人群的吸收与融合。小双古城墓地作为研究混居族群的一个典型案例,对深入认识战国时期中国北方边疆地区的社会具有重要意义。

本文通过年代学的研究,对岱海地区的小双古城墓地进行时空定位。并针对墓地进行埋葬时间与墓地布局的推定,在此基础上对社会结构进行研究。

小双古城墓地位于内蒙古岱海地区凉城县小双古城自然村东南的一处坡地上。正式发掘的14座墓均开口在耕土层下,墓葬之间互相无打破关系。墓向为东北向或东向,有偏洞室墓葬12座及土坑竖穴墓2座。出土的随葬品可根据功能分为生活用器、生产工具和武器及装饰品三类①。

一、墓地的时空背景

(一)墓葬分组

墓葬的分组是通过器物型式在墓葬中的共存关系实现的。

小双古城墓地的随葬品中,生活用具主要为陶制壶,其中又以绳纹壶为主;武器和工具中,以骨镞、小孔铜刀为代表;装饰品根据在人体骨架附近出土的位置可以分为带饰、耳饰和项饰,多为铜质或玉石质。其中带饰又可分为牌饰和泡饰。

小双古城墓地中,出土陶器的墓葬占40%。陶器可依据器表的装饰分为两型:A型绳纹壶、B型素面壶。A型绳纹壶又可根据壶身曲率与最大腹径的变化分为两式。AI式陶壶M7:1、M11:1,器身呈长椭圆形,最大腹径大约位于器身中部(图一,1-2);AII式 陶 壶M4:1、M1:1、M9:1,最大腹径上移至中部以上,器身曲线曲折程度更大(图一,3-5)。

图一 绳纹壶对比图

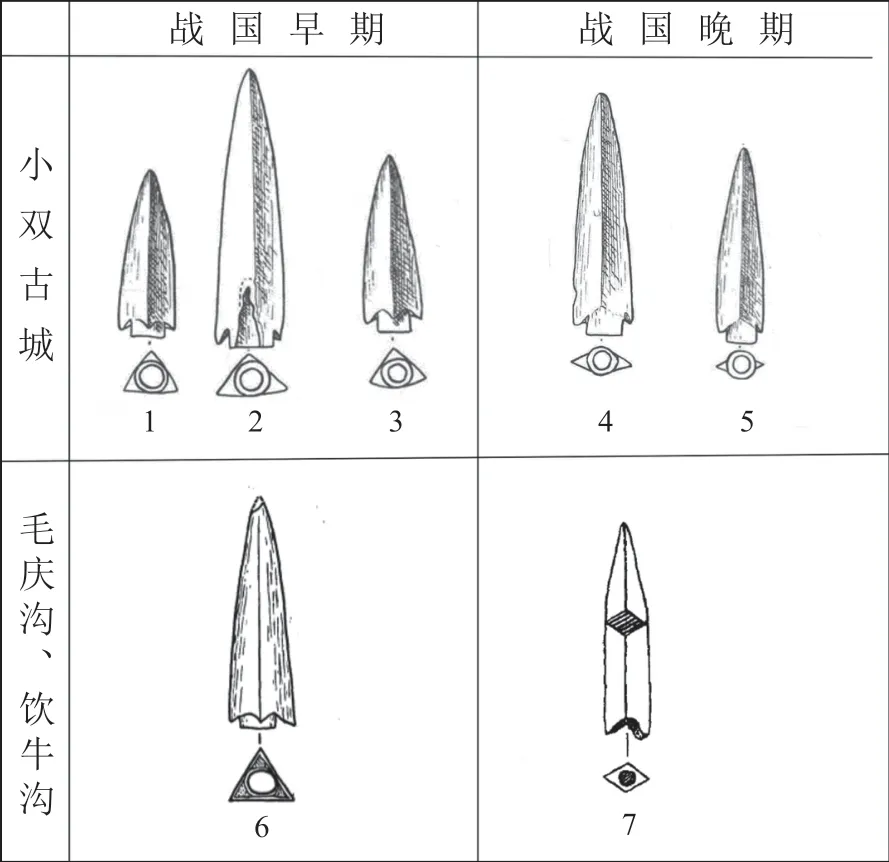

小双古城墓地出土的骨镞根据有翼和无翼分为A、B两型。A型根据翼和銎孔的变化分为二式,AI式骨镞M11:10、M11:11、M11:14,是截面为三角形的三翼镞(图二,1-3),AII式骨镞M4:2、M9:16,是截面呈菱形的二翼镞(图二,4-5)。

图二 骨镞对比图

小双古城墓地出土的复合动物纹牌饰可以根据艺术手法和风格分为二式。I式以M11:2为例,虎身较胖,被撕咬动物占整个画面比例较小。II式怪兽纹M9:2,身型较窄有束腰,被撕咬动物占整个画面比例较大,采用斜线刻画的纹饰(图三,1、2)。

经过对器物的观察,小双古城墓地的陶绳纹壶、骨镞和复合动物牌饰存在以下共出组合关系:

(1)M11:AI式壶 AI式骨镞

I式动物牌饰

(2)M9:AII式壶 AI式骨镞、AII式骨镞 II式动物牌饰

(3)M4:AII式壶 AII式骨镞

由上述分组后的随葬品组合关系可知,AI式骨镞、AI式壶与I式动物牌饰共出,AII式骨镞、AII式壶与II式动物牌饰有共出关系。将M11列为第一组,M4、M9列为第二组。另外,M7出土AI式壶。M6与M11出土的牌饰完全相同,可视作同组墓葬,故将M7、M6归为第一组。

综上所述,得到如下的墓葬分组:

第一组:M6、M7、M11;第二组:M4、M9。

(二)墓葬分期及相对年代

小双古城所出的绳纹壶年代序列可以根据岱海地区战国墓地的分期排列出来。AI式壶与毛庆沟墓地M63:7、M5:2、忻州窑子墓地M63:1的绳纹壶形态相近,属战国早中期。AII式壶与毛庆沟墓地M60:1、M41:1、水泉墓地M19:1的绳纹壶形态相近,属战国晚期②(图一)。

骨镞可分别与毛庆沟、饮牛沟墓地的骨镞进行对比。AI式骨镞与毛庆沟墓地M6:6形制一致,属战国早期。AII式骨镞与饮牛沟墓地M1:6形制一致,其时间应与饮牛沟M1相近,约在战国晚期③(图二)。

I式复合动物纹牌饰为虎噬兽图案,被捕杀的猎物所占比例不大。其对于虎的刻画与毛庆沟M55:4相似,二者中部都有圆孔,爪部绘以卷曲的仿云纹,所反映的年代大概在战国早期④。II式复合动物纹牌饰鹰喙虎噬兽身上的纹饰刻划较精致,被捕杀的猎物所占比例较大。其构图与崞县窑子M12:2-2类似,怪兽形象与西沟畔M2:59鹰喙鹿纹怪兽纹的艺术概念相似,其年代应在战国晚期⑤(图三)。

图三 动物牌饰对比图

综上所述可以得知,第一组墓葬的年代相当于战国早中期,第二组墓葬年代相当于战国晚期。

除了以上经过墓葬分组序列已判断出相对年代外,一些墓葬出土了具有特殊识别性的器物,与其他墓地的典型器物有着相似性。通过这些器物的对比,一定程度上可以获知墓葬的相对年代。

首先,小双古城出土的B型壶(M13:1)素面溜肩,形制风格更偏近于内蒙古西部战国早期的双耳壶风格,与呼鲁斯太墓葬的双耳壶M2:48形制较为相似。M13的年代应与呼鲁斯太M2相近,即战国早期⑥。

其次,M12出土一件大环首刀(M12:2),是东周时期冀北地区文化的典型器物,与玉皇庙文化晚期即战国早期⑦的大环首刀形制最接近,如军都山墓地YYM344:3、YYM175:3、YYM325:3(图四),M12可视作战国早期墓葬。

图四 环首铜刀对比图

综上所述,可以得出小双古城已知年代的8座墓葬的分期及相对年代为:第一期,战国早期,包括M6、M7、M11、M12、M13;第二期战国晚期,包括M1、M4、M9。

(三)墓地布局

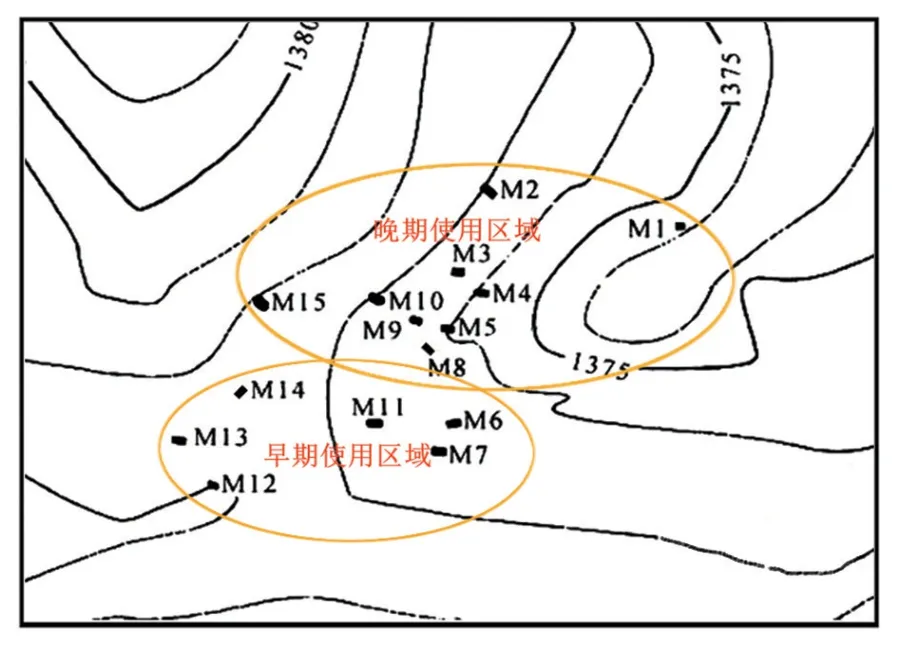

墓地布局是指墓地在平面空间上的分布情况。结合墓葬的时间分期在墓地空间上的布局,可以发现小双古城墓地的使用存在年代早晚上的先后,整个墓地可以根据分期分为两个墓区(图五)。

图五 墓地分期在空间布局上的反映

二、社会性别研究

性别是进行社会研究的前提条件之一。生理性别是与生俱来、通过遗传获得的。染色体的不同区分了生理上的男女性,死者的生理性别可以通过体质人类学被识别出来。社会性别是指基于生理性别在社会文化的建构下形成的特征和差异。这种性别角色是文化构筑下所体现出来的男性和女性特征⑧。

通过对墓地中已知的“男性”和“女性”及他们随葬品、牺牲的对应组合,可以推知社会文化的语境中对男女两性的认知,即社会习俗认为男性和女性分别应该随葬什么,从而辨别出未知生理性别的人骨的社会性别。

参照岱海地区其他墓地的生理性别与随葬品、殉牲的关系对社会性别进行推定,从而对小双古城墓地死者的身份信息进行补充。

根据原报告,可以辨认生理性别的墓葬共9座,男性5座,分别为M2、M5、M7、M11、M15;女性4座,分别为M3、M6、M12、M13。

在东周时期北方文化带的墓葬中,殉马的一般是男性⑨。岱海地区的墓葬也表现出同样的特征。忻州窑子墓地、毛庆沟墓地、小双古城墓地有殉马的13座墓葬中,8座都为男性,其余性别不明⑩。小双古城墓地共M4、M9、M11三座墓葬殉马。其中M11的生理性别为男性。其余两位殉马墓M4、M9的墓主人也可能为男性。

岱海地区的女性比男性更常使用耳环。忻州窑子墓地、崞县窑子墓地、毛庆沟墓地及小双古城墓地有耳环出土的墓葬共17座,其中9座墓主人为女性,4座为男性,4座性别不明11。其中小双古城共三座墓葬M3、M13、M10出有耳环。其中M3、M13生理性别为女性。M10的墓主人是女性的概率高于男性。

基于以上分析,推测M4、M9墓主为男性,M10墓主为女性的可能性较大。

三、社会结构分析

在社会结构的概念下进行研究,我们将对墓地有更进一步的认识:从出土的遗物、墓葬的空间布局等角度入手,进一步构建和复原当时的社会12。将两个墓区放在共时状态下去探讨它们的结构和形态。这与它们埋葬的先后顺序关系不发生冲突,是历时性年代分期和共时性布局组织两种研究视角的辩证统一13。

根据拉德克利夫·布朗关于社会人类学的方法,社会结构主要从两个方面观察。一是因人与人之间的关系;二是社会分工不同而导致的个体和阶级差异14。

(一)生计方式研究

生计方式的考虑主要可以通过随葬品和牺牲结合来分析。其中,在生产力相对不太发达的先秦时期,环境的制约也是影响生计方式的因素之一15。

岱海地区在地理上处在我国北方农牧交错带上,是对环境变化极为敏感的生态系统过渡的地区,以气候变化为重要的影响因素,每个时期内对土地的利用也有所不同16。岱海盆地属于地堑型内陆湖盆,四周环山,水系发达,具有间歇性河流和长年性河流,山前地带洪积扇极为发育17。这种山地发育、水源充足、土壤肥沃的地带,适合畜牧业等多种生业的发展18。

人类学研究表明,由于草原游牧地带环境多样,人群往往选择从事多种生产模式19。从小双古城所处的内蒙古中南部的地区环境来看,作为干旱草原,这里的降水相对充足。而其周边的山地丘陵、河谷地带又可提供丰富的资源。岱海地区的多元环境组合加上有利的气候,为多种生计方式提供了比较优越的条件。

墓葬内牺牲主要是马、牛、羊的头骨、肢骨和蹄骨。牺牲的数量较多,在小双古城11座墓葬中至少出土了67个动物个体。其中马4匹、牛16头、羊47头。结合生态环境,对比岱海地区墓地中的牺牲可知,该墓地畜牧业较为发达20。

羊便于迁徙,是游牧经济中重要的牲畜。小双古城墓地发现牺牲的羊包括绵羊和山羊两类21。由于羊的特点、环境和畜牧业需求等因素,同时养殖两种羊的现象在东周时期的内蒙古地区比较普遍22。从两种羊的动物性分析中可以看出,绵羊对食物比较挑剔,而山羊能够接受的食物资源更丰富。山羊作为领头羊可以带领羊群在吃草时移动,也适宜于生存在多石的丘陵山坡23,对生活在山地丘陵地带的小双古城人群来说,饲养山羊是必要的。

除了畜牧业,游牧民族大多还进行一定的狩猎经济作为补充24。小双古城人群所生活的自然环境处在山地,兼有森林、山谷、山地草原,自然资源丰富,适合狩猎。镞等工具武器的出土,也说明了他们可能会从事狩猎活动25。

此外,小双古城墓地数量较少,且附近暂未发现定居地点或者成片的墓葬群。一片墓地中的人数也比较少,这种少量、分散的特征也正符合非定居游牧民族的特点26。因此小双古城社会的居民应当以畜牧业为主,兼有狩猎经济。

(二)社会等级划分

等级的区分对社会中重视何种人群起到一定的评估作用。利用墓葬证据重建社会是最正式的方法,通常要先构建社会的阶层或研究地位27。

在草原地区牲畜是经济形态和社会活动的重要反映。作为游牧社会的一种,牲畜不仅仅是食物来源,也是重要的财富形式,更是“所有根本的社会关系的标志”,用以维系游牧社会的组织28。牺牲的多少成为墓主人财富的直接标志29。除此之外,墓葬的随葬品多寡也可以明显看出贫富的差距30。

在游牧社会的视角下进行观察,等级关系的判定标准将结合牺牲数量、随葬品信息来进行分析。尤其是对某些具有突出特征的“象征性”随葬品的观察。

表一反映出,社会中拥有更大量财富或更高地位的多是男性。社会关系中以男性为主。男性从少年时就拥有一定的等级或财富。这也许与其存在一定的继承性或其年少起就从事一定的社会劳动有关31。

表一 小双古城墓地等级排序

第一级人群的墓葬中有镞和马牺牲组合共出的现象。骨镞可能是用以狩猎或基础自卫的。《汉书·匈奴传》里对北方游牧民族的战争有记载:“……人习攻占以侵犯,长兵则弓矢、短兵则刀铤”32。可见草原游牧民族作战时常用短剑和镞。内蒙古等地出土东周时期的考古资料,也能说明这两种武器是重要的作战工具33。与岱海地区其他墓地相比,小双古城只出土了骨镞,缺乏短剑、战斧等武装化倾向的武器,可能缺少明显的武士阶层34。结合前文对生计的分析,骨镞在这里的狩猎功能更为突出。

马和骑马术的出现往往象征着草原社会的游牧特征35。小双古城墓地出土有马牺牲和骨镳,表明该人群一定程度上使用了骑马术。其社会生计以畜牧业为主,而牧人常骑马放牧、狩猎36。随葬马和骨镞的男人可能是放牧、狩猎等经济活动的承担者。

社会中女性在装饰品上的特点也比较突出。比如M3、M13、M6都随葬有虎纹牌饰,M6还有比较精美的项饰,材质用金、铜和玛瑙,有研究认为她们在社会经济地位中体现的等级不高,精美的装饰品可能是依附于男性的赠予,这反应出了一种婚姻关系37。

此外,M10作为未成年女性拥有牛和羊的牺牲,这种配置甚至超过了墓地中的一些成年人。这种用牲现象反映出了社会中未成年人存在一定的财产继承关系。在岱海地区的社会背景下,M10墓主人依靠自己很难获得这样比较高的地位,其财产可能来自于家族继承38。

(三)家庭人群组织

体质人类学分析表明,小双古城女性的人种为东亚古中原,有别于同墓地男性的北亚人种,她们是从中原外嫁到这里来的39。

在岱海地区,牌饰是一种象征性随葬品,其图案往往体现一定的身份象征。M6女性墓主与

1.M6组合牌饰 2.M11组合牌饰

M11的男性墓主使用了样式完全相同的虎噬羊牌饰,且二者在腰带牌饰上同时使用一个虎噬羊牌饰、两个云纹牌饰的组合(图六)。这种以相同的腰带组合牌饰为标识的特征很可能象征了两座墓葬之间一定的婚姻家庭对应关系。除此之外,以M6和M11为代表,墓地中的男女具有并穴合葬的特征,应当是亲疏关系在空间上的反映(图七)。

图六 两座墓葬腰带牌饰组合对比

图七 墓主性别分布及成对墓葬

综上所述,小双古城墓地人群可能是农牧两个族群在交流频繁的边疆地区构成的融合型社会。其中,北方民族男性为家庭和社会的核心,中原女性以婚配关系与之结合。

人类学和民族志材料表明,传统的游牧畜牧社会中常以血缘关系为基础组织社会,以婚姻家庭为单位来进行生产活动的安排40。家庭是劳动力供应和所有权的最小基本单元41。由几个家庭组合形成一个牧团是他们的常见生产方式42。小双古城墓地也表现出了这种生计方式和社会组织相适应的特征;在生计方式上以游牧为主,社会组织以几个家庭为主,故推测其社会结构是由家庭组成一个牧团来进行社会生产活动的配置。

四、结 论

1.小双古城墓葬的早期与晚期分别在空间上有着一定的对应关系。

2.小双古城社会存在着以家庭为基本组织的社会人群结构,生计方式以畜牧经济为主,狩猎经济为辅。社会组织形式很有可能是由几个家庭组合成为一个牧团。

3.社会关系以男性为中心。社会中男女性财富等级差异可能主要来自于生计分工的不同。男性可能要承担狩猎和放牧等活动,而这些社会活动为他们赢得了一定的社会地位。女性的财富可能来自男性的赠予。未成年女性墓葬中还反映出一定的继承性财富获得的特点。

4.战国时期小双古城墓地周边适宜人居,其生态环境适合农牧业等多种产业发展,吸引了采用农业经济和牧业经济的两个族群在此生活。其所反映的融合社会很有能也是两种人群迁徙形成的。

小双古城墓地位于长城沿线,该地区在当时是两种文化碰撞交融的前沿。北上的中原女性和南下的草原地区的男性在此逐渐作为一个整体,社会中不同的物质文化表现、生产活动以及价值观念因素最终融合成一体。随着人群不断交流迁移,包括小双古城社会在内的北方长城沿线边疆地带的人群逐渐与中原进行双向互动、相互融合43,形成了多元一体的独特文化面貌和社会结构。

附记:感谢导师陈畅老师的悉心指导。

注 释

①内蒙古自治区文物考古研究所:《岱海地区东周墓群发掘报告》,科学出版社,2016年。

② a.毛庆沟墓地的分期及年代参见陈畅:《毛庆沟墓地年代学研究》,《考古与文物》2010年1期;b.忻州窑子M63陶壶为战国早中期、水泉墓地M19陶壶为战国晚期,可参见孙金松、党郁:《岱海地区东周墓地分期研究》,《草原文物》2014年2期;c.饮牛沟墓地82EM1可根据出土的陶器将其年代定在战国晚期,参见陈畅:《饮牛沟墓地形态和社会结构研究》,《北方文物》2009年1期。

③ a.内蒙古自治区文物考古研究所、日本京都中国考古学研究会岱海地区考察队:《饮牛沟墓地1997年发掘报告》,《岱海考古(二)——中日岱海地区研究报告集》,科学出版社,2001年;b.杨建华:《春秋战国时期北方文化带的形成》,科学出版社,2004年。

④ 同 ③b,第120页。

⑤ a.陈畅:《崞县窑子墓地研究》,《中原文物》2012年3期;b.郭素新、田广金:《西沟畔匈奴墓》,《文物》1980年7期。

⑥ 田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

⑦ a.北京市文物研究所编著:《军都山墓地:玉皇庙》,文物出版社,2007年;b.洪猛:《略论玉皇庙墓地的分期与年代》,《考古》2013年10期。

⑧〔美〕科塔克:《简明文化人类学 人类之镜》,上海社会科学院出版社,2011年。

⑨ 同 ③b,第126页。

⑩ 在岱海地区的忻州窑子墓地中,殉马的男性墓葬有忻州窑子M4、M26、M28、M67,性别不明的有M20、M31、M51。在毛庆沟墓地中,殉马的男性墓葬有M31、M45、M75。

11岱海地区的毛庆沟墓地、崞县窑子墓地、忻州窑子墓地及小双古城墓地中女性出土的耳环标本号为毛M66:1、崞M8、崞M9:2、崞M19:2、崞M22:2、忻M23:38、忻M59:20、小M3:12、小 M13:8;男性出土耳环标本号为毛M63:8、崞M21:8、忻M32:4、忻M46:3、4;墓主人性别未知的耳环标本号计有崞M24:3、崞M31:4、忻M35:4、小M10:4。

12a.陈雍:《认知“元君庙模式”》,《纪念张忠培先生文集·学术卷》,故宫出版社,2018年;b.张忠培:《元君庙墓地反映的社会组织》,《中国考古学 走向与推进文明的历程》,紫禁城出版社,2004年。

13陈畅:《<元君庙仰韶墓地>的马克思主义哲学思想和方法探析》,《文博》2019年3期。

14〔英〕A.R.拉德克利夫·布朗:《原始社会的结构与功能》,中国社会科学出版社,2009年。

15陈淳:《考古学的理论与研究》,上海人民出版社,2014年。

16张兰生、方修琦、任国玉、索秀芬:《我国北方农牧交错带的环境演变》,《地学前缘》1997年C1期。

17李华章:《岱海湖盆的形成及地貌发育特征》,《北京师范大学学报(自然科学版)》1979年1期。

18a.Anatoly M. Khazanov.Nomads and the Outside World.University of Wisconsin Press 1994. b.王明珂:《匈奴的游牧经济:兼论游牧经济与游牧社会政治组织的关系》,《中央研究院历史语言研究所集刊》1993年1期。

1942〔澳〕罗杰·克里布著,李莎等译:《游牧考古学——在伊朗和土耳其的田野调查》,郑州大学出版社,2015年。

20孙金松:《岱海地区东周墓葬群相关问题讨论——以忻州窑子、小双古城、水泉墓地为突破口》,《草原文物》2017年1期。

21其中绵羊12、山羊11、羊21。见陈全家等:《凉城县小双古城墓地殉牲研究》,《内蒙古文物考古》2010年2期。

22韩璐、蔡大伟、于慧鑫、张小雷、周慧、朱泓:《内蒙古春秋战国时期古绵羊线粒体DNA分析》,《自然科学进展》2009年10期。

23Frederick E. Zeuner. A History of Domesticated Animals.London: Hutchinson of London,1963.

24郑君雷:《关于游牧性质遗存的判定标准及其相关问题——以夏至战国时期北方长城地带为中心》,《边疆考古研究》(第2辑),2004年。

25镞在先秦时期可能会被用于进行狩猎、战争等活动。见石岩:《先秦时期青铜镞的形制与功能探讨》,《中原文物》2008年4期。

26同 1 9 ,第24-27页。

27〔英〕肯·达柯著,刘文锁、卓文静译:《理论考古学》,岳麓书社,2005年。

2831吴霄龙:《毛庆沟墓地所体现的男性及女性社会地位:继承的还是获取的?》,《性别研究与中国考古学》,科学出版社,2006年。

29罗丰:《北方系青铜文化墓的殉牲习俗》,《考古学报》2018年2期。

30乌恩岳斯图:《北方草原考古学文化研究——青铜时代至早期铁器时代》,科学出版社,2007年。

32(东汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书·匈奴列传》,中华书局,1998年。

33同⑥,第3-47页。

34陈畅:《岱海地区战国时期墓地研究》,吉林大学博士学位论文,2008年。

35Colin Renfrew . Pastoralism and Interaction: Some Introductory Questions. Edited by Katie Boyle, Colin Renfrew&Marsha Levine. Ancient interactions: east and west in Eurasia.Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research,2002.

36同 18 b。

3739杨建华、曹建恩:《内蒙古凉城县小双古城墓地女性墓葬的社会地位试析》,《内蒙古文物考古》2010年1期。

38同 28 ,第93页。

40a. Genito, B. An Archaeology of the Nomadic Groups of the Eurasian Steppes between Europe and Asia. Studia Uralo-Altaica. 53, 2020. b. Elisabeth Bacon. Obok: A Study of Social Structure in Eurasia. New York: Wenner-Gren Foundation,1958.c. Lawrence Krader. Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague : Mouton,1963.

41王明珂:《游牧者的抉择:面对汉帝国的北亚游牧部族》,上海人民出版社,2018年。

43陈畅:《族群身份的双向性:岱海地区楼烦墓地人群族属的考古学研究》,《南方文物》2020年5期。