蒙古国巴彦诺尔墓、仆固乙突墓中的随葬俑对比研究

2021-10-13徐弛

徐 弛

(中国人民大学历史学院)

巴彦诺尔墓和仆固乙突墓是位于蒙古国图勒河流域的两座墓葬,巴彦诺尔墓位于仆固乙突墓西南14公里左右。两座墓葬的形制和遗物并非当地风格,而是典型的唐墓规制。从墓中出土的随葬俑等遗物来看,表明两座墓葬的墓主均为接受唐朝册封的显贵。仆固乙突墓中出土了墓志,根据墓志信息我们得知,墓主人是唐朝金微都督府都督仆固乙突。而巴彦诺尔墓没有出土墓志,墓主人信息不明。经笔者研究认为,巴彦诺尔墓的墓主人很可能是唐朝羁縻府州时期铁勒仆固部首领,仆固乙突的祖父,首任金微都督仆固歌滥拔延①。虽然中外学者已对两座墓葬的情况有了初步认识,但对随葬俑的研究还有不足。故本文就墓中出土的随葬俑进行专题研究。

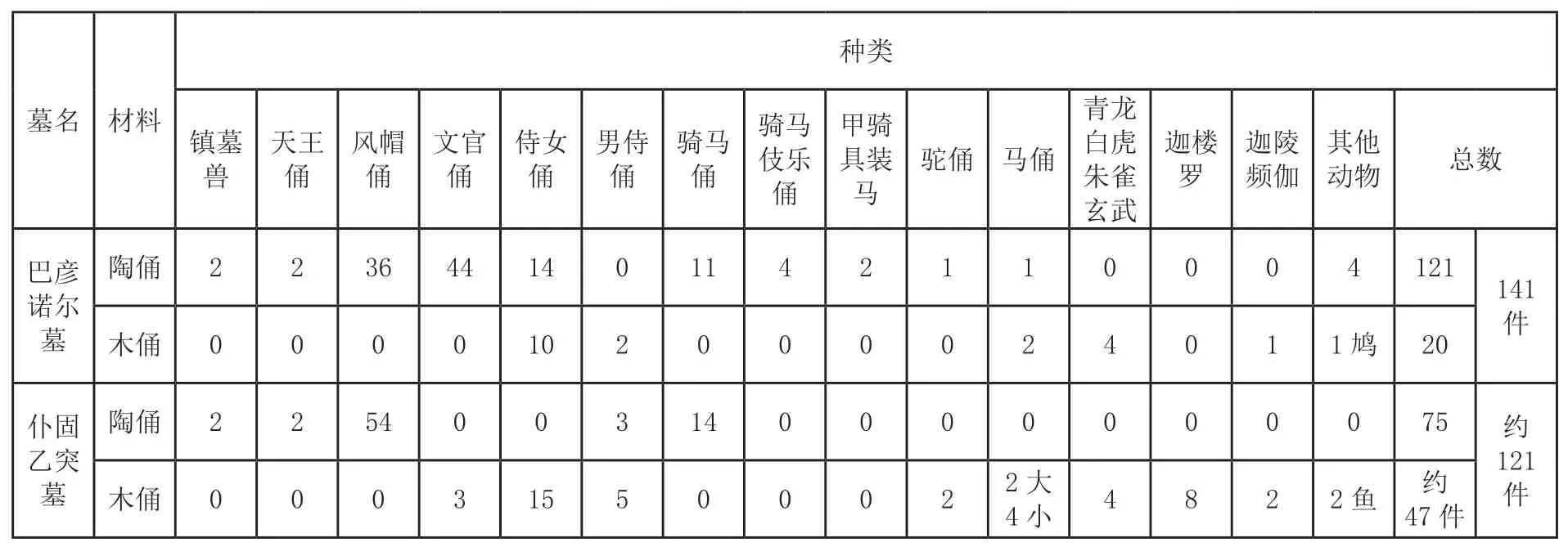

一、随葬俑概述

在巴彦诺尔墓和仆固乙突墓的考古报告中,蒙方学者对随葬俑的数量记录的比较模糊,对文物的识别亦有一些值得商榷之处,因此有必要进一步梳理和研究。2019年,笔者在蒙古国考古研究所巴图宝力道研究员的带领下,实地考察了巴彦诺尔墓和仆固乙突墓,并走访了收藏巴彦诺尔墓出土文物的哈拉和林博物馆,以及收藏仆固乙突墓出土文物的乌兰巴托扎纳巴扎尔博物馆,取得了第一手材料。因此,本文将对两座墓葬随葬俑的数量,进行更为准确的梳理。

巴彦诺尔墓中的陶俑保存较为完好,大都发现于两座壁龛内。壁龛内摆放有彩绘男女俑、骑马俑、狗、猪、驼、羊等,在A龛中发现立俑49件,羊佣1件,鸡俑1件,狗俑1件,猪俑1件,骑马俑6个;B龛发掘出立俑41件,骆驼1件,骑马俑12件,共计113件。天王俑2件、镇墓兽2件。男女俑高约22-24厘米,两个天王俑分别高66厘米和62厘米②。此外,巴彦诺尔墓中出土了一些独特的木俑。根据考古报告,这些木俑均在墓室中发现。虽然墓中发现的木制品数量不多,但制作工艺复杂多样。墓葬的主墓室中出土木制品共12种,约20件,包括女侍、胡人、迦陵频伽、青龙、白虎、朱雀、玄武等神兽③。随葬俑共计141件。

在仆固乙突墓中,陶俑同样主要发现于两个壁龛(图一)。龛里共有54件风帽俑,其中A龛25件,B龛29件;14件骑马俑,包括风帽骑马俑以及胡人骑马俑,其中A龛5件,B龛9件;另外,A龛还有3件襥头男侍俑。在墓室两侧,有两个天王俑及两个镇墓兽,共75件陶俑。仆固乙突墓中的陶俑与巴彦诺尔墓相比,制作技法类似,但制作更精良,由于曾被严重盗扰,陶俑损毁严重,原本数量应该更多。但其墓中立俑的高度在21-24厘米左右,天王俑的高度在60厘米左右④,墓室中还发现了多个木俑,题材包括侍从、马、骆驼、鱼、迦陵频伽、鸟等,共约47件⑤。根据笔者统计,共约121件俑,由于不少陶俑已经残破,实际上数量应该更多,考古报告中提到木俑和陶俑共有约150件⑥,因此,仆固乙突墓中的俑总数约在121-150件之间。

图一 仆固乙突墓侧面壁龛复原(扎纳巴扎尔博物馆藏)

二、别敕葬、诏葬与随葬俑

《唐六典》卷二三《甄官令》云:“凡丧葬则供其明器之属,别敕葬者供,余并私备。三品以上九十事,五品以上六十事,九品已上四十事。当圹、当野、祖明、地轴、诞马、偶人,其高各一尺;其余音声队与僮仆之属,威仪、服玩,各视生之品秩所有,以瓦、木为之,其长率七寸”⑦。可见由甄官署统一供应明器的墓葬,即属于别敕葬。受别敕葬制度优待的墓葬,其随葬俑可以比制度规定的更多。如《唐会要》卷三八《葬条》:“其别敕优厚官供者,准本品数十分加三等,不得别为华饰”⑧。巴彦诺尔墓和仆固乙突墓墓主人均官居三品⑨,根据制度规定,可随葬一百二十个陶俑⑩。其中的随葬俑虽然超出制度规定的三品以上的九十个,但也并非逾制,而是在别敕葬的规制范围之内。另外,巴彦诺尔墓和仆固乙突墓的墓主人为漠北部落酋长,墓葬位于漠北地区,显然在当地没有自备明器的条件。因此,明器只能由甄官署供应,应属别敕葬无疑。

其实,高宗至玄宗时期有一大批墓葬中的陈设超越了常规制度规定的数量。因此,无论是巴彦诺尔墓还是仆固乙突墓,虽然随葬俑数量偏多,但都是这一时期在别敕葬制度下优待的正常现象。根据吴丽娱的研究,在唐代,墓葬拥有朝廷所给之特殊规格以及监护使的派遣,应为诏葬。别敕葬不一定等同于派遣了护丧使的诏葬,但诏葬一定在别敕葬之内。根据仆固乙突墓志所述,“敕朝散大夫、守都水使者、天山郡开国公麴昭监护吊祭……凡厥丧葬,并令官给,并为立碑 ”11。由此可见,仆固乙突墓应属诏葬,但巴彦诺尔墓中没有发现文字,无法推断朝廷是否派遣护丧使,只能暂定为别敕葬。

吴丽娱认为,唐朝对蕃将和投唐的部落首领丧葬常常给以诏葬的待遇,如泉男生、论弓仁、阿史那毗伽特勒与回纥王子奢秉义等,都曾为之派设监护使,并尊重其本民族习俗。诏葬一般不给外官,但对蕃将也有例外。她发现,拓跋寂于开元二十四年薨于银州,是唐前期诏葬被施于边将的一个先例12。而巴彦诺尔墓与仆固乙突墓的发现,将别敕葬与诏葬施于边将的时代从玄宗开元年间提前至高宗统治时期。

三、 陶俑分类与初步研究

(一)陶俑的题材

在巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中,出土了文官俑、站立风帽俑、侍女俑、骑马俑、骑马伎乐俑、天王俑、镇墓兽等多种多样的陶俑。首先,我们先从题材角度分析。

1.文官俑、站立风帽俑、侍女俑、骑马俑、骑马伎乐俑

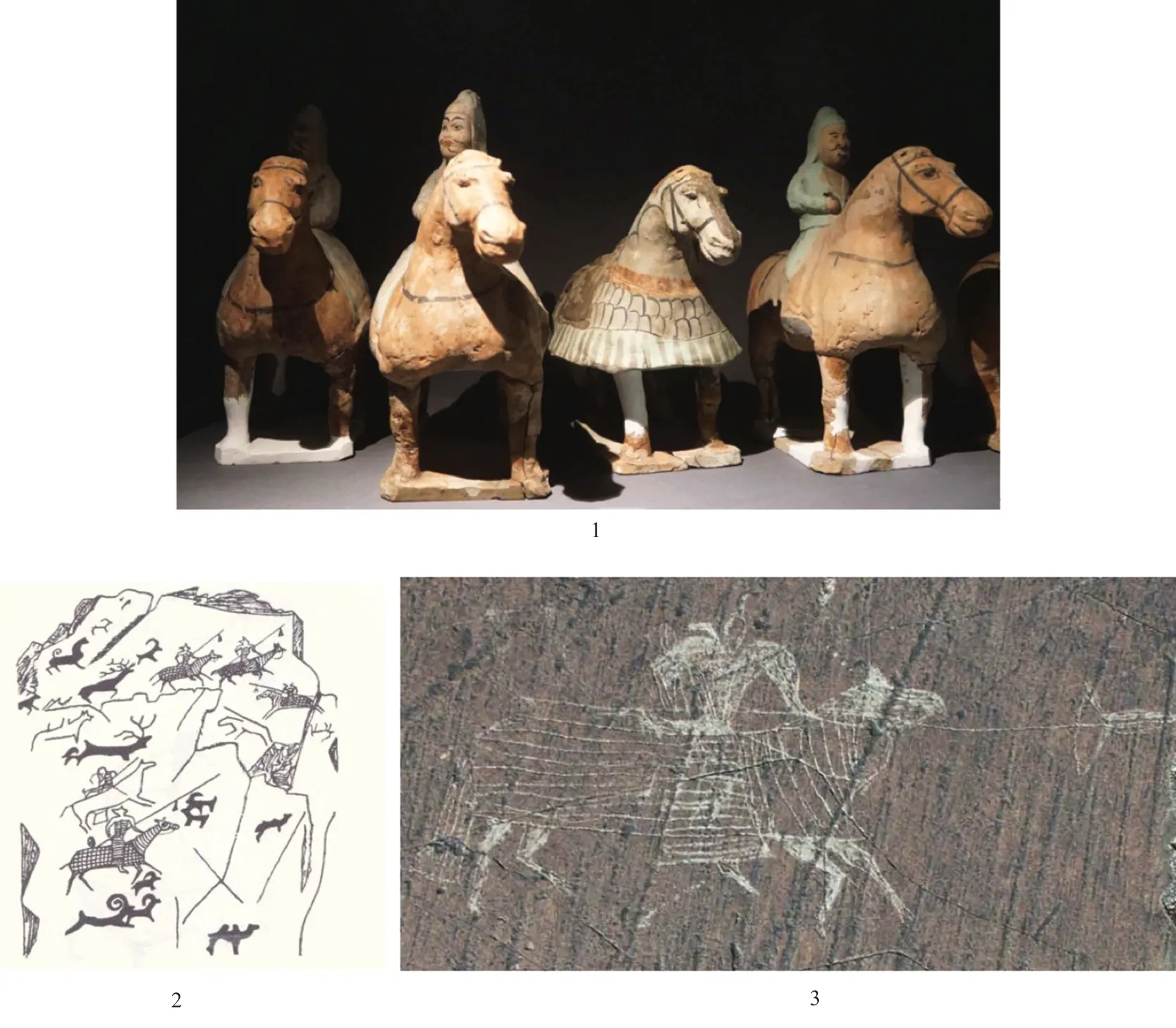

在巴彦诺尔墓中,陶俑数量最多的几类是文官俑、站立风帽俑、侍女俑、骑马俑以及骑马伎乐俑(图二),这几类俑也是在这一时期的唐墓中常见的题材。李丹婕发现巴彦诺尔墓武士俑、风帽俑和骑马伎乐俑与乾封二年(667)苏定方墓中的同类题材接近,并将侍女俑与麟德元年(664)郑仁泰墓、乾封二年(667)段伯阳妻高氏墓、总章元年(668)李爽墓中的侍女俑对比,发现发型、服饰等均极为相似,这一定程度上也可证明巴彦诺尔墓同样也是这一时期的墓葬13。

图二 巴彦诺尔墓中的文官俑、风帽俑、侍女俑、骑马俑、骑马伎乐俑

在仆固乙突墓的侧龛中,只发现了风帽俑、骑马风帽俑、骑马胡人俑以及为数极少的文官俑(图三),由于墓葬盗扰严重,大多已残,从出土情况来看,不仅陶俑的数量少于巴彦诺尔墓,其种类亦少于巴彦诺尔墓。但其墓室中的木俑种类和数量,却远多于巴彦诺尔墓,因此随葬俑的总数与巴彦诺尔墓非常接近。

图三 仆固乙突墓中的风帽俑、骑马俑、文官俑(扎纳巴扎尔博物馆藏)

骑马伎乐俑、甲骑俑是巴彦诺尔墓中独有的陶俑。骑士拿着各种乐器正在吹奏,马穿着铁甲,铁甲以银色颜料涂色,但大多已褪色,露出了下面的红色。唐墓中的甲骑骑士俑,目前仅见于懿德太子墓、李寿墓和段元哲墓14。甲骑具装在唐朝较少应用于战争,多用于仪仗,唐墓中的甲骑骑士俑应该均为仪仗功能15,巴彦诺尔墓中的甲骑具装伎乐俑证明了这一点。但墓中还出现了甲骑具装战马,保存完好,目前同类型的陶俑未在唐墓中发现。甲骑马在草原族群的眼中,依然是战争中沿用的战马,曾在这一时期漠北地区的岩画中(图四)广泛出现过16。

图四 甲骑具装骑士

2.镇墓兽、天王俑

镇墓兽和天王俑是唐墓中的必备元素,巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中亦是如此(图五)。巴彦诺尔墓中的镇墓兽一个是狮子形态,一个为人面鸟喙和偶蹄。这两种不同类型的镇墓兽在唐朝有专门的名称,在文献中被称为“祖明、地轴”,在河南巩义市康店镇砖厂唐墓出土的两件镇墓兽,兽面背部墨书“祖明”二字,这说明人面镇墓兽为“地轴”17。巴彦诺尔墓中的“祖明”及“地轴”区分非常明确,与唐代规制完全吻合。根据李丹婕的研究,这种镇墓兽的组合在河北南和县郭祥夫妇墓中曾出现过,该墓葬建于垂拱四年(688),与巴彦诺尔墓属同一时期18。仆固乙突墓的“祖明”亦为类似狮子的兽面,但“地轴”为猪鼻人面,爪足。这种类型的猪鼻地轴见于张臣合墓,可见两墓中的祖明、地轴同为高宗时期的风格。此时的镇墓兽兽面、人面区别明显,开始出现蹄足,后肢全曲,呈蹲踞式。肩部有齿形鬣毛2到3支。踏板较厚,为岩石状。风格简约,比较接近现实的兽类19。

图五 两墓发现的天王俑和镇墓兽

天王俑在文献中被称为“当圹、当野”,程义在《关中地区唐代墓葬研究》对唐代不同时期的天王俑做了分类研究。他根据踏板和脚踩物的不同,将这一时期的天王俑分为两种:IIa式,仅有树墩形踏板,脚下不踩小鬼和动物。纪年标本出土于麟德元年(664)新城公主墓、麟德元年(664)郑仁泰墓、总章元年(668)张臣合墓。IIb式,踏板较薄,脚下踩一趴卧动物。纪年标本出土于乾封二年(667)苏君墓、总章元年(668)李爽墓20。天王俑的形象从巴彦诺尔墓到仆固乙突墓有了较大转变,按照程义的分类,巴彦诺尔墓中的天王俑为IIa式,仆固乙突墓中的天王俑形象为IIb式,这两个墓中出土的天王俑虽然属于不同类型,但均为高宗时期的常见风格。3.动物俑

动物俑亦为唐墓中的常见元素。在巴彦诺尔墓中,出土了陶制马、驼、羊、鸡、狗、猪俑等等。但在仆固乙突墓中,除了骑士俑骑的马之外,并未在侧龛发现单独的动物陶俑的痕迹。与之相反的是,仆固乙突墓主墓室中出土了大量木制动物俑,如木制驼俑、木马俑,不同大小和造型的鸟俑以及鱼俑。这种变化的原因,还有待进一步探究。

综上所述,从陶俑的风格和特点来看,笔者推断巴彦诺尔墓的建造时间约在高宗显庆至总章年间,约在660-670年左右,建造时间应早于仆固乙突墓。

(二)陶俑的制作方法

巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中的随葬俑的制作方法,是先用细泥制作、之后刷上彩绘。这与关中地区发现的部分陶俑制作方法相似。额尔敦宝力道和夏南悉等学者认为,巴彦诺尔墓、仆固乙突墓的陶俑和吐鲁番地区发现的陶俑在所用颜料上有一定相似之处。他们认为,巴彦诺尔墓的骑马伎乐俑、镇墓兽、天王俑表面的天蓝色在长安地区很少出现,但在中亚经常出现,需要考虑两座墓葬中的陶俑与吐鲁番阿斯塔那墓中陶俑的关系21。虽然陶俑上的颜料可能与西域有关,但从制作方法来看,吐鲁番地区的陶俑与这两座墓葬的陶俑并不相同。阿斯塔那墓中的大型陶俑是用木头交叉捆绑作为支撑点,然后在木棍上捆扎芦苇或其他草类,做出内部形状后,再上一层粗泥做出俑类的细部,如五官表情、衣纹皱褶等22。根据仆固乙突墓中断成几截的天王俑来看,该俑内部不存在木头交叉捆绑做支撑。

前文证明,两座墓葬均为别敕葬,因此,墓中的明器是依据唐朝制度,在甄官署的统一安排下制作。但由于陶俑难以长距离运输,在墓葬旁就近制作是唯一的选择。不过这种临时搭建的作坊制作出的陶俑,很难像关中地区发现的同级别墓葬中的陶俑那样精美。这一推测得到蒙古国考古学家敖其尔的肯定,根据蒙方考古学家检测,巴彦诺尔墓中陶俑中的泥土与当地的泥土一致。

四、木俑

根据《唐六典》记载,“凡丧葬则供其明器之属……以瓦、木为之。”这说明,木俑和陶俑一样,亦为明器,也是唐代墓葬制度中的重要组成部分。在巴彦诺尔墓和仆固乙突中,就出土了一些独特的唐代木俑。从考古报告和发掘现场的图片来看,除巴彦诺尔墓壁龛中中的四个木制文官俑外,大多数木俑是在主墓室中发现。

(一)木俑的题材

巴彦诺尔墓主墓室中出土木制品共12种23,约20件,包括女侍、胡人、以及迦陵频伽、青龙、白虎、朱雀、玄武等神兽,还有马和水鸟等动物。虽然墓中发现的木制品数量不多,但制作工艺非常有趣。这些雕像制作非常精美,外面画着美丽的彩色颜料。

无独有偶,在附近的仆固乙突墓中,同样出土了许多有着特殊器型的木俑,也均发现在墓室,共有约47件,题材包括侍从、马、骆驼、鱼、迦陵频伽、鸟、青龙、白虎、朱雀、玄武等等。

1.迦陵频伽俑

根据考古报告,“迦陵频伽”(Kalavinka)木俑在巴彦诺尔墓中发现一件,用木材刻画而成的鼓腹而立的人胸、鸟尾神兽形象,穿着斜衽开襟的衣服,衣襟绘有黑、绿、红色纹饰,大腿旁钻孔。身体的主体、头、腿、翅膀都是分别制作然后再组装起来的。原物所表现的衣襟上绘制出了各种颜色的花纹24。

这种“迦陵频伽”形制的木俑在仆固乙突中亦有发现,除了有两个鸟身人首“迦陵频伽”之外,亦有多个鸟型“迦陵频伽”,斯加夫将其原型比定为佛教的迦楼罗(Garuda)。仆固乙突墓中的类似木俑不仅数量多,保存情况也好于巴彦诺尔墓。

2.侍从俑

巴彦诺尔墓主墓室中侍从俑保存状况尚可者,可见十二件,均仅剩胸部以上部分,胸部以下的衣服已腐朽(图六,1)。考古人员识别出五件木制女性胸像,因为保存状况差,只能大致判断为发髻堆系在头上的女性胸像;另外还分辨出四件木刻男性胸像,因为木雕长期处在潮湿环境中,保存状况较差,颜色已经不清楚,面容也已经模糊不清。木俑的眼、鼻、口、耳用红色颜料染绘。木雕像上的其他部分用了棕黄色、黑色、红色的颜料25。从女性的头部来看,木俑体现了典型的唐代仕女发饰和妆容,而男性主要形象特征为络腮胡,高鼻深目,是典型的胡人样式。

这类木俑在仆固乙突墓中亦有多个。而且,仆固乙突墓的木人俑保存状况比巴彦诺尔墓好得多,除了木制胸像以外,还有不少连衣服都保存基本完好的木俑,让我们看到了木制胸像的全貌。木女俑身着带有联珠纹的丝绸上衣,下身穿初唐时期常见的条纹长裙(图六,2)。

另外,仆固乙突墓中带尖帽,下身穿虎纹裤的胡人俑样式也十分罕见(图六,3)。仆固乙突墓中出土了两个虎纹裤胡人俑,其中一个手持马球杆26。与巴彦诺尔墓相比,仆固乙突墓中的侍从俑种类和数量明显更多。斯加夫发现,唐代发现木俑最多的墓葬可能是位于吐鲁番阿斯塔那的73TAM206号墓。而仆固乙突中的木俑数量可能是现存唐代墓葬中第二多的27。

图六 出土木俑

3.四神俑

四神俑为青龙、白虎、朱雀、玄武木俑。巴彦诺尔墓、仆固乙突墓出土的四神俑(图七)中的青龙、白虎,上有神仙骑乘。仙人骑龙虎是我国自战国以来的传统题材,发展到汉代达到一个高峰,但其往往是作为仙界场景的一个要素或主纹的辅助出现的。但到了南北朝时期,仙人神兽的组合已经成为墓室绘画的主要题材。这种仙人与神兽共同嬉戏的表现形式是南朝的特点,从中可以看出南朝贵族的优裕自在,采取汉化政策的北魏的画像石棺之图像应是在南朝的影响下产生的。而在同期或稍后的北方,仙人骑龙虎的做法更加流行,其流风蔓延至隋唐乃至明清建筑装饰28。

图七 出土的四神木俑

隋唐时期,在壁画及石雕线刻青龙白虎朱雀玄武四神形象的墓葬常见,但以木俑雕刻四神的却仅见于巴彦诺尔墓及仆固乙突墓。仆固乙突墓中的四神保存状况不佳,在博物馆,笔者发现了玄武的身体和白虎的头部。

巴彦诺尔墓道中有四神壁画及四神木俑,但仆固乙突墓中仅发现了四神木俑。齐东方认为,社会发展经过一段时期稳定,军功集团的地位逐渐被文官甚至近宠宦官取代,人们失去了用仪仗俑群表达地位的兴趣,仪仗俑群逐渐消失,长墓道、带小龛的墓也成为不必要的形式,因此随葬品和墓葬形制出现了同步变化29。从初唐到盛唐,四神图像逐渐从墓道两侧走进墓室之内,四神图像是为墓主人到彼岸服务的,其位置从墓道移动至墓室,说明墓葬建设者关于四神的信仰发生了变化30。巴彦诺尔等墓中的木雕四神中的青龙白虎均有神仙骑乘,又发现在墓室里,可能起引导死者灵魂以及护佑的作用。

4.马车

见于巴彦诺尔墓(图八)。根据发掘简报,我们得知主墓室北侧铺放长方形木质供台,其上摆放各种供品,包括木雕的马、骆驼、车等31。根据图录和考古报告,我们没有发现木雕骆驼,而木雕的枣红色骏马却有两匹。笔者认为,由于和这两个车轮均发现在祭台上,应该是组合使用的,因此我们应该将两匹马和车看作一组木雕车马俑。而主墓室放置这台马车的作用,可能与四神有关。意义可能是在四神的护佑下,主人搭乘马车,到达自己的灵魂栖居之所。

图八 巴彦诺尔墓中的马车残件

5.鸠杖

见于巴彦诺尔墓(图九)。木鸟长11.6厘米,宽2.47厘米,高3厘米,与前述迦陵频伽、朱雀的造型完全不同。根据武威磨嘴子汉墓及其他甘肃地区发现的汉晋墓葬内同类型木俑来看,木鸟放在棺材旁边。说明木鸟可能是鸠杖的杖头。鸠杖,也叫王杖,是古代朝廷为老人特制的一种拐杖,因拐杖上端有一木雕的斑鸠而得名,在甘肃武威地区墓葬中多次发现。鸠鸟是古代的“不噎之鸟”,朝廷以此来表达对老人们饮食正常、身体健康的良好祝愿,是政府以立法的形式维护和保障老年人生活权益的一种养老尊老制度32。玄宗曾在宫殿赐杖赐宴,以示敬老。开元二年(714)九月“, 丁酉,(玄宗)宴京师侍老于含元殿庭,赐九十以上几、杖,八十以上鸠杖,妇人亦如之,赐于其家”33。可见在唐朝官员的墓中发现鸠杖,是很有可能的。巴彦诺尔墓的木鸟俑则与磨嘴子汉墓中的鸠杖非常相似,中部断裂,断裂处可见一个弧形凹槽,很可能是拐杖的插口。

图九 出土的鸠杖头及其他

此外,仆固乙突墓中发现了独特的木雕鱼俑,目前我们无法解释鱼俑的意义,可能还需要更多证据才能够证明。

(二)与国内木俑的对比研究

木俑在中原地区的墓葬中非常罕见,仅见的几例,与巴彦诺尔和仆固乙突墓中的木俑的墓中摆放位置、制作技法以及题材都不尽相同。例如在懿德太子墓中发现了大量木俑,共计162件,但目前保存较好的只有8件,均为彩绘风帽俑;陪葬乾陵的永泰公主墓也出土过木俑,以一整块木头雕刻而成,敷一层白底将木胎完全遮盖再着色34;又如河南省焦作市博物馆藏有5件胡人舞蹈木俑35;扬州及周边发现的五代木俑,雕刻棱角分明,以一整块木头雕刻而成36。但巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中的木俑,是分别制作出身体的各个部件再拼接而成,且雕刻精美写实,与上述木俑不尽相同。类似的木俑,可以在河西走廊到吐鲁番一带找到原型。

2019年9月在甘肃省武威市天祝县祁连镇岔山村北的山顶之上,发现了武周天授二年(691)吐谷浑王族成员喜王慕容智墓37。其主墓室中的器物组合,以及墓中木俑的制作风格,与巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中的同类器物极为相似,如迦陵频伽、四神、侍从等。

关于侍女俑,我们将仆固乙突墓和吐鲁番阿斯塔那206号张雄夫妇墓出土木俑对比,发现两者均身着联珠纹丝绸上衣,及初唐时期常见的条纹长裙。慕容智墓中同样也有类似的木制人俑出现。这座墓葬保存状况极佳,墓中随葬品几乎未经扰动。据墓葬发掘者介绍,这座墓葬中的木俑是围着主墓室中的胡床环绕一圈排列(图一〇)。因此我们推测,巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中的这些木俑的作用,可能是侍奉墓主人。

另外,在甘肃开元十八年(730)穆泰墓中,发现过一件与仆固乙突墓中身着虎纹裤的木俑相似的陶俑。该陶俑为牵驼胡俑,头戴白色尖顶高帽,身穿高领窄袖缺胯右枉长袍。下穿虎纹小口皮裤,足穿黑履38。

通过比较发现,仆固乙突墓和慕容智墓中的木侍从俑有一些共同点是巴彦诺尔墓不具备的。仆固乙突墓和慕容智墓均有不同大小、样式更多样化的木侍从俑,而巴彦诺尔墓中的木雕侍从俑风格和大小较为单一。这些风格多样化的木俑,也出土于宁夏盐池M3唐墓,该墓葬为武周时期都尉何府君之墓,根据墓志,何府君为大夏月氏人。此为,附近的M6墓葬出土有胡旋舞石门,可知这个墓葬群埋葬的对象可能为六胡州的昭武九姓何氏家族墓39。由此可见,仆固乙突墓作为建造时间更晚的墓葬,与武周时期的慕容智墓与何府君墓有更多的相似性,而巴彦诺尔墓建造时间较早,没有体现出这些特点。

在2019年发现的慕容智墓中,四神木俑亦完整的在主墓室中出土。出现在主墓室里的四神木俑虽然只发现了此三例,但四神并非第一次出现在主墓室里。有很多唐墓用壁画的形式在主墓室的四方绘制表示四神40。

图一○ 中国出土的木俑

在巴彦诺尔墓和仆固乙突墓的木俑中,侍女俑、四神俑体现出深刻的中原文化因素,“迦陵频伽”木俑以及胡人俑等等,则体现出浓厚的外来文化风格。此时河西地区与漠北交通便利,乙突死后,仆固部造反,皇帝即调河西骑士前来平叛。“天子命左豹韬卫将军刘敬周发河西骑士,自居延海入以讨之,特敕左补阙乔知之摄侍御史,护其军”41。由于河西与漠北之间常常需要进行兵员调动,河西至漠北的草原丝绸之路长期畅通。因此,一种可能是这些木俑来自河西走廊。但目前国内发现的木俑数量稀少,其他地区的木俑的风格与上述发现是否类似,还有待更多案例予以证明。

五、结 论

巴彦诺尔墓和仆固乙突墓的随葬俑所呈现出来的特点,说明两座墓葬受到了唐朝的别敕葬制度优待,这两座墓葬是唐代难得的将别敕葬、诏葬应用于蕃将、边将的记录,也是其中时代最早的案例。

经过分析发现,巴彦诺尔墓和仆固乙突墓的明器总数相似,但侧重点不同。巴彦诺尔墓的侧重点在侧龛,俑的主体部分为侧龛的陶俑,共121件,主墓室中的木俑只有20件。但仆固乙突墓的侧重点明显向主墓室偏移,侧龛中的陶俑显著降至75件,且种类明显减少,同时取消了动物陶俑。但主墓室的木俑数量明显增多,增至47件,种类也显著增加,除造型类似的女侍从、马、迦陵频伽、青龙、白虎、朱雀、玄武这些巴彦诺尔墓也有的种类之外,增加了文官俑、男侍俑(包括男侍俑、胡人俑、手拿球棒的胡俑、男装女侍俑等)、驼俑、小型马俑,以及不同大小和造型的凤鸟。此外,通过与国内发现的同时期唐墓中木俑的对比,我们发现巴彦诺尔墓与仆固乙突墓中的木俑可能来自于河西走廊一带。

约建于高宗显庆、麟德年间的巴彦诺尔墓同时在墓道和墓室里出现了四神壁画和木俑,而建于仪凤三年(678)仆固乙突墓没有壁画,仅在墓室中有四神木俑。初唐时期,绘制在壁画墓墓道最前端的青龙、白虎,引领着军事色彩浓厚的仪仗队伍,引导墓主人从升天的“过程”进入象征“终点”的墓室。巴彦诺尔墓作为仆固歌滥拔延的墓葬,建造于更重视仪仗过程的唐高宗统治初期,而仆固乙突墓建于唐高宗时代的后期。两座墓葬风格的不同,反映出唐朝墓葬存在从重视墓道丧葬的“过程”到重视墓主人安息的“终点”的过渡,通过种类繁多的木俑,丰富墓主人在另一个世界的生活。

附记 :文章照片部分为本人参观学习时拍摄,其中仆固乙突墓发掘现场照片为蒙古国考古学家巴图宝力道提供,特此感谢。

注 释

①徐弛:《蒙古国巴彦诺尔壁画墓墓主人考》,《暨南史学》第二十辑,2020年。

②a.А.Очир, Л.Эрдэнэболд, С. Харжаубай, Х.Жантегин,Эртний Нүүдэлчдийн Бунхант Булшны Малтлага Судалгаа,Улаанбаатар,2013;b.[蒙]阿•敖其尔等著,萨仁毕力格译:《蒙古国布尔干省巴彦诺尔突厥壁画墓的发掘》,《草原文物》2014年1期;с.А.Очир, Л.Эрдэнэболд, Эртний Нүүдэлчдийн Урлагийн Дурсгал, Улаанбаатар, 2017.

③同②a: p.197.

④同②a:p.32-77,同时参考b:박아림,낸시S.몽골 바양노르 벽화묘와 복고을돌묘 출토 용과 비잔틴 금화 연구.중앙아시아연구, 2017, 22(1), p. 84; c: Jonathan Karam Skaff,“The Tomb of Pugu Yitu (635–678) in Mongolia: Tang-Turkic Diplomacy and Ritual.” Competing Narratives between Nomadic Pеорlе аnd thеir Sеdеntаrу Nеighbоurs, Аlgуő, 2019.

⑤对 仆 固 乙 突 墓 的 介 绍,主 要 参 考a: А.Очир,С.В.Данилов, Л.Эрдэнэболд, Ц.Цэрэндорж, Эртний Нүүдэлчдийн Бунхант Булшны Малтлага, Судалгаа: Төв Аймгийн Заамар Сумын Шороон Бумбагарын Малтлагын Тайлан, Улаанбаатар, 2013; b: 东潮著,筱原典生译:《蒙古国境内的两座突厥墓——乌兰克热姆墓和仆固乙突墓》,《北方民族考古》(第三辑),科学出版社,2016年。

⑥同⑤a: p.34.

⑦(唐)李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷二三《甄官令》,中华书局,1992年。

⑧(宋)王溥:《唐会要》卷三八《葬条》,上海古籍出版社,2006年。

⑨根据墓志记载,仆固乙突的职事官在讨伐阿史那贺鲁后升左武卫大将军。根据《唐六典》,左武卫大将军为正三品。根据笔者研究,巴彦诺尔墓墓主人仆固歌滥拔延同样是正三品或正三品以上的高官,详见①:第1-18页。

⑩程义:《关中地区唐代墓葬研究》,文物出版社,2012年,第162页。根据《唐六典》《通典》《唐会要》等文献和考古发掘情况综合考虑,唐朝时同级别的官员墓葬中的随葬俑数量在不同时期存在差异。根据程义的研究,在649-684年,依据制度,三品以上官员可随葬120个随葬俑。

11杨富学:《蒙古国新出土仆固墓志研究》,《文物》2014年5期。

12吴丽娱:《终极之典——中古丧葬制度研究》,中华书局,2012年。

13李丹婕:《初唐铁勒酋长政治身份的多重表达》,《艺术史研究》(第19辑),2017年。

14陕西省考古研究院:《唐懿德太子墓发掘报告》,科学出版社,2017年;陕西省博物馆:《唐李寿墓发掘简报》,《文物》1974年9期;中国社会科学院考古研究所编:《西安郊区隋唐墓》,科学出版社,1966年。

15陈丽萍:《试谈唐懿德太子墓出土的甲骑具装俑的历史价值》,《文博》2011年6期。

16Nikita Konstantinov, Vasilii Soenov and Dimitry Cheremisin, “Battle and hunting scenes in Turkic rock art of the early middle ages in Altai.” Rock Art Research, Volume 33,Number 1, 2016.

17郑州市文物考古研究所:《中国古代镇墓神物》,文物出版社,2004年;张文霞、廖永民:《隋唐时期的镇墓神物》,《中原文物》2003年6期。参见沈睿文:《唐镇墓天王俑与毗沙门信仰推论》,《乾陵文化研究》(五),2010年。

18同 13 :第154页。

19同 ⑩:第117页。

20同 ⑩:第119-120页。

21同 ④b: p.84.

22姚书文:《阿斯塔那出土小型泥俑的制作方法》,《新疆文物》2009年2期。

23同② a: p.197.

24同② a: p.198.

25同② a: p.202-204.

26仆固乙突墓考古发掘现场图由发掘者巴图宝力道提供,下同。

27同④c: p.301.

28刘卫鹏:《浙江余杭小横山南朝画像砖墓飞仙和仙人》,《中国国家博物馆馆刊》2016年9期。

29齐东方:《唐代的丧葬观念习俗与礼仪制度》,《考古学报》2006年1期。

30吴思佳:《唐代墓室壁画中四神的形制走向与道教意义》,《中国美术研究》2017年1期。

31同②b: p.16.

32山西博物院、甘肃省博物馆、武威市博物馆、高台县博物馆编著:《陇右遗珍:甘肃汉晋木雕艺术》,山西人民出版社,2013年。

33(宋)欧阳修、宋祁等:《新唐书》卷五《玄宗》,中华书局,1975年。

34陕西省文物管理委员会:《唐永泰公主墓发掘简报》,《文物》1964年1期。

35赵维娜,景文娟:《唐乾陵陪葬墓出土木俑浅析》,《乾陵文化研究》,2012年。

36南京大学历史学院文物考古系等:《江苏扬州市秋实路五代至宋代墓葬的发掘》,《考古》2017年4期。

37刘兵兵:《甘肃天祝岔山村唐慕容智墓》,《大众考古》2019年11期。

38林健:《甘肃出土的隋唐胡人俑》,《文物》2009年1期。

39宁夏回族博物馆:《宁夏盐池唐墓发掘简报》,《文物》1988年9期。

40同 30 : 第120-122页。

41(唐)陈子昂撰,徐鹏校点:《陈子昂集》卷六,上海古籍出版社,1960年。

附表:巴彦诺尔墓与仆固乙突墓随葬俑种类与数量