公共安全类网络谣言的传播研究

2021-10-12郭美伶

摘要:在2020年初暴发的新冠肺炎疫情中,流言四起,引起很多不必要的社会恐慌。即便政府、媒体等各方力量齐上阵,谣言依然屡禁不止。因此,加强谣言治理、净化网络环境具有重大意义。本文采用定性研究的方法,通过分析五个典型辟谣平台的公共安全类网络谣言,证实这些谣言通过圈群化的强关系进行传播,传播时效性强,发现造谣者多以非正式的话语修辞和第一人称代词进行情感动员。相较于视频、图片,文字仍是谣言的主要叙事形式,且叙事情感偏中性。辟谣现状并不乐观,尚未实现网络辟谣的“无影灯效应”。

关键词:网络谣言;话语修辞;议题建构

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)15-0069-04

一、引言

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年提出需求层次理论。该理论从低层次向高层次将需求划分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。尽管在同一时期,一个人可以有多种需求,但是有一种需求是处于支配地位的,且对行为起决定性作用。

在2020年初暴發的新冠肺炎疫情中,人们维持生存所需的水、食物、呼吸、睡眠、生理平衡等生理需求得到保障,但其他需求相对不足。安全需求的不足对谣言的产生和发展具有重要推动作用。安全需求是马斯洛需求层次理论的第二层需求,即人们对于人身安全、家庭安全、财产所有性、道德保障、健康保障和工作职位保障等方面的诉求。

基于上述理论观点,本文从人的社会心理需求出发,对谣言进行统计、分析和回溯,以探寻公共安全类谣言的传播情况。

二、研究概述

(一)安全类网络谣言的界定

谣言的定义和分类多种多样,学界尚未形成统一标准。在中国知网以“谣言类型”为关键词搜索,发现专门研究谣言类型分类的文献较少,多为某一类谣言的研究。谣言定义和类型作为谣言研究的一部分而组合存在。

与安全相关的谣言类型有食品安全类谣言、健康类谣言和公共安全类谣言。食品安全类谣言是指由食品安全事件、食品安全政策引发的谣言,主要涉及日常饮食方面。健康类谣言是指在传播过程中产生的涉及健康、没有事实根据或未经官方证实的信息。公共安全类谣言则是指伴随突发公共安全事件发生、发展和结束产生的谣言。这些谣言既包括无意造谣,也包括故意造谣、恶意营销、境外势力造谣等,形成过程更为复杂,与人们的安全需求密切相关。

因此,本文主要关注公共安全类网络谣言,认为公共安全类网络谣言是指“因突发公共安全事件,人基于安全需求在网络上产生或传播的、未经官方证实的、广为流传的说法”。这类谣言传播速度快,直接关系到人们的切身安全,极易引起社会恐慌,扰乱社会秩序,危害性大。

(二)样本抽样

面对公共安全类网络谣言四起,社会各界积极辟谣,开辟辟谣通道、建设专版平台、专家解读、志愿者辟谣。这些辟谣平台主要有百度辟谣平台、腾讯新闻较真平台、新浪微博辟谣平台、中国互联网联合辟谣平台、果壳网和丁香园等等。

百度辟谣平台是百度公司联合40家权威机构搭建的官方平台,目前已打通和覆盖该平台10余条产品线上的多款产品。从1月30日起,百度辟谣平台针对网络上与疫情相关的流传进行鉴定。辟谣文章针对流传内容,给出鉴定结果、辟谣要点和消息来源。鉴定结果分为“谣言”“证实”“待论证”三类,并分别以红色、绿色和黑色色块加以标注。

腾讯较真平台是腾讯新闻开辟的一个致力于新闻查证的全民平台,由最初的栏目不断发展壮大,如今已发展成举重若轻的事实查证平台。在此次疫情中,较真平台联合中国医师协会健康传播工作委员会,邀请专家参与辟谣,侧重探查科学真相,回答较真用户的提问。

微博小秘书是新浪微博的官方客服,负责监管微博平台的各种信息。新冠肺炎疫情暴发以来,微博小秘书从2月7日开始向每个微博用户推送微博辟谣重要信息汇总。辟谣信息分为七大块:重要辟谣、武汉辟谣、地方辟谣、科普辟谣、同内容多地辟谣、综合性辟谣、公安网警辟谣。每天多达40多条辟谣信息被汇总发出,且每条辟谣信息附带超链接,实现一键跳转到辟谣主体。这种形式,理论上可以实现辟谣信息终端抵达所有微博用户。

中国互联网联合辟谣平台是由中国网信办违法和不良信息主办举报中心主办,新华网承办。该网站开设有权威发布、部委发布、地方回应、媒体求证、专家视角、辟谣课堂、案例分类、法律法规等11个栏目,内容丰富,覆盖广泛,专业性强。

果壳网是一个泛科技主题网站。疫情期间,它成立了一个名叫A2N(全称“Anti-2019-nCoV”)的民间志愿者小组,基于创作共同协议(BY-NCND),以科普和辟谣为主要工作内容。并在新浪微博、微信公众号、豆瓣、知乎和Twitter(推特)上开辟官方账号,发布其搜集、整理的新冠肺炎资讯。该文档专设新冠肺炎辟谣区,包含常见误区科普、疫情进展/科普类谣言、权威媒体搬运区、谣言粉碎机。谣言采自新浪微博、豆瓣等网络空间。

本文的研究样本来源于上述5个平台,包括搜索平台、社交媒体平台以及官方和民间志愿者的辐射圈。基于“谣言产生于安全需求”“安全需求在多种需求共存时处于支配地位”这两个条件,本文从这5个辟谣平台进行随机抽样,搜集时间从1月30日至4月16日,共取得64个谣言样本。结合社会心理学、传播学等理论,对其进行深入分析。

三、案例分析

(一)传播路径分析

1.圈群化的强关系传播

网络谣言的传播起源于谣言的制造者,经信谣者接续传播,直至被证实。这种由造谣者、信谣者、传谣者、质疑者、媒体和官方政府等组成的传播链条,成为探析谣言传播的重要方向。掌握谣言传播的路径,有助于预防谣言的产生和辟谣。

根据谣言的传播平台和辟谣主体,本文梳理出安全类网络谣言的5种主要传播路径。它们分别为:第一种,微信好友—微信群—警察/政府;第二种,微信群—微信群—警察/政府;第三种,微信群—社交媒体—网警/政府;第四种,微信朋友圈—线下公告—社区;第五种,微博@媒体@政府—政府。

公共安全类网络谣言主要借助微信平台生成、演化和终结。造谣者在微信群向多名倾听者呈扩散状传播不实信息,一名或多名倾听者接收到信息后,向下一个微信群或微信好友传播。在传播过程中,这些倾听者成为一个个信息桥节点。间隔的节点之间可能并不认识。这样,信息桥节点将圈子内部的信息“搬运”到其他圈子,出现了圈子之间的嵌套、连接,进而产生情绪共振和情感共鸣[1]。于是,谣言的圈群化传播形式形成。

与微信好友、朋友圈和微博相比,微信群成为安全类网络谣言的培养皿。因其隐秘性、亲友之间强关系的相互背书,为谣言传播增加了更多可能性。2015年,匡文波教授在一项关于微信谣言的量化研究中将奥尔波特的谣言公式加入变量“s”(strong tie,强关系),完善为R=i×a×s(R=谣言〔rumor〕,i=重要性)[2]。与陌生人相比,大众更愿意相信亲朋好友这类强关系所说的话。

这些微信群以家庭群为核心,还包括朋友群、社区群、工作群、爱好群。相比之下,谣言来源于家庭群的比例最高。公共安全类谣言的圈群传播具有筛选机制,优先选择具有密切关系的圈子进行传播。圈子越是紧密,谣言也就越容易流传。此时的谣言仍在民间舆论场范围内演化。认同谣言的人积极参与进来、接替传播,不认同谣言的人或保持沉默或低声质疑,如此一来,质疑谣言一方的声音越来越小,形成“沉默的螺旋”。疫情防控期间,这类谣言的广泛传播易引起大众恐慌。谣言突破家庭内部话题,破圈成为社会话题。

微博作为“广场式”社交平台,用户多、影响力大。但是,普通博主由于粉丝量、发文量和阅读量小,且微博互动少,其微博内容传播力非常弱,难以形成全网关注的态势,除非有热点事件的当事人、目击者的“爆料”,微博“大V”的加持,平台引流和力推。

例如,《武汉百步亭一天只给一个核酸检测,政府放弃百步亭》这则谣言,造谣者就是百步亭社区的一个居民,身在其中,更有话语权。这名普通博主借助微博@功能,@地方政府、@主流媒体、@意见领袖的微博账号。众多网民纷纷涌入,加之同社区居民在微博评论区留言证实,此用户的连接越来越多。用户连接的建立遵循“收益递增”规则[3]。百步亭社区居民的安危也引起政府和媒体的关注。此时的普通微博用户变成一名“意見领袖”,获得了话语权和现实影响力。处于权力中心的人,对于信息传播的规模、走向以及相应的意见等,都会产生比别人更大的作用[4]。这则微博的活跃度暴增,其反映的问题掀起新一波舆论。

这种圈群化传播的方式并非互联网的产物,早在口头传播时代就已出现。那时,小道消息、秘闻、民间传说在坊间不胫而走,谣言经过人们近距离的现场接触口耳相传。这一阶段的圈群化传播具有很强的地缘属性。

互联网兴起以来,人们的交往方式发生重大改变。以微信、微博为主的社交媒体平台将天南海北的人联系在一起,形成一个“地球村”。地缘优势弱化,现实区隔被线上虚拟空间取代。不用聚集在现实场景中,信息也可以传递,并且信息传递得更快、更准确。尤其是疫情期间,人们居家隔离,出行受到前所未有的限制,线下近距离交流的机会大幅减少,大部分线下传播活动转由互联网社交补偿。社交媒体平台打破信息在空间上的远距离传输和时间上的易碎性,进而延续了信息的生命力。于是,技术赋权为大范围谣言传播开辟了一条更为便捷的道路。

2.造谣时间随疫情变化而波动

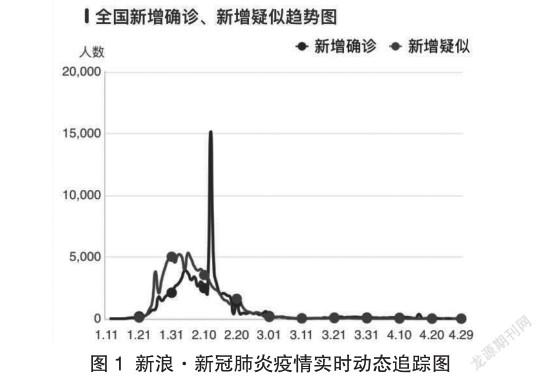

对比新浪微博实时更新的全国疫情累计趋势图(见图1)可发现:安全类网络谣言的走势和全国疫情累计确诊趋势图大致相似;2020年1月中旬以前,新冠肺炎疫情还未进入全国公众的视野,“不明肺炎”被多次辟谣,各互联网平台也未专门对疫情相关谣言进行统计,公共安全类谣言的统计数量非常少;2020年1月31日至2月25日期间,新冠肺炎疫情变得严峻,公共安全类谣言数量增加,伴随波动;3月中下旬开始,新冠肺炎疫情得到有效控制,新增确诊和疑似病例人数趋于较低水平,安全类网络谣言也越来越少。比较1月、2月、3月和4月的安全类网络谣言数量,2月的谣言数量远高于1月和3月。大众的复杂心理也随之在疫情暴发期、狙击期不断变化。谣言反映了民间潜在的忧虑,也为心理压力的释放提供了一个渠道。谣言不是渐渐消失,而是隐藏,它伴随着社会发展而变化。

(二)话语修辞——词频分析

1.即时性新闻是常用话语修辞

安全类网络谣言的时效性非常强。对其内容进行词频分析,取排名前50的关键词,并制作安全类网络谣言的词云图(见图2)。排名前十的词频分别是回来(19)、确诊(19)、武汉(16)、隔离(16)、病毒(14)、肺炎(14)、感染(12)、人员(11)、今天(11)、现在(10)。安全类网络谣言的时效性非常强,更易获得他人的关注,如使用“今天”“现在”“刚刚”“目前”等词语。而使用“明天”“最新消息”这类关键词的谣言占比较小。

造谣者以具有确切性的词语建构谣言。造谣内容不再含糊其词,反而是笃定的事件。“可能”“似乎”“据说”“有人说”这类带有疑惑性的词语在安全类网络谣言中非常少见,取而代之的是具有较强肯定意味的词语,如“确诊”“已经”“隔离”等表示结果的词语。同时,谣言中还出现了大量表示数量的词,这些词包括单数词“一个”“那个”“这个”和多数词“很多”“七八个”“1735个”“十几个”,明确的数字远多于模糊数据。新冠肺炎疫情期间,社会大众非常关注、重视确诊患者的相关信息,并对周围有疑似或确诊病患十分恐慌。甚至有网民对未及时、准确地公布,或者未公布疑似患者行动轨迹的相关部门十分愤慨。所有摆出来的使谣言站不住脚的事实都被反过来证明谣言是有根据的[5]。官方舆论场信息公开不足,为民间舆论场“确定性事件”打开了方便之门。

权威加持和恐惧诉求不是造谣者的话语修辞。网络谣言常常带有悬念的用语、诱导性用语、夸张性用语,或者冒充权威机构、权威人士发布信息。而在此次重大突发公共卫生事件中,上述情况在安全类网络谣言中非常少见。一是官方发声渠道单一,钟南山院士、张文宏医生似乎成为“疫情发言人”,关于他们的谣言极易被辟谣;二是恐惧诉求的词语被带有刻板印象的词语替代,产生相似效果,如“武汉”“肺炎”“病毒”“冠状病毒”“发烧”等,在新冠肺炎疫情严峻的特殊社会背景下,它们成为“危险”的隐喻。

疫情易发单位不仅是大众关注的焦点,还是谣言产生不可或缺的成分。“超市”“社区”“医院”“酒店”等表示组织机构的用语在多个谣言中出现。还有以“表厂”为代表的各地复工单位,它们是疫情易发单位,人员不得不聚集的场所。如隔离疑似新冠肺炎患者、密切接触者的医院,即便层层防护措施加码,在大众印象中仍会带来不确定因素,进而产生恐惧。对于潜在危机风险的辨识,民间舆论场尚未达成基本共识,标准在边界游走。

至此,安全类网络谣言具有时间、地点、人物、原因和事件五要素,满足时效性、确切性、重要性。即时性新闻是其常用的话语修辞。

2.大量使用第一人称代词进行情感动员

在中文语境下,代词可分为人称代词、疑问代词和指示代词。在安全类网络谣言的词频分析中,人称代词包括我们、大家、你们、他们。第一人称代词占总体的33.9%;第三人称代词是第二人称代词的两倍,占总体的13.56%。用第三人称代词指代那些恐慌来源,比如使用“那个人”“这些”指代那些感染了新冠肺炎病毒的人。

造谣者常以第一人称的视角向倾听者传播信息。一方面,强化消息源的真实性。“我们单位”“我们同事”“我们这里”,暗示自己的接近性,掌握一手信息源。另一方面,拉近与倾听者的关系。“我们”“大家”这一类带有团体语义的人称代词占比较高,而以“我”为出发点的话语几乎没有。“我们”是说话人和听话人之间的良好中介[6]。“我们”消弭了“你”“我”之间的对立,可以巧妙地转移直指中枢,让对方接受己方观点,将倾听者拉入自己的语境中,共建命运共同体。

话语建构从内部开始,先组织有血缘关系的人,然后是有地缘关系、共同兴趣爱好的人,这样的情感动员更加有效。为引起倾听者重视新冠肺炎,造谣者营造危险的外部环境,与内部安定形成强烈对比,比如呼吁社区邻居戴口罩、少出门等。

3.使用非正式的话语修辞

安全类网络谣言的文本没有统一、规范的行文格式,更没有谣言标题,以非正式的、随意的日常谈话为主。少数谣言公告较为书面化一些,比如某某社区在社区群内发布的消息、社区张贴的纸质公告等。统计谣言文本中的标点符号发现,标点符号多使用逗号、句号断句,鲜有带有情感唤起的感叹号、问号,以及表示震惊、疑惑的表情包。

谣言视频的拍摄实质上是一次偶遇、一次“街拍”。谣言视频和图片通过手机拍摄完成,操作简单、便捷;声源单一,无现场人物采访,画外音来自拍摄者的主观解说,被摄对象未发声;拍摄者往往不出镜,被摄对象主要涉及救护车、医护人员、患者、警察、社区保安这一类非常规事件参与者;拍摄行程非提前设定,而是随遇随拍;拍摄内容无事件背景交代,无人物介绍。互联网技术、短视频平台在为全民提供美好生活记录工具,帮助大众表达自我的同时,也应考虑到虚假信息的危害。

(三)议题建构

1.文本均长43.2个字

安全类网络谣言的文本长短不一,少则10个字以内,长则200多字。200字以上的谣言均发布在微博,100~200字的谣言发布在微信群和微博,以微信群为主。字数区间集中在11~60的谣言,占比较高,其中,字数区间在11~40的谣言,达到谣言总数的50%。除视频外,平均每个谣言的文本长度为43~44个字。

根据相关研究,新闻媒体的新闻标题平均在16个字左右[7]。新闻消息篇幅短、文字简明扼要,其作品字数在1000字以内。那么,谣言文本长于新闻标题,远远短于新闻消息。更多文字虽可以提供更大的表达空间,但篇幅过小也会导致细节缺失、表述错误。用户想要知道事件全貌,还需要持续跟进后续发展,了解事件背景。

2.议题偏好人身安全

死亡是不可逆的。人的死亡和家庭成员的死亡不仅带来痛苦,往往也伴随着恐惧、不安,即便是成年人也会因此受到影响。在安全类网络谣言中,人身安全、家庭安全成为主要议题,健康保障、财产所有性、工作职位保障这些安全需求未上榜。相对而言,这些安全需求有国家政策和措施扶持,可控性强,风险性小,比如为新冠肺炎患者提供了医疗保障,报销绝大部分医疗费用,将疑似患者、密切接触者隔离,免房租,免税新政策。既减轻了患者及家庭的负担,也为社会大众的健康保障、财产所有性、工作职位保障上了双保险。

社会整体仍井然有序地运行,人身安全、家庭安全就成为人们不安的源头。同时,造谣者非疑似或确诊新冠肺炎患者,其未能满足的安全需求成为谣言编排的语料。谣言契合社会大众的痛点。

3.叙事情感偏中性

通过对安全类网络谣言文本的情绪词、观点、积极性的挖掘和分析,情感偏向负面的谣言并不是占比最高的,略低于中性情感的谣言。情感偏向正面的谣言占比最低。可见,安全类网络谣言的情感偏向并非都是负面的。也就是说,情感偏向中性的谣言也能引起社会大众的恐慌,这与语境、词汇的所指息息相关。

4.叙事形式以文字为主

在新冠肺炎疫情期间,安全类网络谣言主要有6种叙事形式,分别为文字、文字+图片、视频、语音、图片、文字+视频。文字形式的谣言占比最高,其次是视频、文字+图片、图片。一方面,响应居家隔离措施,大众不能随意出去拍图片、视频;另一方面,即便不能“眼见为实”,文字也能成为谣言传播的载体。再者,微信群群主要想通知所有群成员,只能以文字或超链接的形式发布群公告。从交互传播的角度来讲,超鏈接比文字多一步“点击”,文字就成为群发内容的更优选择。因此,文字在网络谣言传播中占据优势。

在读图时代、短视频时代,我们追捧新技术改变生活的同时,也应认识到技术的可替代性。在非常时期,传统的文字仍是交流信息最高效的工具。

四、结语

马克思曾经指出:“对人类生活形式的思索,从而对它的科学分析,总是采取同实际发展相反的道路。这种思索是从事后开始的,就是说,是从发展过程的完成的结果开始的。”辟谣之路任重道远。官方的事后辟谣也要考虑到公众的情绪。越是带有感情色彩的谣言,越要小心辟谣,只依靠事实并不能解决问题。谣言不断被复制,辟谣也要加强传播。智媒时代的辟谣不仅要提高网民的媒介素养,还要消除信息差,建立辟谣长效机制,建设有效的核实通道,消除污名化。

参考文献:

[1] 李彪.不同社会化媒体圈群结构特征研究——以新浪姚晨微博、草根微博和人人网为例[J].新闻与传播研究,2013(01):82-93.

[2] 匡文波.社会治理创新视域下的微信谣言治理[J].社会治理,2015(04):118-123.

[3] 喻国明,马慧.互联网时代的新权力范式:“关系赋权”——“连接一切”场景下的社会关系的重组与权力格局的变迁[J].国际新闻界,2016(10):6-27.

[4] 彭兰.也谈微博话语权[J].信息安全与通信保密,2014(03):34-36.

[5] [法]让-诺埃尔·卡普费雷.谣言:世界最古老的传媒[M].郑若麟,译.上海:上海人民出版社,2008:269.

[6] [英]威尔士,凯蒂.现代英语人称代词[M].剑桥:剑桥大学出版社,1996:68.

[7] 李彪,喻国明.“后真相”时代网络谣言的话语空间与传播场域研究——基于微信朋友圈4160条谣言的分析[J].新闻大学,2018(02):103-121.

作者简介:郭美伶(1993—),女,山东枣庄人,硕士,助理实验师,研究方向:网络与新媒体。