同趋于古:明代中后期经学领域复古思潮管窥

——以上海图书馆藏明刊李舜臣《愚谷集》为中心

2021-10-12谭玉龙刘国宣

谭玉龙,刘国宣

(1.中共宜昌市委党校,湖北 宜昌 443000;2.南京大学历史学院,江苏 南京 210023;3.北京大学中文系,北京 100871)

清人黄荛圃自称“性喜读未见书”,并从“未见书”中“赏奇析疑”,盖所谓“未见书”者,不仅指版本意义上的罕觌,也包含着内容层面上有资考论学术的价值。①笔者曾访书上海图书馆,获睹馆藏明刊《愚谷集》一种,以荛圃所说“未见书”比况,差相仿佛。作者李舜臣(1499-1559)是活动于明代正德、嘉靖年间,在经学、文学上同时取得斐然成就、得享盛誉的名家,惟其著述多未传世,竟使名与身逝。笔者闻见寡陋,迄未见及对其人其学的详尽探讨,是以不揣浅昧,考索文献,试图在还原李舜臣学术研究、文学创作活动的历史语境这一前提下,进行信而有征的讨论。

囿于现代学术的学科意识,别集所载诗文,往往首先被视为作者文学成就的体现,寄寓其中的学术思想经常被轻易忽略。实则古人立言著书,杂融“文”“学”,诗文的创制,多为“明道”,体裁多端的诗文,较诸专门精湛的经史著述,更能直观通透地表达作者的思想意识,固不待赘言。本文立足于古典文献学与学术思想史相结合的阐释模式,通过对李舜臣《愚谷集》这一个案的研究,管窥明代中后期思想领域的复古思潮,其意固不仅在阐幽表微,倘若能对明清学术史、文学史研究稍有补益,其幸又当何如。

一、《愚谷集》版本述略

考论伊始,似宜遵惯例,志录其书于下:

《愚谷集》十卷,(明)李舜臣撰。明隆庆四年(1570)程鸣伊刻本,一册。全书一百五十叶,每半叶十行,行二十一字,白口,四周单边,单黑鱼尾。版心中镌书名“《愚谷集》”,题下注叶次,卷一、五、七首页页码作“乙”。正文卷端首行顶格题“愚谷集”,次行低十四格署“山东乐安李舜臣”。卷前冠明隆庆四年(1570)孔天胤《愚谷集序》。书衣题“愚谷集”,并附题识曰:“《钦定四库全书》《愚谷集》十卷,明李舜臣撰。诗格雅饬而波澜未阔,文律谨严而边幅少狭,然终胜嘈囋之繁声。”

案孔天胤《愚谷集序》称“云中守肖溟程君于公有馆甥之谊,则刻斯集以传,托户曹赵阳溪君以余为叙”[1]。检本书卷九《中宪大夫山西按察司副使东溟程公墓表碑》云:“程公既卒于易,乃郎举人鸣伊,吾婿也,奔走于易,奉迎其丧以归”。程鸣伊,字希正,一字肖溟,山东乐安(今广饶县)人,嘉靖三十八年(1559)进士,隆庆年间曾任山西大同府知府,“云中”为大同古称,故孔序称之“云中守”。上海图书馆据孔序“云中守肖溟程君”云云,著录此书版本云“明程肖溟刻本”,实即程鸣伊也。

王世贞(1526-1590)曾在作者逝世之后为《愚谷集》撰序,称“余故序其遗文而梓之”[2],似乎表明王世贞曾将《愚谷集》付梓刊刻,但世无传本,公私目录亦不见著录,弇州是否确曾践言,尚在未可知之域。清康熙中,周亮工(1612-1672)宦游山左,访得《愚谷集》旧本,并予以重刊,以广其传。至乾隆中修《四库全书》,即以周氏重刊《愚谷集》收入《四库全书》集部别集类。以吾侪今日所见,程刻本当为《愚谷集》的初刊本。案《四库全书总目》集部六《愚谷集》提要云:

《愚谷集》十卷,明李舜臣撰。舜臣字茂钦,号愚谷,又号未村居士,乐安人。嘉靖癸未进士,官至太仆寺卿。是集诗四卷,曰《部署稿》、曰《金陵稿》、曰《江西稿》、曰《归田稿》,文六卷。(中略)诗格雅饬而颇窘于边幅,所长所短,皆在于斯。文古质而稍宽,有意谨严,或铲削太过故。[3]

较之书衣题要,《总目提要》详明何止倍蓰,岂一出分纂馆臣草拟,一出纪昀润饰耶?抑或出后世伪造,据《四库提要》删节迻录,以售其奸欤?佐证匮乏,证成为难。

《愚谷集》是李舜臣晚年辞官乡居期间手自编订的别集,其自述有云:“而往十八年间,余颇有诗二百首馀。语有之‘彼屋之隆,宁偻我躬’,余之不能付余诗火,亦有以矣。未村居士李舜臣题。”[4]又云,“诗四卷,曰《部署稿》、曰《金陵稿》、曰《江西稿》、曰《归田稿》”,其馀六卷为文集。诗集的命名,依据的是作者的仕宦履历,大约出于对梁代王筠文集题名的仿效。②

《[嘉靖]青州府志》及黄虞稷《千顷堂书目》都著录了李舜臣的两部佚失的著述《户部集》和《符台集》,这很有可能是后来李氏编订《愚谷集》依据的祖本。何也?李舜臣初入仕途,供职于户部,“《户部集》”与“《部署稿》”在名义上可相照应。“符台”即明代尚宝司的别名,而尚宝司正是后来李舜臣在南京担任的职务,因而“《符台集》”与“《金陵稿》”(南京古称“金陵”)也在命名上相仿佛。李舜臣在结撰《愚谷集》的过程中,绝对有可能基于对旧作《户部》《符台》二集中的篇什先行删汰拣择,而后汇成定本,编次成书。这一点,我们从“《符台集》二卷”与“《金陵稿》”一卷的卷帙差异大致可以推知。《户部》《符台》在《愚谷集》刊行之前应已行世,这也就能够解释何以后来的目录往往将三书同时著录。两书精当的篇什既已编入《愚谷集》,那么渐趋亡佚也就不足为异了。

二、李舜臣的生平与著述

本着知人论世的宗旨,这里有必要对李舜臣的生平交代于后。李舜臣,字懋钦,又字梦虞,愚谷其号,一号未村居士,山东乐安人。正德十四年(1519)举人,嘉靖二年(1523)李舜臣以第一人会试及第,是明代山东一省惟一的会元③,继而又取得了廷试二甲第一的成绩。当年秋天得缺,供职户部,任湖广司主事,不久调任吏部,任稽勋司主事。居官廉干,政绩卓异,名臣乔宇、孙交皆赏重其人。三年后,李舜臣丧父,回乡丁忧,制满,仍回稽勋司任上,未几升任员外郎。嘉靖九年冬称病休养,实际上为了“避权贵相忌,托病而逃之耳”,[5]三年之后始归班。所居官职,最高不过郎中,一年后遭受权贵排挤,接受了江西提学佥事的外任。后来,他又先后在南京国子监司业、尚宝司卿、应天府丞等职位上转任,直到嘉靖二十一年“始召还为北太仆卿”,却又因一场突如其来的“庙灾”,还没履任,就被解职还乡,这一年他四十三岁。是后李舜臣“闲居几二十年”,在嘉靖三十八年正月八日逝世,年六十一岁。

以上所述,据中麓子李开先(伯华,1502-1568)撰《太中大夫太仆寺卿愚谷李公合葬墓志铭》(下文省称“《李舜臣墓志铭》”)。这位与李舜臣同乡且并负才名相当的名士,于嘉靖八年中进士第,入仕之后,因直言敢谏,触怒了权臣夏言,被罢黜贬还,不复起用,终以诗文娱度晚年。二李为终身挚友,生涯也惊人的相似,“并由吏部左迁,并以经堂罢免,皆为嘉靖初权贵所齮龁”,[6]难怪李开先为故友的命途慨叹再三了。这篇墓志铭为后世详细交代了李舜臣一生的为人为学、出处进退,是我们今天了解李舜臣生平最可信据的史料。只是墓志中存在一个问题,关乎李舜臣人生中最重要的一个节点,即李氏由京官放为外官的原因何在?李开先的说法即是上文提及的遭到了权贵的排挤,但《[嘉靖]山东通志》却给出了貌似不同的解释:

(舜臣)为吏部员外郎,以议大礼廷杖,起江西提学佥事,(中略)壮岁谢归。[7]

这不得不使我们怀疑李开先在《李舜臣墓志铭》中是否有所隐瞒,若然,其所隐瞒者为何,而隐瞒的原因又安在呢?

明武宗于正德十六年去世,世宗皇帝以藩王的身份即位。不久就爆发了明史上著名的“大礼议”案,明廷中自嘉靖帝以下,因“礼仪”一事而发生争执,愈演愈烈,“始而争考、争帝、争皇,既而争庙及路;终而争庙谒及乐舞”,人事上的剧烈变动随之而来。嘉靖三年的左顺门事件,使与世宗立场相左的首辅杨廷和一派遭到清洗,研究者论述较备,不再详具。④李舜臣与杨党中人乔宇等交契,最终成为党争的牺牲品,在左顺门事件后即被施以廷杖,后来他由京官放为外官,实即种因于斯。陈寅恪先生所指出的在政治气候更迭之时,士大夫有“贤不肖拙巧之分别”,“贤者拙者常备受苦痛,终于消灭而后已”,[8]用在李舜臣身上也同样合适。至于李开先所说的“权贵”,疑即忠顺于明世宗因以致身荣显的张璁(参见《愚谷集》卷十《西桥先生寿光刘公事状续遗》),但因乏明确的佐证,只得暂时存疑。而李开先惧因言获咎,是以深讳其事,委婉其言,也就再明白不过了。

在李舜臣尚未外放之时,因被异党权贵排挤,仕途沉郁,便多负气,屡屡在所作诗篇中寄托致仕还乡之志,类似“《春日怀归》”“《早春忆故园》”“《寄报家兄吾有归志》”的题目,在《愚谷集》中随处可见。仕途失意,牢骚满腹,其年尚未而立,竟已暮气消沉。后来的事实证明,外放江西彻底成为他仕宦生涯失败的先声,然而失之东隅,终能收之桑榆,立功已不可期,便转向了专心治学、著述立言的人生阶段。

从外放起,讫于贬还,李舜臣度过了大约三十年的专注治学、勤于著述的时期。据钱谦益说,李舜臣在此期间“一意经术,《易》《诗》《书》、三《礼》《左传》,分日读之,每六日一易”。⑤根据《[嘉靖]青州府志·艺文志》的著录,李舜臣生平著述多达14种,这还没有把《愚谷集》卷六提及的《四经读》《读史》两书包括在内。四库馆臣称李舜臣所著“《易卦辱言》《诗序考》《毛诗出比》《礼经读》《春秋左传考例》《谷梁三例》《左传读》《古文考》《三经考》《籀文考》《六经直音》诸书今皆未见”,[9]除黄虞稷《千顷堂书目》著录李氏著述10种外,⑥他书也不见有所录及。就此推测,李舜臣身后不久,著述即渐趋散佚,到清代中期尚存世者唯有《愚谷集》一种而已,馀书皆堙没不传矣。

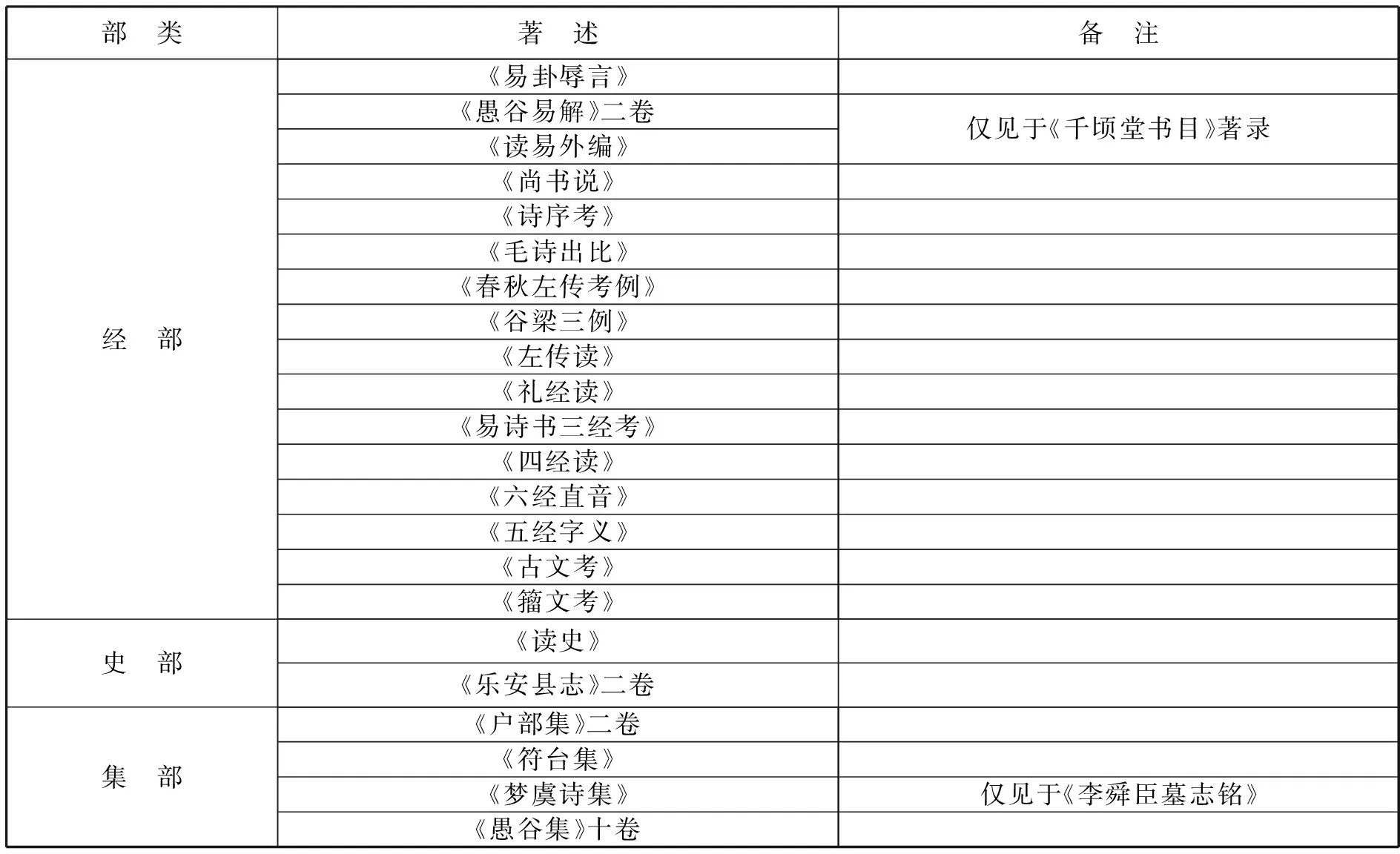

○ 李舜臣著述简表

笔者依据公私著录,去其重复,将李氏著述列于上表之中,以便观览。在李舜臣所著的22种著述中,计有经部17种,其中包括4种小学著作,史部2种,集部4种。其治学之广,博及经、史、集三部,著述之富,真堪讶异。李舜臣的经学著述虽然均已亡佚,所幸《愚谷集》几乎完整地保存了李氏经学著述的自序,使我们得以窥见其学。

三、同趋于古:一以贯之的文风与学风

自宋元以来,程朱理学日臻鼎盛,复加以朝廷功令,逐渐定于一尊,程朱一派对儒家经典的训释完全取代了汉唐注疏。许倬云认为,“对于中国文化的整体而言,这一个结晶化造成的僵化,毋宁是灾害大于贡献”⑦,许先生的讨论当否暂且不论,但到正德、嘉靖时期,程朱理学日益遭受质疑,其独尊地位渐趋动摇却是事实。在此期间,部分学者渐渐摒弃程朱一派的经学训释,直接取信于汉唐注疏,这一带有回归、复古意味的风习并不局囿于经学一道,而是在经学、文学及义理之学⑧间相互熏染,渐以蔓延,最终造成了一代学术风气的扭转。但以经学而言,在与宋学彻底决裂进而反对攻击之前,由于朝廷功令所系,这一派学者自不能公然反宋,尚有一段对宋学“阳奉阴违”的过程为之牵引过渡。他们有意绕过宋学,是古而不非今,未曾明确表示出对宋学的反对,但这种委婉的抗拒最终演进成了嘉靖以降反宋复古的经学思潮,今暂且将此反宋思潮的先期阶段命名为“去宋”,而李舜臣即是持有这一“去宋”思想的代表人物。

《愚谷集》卷十有一篇《尚书师说》,记述了李舜臣的授业恩师萧孟景在正德十年(1515)对蔡沈《书集传》的一段解读与驳正,实际上正是“去宋”思想的一个映射,也是李舜臣自道师承,表示其学渊源有自。萧氏学行不详,这一段师承关系我们很难做详尽的探讨,但这篇文字却昭示在李舜臣之前已经存在怀疑程朱经说的思想萌芽,并在悄然酝酿。讨论李氏的学术涉及到两个层面,即学术认知与方法,我们结合《愚谷集》中的相关篇章述论如下。

关于李舜臣的诗文风格及其创作,我们曾经做过相对深入的分析,⑨但为论述完整计,这里仍然稍作简论。李开先以“简古”二字描述李舜臣的诗文风格,在致李舜臣的一通信札中,他不无调侃地问:“君作原去皮存肉,去肉存筋,今则筋肉俱尽而独存其骨矣,毕竟如画易卦而后已乎?”[10]用“筋肉俱尽而独存其骨”作喻,诚然再合适不过,与时人“力浣脂泽,专崇风味,尽刊枝叶,独臻妙约”的认识不尽同而可相通(《[嘉靖]青州府志》卷十五《李舜臣传》)。王世贞撰《李愚谷先生集序》,述及李舜臣“为文章号称名家数十年”,所作诗文“意至而言,意竭即止,大要不欲使辞胜意”[11],更借此申明自己对明代中期“剽略而博,缀缉而华”的文风深为不满的态度。据此,李舜臣的传世诗文正为王世贞提倡他在文学创作上的主张提供了一个范例,文学取向的契合激发了王世贞刊印《愚谷集》的初衷。四库馆臣称舜臣“诗格雅饬,而颇窘于边幅,所长所短皆在于斯;文古质而稍觉有意谨严,或铲削太过故”,[12]《愚谷集》所收篇什诗体短巧,不事辞藻,至于作文,则一味追求“古质”,但草草以“或铲削太过故”作为诠释,未免失之隔阂。

其实,李舜臣在诗文创作上表现出的朴质瘦硬、不事粉饰的风格正是其复古但不事模拟的结果,是李舜臣有意为之的艺术追求,旨在贯彻对“以钩棘涂饰相高”的文学潮流的不妥协、不迎合,与同时七子主张“文必秦汉,诗必盛唐”的复古主张不尽相同。⑩据李舜臣的同乡后学李文藻(1730-1778)观察到,“吾乡人之为诗,不为一派”。[13]这一带有地缘因素的风气可能也是李舜臣文学特色形成的重要原因,但终究不宜夸大。李舜臣道及当时文风与自己的创作取向时有云:

惟海内文儒,兼美前代,秦汉文、魏唐诗、晋字,皆非余所及矣。何也?诸以特生之姿,卒成其美,为世称注。余陋,知读经尔。[14]

这里所说的“海内文儒,兼美前代”,主要即指七子“文必秦汉,诗必盛唐”的复古主义的文学实践。在李舜臣看来,“秦汉文、魏唐诗”得以“卒成其美”,端在其“特生之姿”,借用王国维的话说,“凡一代有一代之文学”, 强事摹拟,纵然能够酷肖其形,也绝难达到神似的境界。言外之意,他实际针对的,正是七子的复古运动,他要表达的即是对此潮流的疏远。尤其文末“余陋,知读经尔”一语,明确地揭示出自己的文学倾向与其渊源所在。较之七子,李舜臣的创作实践固然也倾向复古,但深入分析,却显然不一。在他看来,能够具备复古典范的资格者,惟有较秦汉之文、盛唐之诗更古之儒家经典,上文述及的其文学创作中呈现出的简古朴拙的特征,就此获得较深一层的诠释。如此看来,李舜臣的复古趋向实在甚于同时代的七子。但在典范尊奉与文学实践之间,他恪守分寸,非七子一辈徒事摹拟者可比。

这一偏激的文学取向,在当时是获得认可的。姑举一例,以佐参证。朱彝尊曾言,“李献吉有《九子诗》,李伯华(开先)仿之亦作《九子诗》,以懋钦(李舜臣字)为首”,[15]倘若缘私谊而不能尽出公心,因以未可信据的话,那么《青州府志》说“我朝文章家自名一品”,及上揭王世贞序文“为文章号称名家数十年”的评语却无从驳难。

较之李氏的文学更具学术思想史意义的,乃在其经学。根据上节列出的著述简目可以发现,李舜臣生平著述之中,经学著作的比例超过了四分之三,关乎音韵、文字的小学著述又占了经学著作的三分之一。从这两项数字的统计中即可大致推知李舜臣的学术结构系以经学为主体,而特重小学,迥异于其所处时代的学术风尚。李开先在《李舜臣墓志铭》中述及李舜臣的经学认知及研究方法时如是说:

读汉人经注,初则苦其精严难入,已而知其指归在《尔雅》;《尔雅》本六书,六书如五味,使相为用,边旁一也,篆当然者,隶楷亦当然,可使经文乱史笔哉?(中略)舛则质以篆隶与《增、广韵》及唐陆德明《音义》[16]。

这段论述是准确的。《与崔后渠书》是《愚谷集》中惟一阐述李氏经学方法的文字,也是他运用自身的研究方法积极影响同时学人的绝佳例证,最能表达其学术认知,其文有云:

《尔雅》当为释经而作。窃意《尔雅》滞于章句,《说文》滞于边旁,有所长者有所短与?汉儒务存《尔雅》,又于《尔雅》有滞者焉;宋仍汉训有不必仍,又薄《尔雅》《说文》不信,而信近传《广韵》《增韵》第三、第四义焉。字学不明,于义安取?大篆巳降,况秦隶乎?今用秦隶训古圣人文,岂不远哉!且孰非说经?而汉儒执礼过严,于义反陋;宋儒说理过详,于言反浅[17]。

在这封信中,李舜臣貌似以持平之论比较汉、宋两代学术,但将当朝尊奉的宋学与汉学视为等同,其意味颇堪玩索。而“字学不明,于义安取”的主张,直与清代考据学鼎盛时的汉学家治学方法无异。以戴震为例,其倡导的“治经先考字义”,“汉儒故训有师承,亦有时傅会”,[18]“圣人之道在《六经》,汉儒得其制数,失其义理;宋儒得其义理,失其制数”,[19]与李舜臣此书相较,不啻异喉同曲。可惜的是,崔铣的回应我们不得而知。

对盛行的程朱经说,李舜臣从不同程度上表示了他的不赞同、不接受。例如,他把王弼《周易注》和二程《易传》齐量等观,称“辅嗣《易》与伊川先生亦相足也”,[20]这和《与崔后渠书》中持平汉宋的意见正相雷同。他对宋代以来怀疑《诗序》的倾向深致不满,在《诗序考自序》一文中称“窃以约其辞而含情,因其时而辨礼,非圣人之徒不及也,而欲并捐,徒以读《诗》,能乎?”

既不满意于程朱经说,李舜臣的具体经学方法如何呢?他对汉唐以前的训释是信服的,尤其重视《尔雅》,以为其书“为释经而作”,“今诚于文不得不训故者,莫如《尔雅》一书,毋令废矣”[21]。由《尔雅》推及古文古音,用为治经之器,力图恢复经典的真实面貌。“余考古文以读《六经》”,[22]“随所读舛,正以大篆,用其边旁以为楷书”[23],且“于经文究其反切,而为直音”[24],至于《易》《诗》《书》《春秋三传》《三礼》无不研治,皆有著作。《[嘉靖]青州府志》称舜臣“读经谓汉儒注疏去古未远,其言足据,复用六书正其舛误”,钱谦益也说舜臣治经“指归在《尔雅》,质以篆隶、《广韵》及陆德明《音义》”,进以对诸经“各有注释,部分秩如也”,[25]可谓犁然有当。史称舜臣所著“经学群书,为世儒宗”(《[嘉靖]青州府志》卷十五《李舜臣传》),然则他的经学研究被同时学者接受,甚至有进而效法者,亦可勿疑,明代后期经学上“反宋”思潮的形成,李舜臣实有力焉。

然则,如何看待李舜臣在文风、学风上共同表现出的“复古”倾向呢?

四、正德、嘉靖学术的再检讨

纵观我国历代学术思潮的升降迁易,往往如钟摆之左右牵回,不至其极则不休。以明代中后期的经学而论,当正德、嘉靖之时,方始出现明显的“去宋化”倾向,如李舜臣及其同时代的杨慎、丰坊等可为之表率,但至嘉靖以后,则由“去宋”逐渐演变为偏激的“反宋”思潮,以致此时涌现出了一大批专事驳难攻击宋学的经学著作,如万历间陈泰交著《尚书注考》专事纠蔡沈《书集传》之缪,杨子庭作《春秋质疑》攻驳胡安国《春秋传》,天启间何凯撰《古周易订诂》以汉魏经说批判程氏《易传》、朱子《周易本义》,相同的事例,我们从《四库全书总目·经部》中可以找到许多线索,但此辈学者的学术认知与方法则全不出李舜臣的藩篱之外,且持论往往过激,流为意气之争。

史家蒙文通先生指出,这一经学的典范转移由前后七子的文学复古运动促成,彼辈提倡“文必西汉,诗必盛唐”,潜在的意义终而造成了“不要宋代的文和诗”的客观效果,“不读唐以后书”,同时意味着“不要宋的理学”,[26]目的正是要通过文学的革命达成经学的新旧更迭。事实上,明代中期经学的复古运动,与文学、义理之学上的变化几乎同时进行,上文述及的李舜臣的师承(亦即其“去宋化”思想的来源)一节已略可指向,与七子文学运动同时的经学典范的转移已在发生。文学革命由以复古为职的前后七子促成演进,义理之学则有王阳明创立的心学为之张目。《明史·儒林传序》阐述阳明心学产生后的学术情形,有所谓“嘉、隆而后,笃信程朱、不迁异说者,无复几人矣”,[27]但这句表面上看似合理的描写实在有因果倒置之嫌。盖上承孟子的阳明心学实在是与明代中期去宋复古的思潮出现时应运而生的,王阳明并非“迁异”程朱的始作俑者。这三股分别出现在文学、经学与义理之学领域的学术“转化”势力殊途而同归,程朱理学的统治地位因之在很大程度上受到动摇。蒙先生刻意强调七子文学运动的作用,恐怕会造成某种程度的误读。七子的文学革命虽然因后来公安、竟陵派的反对而渐归销歇,王学的出现则导致了此下三百年间程朱、陆王两派的持续论争,而清代考据学亦即朴学家自称的“汉学”渊源,则不得不推溯于此时经学上的复古运动。

但有一现象值得我们注意,即当时对经学复古运动产生巨大推力的,并非那些一意反宋的偏激学者,而是今天著称于文学史、素不以经学名家者。像归有光,史称他“含茹洛闽之学,而追溯其原本”,便认为“古圣贤之蕴奥,未必久晦于汉唐而乍辟于有宋”,[28]世人“多纷纷然异说者,皆起于讲道也”。[29]钱谦益的认识则更为明晰,他指出:“《六经》之学,渊源于两汉,大备于唐宋之初,其固而失通,繁而寡要,诚亦有之,然其训故皆原本先民,而微言大义去圣贤之门犹未远也。学者治经,必以汉人为宗主。汉不足,求之于唐;唐不足,求之于宋;唐宋皆不足,然后求之近代,庶几圣贤之门仞可窥,儒之钤键可得。”[30]至于那些在清人心目中分属同类、崇尚征实的学者,如杨慎、胡应麟、焦竑等,在以学问博誉之前,都是先以诗文著称的。就此观之,李舜臣既负文名,兼通群经,在经学研究、文学创作上均取得斐然成绩,置诸当时,似也不甚为奇了。

相比于晚明激进的反宋经学,清代考据学派的吴派代表惠氏的治学取向则更接近李舜臣的“去宋化”。惠氏标持的“《六经》尊服郑,百行法程朱”,体现出了与舜臣一辈是古而不非今的学术理路的内在一致性。王昶在为惠栋撰写的墓志铭中称述惠氏的学术贡献,说他“生数千载后,耽思旁讯,探古训不传之秘,以求圣贤之微言大义。流风所煽,海内之士,无不重通经,通经无不知信古,而其端自先生发之”[31],表现出王昶对晚明反宋复古思潮的无视。江藩也一再强调“有明一代,囿于性理,汩于制义,无一人知读古经注疏者”。类似的例子还有很多,可以说,包括李舜臣在内的明代中后期部分学者的去宋进而反宋复古的努力,在清人的心目中几乎全成空白。清人没有认识到他们所从事的“汉学”实在是渊源于彼的,实缘清人在学术上一贯鄙弃明人的偏见有以致之。

在经学领域出现于明代中后期的复古思潮,到清代中期达到登峰造极的高度,其精密的程度与丰硕的成果已非李舜臣一辈早期考据学者所可比拟,但这一萌生于反理学的复古思潮却走向了另一个极端,一味强调恢复经典的原貌,便使经学渐渐丧失了其与时俱进的生命力,这同样也是李舜臣辈所不能料及的了。

注释:

①详参严佐之先生《黄丕烈版本学思想辨析(下)》,《图书馆杂志》1985年第2期。

②检《隋书·经籍志》著录王筠文集凡五种,曰“梁太子洗马《王筠集》十一卷并录”“王筠《中书集》十一卷并录”“王筠《临海集》十一卷并录”“王筠《左佐集》十一卷并录”“王筠《尚书集》九卷并录”,这是以作者的仕宦履历部分诗文集的首例。《隋书》,中华书局,2011年,页1078。

③关于明代会元的具体统计,参见周勇:《明代科举会元的整体考察》,《历史档案》,2014年第4期。

④相关研究请参见孟森《明清史讲义》第四章《议礼》,中华书局,1981年,页177。张显清《明嘉靖“大礼议”的起因、性质和后果》,《史学月刊》,1988年第4期。

⑤[清]钱谦益《列朝诗集小传》,页382。钱牧斋将李舜臣专一治学置于其晚年乡居时期,是对《李舜臣墓志铭》的误解。李开先编选的《九子诗》为李舜臣题写的诗很形象地为我们展现了李舜臣晚年的乡居生活,称引于此:“虽云亲汤药,犹不废啣杯。夜则注六经,日则登古台。注经有独得,吊古有余哀。有时为诗文,诗细而文该。济时富经略,可惜困蒿莱。”[明]李开先《李中麓闲居集》卷一。

⑥ [清]黄虞稷撰,瞿凤起、潘景郑整理《千顷堂书目》,上海古籍出版社,2001年,页6,63,82,97,170,567。

⑦许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》,广西师范大学出版社,2015年,页135。这里捎带一提,许先生的这部新作以“中国”为视角,对宋代以降的学术史、思想史有不少新警的分析,这不是许著着笔最多的地方,其讨论也未必都恰当,但给予学术史研究者的启示却是无可置疑的。

⑧文中所用的“义理之学”一词与时下泛用的“哲学”一词大致相当。

⑨参刘国宣《复古与朴拙:论李舜臣及其<愚谷集>》,《中国韵文学刊》2017年第4期。

⑩对于明代中后期的文学运动的发展衍变,周作人曾有过极简明扼要的述论,参周氏《中国新文学的源流》,河北教育出版社,2002年,页21-22。