血清FGF-23、MCP-1水平与急性心肌梗死患者PCI治疗后短期预后的相关性

2021-10-12薛会丽

薛会丽

(虞城县第二人民医院 检验科,河南 商丘 476300)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)可导致患者出现意识模糊、呼吸困难,甚至死亡,严重降低患者生存质量。经皮冠状动脉介入手术(percutaneous coronary intervention,PCI)是临床治疗AMI的有效手段,可疏通狭窄或闭塞血管腔,改善患者心肌血供[1]。但部分患者在PCI治疗后临床症状并未得到明显改善甚或加重,致使患者短期预后不良。血清成纤维细胞生长因子23(fibroblast growth factor 23,FGF-23)可调节钙磷代谢及维生素D,其在糖脂代谢、动脉粥样硬化等病理过程中具有重要作用[2]。血清单核细胞趋化蛋白-1(monocyte chemoattractant protein-1,MCP-1)可趋化单核细胞,诱导内皮细胞迁移,诱导血管生成,在炎症反应过程中具有重要作用,在动脉粥样硬化的发生、发展过程中发挥重要作用[3]。由此推测,血清FGF-23、MCP-1水平可能与AMI患者PCI治疗后短期预后存在一定的关联性。鉴于此,本研究旨在分析血清FGF-23、MCP-1水平与AMI患者PCI治疗后短期预后的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2019年1月至2020年6月在虞城县第二人民医院接受PCI治疗的121例AMI患者作为研究对象。其中男67例,女54例;年龄42~78 岁,平均(60.36±5.41)岁;梗死部位前壁93例,下壁14例,后壁14例。患者及其家属对本研究内容知情,自愿签署知情同意书,且本研究经虞城县第二人民医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 选取标准(1)纳入标准:①AMI符合《内科学》(第9 版)[4]中相关诊断标准;②肝、肾功能、凝血功能正常;③精神及自主意识正常,可配合本研究中相关内容实施及PCI治疗后随访。(2)排除标准:①合并恶性肿瘤;②存在其他类型心血管疾病,如先天性心脏病、心绞痛等;③合并中重度感染性疾病;④参与本研究前3个月内有糖皮质激素、免疫抑制剂应用史等。

1.3 观察指标

1.3.1血清FGF-23、MCP-1水平 在PCI治疗前采集患者外周静脉血4 mL,离心半径为15 cm,以3 500 r·min-1速率离心10 min后取上清液,采用酶联免疫吸附法测定血清FGF-23、MCP-1水平。

1.3.2短期预后 在患者PCI治疗后进行为期6个月随访,随访期间参照文献[5]进行预后判定。(1)治愈:PCI治疗后,冠状动脉心肌再灌注,临床症状及并发症消失,心电图只留Q波,ST-T恢复正常。(2)好转:病情明显改善并趋于稳定,或偶有心绞痛发作,并发症显著改善,心电图ST-T持续改善,PCI治疗后梗死症状消失,心电图稳定。(3)无效:PCI治疗后患者出现严重并发症或临床症状无改善甚或加重,甚至病死。短期预后良好包括治愈和好转,无效即短期预后不良。

2 结果

2.1 121例AMI患者PCI治疗后短期预后情况121例AMI患者PCI治疗后,短期预后良好85例,占70.25%;短期预后不良36例,占29.75%。

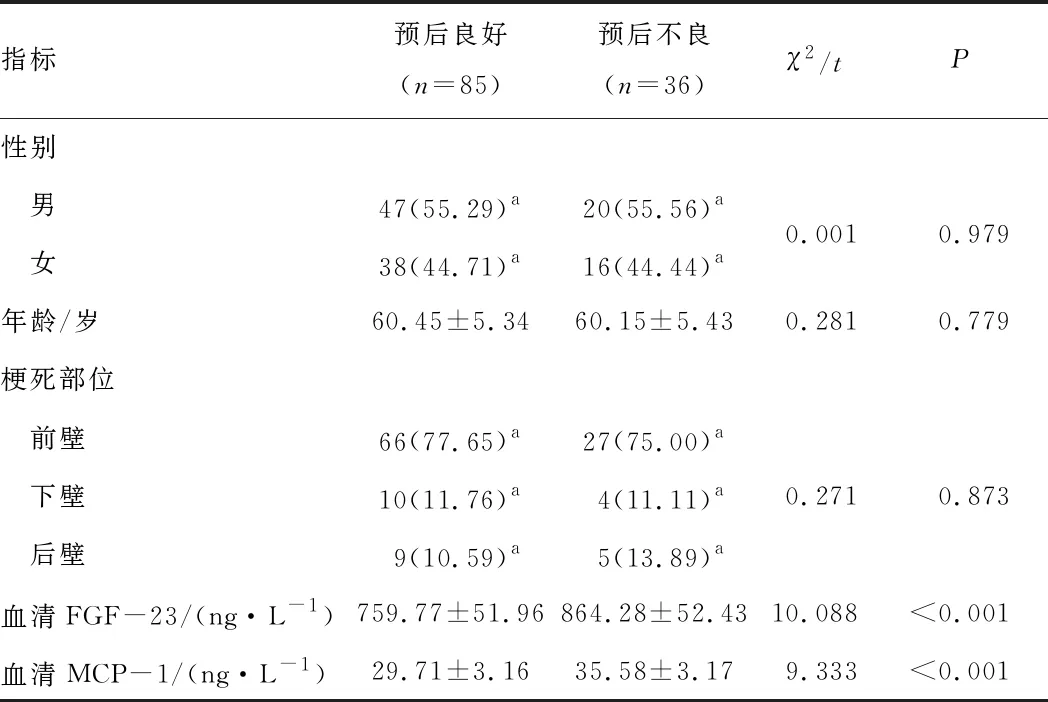

2.2 单因素分析PCI治疗后不同预后AMI患者的性别、年龄、梗死部位比较,差异无统计学意义(P>0.05);PCI治疗后短期预后不良AMI患者血清FGF-23、MCP-1水平高于短期预后良好患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 PCI治疗后不同预后的AMI患者一般资料比较

2.3 血清FGF-23、MCP-1水平与AMI患者PCI治疗后短期预后的相关性将AMI患者PCI治疗后短期预后情况作为因变量(1=预后不良,0=预后良好),将血清FGF-23、MCP-1水平作为自变量。logistic回归分析结果显示,血清FGF-23、MCP-1水平升高与AMI患者PCI治疗后短期预后不良相关(OR>1,P<0.05)。见表2。

表2 血清FGF-23、MCP-1水平与AMI患者PCI治疗后短期预后的相关性分析

3 讨论

AMI是临床上较常见的一种心血管疾病,PCI是目前治疗AMI患者的常用方式,其可有效疏通狭窄、闭塞动脉血管腔,增加冠状动脉血流量,促进心肌血流灌注改善,促进病情好转[6]。但部分患者在PCI术后临床症状并未得到明显改善,且严重者病情加重,严重影响患者短期预后。本研究结果显示,121例AMI患者PCI治疗后,短期预后良好85例,占70.25%;短期预后不良36例,占29.75%,提示AMI患者PCI治疗后短期预后不良风险较高。因此,如何有效改善AMI患者PCI治疗后短期预后情况,已成为临床关注的重点。

血清FGF-23是一种由骨细胞及成骨细胞分泌的蛋白,可调节机体钙磷代谢及维生素D水平[7]。血清MCP-1是β亚家族中的一员,具有趋化单核细胞的作用[8]。本研究结果显示,PCI治疗后短期预后不良AMI患者血清FGF-23、MCP-1水平高于短期预后良好患者,提示AMI患者PCI治疗后短期预后不良患者血清FGF-23、MCP-1呈异常高表达情况,且二者表达异常可能是导致AMI患者PCI治疗后短期预后不良的原因。进一步logistic回归分析结果显示,血清FGF-23、MCP-1水平升高与AMI患者PCI治疗后短期预后不良相关。FGF-23是FGF-19亚家族,血清FGF-23在机体钙磷代谢过程中具有重要作用,其可与成纤维细胞生长因子受体1及Klotho蛋白结合形成具有活性复合物,并激活下游Ras-丝裂原活化蛋白激酶通路,对肾脏远曲小管上皮细胞旁分泌生物新激素过程具有促进作用,作用于钠磷协转运蛋白2a,致使其发生内移及降解作用,降低钠磷主动转运水平,抑制近曲小管对磷的重吸收。因此,血清FGF-23水平可反映机体中血磷浓度。FGF-23水平升高表明机体中血磷含量升高,而高浓度的血磷可导致血管内皮紊乱,致使血管舒张性异常,促进血管钙化和血栓形成,进而增加AMI患者病情严重程度,这可能会减弱PCI治疗AMI效果,增加患者PCI治疗后短期预后不良风险[9]。且相关研究表明,FGF-23过表达可降低血管顺应性,致使血管钙化,并破坏扩血管及缩血管相关分子平衡,其可增加患者左心室肥大、低血压等发生风险,FGF-23可与心肌组织内的FGFR受体进行结合,致使患者心肌纤维化,加快血管及软组织钙化,促进动脉粥样硬化发生、发展,进而增加AMI患者的病情严重程度,降低PCI治疗效果,增加AMI患者PCI治疗后短期预后不良风险[10]。

MCP-1可趋化单核细胞,可诱导趋化中性粒细胞,诱导机体内大量炎性介质释放,而炎症反应可损伤血管内皮细胞,促进血栓形成,致使冠状动脉增厚、硬化,促进动脉粥样硬化发生、发展,增加AMI患者病情严重程度,在一定程度上减弱PCI的治疗效果,增加AMI患者PCI治疗后短期预后不良风险[11]。此外,MCP-1可通过诱导内皮细胞迁移及从主动脉环上增殖促进微血管生成,增加血管通透性,破坏促血管生成因子与抑制因子协调作用平衡,导致血管生成过度,致使细胞黏附因子过表达,介导炎症反应发生,加重血管损伤程度,且血清MCP-1可以增强血小板聚集效果,致使局部区域内凝血功能亢进,促进血栓形成,促进动脉粥样硬化发生发展,增加AMI患者的病情严重程度,在一定程度上降低PCI治疗效果,增加患者PCI治疗后短期预后不良风险[12]。未来临床上可通过检测并调控AMI患者血清FGF-23、MCP-1水平来指导临床治疗,以提高PCI治疗效果,降低患者短期预后不良风险。

综上所述,AMI患者PCI治疗后短期预后不良风险较高,血清FGF-23、MCP-1水平升高与AMI患者PCI治疗后短期预后不良有关,临床上可通过动态监测患者血清FGF-23、MCP-1水平来调整治疗方案,以降低患者PCI治疗后短期预后不良风险。