日本杏雨书屋藏《说文解字》写本残卷考辨

2021-10-12杨祖荣

尤 澳,杨祖荣

(1.四川大学文学与新闻学院,四川 成都 610207;2.福建师范大学文学院,福建 福州 350007)

现存最早的《说文解字》版本为唐写本,有残卷二种:一为木部残卷,一为口部残卷。木部残卷为清同治二年(1863)莫友芝得自安徽黟县县令张仁法,共6页,存188字。口部残卷有二:一为日人平子尚氏所藏,存4字;一为日人某氏藏,存6行,12字。(1)对于上述两种《说文解字》介绍可参看周祖谟:《唐本说文与说文旧音》,《问学集》(下),北京:中华书局,1966年,第723-760页。国内对唐写本的研究非常繁多,可参考李宗焜:《唐写本说文解字辑存》,上海:中西书局,2015年。笔者无意翻检《敦煌秘笈》(2)日本大阪财团法人武田科学振兴财团杏雨书屋,在2013年3月完成了全部9册彩色图版第1号到775号写卷的印刷刊布。详细介绍可参考郑阿财:《杏雨书屋〈敦煌秘笈〉来源、价值与研究现况》,《敦煌研究》2013年第3期,第116-127页。,发现第九册有疑似唐写本《说文解字》残卷,然而因材料公布时间稍晚,数据采集不易,在此前一直未能引起学界足够重视。该残卷番号674(羽674号),内容为《说文解字》第七(后半)、第八、第九(前半)的部首情况,与通行《说文解字》部首顺序颇为不同,有较大的文献价值。有鉴于此,笔者希望就该残卷的来源、录文、释读、年代、版本及其与《说文解字》通行本的差别展开初步辨析,为后续研究打下基础。

一、来源、录文与释读

《敦煌秘笈》是日本杏雨书屋所藏的西域文献,其主要来自羽田亨收购的李盛铎旧藏,还有富冈谦藏、清野谦次、高楠顺次郎等人旧藏以及书肆收购或友人赠送的西域文献。李盛铎(1895—1934),字嶬樵,号木斋,有藏书阁“凡将阁”等,江西德化(今九江市)东乡谭家阪人,其死后所藏的敦煌西域文献全数被日本羽田亨购买,这些文献即《敦煌秘笈》目录册上的1~432号,而423号以后即被称为《新增目录》,是羽田亨每有新获时便随之增加的记录。根据高田时雄的研究整理,其来源(3)关于《新增目录》的来源问题,高田时雄多篇文章均有提及。如高田时雄:《羽田亨与敦煌写本》(牛源译),《敦煌研究》2014年第3期,第184-189页;《日藏敦煌遗书の來源と真伪问题》,《敦煌写本研究年报》第九号(2015年),第1-18页。如下(节选):

591~629“江藤涛雄处购入”(昭和十四年十一月)

630~655“江藤氏处购入”(昭和十五年)

656~670“以上15种,江藤涛雄处购入”(昭和十六年五月)

671~724“江藤涛雄氏处购入”(昭和十七年四月)

725~736“江藤处购入”(昭和十七年十二月)

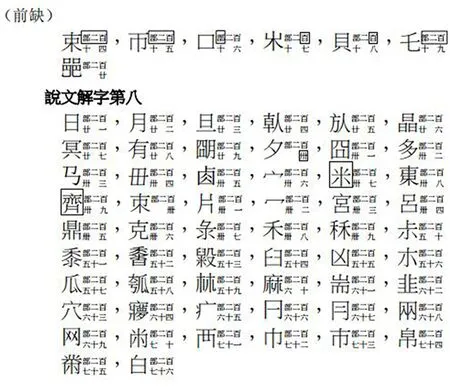

据《敦煌秘笈》所载,羽674号(图1)是《说文解字》残卷,首题缺,尾题缺,粗麻纸,黄橡色,全卷共19列,其中左右边缘各有1列残缺,17列完整,其中除了因题或者尾缺,每列标准书写为6字,全卷收入93字(含残缺字),残缺字12个,完整字含有81个。全卷横长29.2 cm,直宽26 cm,内界高18.4 cm,条宽1.6 cm。[1]羽674号上面钤有两印,分别为“木斋珍藏唐人秘笈”“德化李氏凡将阁珍藏”,两印分别钤在“说文解字第八”右下角和“说文解字第九”列下面,不遮挡羽674号正文,此外再无其他印章。从“木斋”“凡将阁”来看,一为号,二为籍贯地、藏书阁名称,可知此残页可能曾为李盛铎收藏。后来,残卷又流转于江藤涛雄处。江藤涛雄是在东京开设长安庄店铺的古董商。大正至昭和年间从中国引入文物书画,向日本各地的收藏家、大学、博物馆等出售。

图1 羽674号《说文解字》原图Fig.1 Yu No.674 Shuowen Jiezi

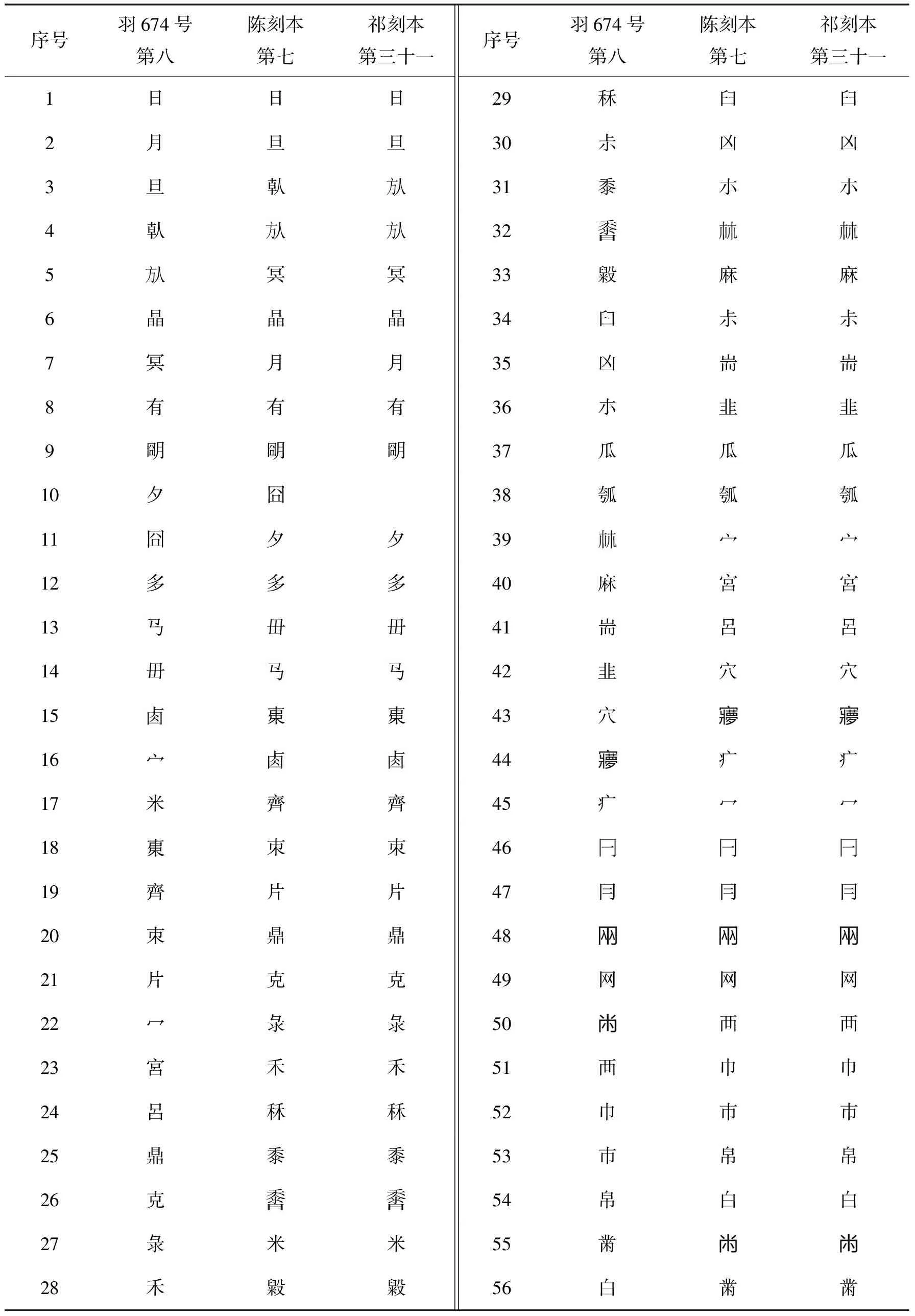

现将此写本录文如图2:

图2 羽674号《说文解字》录文Fig.2 Yu No.674 Shuowen Jiezi recorded text

2.残卷缺字部分用□表示,可据别本或者上下文义补足时,将所补之字置于□内;原文残损,但据残笔划和上下文可推知为某字者,径补。

3.为方便浏览,改竖排为横排,每行字数不改变。

4.《敦煌秘笈》羽674号《说文解字》“第七”“第八”“第九”对应通行大徐本(4)指中华书局影印陈昌治本(后称“陈刻本”),见许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年。中“第六”“第七”“第八”。

5.《敦煌秘笈》羽674号《说文解字》“第七”共收部首7个,其中6个处于写卷右边的撕裂边缘,残缺,据陈刻本依次可释。相关部首顺序不同。

6.《敦煌秘笈》羽674号《说文解字》“第八”共收部首56个,其中2个部首残缺,据陈刻本依次可释。相关部首顺序不同。

7.《敦煌秘笈》羽674号《说文解字》“第九”共收入部首30个,其中6个处于写卷左边的撕裂边缘,残缺,据陈刻本依次可释。相关部首顺序不同。

二、与通行大小徐本的比较

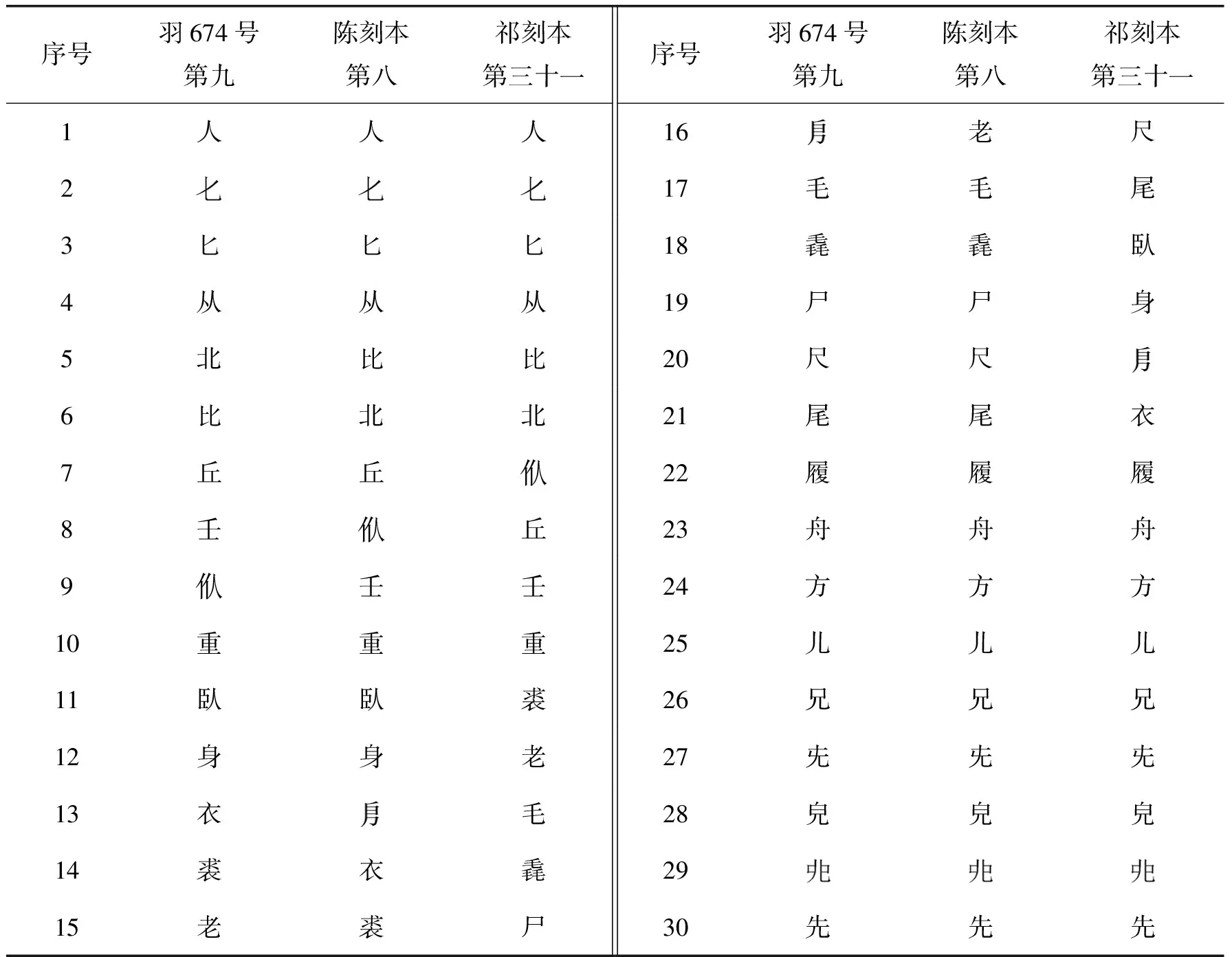

今《说文解字》全本共有二种:徐铉校定的《说文解字》与徐锴的《说文解字系传》,俗称“大小徐本”,宋以来《说文》皆以其为母本。大徐本于北宋雍熙三年(986)由徐铉等奉敕校定,这也是继唐李阳冰刊定《说文解字》之后又一次全面的修订。小徐本即徐锴的《说文解字系传》,该书成于南唐,而具体刊刻时间却有不同意见,原因在于徐锴当时还著有《说文解字韵谱》,那么在雍熙三年(986)由徐铉等奉敕校定《说文解字》中虽然多处引用了锴说,但也不能说明《说文解字系传》刊刻于雍熙三年(986)之前,也可能是对《说文解字韵谱》的引用。(5)不同意见可以参看李致忠的《宋版书叙录》,北京:北京图书馆出版社,1994年,第279页;邵敏的《徐锴〈说文解字系传〉版本考》,《信阳师范学院学报》(哲学社会科学版)2007年第6期,第92-95页。大小徐本也是研究《说文解字》最为基础的版本,具有广泛的代表性。故今以《敦煌秘笈》羽674号《说文解字》残卷与“大小徐本”比较,以表格形式直观呈现各部首排序差异,如表1~3所示。又,“大小徐本”其自身流传的版本系统相对复杂,大徐本有宋刻元修本、汲古阁本、平津馆刻本等,小徐本亦是。(6)对于《说文解字》的版本研究,可以参看王贵元的《〈说文解字〉版本考述》,《古籍管理学刊》1999年第6期;张翠云的《〈说文系传〉版本源流考辨》,《古典文献研究辑刊》第8册,台北:花木兰出版社,2007年。值得注意的是,学者对于大小徐本各个版本部首顺序有专门研究,如郭帅的《〈说文〉部首次第考》,哈尔滨:黑龙江大学硕士论文,2017年。其中大小徐本分别以中华书局1963年影印同治十二年(1873)陈昌治刻本和1987年影印祁嶲藻刻本(简称祁刻本)的质量最佳、应用最广,所以选此二本为比照参考本。

表1 羽674号《说文解字》第七与大小徐本《说文》部首顺序对比

表2 羽674号《说文解字》第八与大小徐本《说文》部首顺序对比

表3 羽674号《说文解字》第九与大小徐本《说文》部首顺序对比

由以上对比可知,《敦煌秘笈》羽674号《说文解字》残卷与“大小徐本”部叙存在若干差别(7)这里主要是以羽674号为主体,不是指同一序号位上的不同,而是关注连续性,如“鼎>克>彔>禾>秝”其实在3处的连续性是一样的。,今按顺序归纳为8段,如下所示:

第二段:羽674号作:日>月>旦>倝>>晶>冥

第三段:羽674号作:朙>夕>囧>多

大徐作:朙>囧>夕>多

小徐作:朙>夕>多

大小徐作:网>襾>巾>巿>帛>白>>黹

第七段:羽674号作:从>北>比>丘>壬>

第八段:羽674号作:重>臥>身>衣>裘>老>>毛>毳>尸>尺>尾

小徐作:重>裘>老>毛>毳>尸>尺>尾>臥>身>>衣

传统“《说文》学”认为,《说文》540个部首的排列并非随机偶然,而是依据一定的规则来设计的:各部首间存在一定的系联关系,并在整体上具有系统性。然而如上所示,羽674号《说文解字》残卷与大小徐本部叙存在8段不同,那么羽674号《说文解字》残卷各部首的排列是否也存在一定的系联规则呢?通过与大小徐本的比照,大体可从如下三方面概述:

第一,部分内容与大小徐本有差别,但内在系联规则一致。如第二段,将大小徐本的“月”部提到“日”部之后,“冥”部与“晶”相互调换。“日”与“月”均是天上的,一个白天一个晚上,位置自然可以在一起。“冥”部与“晶”都是形义系联“日部”,顺序可任意,如第三段的“囧”与“夕”。第四段的“、毌、、米、、齊、朿”,它们都与植物果实有关,位置可以随意,其中“毌”,许慎言:“穿物持之也。从一横贯,象宝货之形。”但实际上也可视为果实状。第七段的双人“从”,双人背向的“北”,“从”的反体“比”,“三人”的“”顺序安排都可自圆其说。

第二,部分内容与大小徐本有差别,且内在系联规则不一致,恐有其内在理路。如第八段,对于大小徐本系联原因的对比分析,刘晓颖[2]硕士论文《〈说文解字系传·部叙〉研究》所论甚详。残卷将大徐“身”部后的“”部调整到“老”部后,其余不变。大徐本的处理方式是因为“”“从反身”(许慎),故紧随“身”后,在形体上表相反关系。而在羽674号中,“”从形体上与前“老”部没有联系,或“老”有归义,故次以“”。

第三,部分内容与大小徐本有差别,内在系联规则尚不明。如第四段中,“宀”部的突然插入甚是突兀。反观大小徐本,“宀”部在“瓠”部下,或承“、高”部而来,或疑“广”部错简,承“麻”部而来,其系联虽不甚明朗,但也能有一定解释。[3]第一段中,“帀”部在大小徐本中位于“之”部后,小篆形体上取倒“之”之形,“”部从“木”,而此残卷因为前半部分残缺过多,不知其是否收录“木”部,从而也不知道距离“木”部的位置远近。“乇”部亦是。对于残卷中“”为何接于“乇”部,原因尚不可知。大小徐本中,接在“邑”部后,是正反“邑”形体合成,可通。

通过对系联规则的分析,可知:

第一,对于一些形义相近的部首,其排列顺序可灵活选择,而羽674号《说文解字》残卷呈现了一种不同于大小徐本的排列方式。

第二,羽674号《说文解字》残卷在某些部首的排序上有其自身逻辑,蕴含着不一样的理解方式,或体现大小徐本前《说文解字》部叙排列上的多元理路。

第三,在某些部首排列上,羽674号《说文解字》残卷的系联尚难以理解,而大小徐本的系联更为合理自然,这一方面暗示了该部叙排列未能广为流传的原因,另一方面也从侧面解释了为何宋以后没有大规模地对大小徐本进行重新刊定。在实际的应用中,合理的部首安排更便于读者翻阅、查询与记忆,因而深受读者的欢迎。

三、余论

写卷年代的判断,颇为不易,需从多方面入手。林聪明[4]在《敦煌文书学》中提出,要根据题记、避讳字、武周断字、书法、内容、同卷其他数据、同一人所抄其他敦煌文书、敦煌以外文书、纸张考究等九种方法来判断文书年代。对于羽674号《说文解字》残卷而言,因其残缺过多,在性质上属“部首”,字形构成简单,且无题记与抄写人等信息,敦煌文献中亦难以找到相关文本(8)现在敦煌卷子中关于篆书的有唐写本篆书千字文两件,藏于法国图书馆,编号为P.3658/4702。其与此件都是篆书旁有楷书作字的说明。但是作者翻阅原件和相关研究后,发现对羽674号帮助不大,因为此篆书千字文写法独特,带有非常浓厚的个人风格和楷意。可参看高美林:《敦煌〈篆书千字文〉说文字形研究》,南宁:广西大学硕士学位论文,2014年。,故其年代的判定显得尤为困难。

虽然如此,笔者在仅有的若干部首中发现了两个证据,或有助于推测该写卷的年代。

第一,残卷中有李阳冰改动后的字。

在《说文解字》的流传中,唐李阳冰曾经刊定过《说文解字》,他认为许慎《说文解字》中有一些字不合秦篆写法从而进行修改。而这一改动使得一些字的小篆的写法不一样,留下痕迹,如果能够在羽674号中找到李阳冰改动后的字,那么就可以进一步断定羽674号在李阳冰刊定之后,从而可以断定羽674号的大致时间。(9)在判断《说文》口部和木部残页时,周祖谟先生《唐本说文与说文旧音》一文从其字的书写形体、书写体式、残页是否有李阳冰按语等方面考察,认为两部残页皆非李阳冰刊定后的版本。但是也有学者持不同意见,如李家浩先生就认为,木部残页是李阳冰刊定的版本,其关键证据就在于“李阳冰一改之使依秦刻石”。如果残页中有李阳冰刊定改过后的字形,那么就是李阳冰刊定本抄写的,这个是非常关键的。见李家浩:《唐写本〈说文解字〉木部残卷为李阳冰刊定本考》,《文史》2003年第1期,第209-215页。本文对羽674号年代的判断参考了两家意见,有异曲同工之处。

在判断口部和木部残卷是不是李阳冰刊定的文字方面,李家浩一文里面有提到一字,现摘录如下:

第二,书法体式,楷书加小篆,唐人书风明显。

与木部和口部残页用悬针体不同的是,羽674号残卷篆意十足,多用曲笔,书写圆润。如残缺的“乇”字,残卷上部分为“”,陈刻本作“”(孙刻本、日藏本、汲古阁本均同)。再如“”(毌),中间似用圆规而成。又,在和李阳冰现存书帖石刻的对比中,没有发现在相关字形上有明显的不同,如果此残卷是李氏之前的版本,则应该在某些字形上出现不同的字形书写面貌。虽然羽674号不可能为李阳冰书法真迹,但是从字形书写上没有找到羽674号和李阳冰书法相矛盾的情况,用小篆写《说文》亦为时人常态。所以我们初步推测羽674号《说文解字》在整个“说文史”的版本流传系统中,很有可能为李阳冰刊定《说文》之后到大小徐中间,即中唐到宋初之间。通过与大徐本的部首整体切分和收字情况对比,可以发现羽674号《说文解字》展现了一个不同于传世《说文》刻本的状况,而且是在刻本前的一个写卷面貌,纵向上也体现出《说文解字》的动态变化过程。这里附带说明一下关于李盛铎藏敦煌写卷的真伪问题,国内外学者如荣新江、陈涛、藤枝晃等人多有研究,其中对真伪判别最为关注的是“德化李氏凡将阁珍藏”等印记。原因是在李盛铎死后其印章流入书肆,被书商掌握,有的书商为了增加敦煌卷子的可信度,便用李盛铎的章印以提高名气,但是这部分加盖的敦煌卷子却不一定是假的。方广锠曾言:“盖有真章者,原件未必是真;盖有假章者,原件也未必是假。必须作具体的分析。现在可以这样说:经过百年的历史变迁,真真假假的李盛铎印章钤印在真真假假的敦煌遗书上,故现在再拿李盛铎的印章来辨析敦煌遗书的真伪,已经没有意义。”[6]其见解甚是,若是再用印章这一特征来判别所有敦煌遗书,那么也势必会错过许多弥足珍贵的写卷。笔者认为在找不出其他证据证明其为伪书的情况下,还是应该充分关注并挖掘羽674号《说文解字》残卷所具有的重要的文献价值。

总的来说,本文主要是对该写卷的录文释读,介绍给学界一份尚未被关注到的文献,在此基础上与大小徐本进行比照,提供不同于传世《说文》的新材料,呈现其文本价值。但囿于笔者学力,诸多问题的探讨,尚有待深论。