将文字画成图

2021-10-11杨丽丹

杨丽丹

(宁波华茂外国语学校,浙江 宁波 315000)

想象力是在大脑中描绘图像的能力,每个人的想象能力是不同的,它有时是对以往事件的再造,有时是对没有发生过的事情的一种想象。科学这门课中在理解物理知识时有时需要一定的想象力,想象力可以帮助学生更好地理解题目与做题。但学生有个体差异性,在做题时无法发挥想象力,有时有具体的场景,但因为想象力缺乏,且没有实地体验过,导致无法理解题目;有时实地体验过,但缺乏观察,也不能得到题目正确的答案。这时反而需要我们利用逻辑的推理来解决问题。在化学学习中很多题目在生活中根本遇不到,更不要说其中的定量关系了,只依靠简单的一句话的规律,学生解答出正确的答案,对于大部分学生来说实在是太难了,将题目变成一幅图,在图像中解题是否会简单一些呢?笔者列举在初中科学学习中经常会碰到的两个案例,不靠想象力,依靠推理,这里主要是依靠图形的方法来帮助学生理解题目,在图像上展现题目的大意。通过形象地图形帮助学生填补想象力的缺陷,从而得到正确的答案。

一、案例

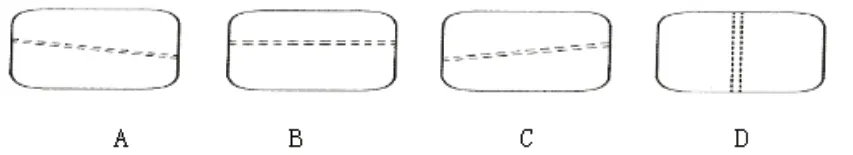

案例1:在学习参照物时,课本中有这样一道习题:你有过登高远眺的体验吗?在高山顶上眺望远处时会看到四周有一圈“天地分界线”,这就是在高处看到的地平线,乘坐飞机时通过舷窗也可以看到这条“天地分界线”。如果飞机起飞不久还在继续爬升阶段,你通过右边的舷窗看到的应是图中的哪一幅?

碰到这道题,大多数学生只会在脑中想象自己坐飞机的过程,但如果想要回忆出当时的场景是非常困难的,因为学生对周围事物的观察能力是非常弱的,最后大部分学生对于此问题的答案是通过猜测的方法得出的,并会选择错误答案A。当碰到这类比较抽象的参照物的习题时,如何让学生理解题目,并在之后的学习过程中一直不会忘记呢?笔者想了两个办法。第一种方法,我把窗户画在黑板上(如图所示),并询问学生,当飞机在往上爬升时,窗户是如何倾斜的?学生给出了以下两个答案(如图),并询问原因,“因为乘客可以往左边的窗户看,也可以往右边的窗户看。”这时我把这两种答案都画在黑板上,继续询问学生,地平线是怎样的呢?会变斜吗?并邀请学生上黑板在图上画上地平线,将地平线以下的部分画上阴影。将这道题的思路画成图形,学生在理解时就比较直观了,这时也可以再进行拓展,如果乘客是在降落的过程中在往外看呢?这时的地平线又是怎样的?有了前面的基础,之后的两幅图也不难得出。其中a 图为在飞机爬升时朝右边的窗户看,b 图为在飞机爬升时朝左边的窗户看,c 图为在飞机降落时朝右边的窗户看,d 图为在飞机降落时朝左边的窗户看。第二种方法,我直接在一块木头上贴上了一扇窗户,然后将这个模型在学生面前演示,让学生感受自己就正在飞机中,第一次把木头放在学生的右边,第二次放在学生的左边,用笔代替地平线,让他们自己感受前后两次的不同之处,通过这种方法得出答案。

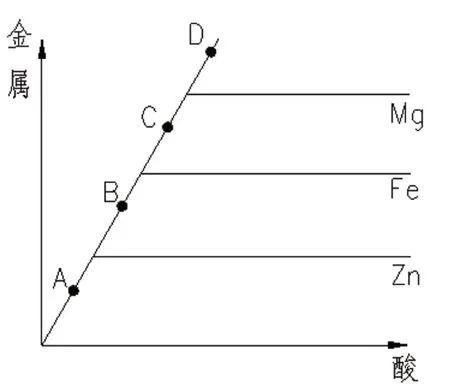

案例2:在学习化学时,关于金属的活动性顺序有这样一个问题:相同质量的镁、铁、锌分别与相同质量的盐酸充分反映,对产生氢气质量的大小关系有以下几种猜测:①Mg>Fe>Zn;②Mg>Zn>Fe;③Mg=Fe=Zn;④Mg=Fe>Zn;⑤Mg>Fe=Zn;⑥Mg=Zn>Fe。其中合理猜测的个数为几个?碰到这类问题,中等生或者中等以下的学生只能依靠猜测来做习题,比较常规的解题方法是列出三个化学方程式,先讲解当酸过量时产生的氢气量对比,和当金属过量时,产生的氢气量对比,对于这两个结论,学生理解起来是比较容易的,但是第三种情况,当酸量对于锌来说过量,对于铁和镁来说不足时;当酸量对于锌和铁来说过量,对于镁来说不足时,应该如何讲解对于学生来说会比较容易接受呢?从数据入手,取特殊值?我觉得还不够直观。我们可以将会出现的情况也像前面参照物一样把它画下来,这时就有了氢气与酸质量关系的坐标轴(如图),图中横坐标为酸的质量,纵坐标为氢气的质量。当酸不足时,相当于图中的A 点,此时三种金属产生的氢气量相同;当酸对于锌来说过量,对于铁、镁来说不足时,相当于图中的B 点,此时产生氢气的量锌最少,铁和镁产生的氢气量相同;当酸对于锌和铁来说过量,对于镁来说不足时,相当于图中的C 点,此时产生氢气的量镁最多、锌最少;当酸过量时,相当于图中的D 点,此时产生氢气的量镁最多、锌最少。用图像的方法学生对于这些情况的分类会更加清楚,不需要依靠记背的方式把答案死记硬背。

二、用图形解题的几点思考

(一)文字与图形的对比

据实验心理学家赤瑞特拉(Treieher)分析,人类接受的信息有83%是通过视觉实现的,听觉占11%,嗅觉、味觉、触觉合起来占6%。当我们在聆听时,人的全部感觉器官都在发挥作用,视觉和听觉应该是人类社会中最丰富的符号系统的基础。通过视觉获取信息是人的本能,这是一种与生俱来的本领,听过的内容如果不加以复习很容易就遗忘了,而比较具象的内容在脑海中能存在比较长的时间。对于文字,如果是通过听觉获得的,需要在大脑中转两个弯,先要从文字变成具体的内容,再变成自己身边所熟知的内容,而图像就少了一些。当我们在接触具体图像时,人脑中各个感官都在为这个图形服务,而且图形的第一要素是画面,文字媒介是语言。学生作为接受者,获取信息的最基本的方式应该是“看”,然后才是听。比如阅读文字和观看电视影像,文字可以在脑中进行加工而使读者拥有各种想象,从而对同一段文字也会有不同的解释,但是当碰到电视影像,没有了想象空间,非常直观地表达需要呈现的内容,让观众少了想象的空间。

(二)利用图形解题的好处

“兴趣是成功的首要因素”,学生在学习时如果对本学科没有兴趣,那他们在该学科上的进步是少之又少的。什么时候学生会对某门学科失去兴趣呢?这里的原因有很多,其中一个原因就是学生的畏难情绪,到了初二,科学内容对于中等生来说越来越难,常常听到有些学生说“初中科学不是淹死的,就是电死的”。想象一下,如果每次做题,做了10 道题,其中有一半是错的,他们还想继续“折磨”自己吗?如果学生找到了解题的一般过程,找到了成就感也就会慢慢喜欢上这门学科了。学习,不仅仅是学习成绩的提高,还是一个自然人各方面能力的提升。如果有时让学生尝到用图形解题的便利,这也可以促使学生思考,在另外的错题中是否也可以利用这种方式解题,拓展了学生的思维能力。再者,画图可以帮助学生建立一种解题情境,在图形中加入题干中的已知条件并通过图形的变换来分析已知与未知之间的关系,可能在图像的变换中,学生就找到了这两者之间的关系。图形可以变换、可以移动,但是文字不行。就如在第一个例子中的窗户,我们可以任意地变换窗户的方位。最后题目中如果变量太多,学生看了前面忘了后面,前后无法关联起来,从而缺少了条件之间的联系,那么解题时就难上加难。图像就解决了这个问题,它可以将学生感觉无法联系在一起的条件都表述在一张图中,如第二个化学的例子。

(三)对教师教学的思考

“什么样的班主任,带出什么样的学生”,教师是学生学习上的领路者,教师解题的思维方式往往影响了班级中大部分学生的解题思路,如果教师的解题思路比较陈旧、比较繁琐,往往学生的思路也是如此,再者复杂的解题思路影响了学生学习科学的兴趣。教师在平时的教学之余应该努力提升的专业知识水平,找到适合所教学生水平的解题方法,努力让学生不讨厌科学。第二,还是要做好基础内容的巩固,只有在基本内容融会贯通的情况下才能有更好的提高。难题的知识点也是容易题的知识点,熟练掌握基本知识点是解决难题的必经之路。知识点的掌握可以通过习题,当做过的习题多了,才能够积累错题与难题。错题引发我们思考,发现问题、建立问题、解决问题。问题的解决必然让我们牢记知识。解决难题的过程是一个思考的过程,其中用尽各种办法,从而发现简便的技巧。技巧的使用需要有比较多的题目来练手,而习题的选择就需要之前简单题、中等题来帮忙了。归类、总结、提升一举多得。第三,不能忽略学生提出的小问题,学生的思维比我们活跃,问题也千奇百怪。与学生一起探索问题,这是思维之间的碰撞,这可以引发自己对知识点的思考,从学生的角度去解决问题,可能会让我们获得不同的解题思路。扩展教师的解题库、补充学生的习题库。当倾听学生的解题思路时,可以知道他们所想,也可以清楚自己的方法中是否有可以改进的地方。教学相长,作为教师,需要提升的不仅仅是教学的知识,还有教师自己的能力。第四,积极参加解题技巧或者创新型实验的讲座,从这些讲座中获得经验、积累经验。在解题技巧讲座中听听专家们对某类型题型的解题思路,从一题如何扩展到一类题,发现题目的共同特征,积累题目与技巧。创新型实验是对课本中实验的补充与改进,其中也涉及了与传统不同的解决问题的方法,同样这也可以开拓教师的思维。解决问题的方法并不是一成不变的,如同科技一般,它也会发生改变,教师只有提升了自己,才能让解决问题的方法变得越来越简单。