村委会治理结构对农村宅基地退出绩效的影响研究

——基于成都市三个典型地区的农户调研数据

2021-10-10四川大学公共管理学院黄莹

四川大学公共管理学院 黄莹

一、引言

伴随城镇化的快速发展,我国农村人口不断涌向城市,但农村土地不减反增[1],使得农村宅基地闲置、“空心村”、一户多宅及宅基地面积超标等现象加剧,农村土地资源严重浪费[2-3]。为解决农村宅基地问题,国家作出积极响应。2014年发布的《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》正式拉开了我国以有偿使用、有偿退出及流转入市为核心的宅基地制度改革序幕;2018年发布的《乡村振兴战略规划》,也将解决农村宅基地及其上农房闲置问题、建立健全宅基地自愿有偿退出的管理制度放在核心位置[4];2021年中央一号文件也强调要继续加强宅基地管理、稳步推进宅基地制度改革[5]。

其中,作为乡村振兴背景下深化农村宅基地制度改革的主力,宅基地退出制度改革对于维护农民权益、盘活农村宅基地资源、促进乡村现代化建设、助力乡村振兴等均具有重要意义[6-8]。然而,在各地退出实践中,退出补偿不合理、农户退出积极性不高、退出机制不健全等问题较为突出[9-11]。由此,宅基地退出问题成为学者研究的重点。现有研究全面而深入,多是基于宅基地退出试点区的实践进行实证研究、经验总结,主要集中在宅基地退出内涵与退出模式[12-14]、退出意愿及影响因素[15-16]、退出机制和补偿标准[17-19]等方面。但是,仅少数学者对宅基地退出绩效进行探讨[20-21]。部分宅基地退出作为宅基地制度改革,不仅是实现乡村振兴战略所强调的提升乡村治理体系和治理能力现代化的重要因素,更是攸关农户的利益与生计,乡村资源的重组与流动,牵一发而动全身。其中,村委会作为宅基地退出中直接联系农户的主体,其行为更是与农村农民的权益相挂钩。可见,探讨村委会及其治理结构对宅基地退出绩效的影响,对于改善村庄治理能力和深入研究宅基地退出绩效均具有现实意义。因此,本文将以成都市三个典型区调研的农户样本为研究对象,运用SEM模型,分析村委会治理结构对农村宅基地退出绩效影响。

二、理论分析与研究假说

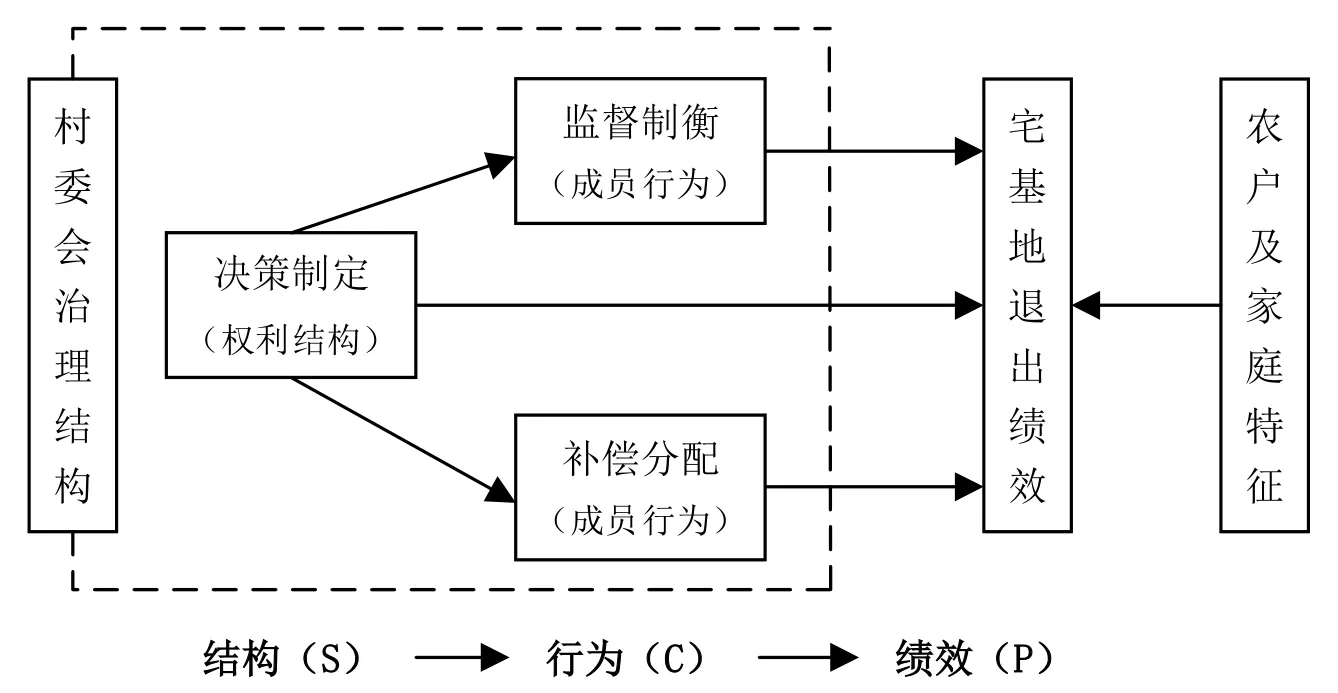

SCP范式是哈佛学派产业组织理论研究者于20世纪30年代到60年代间提出并发展的一种研究产业经济的分析框架,1970年Scherer将SCP范式进行完善,提出完整的“结构(Structure)—行为(Conduct)—绩效(Performance)”分析框架[22]。随着SCP范式不断成熟,其适用范围扩大、使用弹性增加,而后被引入到公共项目研究中。治理结构作为公共项目的重点,其包含决策制定、监督制衡和激励措施三方面,明确了治理结构中的事权结构和主体行为,因此公共项目中治理结构包含SCP范式中结构和行为两方面,进而对公共项目绩效产生影响。综上,本文基于SCP范式,从决策制定、监督制衡和补偿分配(激励措施)三方面考察村委会治理结构对农村宅基地退出绩效影响,并引入农户家庭特征作为影响宅基地退出绩效的控制变量[23](图1)。

图1 基于SCP范式的村委会治理结构影响宅基地退出绩效框架

决策制定。决策制定体现组织决策权,其规定了对组织战略决策作出决定以及资源配置利用的权利主体[24]。我国村庄治理强调村民自治,其主体为村委会。然而,由于上级人民政府(县、乡镇政府)与村委会多是指导和被指导的关系,实际上,村民自治和民主决策仍被上级行政权利约束,导致村委会在宅基地退出工作中的决策制定地位无法体现,打击村委会与农户参与宅基地退出的积极性,影响宅基地退出绩效。可见,村委会作为农户参与宅基地退出的代表与中间人,参与决策制定可提高决策的合理、可操作和公平性:一方面,村委会悉知本村情况,可为决策制定提供详尽信息,提高决策的合理、可操作性;另一方面,村委会作为农户代表,在组织农户进行民主协商并让农户自由表达意愿时,可提高农户参与宅基地退出的积极性,村委会也会考虑农户利益,从而提高决策的公平性,最终提高退出工作绩效。故此,提出本文假说H1:强化村委会的决策制定,会对宅基地退出绩效产生正向影响。

监督制衡。农村开展宅基地退出,若村委会滥用职权,将限制和排斥农户的知情权、选择权、决定权等自治权[25],损害农户与村委会之间的信任及农户利益,最终阻碍宅基地退出的开展。因此,村委会作为基层群众性自治组织,应积极维护农户权益、听取农户意见、接受农户监督、与农户建立良好信任关系,才能保障宅基地退出的顺利推进。此外,宅基地退出工作涉及农户、村委会、地方政府等各方事项与利益,应有相应规章制度作为标准进行约束,避免各方权益受损。可见,规范的工作流程、公开的政策信息、有效的意见采纳、权益维护及农户监督角色落实,才能提高农户参与宅基地退出的积极性与退出绩效。故此,提出本文假说H2:落实村委会的监督制衡,会对宅基地退出绩效产生正向影响。

补偿分配。农户参与宅基地退出积极性的高低与退出补偿有关[26]。因此,宅基地退出补偿是否合理、配套保障是否完善,会影响宅基地退出的开展。现有宅基地退出补偿集中于住房安置和货币补偿,大多忽略农户的养老、医疗、教育和就业等保障,而制定合理的补偿标准、完善退出配套机制、采取适当的退出奖励等措施可降低农户宅基地退出后的生活压力与生计风险,增强农户参与宅基地退出的积极性。故此,提出本文假说H3:完善宅基地补偿分配,会对宅基地退出绩效产生正向影响。此外,基于SCP范式,需考虑监督制衡(C)和补偿分配(C)受决策制定(S)的影响。故此,提出本文假说:H4:决策制定通过监督制衡,对宅基地退出绩效产生中介效应;H5:决策制定通过补偿分配,对宅基地退出绩效产生中介效应。

三、变量选取与数据说明

(一)变量选取

为验证本文假说,本文基于SEM模型将宅基地退出绩效作为内衍潜在变量,将决策制定、监督制衡、补偿分配作为外衍潜在变量,农户家庭特征作为控制变量,并选取适当观测变量对上述变量进行测度(表1)。

表1 变量、指标与测量标准

(二)数据说明

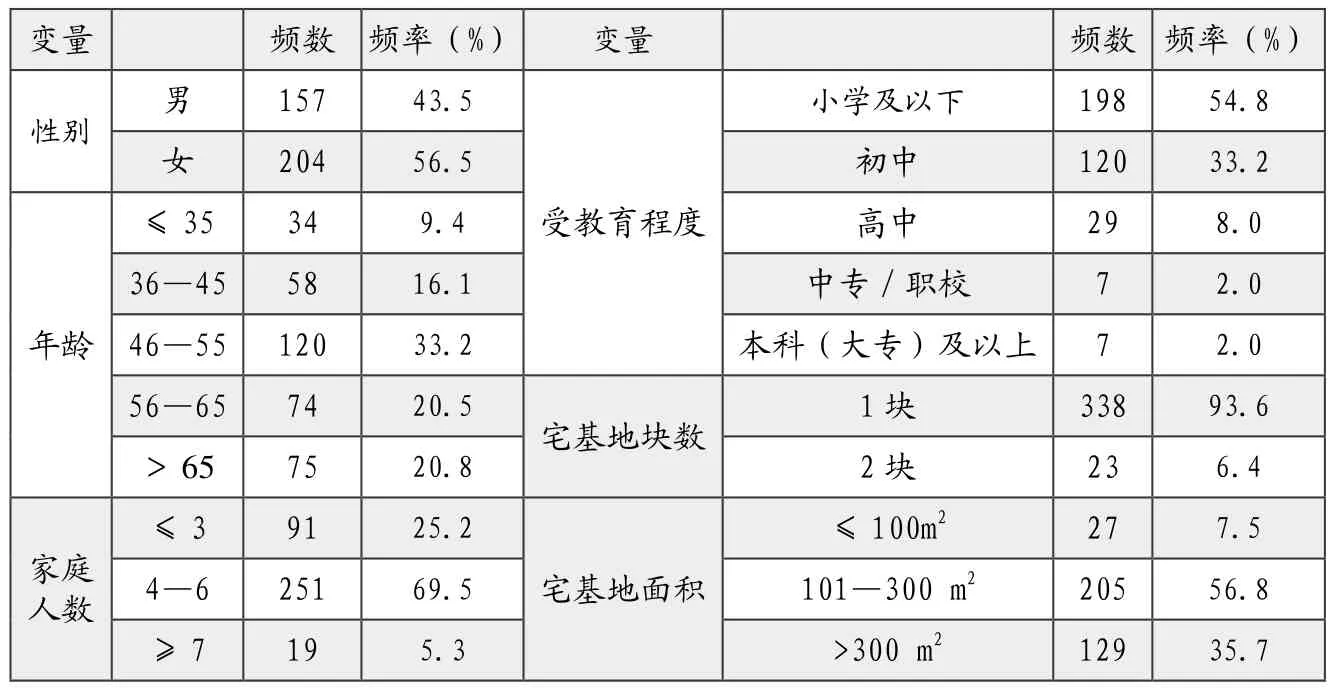

本文调研数据源于2018、2019年于成都市辖邛崃市、崇州市和郫都区三个地区的农村入户调查(见表2),三个地区都较早结合城乡统筹、土地综合整治、新村建设、宅基地制度改革等政策探索出适宜的宅基地退出机制,实际工作中已积累大量经验,具有调研价值。本文调研样本通过随机抽样获得,共抽取三地区6镇24村组。调研共发放问卷373份,回收有效问卷361份,问卷有效率96.78%。

表2 样本农户的基本情况

四、模型检验与结果分析

(一)信度效度及适配检验

信度检验。数据信度检验通常以Cronbach’s系数值至少大于0.5,最好大于0.7为标准。对各组观测变量进行信度检验,整体Cronbach’s系数为0.725,宅基地退出绩效、决策制定、监督制衡和补偿分配的Cronbach’s系数分别为0.846、0.875、0.671、0.632,表明调研数据信度较好,数据可靠。

效度检验。数据效度通过Bartlett球体检验和因子分析载荷值来进行,通常情况下要求KMO值和因子载荷系数不低于0.5。对各组潜变量进行效度检验,首先KMO值为0.774(P=0.000),Bartlett球体检验通过。其次,在旋转后成分矩阵中,性别指标的因子载荷系数<0.5,其他指标因子载荷系数均在0.505~0.915之间。因此,剔除性别变量后,整体模型数据具有较好的信度与效度。

模型适配检验。为验证采用SEM的适配性,需考察模型的拟合优度和标准化后路径系数。常用模型适配检验统计量分为三类:绝对适配统计量、增值适配统计量和简约适配统计量。在对部分观察变量的残差项修正后,模型显著性概率P=0.000,达到显著水平,检验统计量修正结果也均达到标准范围。可见,本文所选变量及其指标建立SEM模型适配。

(二)估计结果分析

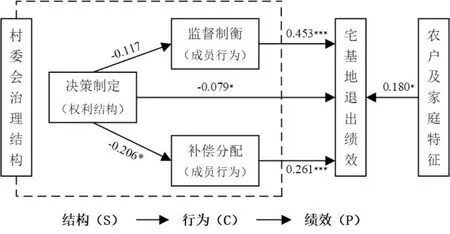

本文采用Maximum Likelihood估计法,运用Amos24软件得到图2所示影响路径和标准化系数。估计结果表明,以决策制定、监督制衡和补偿分配反映的村委会治理结构对农村宅基地退出绩效产生影响。首先,“补偿分配→宅基地退出绩效”和“监督制衡→宅基地退出绩效”两条路径显著,标准化路径系数分别为0.261和0.453,即监督制衡与补偿分配对宅基地退出绩效产生正向影响,研究假说H2、H3成立。其次,“决策制定→宅基地退出绩效”路径显著,标准化路径系数为-0.079,即决策制定对宅基地退出绩效产生负向影响,与研究假说H1不符。可能的原因:一是村委会受自身资源、能力和权力的局限,即使参与前期决策制定工作,也困难重重,诸多方案无法落地,使得退出农户的需求无法得到回应,从而降低宅基地退出绩效;二是村委会深入宅基地退出决策制定中时,与上级政府接触、交流的机会不断增加,实际中村委会可能被行政权力所侵蚀,不免会出现村委会与政府合谋或奉行实用主义的情况[27],由此在前期决策中侵害农户权益(包括补偿分配),从而降低宅基地退出绩效;三是前期决策制定中包含后期的项目招标、拆旧复垦和项目验收等内容,此类工作多为统一安排,不能满足不同农户的个性化需求,从而降低农户对宅基地退出满意度与宅基地退出绩效。最后,“决策制定→补偿分配→宅基地退出绩效”产生间接负向影响,研究假说H5成立。

图2 影响路径和标准化系数

而“决策制定→监督制衡”未通过显著性检验,与研究假说H4不符,可能的原因是决策制定是对退出工作具体工作事项进行编制,并未涉及退出工作中的规章制度与监督职责,因此两者属于两个相对独立部分,没有中介效应。

五、政策建议

本文基于成都市辖邛崃市、崇州市和郫都区三个宅基地退出典型试点区的农户调研数据,从决策制定、补偿分配、监督制衡三方面表征的村委会治理结构构建农村宅基地退出绩效分析框架,系统研究村委会治理结构对农村宅基地退出绩效的影响,并运用SEM模型进行实证分析。

基于上述分析的研究结论,提出如下政策建议:第一,强化农户“监督者”角色。落实村委会内部的监督制衡,不仅需要上级政府与规章制度的管束,还需落实到村委会是否为村民办实事、做实事上,发挥农户“监督者”角色来管束村委会。一方面,要加强村委会工作人员的专业知识和技术培训;另一方面,要提高村民自治认知和维权意识,培养农户参与式管理理念。第二,完善宅基地退出补偿机制。在补偿方式上,可结合多种途径制定差异化的补偿标准,尽可能满足不同农户的需求,考虑到退出农户的未来生计,还需完善相应的养老、医疗、教育等配套保障。同时,为了让农户“失地不失业”,地方政府可为退出农户提供适宜的就业培训渠道,保障其能自给自足。第三,法治前提下,激活地方民主自治,提升村委会治理能力。这不仅可以监督村委会权力的行使,还巩固了村委会与农户间的交流与信任,为顺利推进宅基地退出工作,改善宅基地退出绩效,从而实现自治、法治、德治相结合的乡村治理体系奠定坚实基础。