基于双循环格局下的武汉市SWOT分析*

2021-10-10武汉轻工大学梁家栋梅洋宋雅洁张文洲

武汉轻工大学 梁家栋,梅洋,宋雅洁,张文洲

一、研究背景及内涵

(一)建设双循环新发展格局的时代背景

2020年5月14日,中共中央政治局常务委员会正式提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”[1]。审视当下中国经济面临的新发展矛盾,以及国际环境的不确定性,构建“双循环新发展格局”是符合武汉市面对双重压力的一剂“良药”,对促进国内供需环境形成良性互动,在畅通国民经济循环等方面能够发挥重要作用。当前国外经济全球化进程受到疫情、关税壁垒等多方面因素的阻碍,国内亟需实现现代化产业体系全面自主可控。作为华中地区最大城市,武汉市应主动正视新时代的种种矛盾与挑战,在构建“双循环新发展格局”中应积极变通,凭借政策优惠、资源集中、人才充裕等优势打开国内流通新通道,积极面向“智”造强国、现代服务业,区域微观市场主体活力等目标,发掘国内超大规模市场潜力、优化新兴产业及微观主体在供给体系中的核心地位,拓宽国内国际市场交换通道,为探索武汉市经济发展打造新引擎。

(二)建设双循环新发展格局的必要性

国内循环表现在从生产到消费的全过程在国内完成,在区域内扮演着完整的经济体。其促成消费的物质基础来源于生产环节,而生产以消费为目的,同时消费环节的完成又成为新一轮生产的起点,因此国内循环是一种地区性的经济循环。国际循环表现在从生产到消费的环节并非在同一地区内完成,且随着经济全球化和金融业的发展,国际循环早已成为国家参与国际交换和分配的方式。但高技术优势的国家会将低水平的生产环节放置在产业链下游国家,通过获取较低的生产要素降低成本,在产业的分配中对处于下游的国家形成剥削[2]。因此,国内国际双循环不仅表现在促进我国经济的发展,也对我国对外贸易和产业更新升级有着重要的激励作用。此外,双循环新发展格局拥有部分与整体、地区与国家、区域与全球的多重属性,凸显在高质量、高水平、新形势的层面,并以国内大循环为主,激发国内消费环节的内生动力,在消费层面挖掘优势。

(三)文献参考

针对“双循环”的研究中,朱珍[3](2021)从政治经济学层面提出,我国现阶段存在结构过剩和生产劳动“异化”的难题,需要政府和市场主体共同参与化解。推动供给侧结构性改革、坚持“三去一降一补”则可以有效处理过剩难题。张可云[4](2021)从产业分工角度得出结论,得益于近年来基础产业的发展,中国贸易已经与全球形成密不可分的联系,发展基础产业会对区域经济产生乘数效应。同时,基础产业的长久持续发展,需要技术创新的不断支持。当前武汉市双循环建设仍存在部分不足之处,本文通过SWOT分析法,发现武汉市双循环建设中存在产业创新差距大、人才流失、消费动力不足等问题。本文通过对以上问题的解构提出观点,坚持解放思想、优化供给、完善金融服务体系、鼓励技术创新和发展绿色生态经济,对武汉市“双循环新发展格局”体系建设具有十分重大的意义。

二、双循环格局下武汉市发展现状

(一)对外贸易依存度

表1反映出武汉市2000-2019年的对外贸易依存关系,整体而言波动程度较大,其中在2003年因“SRAS病毒肺炎”的影响降到最低值12.42%;2008年全球经济危机爆发,全球经济贸易因此受到重创,自2009年达到最大值24.22%后,对外贸易依存呈现整体下降的趋势。近几年的贸易壁垒和单边主义的兴起,关税贸易战的威胁进一步冲击了国际贸易的健康发展,武汉市的对外贸易依存度在可预计的未来或将持续下降,但同时也为构建国内大循环主体和满足国内超大市场规模内需提供充足的物质供给。

表1 2000-2019年武汉市对外贸易依存度

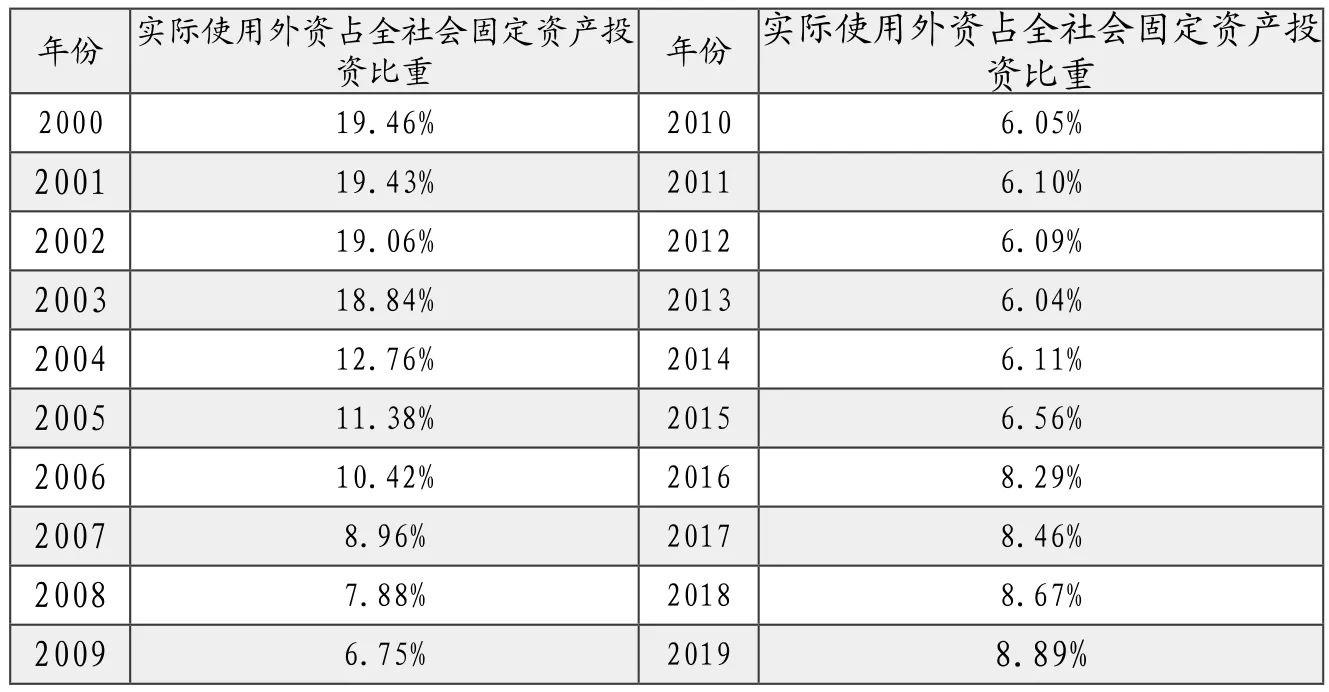

(二)实际使用外资占全社会固定投资比重

表2表现出武汉市进入21世纪以来对外资依赖程度不高,通过线性数据预测,整体呈现出下降趋势。对图表进行分析,武汉市实际使用外资情况在2000年达到最大值19.64%,此后开始进入逐年下降的阶段,在2015年达到最小值6.04%。整体的趋势表现出国内资本的壮大和兴起,本土资本加入国内循环,能够为国内各行业的发展提供资金支持和持续动力,支持产业结构更新换代。

表2 2000-2019年武汉市实际使用外资占全社会固定资产投资比重

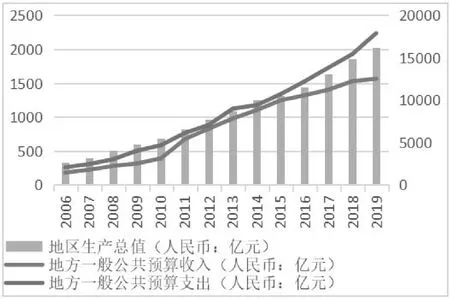

(三)地方一般公共预算收支与生产总值

图1指出,2010年以后,武汉市地区公共预支的差距开始显著扩大。反映出武汉市对基础设施、教育、卫生等公共产品的投资开始进一步加大,但另一方面也说明了武汉市政府的财政赤字和债务水平进入到大规模积累的阶段。通过大规模的基础设施建设投资,可以降低企业生产的潜在成本,并为新型产业集聚和技术创新形成正的外部效应。大量国有资本投资可以带来良好的规模效应,促使社会公共产品回归公共性,但一定程度上会挤占私人部门资本在投资市场的生存空间,并对私人资本形成挤出效应,不利于市场投资的活跃性。

图1 2006-2019年武汉市地方一般公共预算收支与生产总值

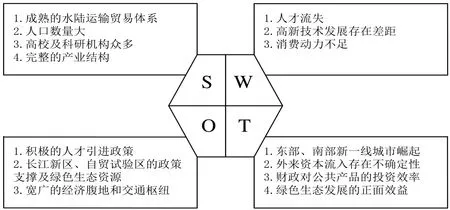

三、双循环格局下武汉市SWOT分析

双循环新发展格局对于武汉市未来发展具有很强的创新意义,根据武汉市现状分析出当前存在的优势、劣势、机遇、挑战,为构建双循环新发展格局提供思维导图(图2)。

图2 双循环格局下武汉市SWOT分析

(一)内部优势

武汉作为内陆地区的重要城镇,长久以来的农耕经济占据地区发展的主流地位;近代以来,航运技术的创新和国际贸易的快速发展,为武汉的海洋航运提供了更多的可能,迅速将武汉从“内陆封闭”状态推向了国际贸易的舞台。武汉市以其地理优势,拥有大陆经济与海洋经济的双重优势,迅速建立起成熟的水陆运输贸易体系。武汉市作为江汉平原最大的城市,在较长的历史时期内同时具有劳动生产要素和资源资本转换的内生优势,自“一五”计划开始,逐渐建立起完整的产业结构。据第七次人口普查数据,2020年末,武汉市拥有常住人口1232.65万人,人口数量的增长也带来消费市场的扩张。武汉市拥有众多高校及科研机构,拥有进行高水平科研的能力,有进行技术开发的基础。

(二)内部劣势

武汉市教育资源雄厚,高校数量众多,但近年来的数据表明,大部分接受高等教育的学生毕业后选择回到家乡或前往其他城市就业,武汉市的人才流失较为严重。人才流失引起的储备人才稀缺,难以支撑武汉市的高新技术产业发展。尽管武汉市的产业结构较为成熟,涉及面广,但其技术层面、创新层面仍存在一定不足。同时,2020年初新冠疫情的肆虐重创了武汉市的经济发展,因疫情蔓延采取的封城措施,虽有效阻断了疫情恶化,但以零售业为代表的服务业及其关联产业也因该政策受到波及,城市整体消费水平如断崖般下跌,民众倾向储蓄,对消费趋向保守。

(三)外部机遇

近年来,“抢人大战”热潮在全国各大城市兴起,人才资源重要性日益显现。国家层面相继出台优惠政策支持高质量发展、长江经济带建设等。2016年,国务院批准在武汉市设立自由贸易试验区,武汉凭借其作为长江经济带、“1+8”城市圈的重点城市,外有广阔的资本流动环境,内有西至重庆、西北至西安的两条纵深经济带,为武汉市的发展提供广阔的经济腹地与生态资源。

(四)外部挑战

受到疫情的冲击和后疫情时代资本流动的影响,武汉市凭借现有影响力难以达到长三角、京津冀、珠三角城市圈水平,同时也因东部、南部省份新一线城市的崛起加剧了城市间的竞争,因此在未来的资本吸引、人才引进、高新技术产业引入等方面存在较大挑战。外来资本流动存在不确定性、人口流动异化、产业结构更新速度慢,则会严重影响武汉市整体财政收支状况及基础设施建设等公共产品的效益。随着双循环格局的不断深化,摆脱生产过剩困境、推动供给侧结构性改革、发展绿色生态经济具有不可估量的潜在价值。

四、基于SWOT矩阵的建议

(一)简要结论

面对来自国内国外经济环境的双重影响,武汉市更应乘着“双循环新发展格局”的潮流,在探索高质量高水平发展的前提下,对国内国际循环存在的问题进行分析,正确认识“双循环”新发展格局的内在含义。当前武汉市面临国内循环中存在的政府债务水平过高、高新技术产业结构不完善、高端人才资源流失的问题,面对国内外环境的双重压力,需要武汉市发起突围,坚持继续扩大内需、优化投资结构与环境,根据自身的优势和劣势,因势利导地把握外部机遇和挑战,探索出适合武汉的双循环格局发展模式。

(二)启示与建议

(1)坚持党的领导,发挥地方政府“有形之手”的力量,解放思想,实施更宽领域、更深层次的全面开放,灵活“三去一降一补”政策,化解社会生产结构不完善难题;规范市场秩序,加强监管,提升市场供给能力和主体创新能力,为武汉市发展提供适度的发挥空间;协调城乡发展,通过积极的政策激发武汉经济发展潜力,重点发挥政府服务职能的作用,促进国民经济循环畅通,以需求带动生产,打造以内循环为主体的开放型经济发展模式,为武汉市双循环新发展格局奠定坚实基础。(2)完善优良的资本投资环境、提高企业融资能力,加快构建新型金融服务体系,探索“两山”理念发展模式,统筹以武汉市为中心的产业布局,对产业分工进行精准施策,积极引进高新技术产业,融入国内大循环的大局之中,贯通金融资本流动通道,鼓励资本脱虚向实,促进实体经济提质增效,提高企业和部门的供给能力和水平。完善企业新型产业创新和优质“双循环”生态环境。(3)鼓励技术创新,以“人才引进、技术创新”为支撑,引领新兴产业高质量发展,赋能“智”造强国目标,重点培育人才价值,提振武汉二、三产业自主创新能力,加快技术研发生产力转化,支持技术创新融入全行业生产,为高质量发展增添新动能,让新成果“走出去”,提升武汉市在国内国际双循环中的竞争能力。(4)深挖武汉绿色生态价值,以武汉市城市圈、长江经济带为支撑,以绿色发展为原则,充分利用自然、历史遗迹等具有特殊价值和文化蕴意的资源,进行保护性开发,将本地特有的文化和生态资源融入到武汉本土发展之中,赋能绿色经济,释放内外循环对武汉市高质量发展的积极效用,推动武汉市建设成为双循环发展格局中的重要支柱。