内蒙古博物院馆藏近现代蒙古族马印记图案分类

2021-10-08布和朝鲁

布和朝鲁

摘 要:马印记作为牧业生产经济中区分和管理马匹所使用的民俗用具,图案类别有上千种。内蒙古博物院目前馆藏59件近现代蒙古族马印记,印记图案可分为动植物、自然天体、文字、几何、生产生活等五个类别。通过对内蒙古博物院馆藏马印记民俗文化分析,对了解和探究蒙古族的历史、民俗、经济、艺术等多个领域与其他兄弟民族文化之间的交往交流交融的发展史皆有较大的研究价值,对保护、传承和弘扬中华民族优秀传统文化具有重要意义。

关键词:内蒙古博物院;马印记;纹饰

马印记也称“塔么嘎”,本意指“畜印”,随着生活生产的发展,“塔么嘎”的本意有了转化,引申出了“印章”“公章”“御璽”之意。在我国北方,施记的习俗历史非常悠久。牧民为了区分、辨别和避免丢失牲畜,会使用自己的印记来做记号。①一般只会对马、牛、骆驼等大型牲畜使用不同的烙印。②内蒙古博物院馆藏近现代蒙古族马印记有59件,图案可分为动植物、自然天体、文字、几何、生产生活等五个类别。

1 动植物类马印记图案

1.1 鱼纹

我国北方草原是众多游牧民族繁衍生息的乐园。他们在原野上从事畜牧业生活生产,创造的北方游牧文化是中华历史文明中的一颗璀璨的明珠。蒙古族世居草原,历史发展过程中与其他民族相互学习、相互交流,创造并形成了蒙古族马印记民俗文化。他们与自然生灵关系密切,衣、食、住、行均离不开畜牧和游猎生产,因此取材于自然界动植物图案的马印记较为丰富。

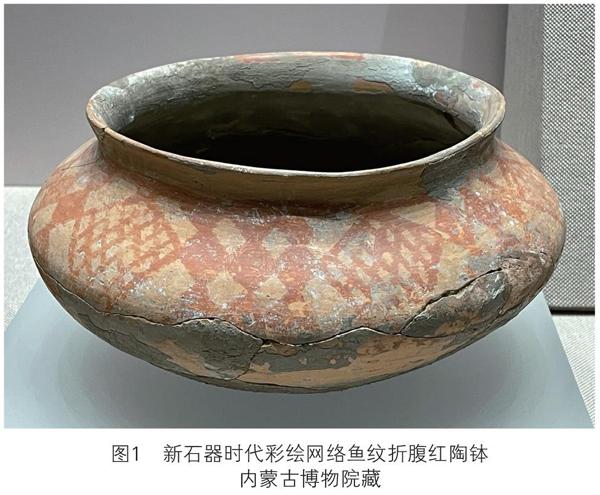

鱼纹历史较久远,内蒙古出土的新石器时代的陶器上就刻有鱼纹(图1)。这与早期内蒙古生态环境和渔猎生产生活有直接的关系。新石器时代,先民们主要从事农业和渔猎生产,河流山川较为密集区域渔猎甚至占主导地位。距今4000年左右,内蒙古进入青铜器时代,直到北方猃狁、北狄、匈奴、东胡、鲜卑、柔然、突厥、契丹、蒙古、女真等北方民族的出现,游牧和渔猎依然是他们从事的主要生产方式。鱼纹被中国北方游牧民族普遍使用。比如在千年前的辽代契丹贵族墓葬中出土的多个金银器、玉器就有鱼的形象和纹饰(图2),这与唐、宋文化有密切联系。其实,鱼纹不仅在我国北方新石器时代的陶器和之后的北方游牧民族中大量被使用,在我国其他各地多个文化遗址中均有鱼纹的出现。例如,有6000千多年历史的新石器时代仰韶文化聚落遗址出土的陶器中也有大量鱼纹。可以说,鱼纹从新石器时代到青铜器时代,再到秦汉战国、唐宋元明清时期,贯穿于整个中华历史文明中。

蒙古族也从事渔猎生活。《蒙古秘史》记载:“一天,帖木真、合撒儿、别克帖儿、别勒古台四人钓得一条鲱鱼(鱼名)时,别克帖儿、别勒古台硬是抢了过去。回家后,帖木真、合撒儿向母亲告发别克帖儿、别勒古台抢走了一条上钩的鲱鱼。”①从这段记载可以看出早在12世纪蒙古人也掌握了渔猎生活方式。

鱼善于水下快速移动,机灵敏捷,眼睛常睁、永不合闭,又多子,有永恒和多福之意。民间也有“打有鱼纹印的马群,像水中鱼一样繁衍生息,是吉祥生活的象征”的说法。因此,鱼纹成了蒙古族马印记文化中的主要素材和图案,象征富裕和吉祥(图3、图4)。

1.2 桃纹

我国民间口传文化有“西王母的蟠桃树,三千年开花,三千年结果,桃树是长寿之树”之说。桃纹一直以来都是我国传统纹样文化的重要内容。

蒙古族世代游猎,从事逐水草而居的游牧生活。蒙古高原的绿色植被给予了牧人和牲畜良好的生存环境和丰富的食物,牧民对草原、山林中的草木十分崇敬和喜爱。在蒙古族马印记图案中,植物图案丰富,种类繁多,数量远远超过动物纹饰。而植物图案中桃纹占有相当大的比例。时至今日,桃纹仍是印记文化中主要装饰纹样之一,充分体现了牧民们崇尚自然、尊重自然、热爱自然的朴素审美观。内蒙古博物院就收藏一件近现代蒙古族桃纹长柄马印记(图5)。当然蒙古族动植物马印记图案不限于这几种,除此之外还有盘羊、牛角、鹿、鹰、卷草、树枝、花草等图案和纹饰。

2 自然天体类马印记图案

牧人能够在草原上四季迁徙并生存下来,是得益于他们对我国北方草原的气候、环境变化极为熟悉,遵循自然规律,掌握随气候时节改变生存方式。牧民在游猎时必须掌握观察气候变化和风向的能力,只有这样才能躲避白灾、黑灾,保护好自己和牲畜,将自然灾害对畜牧业的影响降至最低。在观察大自然和不断变化的气候的同时,他们渐渐感受并发现大自然的力量和循环规律,将其刻画于印记之上,形成了丰富多彩的印记图案。

2.1 太阳纹

阳光是世间万物能够生长繁衍的重要条件。无论是农耕还是畜牧生产都离不开太阳的照射。牧民四季迁徙的主要原因与太阳有关。他们发现太阳上升的高低位置和阳光不同角度的照射会影响气候、天气变幻和自然万物的生长。只有遵循自然规律,四季迁徙才能保证在草原多变的气候环境中生存下去。当太阳逐渐升高,万物复苏,草木发芽,阳光垂直照射,绿色铺满大地时意味着夏季的到来,此时牧民将牲畜迁徙至夏令营地。当太阳再次接近地平线,温度降低,进入白雪皑皑的世界时迁徙至冬令营地避寒。这种在观察太阳变化而经过漫长的历史实践后形成的四季转场的习俗在中国古代北游牧民族中广为流传。在辽代,契丹人通过观察自然,不同季节迁至不同地点,这种四季转场的游牧方式在辽史中称之为“四时捺钵”。在此基础上,契丹人还建立了“五京制”,确保游牧经济生产的稳定。

蒙古谚语有“落日影影绰绰、模糊不清是起风的先兆,烟雾缭绕是降雨的前兆”之说。这都是牧民在游牧生活中观察日落日升与气候变化而得出的经验之说。而日落日升,周而复始,象征着生命无限延续和万物生生不息,草原人希望阳光暖照人畜,牧业兴旺(图6)。

2.2 月亮纹

月亮与太阳相同四季上升、停留的位置和形状都有所变化,从而对自然气候也会产生影响。在游牧生活中牧民很早就观察到一年四季月亮的十二次形变,不同形变时的气候各不相同。日、月都是牧民崇拜的对象,认为月亮可以免除灾害,太阳可以带来祥和。太阳的阳性和月亮的阴性内涵,有着生命永存、万物生长、阴阳互补的含义。因此在蒙古族马印记图案中除了太阳纹还有大量的月亮纹饰(图7)。月亮纹变化的装饰繁多,有满月纹、半月纹、残月纹等百余种。除此之外,还有月亮与其他纹饰组合的马印记,如日月纹、月与火的结合纹等(图8)。

2.3 星星纹

草原上的牧民时常通过观察和掌握星辰轮回、日月更替来预测气候变化。在内蒙古阴山脚下刻画的太阳、月亮、星系的岩画均是他们对自然天体深刻认知的真实写照。长期的游牧生产生活让他们逐步加深了对天体、自然的了解,形成了对天体变幻的畏惧和崇拜心理。蒙古族民间有“北斗七星移至头顶,是将要天亮的标识”的说法,这也是观察星辰来准确判断昼夜更替的表现。他们不仅将自然天体刻画于岩壁之上,也用于马印记的制作(图9),并赋予了自己的希望和祈求,希望自己的马群能够像天上的繁星一样多,寓意牲畜兴旺、国泰民安。

3 文字类马印记图案

文字是人类用来表达某种意思而创造的表义符号。现代文字大多是记录语言的工具。人类都是先有口头语言,后创造书面文字,至今为止很多小语种只有语言没有文字。蒙古族在历史上曾使用多种文字,有胡都木蒙古文、回鹘体蒙古文、八思巴文、托忒文、苏永布文、瓦金达拉文、基立尔文等。蒙古人很早就将文字用于马印记中,使用不同的文字制作马印记来区分彼此的牲畜和更好地管理马群。蒙古族历史悠久,与周边的兄弟民族关系密切,在历史发展过程中与不同地区的文化相互交融和吸收。近现代马印记的图案中大量使用了汉文、满文等。从印记文字可以看出,蒙古族吸收和学习使用的文字广泛,可谓是一部小词典。

3.1 蒙古文马印记

蒙古文是12世纪初由乃蛮部塔塔统阿在古畏兀尔文字母的基础上创制的文字,沿用至今,已有八九百年的历史。蒙古文马印记是蒙古族世代相传的印记。内蒙古博物院馆藏有蒙古文“”(门都)字的马印记。“”是“安康、平安”的意思。牧民们使用这样的印记是想表达草原上的马群能够繁衍生息、平安吉祥(图10)。还有“”(浩日夏)字的马印,是“合作”的意思。20世纪50年代后期、60年代初在我国出现了将各地的牲畜、牛马合并建立的公社和合作社。原本私有的马匹成了集体的,为了体现集体合作社的马匹,就创造使用了蒙古文“”字样的马印记,以表达印有这样印记的马匹是属于集体的(图11)。

“”(图么)字样的马印记在畜牧业生产中非常普遍(图12),是“万”的意思。“万”字还可用“卐”来代替使用(图13)。“卐”纹饰历史悠久,在中国北方诸多部落和民族中被广泛使用,象征着太阳或火焰,后来普遍被使用为吉祥的标志,被人们称之为“”,“万”字。牧民一般使用右旋“卐”,认为这是日升日落的方向。“卐”纹饰在我国北方草原普遍被使用,除了用来装饰马印记之外,在器皿、马具、毛毡制品等其他生活用具中也极为常见。

3.2 八思巴文、藏文、基立尔文马印记

忽必烈在1260年继位,1271年改国号为“元”,由此中国进入了“多元一体”的历史时代。此时的中国多民族融合发展,文化上呈现出以汉文化为代表,多民族文化共存的态势。元朝将八思巴喇嘛请到宫廷内,称为帝师、国师,命其创造一种用藏文字母拼写汉文、蒙古文、维吾尔文的新文字,这种文字就是八思巴文。这种文字只用于皇家和宫廷内部,随着元朝的灭亡退出历史舞台。明代主要信奉格鲁派宗喀巴喇嘛创始的黄教,涌现出很多用藏文创作散文、诗歌等文学作品的作家。八思巴文和藏文在不同历史时期都被北方民族吸收和接纳,流传于蒙古草原,渗入了牧民的生产生活中,马印记中出现了大量八思巴文和藏文的印记(图14),沿用至今。20世纪50年代内蒙古部分地区学习使用了基立尔文字,所以在近现代蒙古族马印记中也有使用基立尔文字“п”字母的印记(图15)。

3.3 汉字马印记

我国北方草原与农耕文化的融合和交流可以說是贯穿于整个中华历史。早在秦汉战国时期内蒙古就得到了中原王朝的有效管理。今天在内蒙古发现的大量物质文化足以证明南与北、游牧与农耕之间的相互影响、相互交流和融合的共同发展史。公元916年契丹人在耶律阿保机的带领下建立大辽,后创契丹大字和小字。无论大字还是小字都是在汉字基础上将偏旁部首经过重组后形成的文字。《蒙古秘史》也有汉字音译的版本。汉字被北方游牧民族大量借鉴和使用,直至近现代汉字马印记在蒙古族印记文化中仍广为流传(图16)。

4 几何纹马印记图案

几何纹马印记是通过将线、点、面的不同变化组合而成的不同形状和图案,是牧民对草原游牧生活中多种现象抽象化的表现。将几个点有规则地排列成不同的点状图案作为马印记的纹饰,直线平行或交叉作为马印记图案,一个块面形成的马印记图案在蒙古族马印记纹饰中极为常见。其中用块面构成的图案有三角形、圆形、四边形等。等边三角形的马印记被察哈尔蒙古人称为“三角形马印记”(图17),三角形的三条边分别代表天、地、人①,强调天、地、自然与人之间的密切联系和同等关系。认为只有注重这一点部族才能够生生不息,体现了人与自然和谐、平等、共存的认知。圆环形的印记也常见于蒙古族马印记中。蒙古语称“昂根”印记()。“昂根”是指锹、斧、砍刀等物品将手柄长木固定于斧头上的圆孔。①因形状为圆形,有些地区也称太阳印、环印、圆圈印等(图18),表达圆满、完整之意。

5 生产生活类马印记图案

牧民在上千年的草原游牧和狩猎生产生活中不断地认识大自然、适应大自然、利用大自然,并通过与其他民族之间的充分交流、学习,创造了丰富的游牧生产生活器具,世代承传,十分珍视。马匹在游牧生产中作用尤为凸显。无论是放牧、四季迁徙还是游猎,马匹都是最好、最可靠的交通乘骑工具。在游猎生产中弓箭是必备工具。弓箭射程远、准确率高、制作精美,作为牧民娱乐民俗文化的重要部分,深受他们的喜爱。弓箭作为狩猎工具不仅让人们免受野生动物的攻击,还能够直面凶猛的猎物,将其制服,为牧民带来丰厚的猎物,这些猎物的皮、肉成为他们衣、食的主要来源,为生存、繁衍带来了有效保障。久而久之,他们对弓箭产生一种崇拜心理,将弓与箭牢牢地铸造在了马印记上,成为力量和所向披靡的象征。弓箭纹马印记中有单箭头印记和弓箭印记两种。内蒙古博物院就收藏一件近现代箭头形马印记(图19)。

盘肠纹也称“乌勒吉”纹、绳纹。草原先民很早就将这种纹饰刻画于蒙古高原的山脉、崖壁之上。盘肠纹的样式是由一根无开端结尾的绳索盘接而成,人们称其为“幸福美好之图案”。《古代蒙古族文化思维》一书中这样说道:“‘江嘎,即绕绳、盘绳的意思,‘江嘎渗透于蒙古族的生产生活、实用工具、文化艺术、民俗习惯、宗教信仰、哲学理念以及整个文化思维等各个领域,在毡帐、蒙古包构建、鼻烟壶、哈达、火镰、蒙古刀等无不看不到它的踪迹,是毡帐百姓文化艺术的重要组成部分”。②盘肠纹盘环连接,无头无尾,寓意接连不断、畅通无阻,被人们视为是吉祥符,更是马印记纹饰的重要装饰图案(图20)。

参考文献

[1]敖其.蒙古民俗[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2010.

[2]达·查干.蒙古族传统烙印文化[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2005.

[3]林幹.中国古代北方民族通论[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007.

[4]巴雅尔标音.蒙古秘史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2012.

[5]呼日勒沙,萨茹拉.风俗:上[M].呼和浩特:内蒙古教育出版社,2003.

[6]沙·东希格.察哈尔马印记文化[M].呼和浩特:内蒙古科学技术出版社,2013.

[7]罗·达希尼玛.蒙古地区历史文化遗迹[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2004.

[8]徐英.中国北方游牧民族造型艺术[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2006.

[9]张景明.辽代金银器研究[M].北京:文物出版社,2011.