环境规制强化的经济增长效应与机制研究

2021-10-08胡宗义张晔邓晶晶杨振寰

胡宗义 张晔 邓晶晶 杨振寰

[收稿日期] 2020-12-25

[基金项目] 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目:企业环境责任与政府环境责任协同机制研究(19JZD024)

[作者简介] 胡宗义(1964—),男,湖南宁乡人,湖南大学金融与统计学院教授,博士生导师,博士,研究方向:经济统计与环境经济政策。

[摘 要] 基于中国275个地级市2004-2018年的面板数据,以环境空气质量新标准的实施为准自然试验,采用渐进双重差分方法,实证研究环境-经济双重红利效应的理论依据及实现路径。研究发现,环境规制强化能显著促进地区经济增长,结论在经过一系列稳健性检验后依然成立。并且该效应会随着地区经济水平提高而呈现边际递增的规律。机制研究发现,环境规制强化会通过增加政府公共支出、倒逼企业创新、促进公众消费及人才流入提高地区经济发展水平。

[关键词] 空气质量新标准;环境规制;经济增长;双重差分法

[中图分类号] F327 [文献标识码] A [文章编号] 1008—1763(2021)05—0050—10

Research on Mechanism and Effects of Stringent

Environment Regulation on Economic Growth

HU Zong yi1, ZHANG Ye1, DENG Jing jing2, YANG Zhen huan1

(1. College of Finance and Statistics, Hunan University, Changsha 410079, China;

2. School of Business, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Abstract:Based on the panel data of 275 prefecture level cities from 2004 to 2018, this paper selects the policy of “Ambient Air Quality Standards (2012)” as a quasi natural experiment, it empirically studies the theoretical basis and implementation path of environmental economic dividend effect by using the progressive DID (difference in differences) method. The results show that the strengthening of environmental regulation can significantly promote regional economic growth, which is still true after a series of robustness tests. And the effect shows an increasing quality with the improvement of regional economic level. The mechanism analysis shows that the strengthening of environmental regulation will promote the development of local economy by increasing government expenditure, improving the production efficiency of enterprises and promoting public consumption etc.

Key words: New Ambient Air Quality Standard; environmental regulation; economic growth; Difference in Differences Method

一 引 言

改革开放以来,中国经济发展成就斐然。然而,这种赶超型发展模式以高耗能和高排放为代价,导致发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题在中国集中出现[1]。此外,赶超型经济本身也存在结构上不稳定、容易受技术冲击等系统性问题[2]。长期来看这种模式不利于推动中国高质量发展。党的十八大以来,中央和地方政府密集出台一系列改善环境质量的政策和措施,环境保护工作取得了历史性的成就,但同时环境治理边际成本与日俱增,使得经济绿色转型面临更强烈的阵痛,环境保护和经济发展的矛盾愈加激化。

造成这种矛盾的原因,实际上有迹可循。财政分权制度下,地方政府倾向于追求短期经济效益,从而导致其行为与中央统筹规划脱节。这种脱节主要表现为两个方面:一是政企合谋的道德风险问题,政府可能会有意纵容企业的外部性生产;二是地方政府的被动治污行为,当面临类似于环保督察的检查时,地方政府可能会临时性关停污染企业,对排污企业进行“一刀切”。此外,社会生产方式不断革新的背景下,治理目标和主要污染源错位;信息不对称背景下,公众监督缺失,也是导致治污效果不佳的重要原因。所以,对污染现状的科学把控、地方环境规制的连续性和真实性在生态环境建设过程中尤为重要。2012年,环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布《环境空气质量标准》(GB3095 2012)(称为“新標准”),首次将PM2.5纳入检测指标,在全国范围铺设监测网络,将监测事权全部收归国有,并实时发布空气质量信息。中国的大气污染治理水平在科学性、公开性上有了跨越式发展,“新标准”的实施是我国环境规制强化的重要表现。基于此,文章以“新标准”的实施作为研究对象,探究环境规制的经济效应及其中的作用机理。

除了中国的制度背景外,对双重红利内在成因的研究,大致可以分为以新古典学说为代表的“遵循成本说”和以波特假说为代表的“创新红利说”。“遵循成本说”认为环境规制会降低市场有效性,增加企业治污方面的成本,降低生产效率,从而不利于经济增长。“创新红利说”则认为合适的环境规制有利于倒逼企业进行技术革新,为经济发展提供长期动能,从而实现环境规制的双重红利效应。

由于市场经济的固有缺陷,实现“环境-经济”的双重红利不能仅依靠市场,政府的监管也尤为重要。经历了较长时间的探索,中国的命令-控制型环境规制从以“督企”为主,转向“督企”与“督政”并重,“新标准”就是典型的“督政”型环境政策。在财政分权的制度背景下,环境政策是中央层面决策,但地方政府执行时可以有一定自由量裁权。地方政府的直接腐败行为、为了提高GDP政绩的放宽规制行为[3]、地区间非完全执行政策的“传染性”[4],都会加剧中央环境规制与地方行为偏差的问题。而中央政府的监管是缓解这种行为偏差的根本性措施[5]。随着中央生态文明建设理念的深入,监管愈加透明化,环境绩效成为官员晋升的重要考核指标,地方政府的环保行为也随之被调动。

学者们不断从企业、行业及地区层面找寻环境-经济双赢的现实和理论依据,目前尚未得出统一结论。这些研究集中探讨了两者的直接因果关系,以及这种关系的异质性。对因果关系的研究结论主要有环境规制对高质量发展有显著促进效应[6],或是环境规制与技术创新产出、经济增长率等经济指标之间存在U型[7]、倒U型[8]关系。异质性研究则集中于探讨不同环境规制强度下[9]、不同污染程度行业间[10]、不同规模企业中[11]红利效应的异质性。但鲜有文献对实现这种红利效应的机理做出系统性研究,基于此,本文从宏观层面出发,着眼于“党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与”的环境治理体系,从政府、企业、公众三大环境-经济主体展开讨论。本文的边际贡献在于:第一,大部分研究都采用传统线性回归的方式探究环境规制的经济效应及其传导机制,为了减缓环境规制与经济发展之间的内生性,以及指标测算不严谨的问题,文章以“新标准”的分阶段实施作为外生冲击,构建准自然实验。采用渐进双重差分法,以地级市为研究对象,从宏观层面探究中央环境政策的经济效应,为实现红利效应提供了新的证据和补充。第二,文章基于环保治理体系三大主体,从政府、企业、公众三部门展开机理部分讨论,系统地探究红利效应的作用机理,为中国实现环境-经济双赢,找寻“绿水青山就是金山银山”的实现路径提供更全面的理论依据。

二 政策背景与理论分析

(一)政策背景

20世纪70年代,中国发布了第一个企业排放标准,并提出要避免走“先污染后治理”的发展老路,自此开启了我国大气污染防治活动。在历经从煤烟型大气污染到复合性大气污染的过程中,我国接连出台了《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4-73)、《“两控区”酸雨和SO2污染防治“十五”计划》、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)等一系列政策条例。2011年起,全国多省市出现不同程度的灰霾事件,对居民身体健康造成严重威胁。其本质是中国的大气污染物由SO2、NOx、烟尘等转化为更细小的颗粒。《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)已经不再适用于当时污染情况。基于此,政府迅速将PM2.5纳入监测范围,2012年2月,环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了《环境空气质量标准》(GB3095-2012),依“三步走”方案在全国范围内铺设监测网络,并按照“新标准”实时发布监测信息。

环境空气质量新标准的实施不仅是对大气污染情况转变的及时把控,同时也是中国大气污染防治行动在贯彻性、科学性、公开性上的一场跨越。就贯彻性而言,2005年起,中央发布《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等文件,将污染减排目标与官员政绩挂钩,但是环境数据造假、政企合谋等不可控因素的存在,导致中央决策无法贯彻落实。“新标准”实施之后,截至2015年,全部国控点位的检测事权收归国有,做到“谁考核、谁检测”,一定程度上缓解了中央政府和地方政府的行为偏差问题,保障了空气质量新标准的切实落地。就科学性而言,相比于2012年之前仅监控了112个环保重点城市,“新标准”分三步走在全国范围铺设监测网络,覆盖全国338个地级及以上城市,国控监测点的数量由原来的661个扩展为1436个。环境空气质量标准与监测网络的升级,有利于为精准掌握全国各地空气质量,也为后续《大气污染防治行动计划》实施过程中的城市环保绩效考核、源解析等工作提供数据基础。就公开性而言,在精确掌握空气质量信息的基础上,全国各城市陆续通过电视、广播、网站、APP等丰富的多媒体形式面向全社会发布实时空气质量信息,极大程度地提高了环境信息的公开性和公众参与度。“新标准”实施之后,城市排放达标率陆续上升,政府环境治理效果明显。基于以上分析,可以认为“新标准”的实施是我国环境规制强化的重要表现。

(二)理论分析

亚洲开发银行与清华大学联合发布的《中华人民共和国国家环境分析》表明,中国每年因环境污染导致的经济损失约占GDP的1.2%。日益严重的环境污染不仅不利于经济发展,还会对人民群众的身体健康造成极大威胁。然而,生态环境治理作为一个复杂又系统的工程,牵涉到多方利益主体,仅依靠政府显然难以实现治理目标。因此,必须建立“党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与”的环境治理体系。中央环保政策如何实现环境-经济双重红利,这其中最重要的就是形成政府、企业、公众联动的环保治理体系。因此,本文将从上述三个部门阐释环境规制的经济影响。

“新标准”的实施缓解了地方政府的环境治理缺位问题。从信息不对称的视角出发,长期以来,在GDP锦标赛的考核背景下,地方政府的环保外部监督在一定程度上缺位,环境信息主要由企业掌握,这就导致了地方政府对当地群众的显示性偏好识别存在一定偏误,削弱了公众监督效力。此外,一些地方政府与资源密集型企业政企合谋,进一步加剧了信息不对称性,造成了中央政府的偏好误识,削弱了中央政府对地方的引导作用。空气污染評价指标改革与传统命令-控制型环境规制有所不同,而是由“督企”改为“督政”,并且明确将空气污染治理绩效与地方官员升迁挂钩。地方政府可能将“环境锦标赛”的重视程度上升到与“GDP锦标赛”相同的位置[12],削弱在原有体制下的逐利动机,减少在短期高回报项目上的支出,同时为了改善环境质量增加公共服务方面的支出[13]。

社会公共服务支出对经济的影响体现在两个方面:从改善环境质量的角度,政府增加公共服务支出对环境改善有显著影响[14],并且该效应具有持续性[15],公共服务支出可以通过“公共服务支出-环境改善-经济增长”这一间接路径,减少污染和资源短缺对经济的负反馈效应;从增加社会经济总量的角度,公共服务支出具有环境-投资双重性质,不仅可以起到改善环境的作用,其本身作为财政支出的一种,可以直接助力经济发展,也可以通过公共支出的政策导向作用,影响社会其他引致资本的方向和结构,促进地区经济增长。

中国的生态环境恶化,其中一个重要原因是企业在治理环境污染方面缺位。“企业污染,政府买单,群众受害”的污染治理模式使得企业几乎以零成本对生态环境进行污染。由于企业污染环境的成本极低,因此企业倾向于选择扩大生产来增加经营绩效,造成生态环境更进一步恶化,长此以往的恶性循环导致了中国的环境污染积重难返。在“新标准”实施前,受到GDP锦标赛的影响,地方官员为实现招商引资的目标,有意放宽环境规制执行力度,甚至出台地方性法规保护重污染企业。“新标准”实施后,在中央政府和地方群众的双重压力下,地方政府会更积极地治理环境污染[16],加强对企业排放的监督与惩罚[17]。对于企业来说,政府加强监管,也就意味着将原先企业污染环境的外部成本向内部转移,从而影响了企业的盈利能力。

在政府强化规制的压力下,企业不得不通过加大研发投入,促进技术创新,增加比较优势,从而获得更大的市场主导权,实现环境-经济的双重红利。长期以来,中国虽然拥有世界全部门类的工业体系,然而中国工业大而不强的问题一直存在。一些核心技术、领域被国外垄断的难题十分突出,由此造成的资源浪费、经济损失的问题也十分严重。而根据内生增长理论,无论是资本还是劳动,对经济发展的长期贡献都有边界,而經济发展的长期动能即来自于科技发展。但“新标准”的实施并非全国同时进行。对企业而言,当创新红利不足以抵消治污成本的时候,根据“污染天堂假说”,此时企业的理性决策是进行搬迁规避实验组城市日渐提高的监管成本[18],而企业的搬离可能会削弱地区的生产力水平。

新发展理念是以人民为中心的发展思想。生态环境作为一种公共物品,也逐渐被人民群众所关注。从百度搜索指数中可以看出,2012年以后,“生态环境”“环境保护”等关键词搜索次数越来越高。根据“用脚投票”理论,生态环境的质量可能会影响流动人口对城市的选择。越高素质的人才对环境质量等公共产品质量的要求越严格,而严重的空气污染会降低城市对人才的吸引力[19],影响城市居民生活幸福感[20],导致人们工作积极性降低。由于环境移民效应的存在,环境的改善会对经济产生正面影响。

此外,长期严重的空气污染,会导致居民更容易患上肺癌等严重呼吸道疾病;降低居民,尤其是新生儿的身体素质[21];增大城市的犯罪率[22],降低居民幸福感;增加居民在医疗方面的支出[23]。此时,居民出于避险性需求,在未来支出不确定性增大的情况下,会增加对储蓄和保险的需求[24],因此导致总体边际消费倾向降低。在消费逐渐成为拉动经济增长的“主力军”的背景下,消费需求的抑制对经济的负面效应显而易见。而“新标准”的实施明显改善了空气质量[25]。因此,可以预期“新标准”可以通过拉动消费促进经济增长。根据上述分析,本文提出理论假说H1:

H1:“新标准”的实施会通过增加政府公共支出、倒逼企业创新、促进公众消费及人才流入提高地区经济发展水平;也会通过增加企业生产成本,对经济发展产生抑制影响。

由于历史政策和发展方式等一系列问题,中国经济存在较为突出的区域不平衡问题,这也是导致中国经济发展不平衡的主要原因[26]。具体来看,中国的东部地区率先对外开放,因此经济发展水平也高于中西部地区。而中国中西部地区拥有丰富的自然资源,具有承接东部地区转移出的重工业企业的条件[27]。

经济发展状况较好的地区,通过产业转移、技术转移等方式带动经济发展状况较为一般的地区。然而,转移出的产业类型往往以可能导致严重污染的重工业企业为主,而这些重污染企业是空气污染评价指标改革政策实施之后地方政府重点监管和限制的企业。可以预期的是,由于空气污染评价指标改革政策的落地实施,以中西部地区为代表的经济发展水平一般的地区,不可避免将会受到政策实施带来的阵痛。而经济发展水平较好的地区,政策对经济的正反馈、正循环作用更加明显。因此,本文提出有待检验的理论假说H2:

H2:经济发展水平较高的地区,政策对经济的正反馈效用更加明显,而经济发展水平较为一般的地区,由于需要面临产业转型的阵痛,因此政策对经济发展主要体现为抑制作用。

三 实证研究设计

(一) 模型设定与变量设定

2012年2月29日,环境保护部与国家质量监督检疫总局联合发布了《环境空气质量标准》(GB 3095-2012),并按照国务院批准的空气质量新标准“三步走”策略来实施方案。第一阶段计划2012年底完成74个重点城市监测点位的建设并开始监测和实时发布空气质量信息;第二阶段计划2013年10月底前完成161个地级及以上城市点位建设;第三阶段计划2014年11月底前完成包括338个地级及以上城市监测点位的建设和信息发布。

本文采用渐进双重差分的方法,将实施“新标准”当年及以前的个体作为对照组,实施“新标准”次年开始的个体作为实验组,选用城市人均GDP的对数作为被解释变量衡量地区经济发展水平。参考Beck的模型[28],建立实证模型(1)如下:

Yi,t=α+βDi,t+δXi,t+Ai+Bt+εi,t,

i=1,…,275;t=2004,…,2018(1)

Yi,t代表各地级市经济发展水平,Ai、Bt分别代表地级市个体、时间固定效应,Xi,t代表一系列地级市层面随时间变化的控制变量。Di,t是主要解释变量,城市i在实施“新标准”次年开始,Di,t取值为1,否则为0。β是主要观察对象,反映了实行“新标准”对地方经济发展水平的影响。

(二)数据来源与描述性统计

本文以全国地级市及以上城市为样本选择对象,囿于数据可得性,最终整理得到275个地级及以上城市2004年至2018年的数据,共4020个观测值。本文数据主要来源于《中国城市统计年鉴》、国家知识产权专利数据库,分阶段实施“新标准”的城市名单来源于中华人民共和国生态环境部官网公示的监测实施方案细则。各变量描述性统计见表2。

四 实证结果分析

(一)基准回归

表3报告了对计量模型(1)的回归结果。在控制了时间固定效应和个体固定效应,以及其他相关变量后,政策的回归系数为0.0290,且在1%的水平上显著。这表明,“新标准”的实施显著提高了实验组的经济发展水平,相较于对照组,实验组平均经济发展水平上升了2.9%。

(二)稳健性分析

1. 平行趋势检验

利用双重差分法衡量政策的真实效应,应该满足实验组和对照组在政策实施前被解释变量的变化趋势应无明显差异,否则应该怀疑政策效应并非该项政策引起,而是由控制组与实验组本身的差异导致的,因此,本文利用模型(2)做了平行趋势检验:

ln gdpi,t=α+∑3j=-5βjdidi,t-j+γXi,t+λi+φt+εi,t, i=1,…,275; t=2004,…,2018 (2)

其中,didi,t-j是虚拟变量,若样本城市n处于政策实施前(后)的第j期,则didi,t-j取值为1,否则取0。为保证研究的统一性,模型其他部分与模型(1)保持一致,若β-5到β-1均不显著异于0,则说明平行趋势检验通过。检验结果如图2所示,纵轴表示βj的取值和其95%的置信区间。

图2显示,在政策实施之前,实验组和对照组之间经济发展水平的变化趋势沒有显著的差异,表现为政策实施前βj均不显著异于0。这说明平行趋势假说成立,即在政策实施之前实验组和对照组具备可比性。

2. 安慰剂检验

在政策评估中,可能存在某些我们未能控制的其他影响效应,导致序列相关问题,干扰双重差分估计结果的一致性。为消除可能存在的序列相关,本文对实验组对照组进行了重复1000次的随机分组,并利用非参数核密度分布函数估计给出了经验分布函数。结果表明,估计的经验分布函数均值为0,且与正态分布非常接近。本文的估计结果落在经验分布函数5%的拒绝域内。这表明在政策实施当年发生的其他因素没有对本文的估计带来干扰,表明估计结果是稳健的。

3. 变量替代法

文章采用被解释变量替代法来验证结果的稳健性。采用地方公共财政收入Pfi(十亿)和社会消费品零售总额Trs(十亿)替代原模型中的被解释变量分别进行回归,得出结果如表4所示。显然,“新标准”的实施显著促进了地区财政收入和社会消费总额,回归结果进一步验证了研究的稳健性。

(三)基于经济发展水平的异质性分析

文章假设H2提出,环境规制强化对地区经济增长的影响并非同质的,而是会随着地区经济水平的增长而呈现递增效应。而传统回归只能刻画出“均值化”影响,为了进一步探究这种异质性,文章利用无条件分位数回归法,得到不同经济水平分位点上环境规制经济红利的分布情况。文章以10分位为间隔,考察了共9个分位点上环境政策的经济效应差异,如图4所示,结果均在5%的水平上显著,随着经济水平的增长,环境规制强化对经济增长的影响系数由负转正并逐渐增加。结果表明,在经济发展水平相对落后的地区,环境政策对地区经济产生了抑制作用,随着地区经济水平提高,环境规制对经济发展水平的促进作用呈现出明显的递增趋势。实证结果与假设H2一致。

经济相对落后的地区以资源密集型产业为主,企业本身对环境资源的依赖性强,受到环境规制强化的冲击较大,更倾向于通过购买治污设备等行为满足合规需求,同时由于地区服务业发展相对滞后,地区获得创新补偿的比较优势较小。而经济发展水平相对较好的地区,以知识密集型、资金密集型产业为主,不仅更有空间将资源投入到地区生产绿色转型中,同时地区技术集中的生产方式、频繁的经济活动也提高了环境规制下创新技术的正外部性。

(四)“新标准”影响地区经济水平的作用机制研究

本部分将在基准回归的基础上,通过观察环境政策对中介因子的回归结果,探讨环境政策对政府、企业、公众三部门的影响效应,系统地分析环境规制强化对地区经济增长的作用机制。

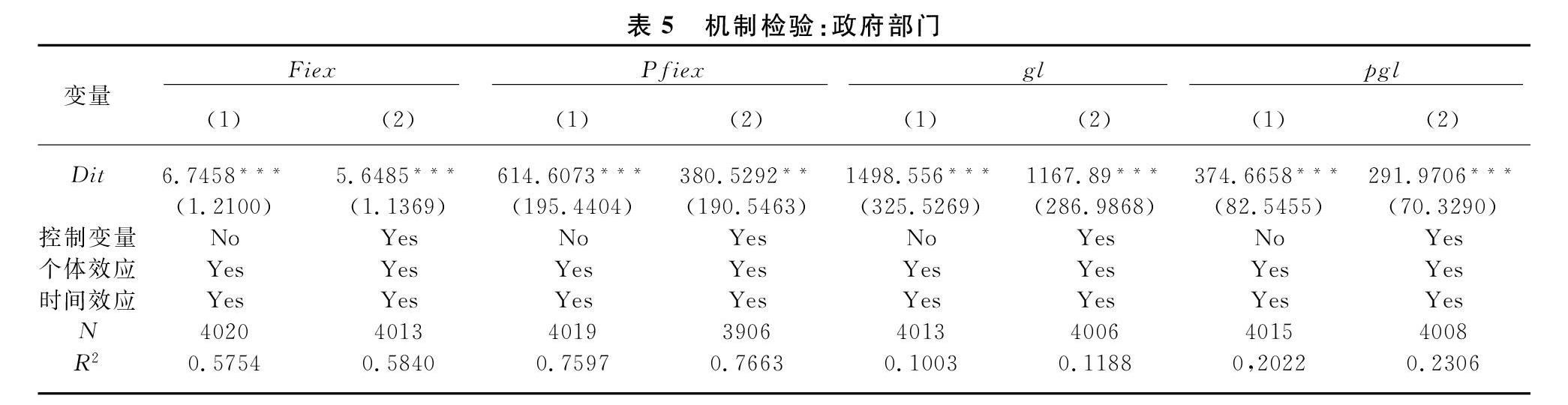

1.政府部门

政府部门的中介效应,主要表现为环境规制强化提高了地区公共服务支出水平,从而实现政府购买对经济的直接促进作用,以及环境优化对经济的正反馈效应。基于此,文章使用政府公共服务支出及人均政府公共服务支出衡量地区公共服务支出水平。结果显示,“新标准”的实施分别在1%、5%的水平上提高了地方公共服务支出、人均地方公共服务支出。

为了验证环境规制加强对公共服务支出中环境投入方面的作用效果,文章进一步使用绿地面积以及公园绿地面积衡量地方政府生态环境服务支出水平,回归结果均在1%水平上显著为正,可以证明“新标准”的实施显著提高了地区环境保护服务支出水平。

从以上结论来看,“新标准”的实施显著提高了地区公共服务支出水平。而已有大量研究表明,政府公共服务支出具有显著的经济正外部性[29-30]。

2.企业部门

对于企业部门,环境规制强化主要通过提高企业创新水平促进经济增长。在建设以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系过程中,企业逐渐成为地区创新活动以及科技应用的主体。随着能源价格攀升,环境问题愈加严重,绿色技术创新是促进企业生产模式转型、实现长期可持续发展的关键点。此外,在财政分权背景下,政府的科学技术支出更倾向于投入应用型科技研究中,研究成果能够直接应用于企业生产。基于此,文章采用城市绿色专利申请数(Greenpa)、绿色专利授权数(Greenpl)、政府人均科学技术支出(Ptech),衡量企业的创新水平。结果显示,在控制了其他变量的影响后,“新标准”的实施在1%的显著水平上促进了地区绿色专利申请数和授权数,在1%的显著水平上促进了政府的科学技术支出。

环境规制加强的作用下,只有创新补偿超过遵循成本,企业才能真正实现生产效率的提高,从而促进地区经济发展。为了进一步探究企业的中介效应,文章使用单位GDP行业耗电量(Kxecp,万千瓦时/百万元)衡量地区企业的生产效率。得出结论如表7所示,在当期直到滞后两期,环境规制对企业生产效率的影响并不显著,从滞后三期开始到滞后四期,环境规制强化在1%水平上显著减少了单位GDP能耗量,系数绝对值也逐渐变大。该结论表明,环境规制对企业生产效率的促进效应存在滞后,并且这一效应随着时间推移逐渐变大。

已经有大量研究表明,创新投入对企业盈利能力的促进效应具有滞后性[31]。技术的研发、消化吸收及改进需要一定的周期,相比于环境规制带来的即时遵循成本,创新补偿效应存在一定时滞。这就导致了环境规制加强下,企业对经济的促进效应也存在滞后性。

3.公众部门

随着全球化红利减退,拉动内需,尤其是提高居民消费就成了建设国内国外双循环发展格局的关键。环境规制加强的储蓄收缩效应是指环境规制加强的社会治理背景下,居民对未来环境预期变好,降低自己对未来医疗等支出的预期值,从而减少预防性储蓄,增加消费,进而拉动经济增长。此外,地区人力资源积累是地区经济长期增长的重要基础,城市的竞争很大程度上是人才的竞争。环境规制强化的环境移民效应是指公众为了追求高质量生活环境,选择迁入环境较好的地区,为地区经济增长带来更大潜力。

对于储蓄收缩效应,文章使用居民年末储蓄总额(万元),并取对数处理衡量居民储蓄水平(Inrsav),结果表明环境政策使得居民储蓄总额下降了1.74%,这一结果在10%的水平上显著。对于环境移民效应,文章分别取地区年末总人口(Pop)和从业人员平均数(Dwcy)衡量地区人口数,得出结论:环境政策的实施在1%的显著水平上增加了地区总人口和从业人员平均数。我们可以认为,环境政策的实施导致公众对地方的环境治理效果预期提高,从而加强了公众的迁入意愿。

五 结论与政策建议

生态文明建设是“五位一体”战略布局中不可或缺的重要一环。因此,如何实施环境政策来实现环境-经济的双赢局面,成为政策制定的重要依据。本文利用“空气质量新标准”分阶段实施作为外生冲击构建准自然实验,收集2004-2018年275个地级市的数据,采用渐进双重差分模型探究环境规制强化的经济效应。得到如下结论:

(1)环境规制强化有力地促进了地方经济发展,实现了环境-经济的双重红利。这表明中国大多数城市已经整体越过EKC曲线的拐点,环境恶化逐渐成为环境污染与经济发展这对矛盾的主要方面。(2)环境规制的“双重红利”在经济发达的城市更加显著。这表明发达城市在治理环境污染方面更加积极主动,且大城市独特的比较优势,使其在城市发展转型期经历的阵痛也较弱。(3)环境规制通过增加政府支出、提高企业生产效率、促进公众消费和人才流入等方式实现环境-经济双重红利。然而,由于污染天堂效应以及企业生产效率提升的滞后性,在承担相应的环境责任上,实现企业与政府协同治理还任重道远。

根据本文的结论,本文认为地方政府需主动承担治理环境的主体责任,用最严格的环境规制和更健全的环保考核体系保护生态环境,实现环境-经济的双重红利和更高质量的发展。政策的生命力在于执行,纪检监察部门应该加强对环境规制的履行情况的监督,防止“政企合谋”与“一刀切”等错误执行环境规制行为的发生。同时,增加对环境治理工作的宣传教育引导,在全社会共同构建“党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与”的环境治理体系,尤其应该加强对企业履行环境责任的监督,构建产学研相结合的科技治理环境的正反馈链条,积极促进科技-环境-经济的正向循环。最后,应该加大对欠发达地区的扶持力度,防止区域经济发展失调局面的发生。

[参 考 文 献]

[1] 张红凤,周峰,楊慧,等.环境保护与经济发展双赢的规制绩效实证分析[J].经济研究,2009(3):14-26+67.

[2] 刘元春.国有企业的“效率悖论”及其深层次的解释[J].中国工业经济,2001(7):31-39.

[3] 王佳,杨俊.地区腐败、经济发展与环境质量:理论和证据[J].云南财经大学学报,2015(4):70-80.

[4] 张华.地区间环境规制的策略互动研究——对环境规制非完全执行普遍性的解释[J].中国工业经济,2016(7):74-90.

[5] 任丙强.地方政府环境政策执行的激励机制研究:基于中央与地方关系的视角[J].中国行政管理,2018(6):129-135.

[6] 葛林.环境规制政策强度与经济高质量发展——基于省际面板数据的实证研究[J].生态经济,2020(9):169-174.

[7] 沈能.环境效率、行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验[J].中国工业经济,2012(3):56-68.

[8] 纪建悦,张懿,任文菡.环境规制强度与经济增长——基于生产性资本和健康人力资本视角[J].中国管理科学,2019(8):57-65.

[9] 张成,陆旸,郭路,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011(2):113-124.

[10]王杰,刘斌.环境规制与企业全要素生产率——基于中国工业企业数据的经验分析[J].中国工业经济,2014(3):44-56.

[11]李青原,肖泽华.异质性环境规制工具与企业绿色创新激励——来自上市企业绿色专利的证据[J].经济研究,2020(9):192-208.

[12]黄溶冰,赵谦,王丽艳.自然资源资产离任审计与空气污染防治:“和谐锦标赛”还是“环保资格赛”[J].中国工业经济,2019(10):23-41.

[13]Li W, Lu X. Institutional Interest, Ownership Type, and Environmental Capital Expenditures: Evidence from the Most Polluting Chinese Listed Firms[J]. Journal of Business Ethics, 2016(3): 459-476.

[14]胡宗义,朱丽,唐李伟.中国政府公共支出的碳减排效应研究——基于面板联立方程模型的经验分析[J].中国人口·资源与环境,2014(10):32-40.

[15]陈思霞,卢洪友.公共支出结构与环境质量:中国的经验分析[J].经济评论,2014(1):70-80.

[16]唐啸,周绍杰,赵鑫蕊,等.回应性外溢与央地关系:基于中国民众环境满意度的实证研究[J].管理世界,2020(6):120-134.

[17]张宏翔,王铭槿.公众环保诉求的溢出效应——基于省际环境规制互动的视角[J].统计研究,2020(10):29-38

[18]Shen J, Wei Y D, Yang Z. The Impact of Environmental Regulations onthe Location of Pollution intensive Industries in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2017(148):785-794.

[19]李明,张亦然.空气污染的移民效应——基于来华留学生高校-城市选择的研究[J].经济研究,2019(6):168-182.

[20]Levinson A. Valuing Public Goods Using Happiness Data: The Case of Air Quality[J]. Journal of Public Economics, 2012(9): 869-880.

[21]Martens D S, Cox B, Janssen B G, et al. Prenatal Air Pollution and Newborns' Predisposition to Accelerated Biological Aging[J]. JAMA pediatrics, 2017(12): 1160-1167.

[22]Bondy M, Roth S, Sager L. Crime Is in The Air: The Contemporaneous Relationship between Air Pollution and Crime[J]. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 2020(3): 555-585.

[23]宋弘,孙雅洁,陈登科.政府空气污染治理效应评估——来自中国“低碳城市”建设的经验研究[J].管理世界,2019(6):95-108+195.

[24]Christelis D, Georgarakos D, Jappelli T, et al. Consumption Uncertainty and Precautionary Saving[J]. Review of Economics and Statistics, 2020(1): 148-161.

[25]劉欢,席鹏辉.中国存在环境移民吗?——来自空气质量指数测算改革的自然实验[J].经济学动态,2019(12):38-54.

[26]陈梦根,张帅.中国地区经济发展不平衡及影响因素研究——基于夜间灯光数据[J].统计研究,2020(6):40-54.

[27]Li Z, Shao S, Shi X, et al. Structural Transformation of Manufacturing, Natural Resource Dependence, and Carbon Emissions Reduction: Evidence of a Threshold Effect from China[J]. Journal of Cleaner Production, 2019(206):920-927.

[28]Beck T, Levine R, Levkov A. Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States[J]. The Journal of Finance, 2010(5): 1637-1667.

[29]金戈,史晋川.多种类型公共支出与经济增长[J].经济研究,2010(7):43-56.

[30]冉光和,杨守鸿,冯佳文.民生财政支出对居民消费影响效应研究[J].现代财经(天津财经大学学报),2012(11):13-20.

[31]周艳,曾静.企业R&D投入与企业价值相关关系实证研究——基于沪深两市上市公司的数据挖掘[J].科学学与科学技术管理,2011(1):146-151.