被制造的“异质性”

——以西戎《赖大嫂》1960年代的接受过程为例

2021-10-08张欢

张 欢

茅盾、邵荃麟在1962年“大连农村题材短篇小说创作座谈会”上的讲话中被总结的、以西戎《赖大嫂》为代表作的“中间人物”论,在问世之初就遭到非议,至1964年升级为全国性大批判的对象,后来更成为著名的“黑八论”(1)包括“写真实”论、“现实主义广阔的道路”论、“现实主义的深化”论、反“题材决定”论、“中间人物”论、反“火药味”论、“时代精神汇合”论和“离经叛道”论,在《高举毛泽东思想伟大红旗 积极参加社会主义文化大革命》(《解放军报》1966年4月18日)、《林彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要》(《人民日报》1967年5月29日)被集中批判为“反党反社会主义的黑线”,后又被概括为“黑八论”或“文艺黑线专政”。之一,被激烈的批评话语描述为“与毛泽东思想相对立的反党反社会主义的黑线”(2)《高举毛泽东思想伟大红旗 积极参加社会主义文化大革命》,《解放军报》1966年4月18日。。时任中国作协党组书记的邵荃麟和山西省文联党组副书记的西戎,都因为“中间人物”论而遭到了被批判、放逐、凌辱甚至失去生命的噩运(3)“文革”后西戎先被关进牛棚,1970年全家被下放至运城农村进行改造,1972年秋因心脏病住院;邵荃麟于1964年后被排出作协领导圈,成为外国文学研究所的研究员,“文革”后被关进牛棚,挨批挨斗,1971年惨死于秦城监狱。。在数百篇批评文章中(4)据有学者统计,“仅1964年10月至1965年9月一年的时间,各地报刊刊载的与‘中间人物论’直接相关的批评文章就达512篇之多”,见段崇轩主编:《山西文坛“风景线”(1949-2013)》,太原:山西人民出版社,2014年,第101页。,很多都将《赖大嫂》树立为写“中间人物”的“标本”进行分析、批驳,可以说《赖大嫂》和“中间人物”论的命运是密不可分的,其不见容于当时主流话语规范的“异质性”也无可置疑,但作品是否有“逾矩”之处?它为什么会遭到如此激烈的批判?这不仅让以“歌德派”自诩的西戎“苦闷,困惑,百思不得其解”(5)西戎:《文学路上五十春》,《山西文学》1992年第5期。,在现有成果中也难以找到有说服力的答案。目前学界的兴趣主要集中在对“中间人物”论的讨论上,于史料钩沉(6)如黄秋耘的《“中间人物”事件始末》(《文史哲》1985年第4期)、黎之的《回忆与思考——大连会议·“中间人物”·刘志丹》(《新文学史料》1997年第2期)、洪子诚的《“大连会议”材料的注释》(《海南师范大学学报》2011年第4期)、小鹰的《究竟什么是“中间人物”?》(《中国现代文学研究丛刊》2013年第3期)、雷声宏的《回顾文艺战线批判所谓“写中间人物”论》(《读书》2018年第1期)。、事脉梳理(7)如崔志远的《关于“现实主义深化”和“写中间人物”》(《文艺争鸣》2009年第4期)、王科州的《“十七年”写“中间人物”论争刍议》(海南师范大学硕士学位论文,2012年)、王晓瑜的《关于“大连会议”及“中间人物”论问题的思考》(《文艺评论》2015年第11期)。、学理分析(8)如余岱宗的《“中间人物”论的美学背景及其人物背景》(《福建师范大学学报》2004年第1期)、肖向东、孙周年的《论当代文学的“中间人物”与“人学”话语策略》(《西南大学学报》2012年第3期)、黄轶劼的《中国当代文论中典型的内涵辨析》(云南师范大学硕士学位论文,2017年)。等方面用功不少,但涉及到《赖大嫂》时则往往轻轻带过。在为数不多的相关记述(9)除了上述成果外,还有艾斐的《西戎》、鸣夏的《西戎图传》、杜学文的《革命战士 人民作家——西戎的生平与创作》和林友光、屈毓秀的《西戎论》。中也可以看出,人们对该作品的印象,依旧维持在它于特殊年代受到了“粗暴的”“极左的”的批评,是写“中间人物”的“理论样板”的层面,对批判原因缺乏进一步的思考,也没有对其展开更加贴近历史语境的辨析,这与笔者阅读相关材料时的感受并不符合。有关《赖大嫂》的问题并不能随着对“中间人物”论的研究而得到彻底解答,二者之间不融洽、不对接的龃龉之处值得琢磨,“中间人物”的创作理论与《赖大嫂》的创作实践之间是什么关系?《赖大嫂》被提倡和被批判的原因究竟是什么?其不见容于“人民文学”的“异质性”在何处?在围绕其纠葛和争议中,体现了1960年代文学怎样的生态和话语模式?这是需要继续探究的问题。

一、《赖大嫂》为什么不是写“中间人物”的“黑样板”?

从西戎自述中可以明显看出,当年《赖大嫂》受批判的命运是让他始料未及、困惑不解的:

我的小说《赖大嫂》被拔高为写“中间人物”的样板,在全国各大报刊公开点名批评。

这一记闷棍打在我头上,确实有点心惊胆寒晕头转向了。

我一向以歌德派自诩。自以为几十年来,紧跟毛主席《讲话》指引的方向,踏踏实实地深入生活,认认真真地写作,从未写过社会效益不好的作品,何以一下子竟成了写“中间人物”的黑样板?我苦闷,困惑,百思不得其解。(10)西戎:《文学路上五十春》,《山西文学》1992年第5期。

尽管这是时隔多年后的自述,但结合文章风格和西戎为人来看,这种“受冤”的心态应是符合作家真实感受的。短篇小说《赖大嫂》无非是讲一个自私自利的农民因怀疑公社养猪政策而受到教训、最后回心转意的故事,意在教育那些对合作化态度游移的农民坚定对党的信任,至于后来那些“反对英雄人物创造”“宣扬阶级调和”“宣扬兴资灭无的思想观点”之类的理由都是上纲上线之语。《赖大嫂》受批判的最主要原因依旧如西戎所说,是其与写“中间人物”论的紧密关系——这在今天也被当成了常识,但笔者在细究往事的过程中发现:西戎的委屈、困惑情有可原,因为《赖大嫂》与“写中间人物”论并没有直接、绝对的联系,非其“黑样板”。换言之,二者存在着对应关系上的错位,理由如下:

其一,从理论本身来看,尽管“中间人物”论的被概括、提出和围绕其的批判是一起著名的当代文学事件,但“中间人物”本身却并不是一个内涵清晰、界定明确的理论主张。因为邵荃麟从未明确过其定义,以至于各人对这个语焉不详的概念的解释也不尽相同。黄秋耘定义其为“不好不坏,亦好亦坏,中不溜儿的芸芸众生”(11)沐阳:《从邵顺宝、梁三老汉所想到的……》,《文艺报》1962年第9期。,这明确遭到了邵荃麟的“不赞成”(12)据小鹰的《究竟什么是“中间人物”?》中记载,1964年9月7日邵荃麟在作协整风自我检查稿中曾这样写道:“秋耘的看法我一直是不赞成的,我在‘大连会议’上讲的也不是这种精神”。见《中国现代文学研究丛刊》2013年第3期。;沈思、候墨将其理解为“社会主义建设期中那些带有自私自利思想而尚未获得很好改造的人物”(13)沈思:《我读〈赖大嫂〉》,《火花》1962年10月号。或“身为劳动群众却存在有缺点的落后人物”(14)侯墨:《漫谈〈赖大嫂〉》,《火花》1962年10月号。,被黎之和黎耶指出了前后的纰漏(15)主要指沈、侯对“中间人物”的理解难以与“反面人物”区分,见黎之:《创造我们时代的英雄形象——评〈从邵顺宝、梁三老汉所想到的……〉》,《文艺报》1962年第12期;黎耶:《努力塑造新英雄人物——读〈我读《赖大嫂》〉和〈漫谈《赖大嫂》〉随感》,《火花》1963年第2期。;批判者又将其称为“反人民”“农民和工人中动摇于社会主义、资本主义两条道路之间的人”,又不免上纲上线。正如有论者指出:“这些理解都对,都可以在邵荃麟的讲话中找到依据,但又都不对,很难说哪种更符合邵荃麟的原意……邵荃麟的发言理论色彩很为单薄,显然不是体系性规范性很强的学术性言说,称之为‘论’,明显言过其实。”(16)段崇轩主编:《山西文坛风景线(1949-2013)》,第88-89页。可见“中间人物”自始至终都处于一个定义模糊、前后矛盾的状态中,这让《赖大嫂》与之关系更显得牵强——既然“中间人物”在1960年代没有过明确、可信的定义(17)后来邵荃麟之子邵小鹰解释说“中间人物”是“处于矛盾中间的人物”,“写矛盾,写矛盾的转化,这才是邵荃麟的本意,而‘中间人物’不过是矛盾丰富的一个文学载体而已”(《现代文学研究丛刊》2013年第3期)。笔者以为这是一种合理解释,在这个理路上也可能建立起《赖大嫂》与“中间人物”的间接联系。不过由于缺乏邵荃麟的明确定义,所有的阐释终究只能是猜测的一种,且不管小鹰的这种解释是否具有真正的有效性,在1960年代无论是倡导者还是批评者都没有按此理路来理解和批判《赖大嫂》,即使到今天也没有引起学界的普遍注意。换言之,本文关心的重点并非是邵荃麟“中间状态的人物”的原始含义的问题,而是被1960年代的响应者和批判者所概括提出并自行阐释的“写中间人物”理论与《赖大嫂》是否对应的问题,故不把小鹰的这种解释放在本文的考虑范围内。,那么又如何能认定《赖大嫂》就是其“艺术标本”呢?

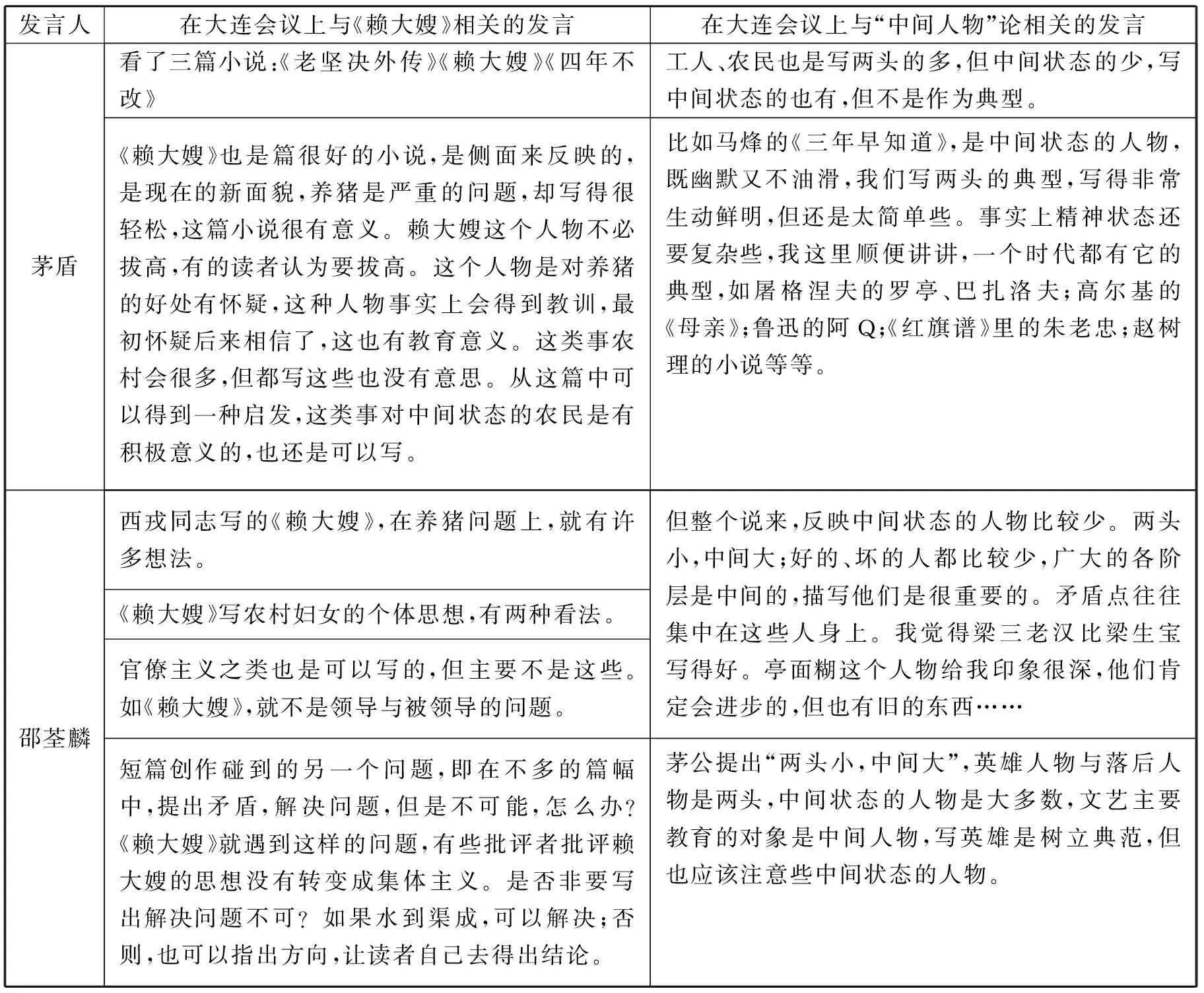

其二,回到提倡者与之相关的论述来看。尽管茅盾、邵荃麟称赞《赖大嫂》的原因和目的并不一致,但其在大连会议的讲话中都没有把《赖大嫂》和“中间状态”的人物关联过,更没有将其作为例子。详情见下表:

从表1可见,茅盾认为赖大嫂养猪的事“对中间状态的农民是有积极意义的”(18)茅盾:《在大连创作座谈会上的讲话》,《茅盾全集》第二十六卷,北京:人民文学出版社,1996年,第417页。,说明的是养猪题材对农民的教育作用(19)这点在茅盾写作于1962年的《读〈老坚决外传〉等三篇作品的笔记》中也可以证明:“我以为《赖大嫂》有积极教育作用;它反映了自私颇深的农民在最近三年来对党的政策心存怀疑之后又从事实教训中渐渐稳定起来了。”“《赖大嫂》之积极的教育作用,即用事实教育广大农民,‘挤兑’是一时现象,‘老牌信用’是天长地久的。”收入《茅盾全集》第二十六卷。,并没有在人物的角度上把赖大嫂归于“中间”之类,也没有放在“人物创作问题”一节谈论,他认为的“中间状态”人物典型是马烽的《三年早知道》(20)讲述了挑肥拣瘦、耍奸取巧的中农赵满囤被迫入社,慢慢在教育中变化的故事,刊于《火花》1958年第1期。中的赵满囤、罗亭、巴扎洛夫、阿Q、朱老忠,历史上的崇祯、林则徐等;邵荃麟在讲话中多次提到《赖大嫂》,但强调的是该作品在“反映人民内部矛盾”(21)邵荃麟:《在大连“农村题材短篇小说创作座谈会”上的讲话》,《邵荃麟文艺评论选集》上册,北京:人民文学出版社,1981年,第391-392页。上的典型意义,在与“中间人物”相关的论述中提及的例子是梁三老汉和亭面糊。因此纵观整个讲话,茅、邵二人都提到了“中间状态”的人物,但都没有将《赖大嫂》与“中间状态的人物”直接联系,否则他们一定会将其作为例子举出来,或者在与“中间状态的人物”相关的论述中有所提及。这点在其他材料中可以得到旁证,《文艺报》为了配合和宣传大连会议精神所发表的、由谢永旺执笔、黄秋耘审阅修改的“文艺笔谈”《从邵顺宝、梁三老汉所想起的……》(22)见黄秋耘:《“中间人物”事件始末》,《文史哲》1985年第4期。所列举的那些“中间状态的多种多样的人物”中也没有提到《赖大嫂》:

表1 茅盾、邵荃麟在大连会议上与《赖大嫂》和“中间状态”人物相关的发言

此外,像《创业史》《沙桂英》那样,在创造新英雄人物的同时,把生活中大量存在的处于中间状态的多种多样的人物,真实地描绘出来……梁三老汉、邵顺宝和严志和(《红旗谱》)、亭面糊(《山乡巨变》)、喜旺(《李双双小传》)、糊涂涂、常有理(《三里湾》),……(23)沐阳:《从邵顺宝、梁三老汉所想到的……》,《文艺报》1962年第9期。

时任中宣部文艺处干部、全程参加了大连会议的黎之也回忆说:“我当时的印象是,邵讲得比较全面、严谨、平稳。没有特别发挥‘中间人物’、‘现实主义深化论’等论点。”“同时也谈到西戎的《赖大嫂》,认为写的贴近生活真实,风格清新(后来就被批判为写‘中间人物’的典型)。”(24)黎之:《回忆与思考——大连会议·“中间人物”·刘志丹》,《新文学史料》1997年第2期。可见在当时,并没有人把《赖大嫂》与“中间人物”挂钩。

综上可知,“中间人物”不仅是个歧义丛生的理论概念,相比赵满囤、梁三老汉、亭面糊、邵顺宝这些被茅盾、邵荃麟、谢永旺等明确提及的“典型人物”,赖大嫂也从未被归于此列。无论是从理论本身的定义,还是倡导者所举的例子来看,这篇小说与“写中间人物”论都不存在对应关系,绝非该理论的代表作品,但西戎却“因小说《赖大嫂》戴了一顶‘反革命修正主义’的大帽子,写检查,挨批斗,蹲牛棚,住干校,下放插队劳动”,这种作品与概念之间的错位,让作家耗去“十年的时光,一篇作品未写,用来偿还写‘中间人物’的这笔冤债”(25)西戎:《文学路上五十春》,《山西文学》1992年第5期。,可谓是一个历史误会。

二、错位的发生:何时?如何?

如上节所述,《赖大嫂》与“写中间人物”论存在着一个错位的状态,那么前者是什么时候被认定为后者“标本”的呢?这种认定滥觞于《文艺报》1964年第8·9期的《关于“写中间人物”的材料》:“邵荃麟同志不止一次地以《赖大嫂》这个短篇小说(西戎著,载《人民文学》一九六二年七月号)作为‘写中间人物’的例子”(26)《文艺报》编辑部:《关于写“中间人物”的材料》,《文艺报》1964年第8·9期。;而“标本”的说法最终来自《文艺报》1964年第11·12期发表的两篇文章,在陆贵山的《“写中间人物”理论是“合二为一”论和时代精神“汇合”论在文学理论上的表现》中这样提道:“为了便于更具体地了解‘写中间人物’的理论实质,我们不妨分析一下‘写中间人物’的理论的一个艺术标本——短篇小说《赖大嫂》”(27)陆贵山:《“写中间人物”理论是“合二为一”论和时代精神“汇合”论在文学理论上的表现》,《文艺报》1964年第11·12期。;紫兮的文章《“写中间人物”的一个标本——短篇小说〈赖大嫂〉剖析》则从标题到内容都更引人瞩目和直截了当,将《赖大嫂》紧紧地钉在了“写中间人物”的“标本”位置上。

这种错位是如何发生的?或者说批评者是如何认定《赖大嫂》是“写中间人物”的“标本”的呢?理由在紫兮文章的开头有述:

短篇小说《赖大嫂》(西戎著,载《人民文学》一九六二年七月号),曾受到“写中间人物”的倡导者和鼓吹者们的一致赞扬。早在一九六二年八月,在中国作家协会在大连召开的农村题材短篇小说创作座谈会上,邵荃麟同志就不止一次地以这篇小说作为例子,来说明他的“写中间人物”的主张。此后,有几篇评论《赖大嫂》的文章,也都借此鼓吹要大量描写“中间人物”。(28)紫兮:《“写中间人物”的一个标本——短篇小说〈赖大嫂〉剖析》,《文艺报》1964年第11·12期。

此说法与笔者梳理材料后的感受非常一致:《赖大嫂》之所以会与“中间人物”论产生对应关系的错位,是在传播、接受过程中发生了三重误差:

一是茅盾、邵荃麟在大连会议上对这篇小说的多次提及和称赞(见表1),虽然二人欣赏《赖大嫂》是客观事实,他们提倡“反映中间状态的人物”的立场也显而易见,但其赞赏《赖大嫂》的原因却不是出于该作品写了“中间人物”,这点在上文已述。细读讲话稿和相关随笔,再结合1962年中国农村正处于“调整、巩固、充实、提高”(29)在1961年1月14日召开的中共八届九中全会上正式批准的、对国民经济实行调整的八字方针。阶段的历史会发现:茅盾看重的是《赖大嫂》对农民的“积极教育作用”。对当时百废待兴的中国农村来说,让那些刚刚经历过失望和困难的农民恢复对党的信任,使之积极响应一系列旨在发展生产的农村政策(如鼓励自发养猪)就显得尤为必要。如茅盾所言:“我以为《赖大嫂》有积极教育作用;它反映了自私颇深的农民在最近三年来对党的政策心存怀疑之后又从事实教训中渐渐稳定起来了。”(30)茅盾:《读〈老坚决外传〉等三篇作品的笔记》,《茅盾全集》第二十六卷,第422页。他固然注重典型人物的多样化、复杂化问题,但《赖大嫂》这种“为政治”的革命功利性才是让茅盾一眼抓住的特质。

邵荃麟对《赖大嫂》的推崇也带着强烈的现实意义——“由于农村发生了问题,也引起了创作上的新问题”,但相比茅盾对“教育意义”的强调,他更看重的是此时农村小说“如何反映人民内部矛盾”的问题。而《赖大嫂》借养猪问题提出的“个体经济的思想与集体主义思想,国家利益与个人利益之间的矛盾”,正是他认为“主要的”“大量存在的”“作家应该去写”的“人民内部矛盾”(31)以上引用,出自邵荃麟:《在大连“农村题材短篇小说创作座谈会”上的讲话》,《邵荃麟文艺评论选集》上册,第390-392页。,在隐晦、缠绕的话语背后,依然是邵荃麟对现实主义的坚持和对知识分子道义的担当。但无论如何,都不能因为《赖大嫂》受到了提倡“写中间状态的人物”的茅盾、邵荃麟的赞扬,就理所应当地被当成“写中间人物”的“标本”,这是两回事。

第二重误差是《火花》1962年10月号上的两篇文章——沈思的《我读〈赖大嫂〉》和侯墨的《漫谈〈赖大嫂〉》,他们在对《赖大嫂》进行阐释的过程中,有将其发挥、引申到“中间人物”上的意思:

作者在这篇小说里,把现实生活中中间人物的思想、性格的庸俗,这样形象地勾勒出来了……那些无利不起早,见利盼鸡啼的人们,不是都能从赖大嫂的形象上,照见自己的身影,使自己的自私自利的思想受到鞭挞么!……教育那些在现实生活中大量存在的中间人物,还是个复杂的、耐人深思的问题。(32)沈思:《我读〈赖大嫂〉》,《火花》1962年10月号。

但是,身为劳动群众却存在有缺点的落后人物,也是存在的。近些年,以这些人物为主人公的作品还不多见……描写这些身有缺点的落后人物……这也是文学作品的一个重要课题……这就是为什么我在读了西戎同志的《赖大嫂》(《人民文学》1962年7月号)后,会感到欣喜和满足的原因。(33)侯墨:《漫谈〈赖大嫂〉》,《火花》1962年10月号。

正是这两篇应大连会议而生(会议结束于1962年8月16日,侯墨文章写作完成于8月20日)的文章,迅速“量体裁衣”——给“中间人物”赋予了茅盾、邵荃麟未曾赋予的涵义,使之接洽于对《赖大嫂》的阐释,兼之在作品问世之初的评论很容易引领风潮和导向,人们对该小说的印象便自然滑向“中间人物标本”了。而沈、侯这种牵强附会的解释是存在明显漏洞的,若真如其所言,“中间人物”仅仅是“自私自利”“有缺点的”,难道梁三老汉、朱老忠、崇祯、林则徐也是“以追求钱和利为人生目的”的“落后人物”了?难道梁生宝这些英雄人物就不存在“缺点”了吗?由此可见以赖大嫂的特点为标准来界定“中间人物”也不具有典型性。

虽然这种阐释的纰漏显而易见,但更需要思考的是拥有刊发权的《火花》杂志为何会予以登载?笔者在山西省档案馆抄录到的、山西省文联党组在1963年3月给省委宣传部的一份“自我检查”材料回答了此问题,节选如下:

省委宣传部:

鉴于目前国际国内的复杂斗争形势,和“山西人民出版社”编辑出版工作中所发生的问题,以及“火花”去年10月号发表了沈思、候墨两同志写的“我谈‘赖大嫂’”、“漫谈赖大嫂”两文中的某些错误偏向,根据省委宣传部的指示,“火花”编辑部,就出版社发生的问题的经验教训,进行了学习……

从检查的情况来说,这两篇文章,在理论上有一个共同的错误倾向,这就是提倡作家去描写所谓“中间人物”……同时,这两篇文章的发表,也暴露了刊物编辑部工作中的一些问题,这就是:编辑部发表这两篇有错误观点的文章时,没有首先从政治角度和思想角度来考虑问题,而是从艺术的角度考虑问题,从艺术典型的多样性考虑问题,从扩大创作题材的角度考虑问题,而没有看到这涉及社会主义文学艺术典型创造的根本任务问题,没有看到这是个思想问题。(34)《关于加强与改进“火花”编辑部工作的几项措施的报告》,1963年3月13号,C196.1.120,山西省档案馆藏。

可见《火花》之所以会刊发沈、侯二文,与编辑部从“艺术的角度”“艺术典型的多样性”“扩大创作题材”角度出发的办刊理念密不可分。事实上作为“山药蛋派”或“火花派”的主阵地,《火花》一直兴盛于1960年代之交的共和国文坛,作为地方刊物的“标杆”(35)据王樟生回忆:“从20世纪50年代中期到‘文革’之前,《火花》影响之大,令人刮目相待。《解放军文艺》《长江文艺》《青海湖》等多个编辑部接踵而来,访问参观,交流办刊经验。”(《在文学的道路上》,《黄河》2012年第3期)1958年《文艺报》副主编陈笑雨率编辑组专程来山西与《火花》编辑部人员座谈办刊心得,并在1958年第11期的《文艺报》上编发“山西文艺特辑”。,单期发行量一度达到8万份(邻省的《河北文艺》《延河》发行量常年不超过2万册),这种成功与《火花》和山西作家比较坚持文学性、注重地域特性与生活色彩、一向和政治潮流保持一定距离的风格密不可分。因此茅盾、邵荃麟在大连会议上所提倡的反映“内部矛盾”与“人物性格的复杂性”、强调“现实深度”、反对概念化公式化的理念也自然得到了被特意邀请与会的赵树理、李束为、西戎等山西文坛代表的认同(36)见洪子诚:《“大连会议”材料的注释》,《海南师范大学学报》2011年第4期。。作为实际行动上的响应和配合,《火花》有意地刊发在大连会议上名声大噪的《赖大嫂》的评论文章是顺理成章的事情——这既源于《火花》编辑部对当时文艺状况的不满(37)如侯金镜对周扬所言:“现在一些作家碰到的一个主要问题,就是不敢写人民内部矛盾,尤其是在目前困难时期,像马烽、李准等都很少写短篇了,刊物感到组稿很困难。”“我最近看了一百多篇近年来的短篇小说,特别感觉人物的类型很少,有些千篇一律”,见洪子诚:《“大连会议”材料的注释》,《海南师范大学学报》2011年第4期。,也出于双方理念的契合,亦有为主编西戎和山西作家在全国进一步宣传的目的。而这种以配合呼应、旨在形成合力为第一要义的文学活动,必然是双方压制分歧以求得联合的结果,在这个过程中山西方面在对“中间人物”的理解、阐释上与邵荃麟原意发生局部的错位,也是难免的情况。而这种错位竟变相地把《赖大嫂》“制造”为写“中间人物”的“黑样板”,这是第二重误差所在。

最后是批评者的话语“编织”。无论是茅盾、邵荃麟,还是沈思、侯墨,虽然都对《赖大嫂》表示了肯定和赞扬,但使用的话语都十分谨慎,终究没有用肯定的语气和句式将其与“中间人物”直接对应,最多只是由《赖大嫂》引申到写“中间人物”的问题,称其为“耐人深思的问题”“一个重要课题”而已。但提倡者使用的这套措辞谨慎、注意兼顾的话语,却被后来者所转换、重译——从“写中间人物”的“一个例子”,再到“艺术标本”,直至“黑样板”,经历了一个层层解码又重新加码的话语编织过程,最终被演绎成一个语气肯定、不容置疑的定论。如陈丹晨所说:

1964年以《文艺报》编辑部名义写的批判荃麟的文章,引述的大量所谓邵荃麟的观点、言论、罪状都是假想的,强加的,凭空虚构的,不能成立的。我是在查阅核对了大连会议全部原始记录后,才得出这个结论的。(38)丹晨:《邵荃麟的悲情人生》,《新文学史料》2007年第1期。

在这样三重接受、传播上的误差后,《赖大嫂》终于理所当然地成为了“写中间人物”的代表作品,被定格在了文学史和人们的印象里。

三、为什么是《赖大嫂》?

上述的是《赖大嫂》与“中间人物”论之间的错位关系,以及小说在被阐释的过程中如何经历了三重偏差,最终被制造成后者“艺术标本”的过程。但典型和样板那么多,为什么是《赖大嫂》呢?具体而言,在大连会议上关于“中间人物”有“一个标兵(赵树理),三个样板(西戎《赖大嫂》、张庆田《“老坚决”外传》(39)张庆田著,刊于《河北文学》1962年第7期,歌颂了实事求是、敢于“顶风”的农业社长甄仁,批评了王大炮等领导干部的教条主义。、韩文洲《四年不改》(40)韩文洲著,刊于《火花》1956年第11期,讽刺了上级僵化、无用的打井政策和农村干部贪功粗暴、瞎指挥的工作作风。)”的说法,此外还有马烽的《三年早知道》,也是被茅盾提到的典型。为什么反映问题最尖锐、“暴露”倾向最明显的《三年不改》得免于批判(41)据说出于“保护青年作者”的原因,但当时的张贤亮、王蒙、流沙河、刘绍棠也都是青年。,反而是主题思想“无害”而“有益”、在新时期后被认为“将对农民利益实现的歌颂与对党的路线、方针歌颂融为一体”(42)段崇轩主编:《山西文坛风景线(1949-2013)》,第57页。的《赖大嫂》成为了批判者的靶子、承受了最集中的批判呢?

《赖大嫂》之所以成为被重点批判的对象,除了其被“制造”为“写中间人物论”的“标本”之外,还和小说与“只提出问题,不解决问题”论有关系。和“写中间人物”一样,邵荃麟被批评者提炼、概括和命名的所谓“只提出问题,不解决问题”的论点,也来自大连会议上的讲话:

短篇创作碰到的另一个问题,即在不多的篇幅中,提出矛盾,解决问题,但是不可能,怎么办?《赖大嫂》就遇到这样的问题,有些批评者批评赖大嫂的思想没有转变成集体主义。是否非要写出解决问题不可?如果水到渠成,可以解决;否则,也可以指出方向,让读者自己去得出结论。(43)邵荃麟:《在大连“农村题材短篇小说创作座谈会”上的讲话》,《邵荃麟文艺评论选集》(上册),第401页。

《赖大嫂》在这里明确被邵荃麟作为例子,来说明短篇小说不一定非要“写出解决问题”。这本是邵荃麟作为作家更注重从技术、文体层面考虑文艺问题的体现,却被《文艺报》概括为“只提出问题,不解决问题”论(44)见《文艺报》编辑部:《关于“写中间人物”的材料》,《《文艺报》1964年第8·9期。后遭到批判,尾随的批判者称之为“‘暴露文学’理论主张的翻版”(45)中文系63级甲班文学评论小组:《“暴露文学”理论主张的翻版——对邵荃麟同志的“只提出问题,不解决问题”剖析》,《厦门大学学报》1964年第4期。,或是“抛弃无产阶级文学的党性原则和革命灵魂”、“调和矛盾,为资本主义‘和平演变’效劳”、“使社会主义文学堕落”(46)唐达晖:《“只提出问题,不解决问题”的实质是什么?——驳邵荃麟同志“现实主义深化”论中的一个论点》,《武汉大学学报》1965年第2期。等。虽然这些半编半造的“罪名”难以真正在《赖大嫂》的文本中找到切实依据,但是在“文革”前夕的文坛,鲜有批评者会细究其真。只因为邵荃麟的相关看法是由《赖大嫂》引申出来,无论如何小说都难以避免成为“只提出问题,不解决问题”论的典型,和后者一起被批判的处境了。

另一方面是《赖大嫂》被牵涉进了政治和文坛斗争。因大连会议受批判的中心是邵荃麟,而他受到冲击除了与其文艺观点有直接关系外,更涉及政治斗争和作协内部的宗派纠纷。陈丹晨和黎之在回忆文章中说是林默涵作祟(47)见黎之:《回忆与思考——大连会议·“中间人物”·刘志丹》,《新文学史料》1997年第2期;丹晨:《邵荃麟的悲情人生》,《新文学史料》2007年第1期。,黄秋耘则归之于邵荃麟与“上海帮”的冲突。但无论如何,当时邵荃麟的命运都如黄秋耘所说:“就算没有‘中间人物论’,也会找出一个什么别的‘论’来问罪的。至于我那句‘十七字真言’也要拿出来示众一番,无非是‘城门失火,殃及池鱼’罢了。”(48)黄秋耘:《“中间人物”事件始末》,《文史哲》1985年第4期。相比《“老坚决”外传》《三年不改》这些作品,《赖大嫂》是在大连会议上被邵荃麟提得最多、唯一没有批评意见的小说,实际上已经与邵荃麟休戚与共了。因此当邵荃麟这个“城门”在政治角力和作协纷争中注定要“失火”的时候,《赖大嫂》这条“池鱼”也不避免地被殃及到了,在这个意义上说,小说被树为靶子批判是必然的,批评者“项庄舞剑”,其意实在背后的邵荃麟乃至“茅公”。

小结:被制造的“异质性”

由上可知,无论是“写中间人物”还是“只提出问题,不解决问题”的“罪名”,都与《赖大嫂》无关,但是这两者却共同成为了打在作品身上的烙印,使其被当成不见容于“人民文学”的“异质”因素而遭到批判。明乎此,再回到文章开头的西戎之问,方能理解作家“这一记闷棍打在我头上,确实有点心惊胆寒晕头转向”的心理境况和“苦闷,困惑,百思不得其解”的焦虑心情。《赖大嫂》从诞生之初就在传播和接受的过程中不断发生“异化”,被不同立场的多方阐释,而这些阐释中无不掺杂着形形色色的目的和动机,这导致了“异质性”的“被制造”。换言之,一个本身没有什么问题的小说,却在提倡者和批判者的策略性“误读”中,被制作成了一个著名的“问题作品”。

从《赖大嫂》的接受、阐释中可以看出1960年代文坛多股势力的纠缠、博弈过程。以茅盾、邵荃麟为代表的文艺官员,依旧力图在“路线斗争”的政治夹缝中,小心翼翼地坚持现实主义和左翼文学的某些特质;以《火花》杂志为代表的地方文学势力,则与前者的理念基本吻合,更注重从“艺术”而非“政治”“思想”角度考虑文学问题,在配合和呼应过程中也出现了一定的偏差;周扬、林默涵、刘白羽等文艺官员,在相对宽松的条件下也会注重和关忧“艺术标准”的问题,但这种立场非常容易被“政治标准”和私人恩怨所左右,带有极大的不确定性和阶段性,如陈丹晨所说:“通过批判这次会议,把邵荃麟拉下马,……从中完全可以看出作协的宗派斗争权力斗争”(49)陈为人:《唐达成文坛风雨五十年》,(美国)尤利斯:溪流出版社,2005年,第83页。;至于在最高权力支持下崛起的江青-上海激进政治/文学势力,则急需在否定、打倒现任文艺领导层的过程中确认自身地位……事实上在1960年代中期,邵荃麟及其理念赞同者已无法与其他势力抗衡,随着文学势力的兴替,作为大连会议核心作品乃至“前朝旧臣”的《赖大嫂》是无法抽身事外的,其被确立为“异质”而批判、打倒的命运,正是博弈结果的体现。

而《赖大嫂》的遭际,也意味着文艺界更加政治化、粗暴化批评话语模式的开启。在批评对象已经实质上为更高权力层所否定、抛弃的情况下,批判立场是提前预设好的,被批评对象“缺席”(50)如程光炜所言:“从当时的各种报刊看,被批判者周扬等人的文章没有一篇见诸报端,成为一段‘空白’”,“我们在查找两个‘时代’的诸多文献资料时,却不能不为‘被批判对象’的‘缺席’而遗憾”。见程光炜:《当代文学关键词·文艺黑线专政》,《南方文坛》2000年第4期。和“失败”的命运也是注定的,批判的生成过程正如黎之所述:

在六三年四月中宣部召开的文艺工作会议上,上海组反复提出对“中间人物”的批评。六三年底和六四年七月毛泽东关于文艺的两个批示后,江青下令让写出批判“中间人物”论的有分量的文章……为此,周扬、林默涵和作协负责人反复研究,只好由《文艺报》编辑部根据一些人的回忆和大连会议记录,断章取义,拼凑了一个《关于“写中间人物”的材料》,组织了个写作班子写了一篇《“写中间人物”是资产阶级文学主张》,点名批评邵荃麟。发表在一九六四年八、九合刊的《文艺报》上。(51)黎之:《回忆与思考——大连会议·“中间人物”·刘志丹》,《新文学史料》1997年第2期。

如果说在1950年代文艺界对俞平伯、胡风、冯雪峰、丁玲、陈企霞的批判还比较顾及对学理和基本事实的尊重,那么1960年代的批评,则开始依靠“断章取义”“拼凑”的方式来达到目的。典型的例子是为大批判提供材料、引导风向的《关于“写中间人物”的材料》中给《赖大嫂》“定罪”的那一段话:

在会议上,邵荃麟同志不止一次地以《赖大嫂》这个短篇小说(西戎著,载《人民文学》一九六二年七月号)作为“写中间人物”的例子,说明作家在描写赖大嫂这类身上充满着“个体农民的精神负担”的人物时,可以只提出问题,不解决问题。(52)《文艺报》编辑部:《“写中间人物”是资产阶级的文学主张》,《文艺报》1964年第8·9期。

以《赖大嫂》为“中间人物”例子、“个体农民的精神负担”(有时也被“精神奴役的创伤”所替代,尽管邵荃麟与胡风有过争论)、“只提出问题,不解决问题”这三处关键信息全部为虚构或者变异,《赖大嫂》为这种不容辩驳的演绎式批评所“客体化”,最后被直接定性为“写中间人物”和“只提出问题,不解决问题”的“黑样板”正是其说明。“文革”中文学的存在方式诚如洪子诚所言,“作品的接受行为,也更明确地被赋予政治的意义”,文本的生产、传播、批评,已经成为一种“政治行为”。(53)洪子诚:《中国当代文学史》,北京:北京大学出版社,2007年,第162页。实际上这种凶猛激进、绝对政治化的文本传播、接受模式,在“制造”《赖大嫂》的批评中已经“偶尔露峥嵘”了。