水生蔬菜答农民问(48):莼菜是一种什么植物?其主要分布地区和栽培地区在哪儿?

2021-10-08刘义满魏玉翔

刘义满 魏玉翔

莼菜(Brasenia schreberiJ.F.Gmel.,异名Brasenia peltataPursh 等)亦名蓴菜、水案板等,英文名water shield、purple wen-dock、Junsai 等。莼菜是一种采集和栽培利用历史悠久、品质特色鲜明、文化内涵丰富的水生蔬菜,产品器官为植株地上茎茎端的顶芽,包括未充分展开的叶片及花蕾,产品器官外覆盖一层透明胶质,即莼菜胶体。莼菜胶体主要成分为蛋白质,占胶体干质量的27.4%~36.5%,其次为酸性多糖,占2.54%~8.65%。据测定,莼菜酸性多糖中含有D-半乳糖32%~40%、D-甘露糖10%~14%、L-岩藻糖13%~16%、L-鼠李糖6%~9%、D-木糖2%~7%、L-阿拉伯糖2%~3%、D-葡萄糖醛酸19%~29%及微量D-葡萄糖,各成分含量差异与莼菜产地环境有关[1]。另外,莼菜还含有钙、铁、磷等元素及人体必需的8 种氨基酸,每100 g(鲜质量)含维生素33.27~34.82 mg[2]。南北朝陶弘景、唐朝孟洗和陈藏器、明朝李时珍等,都记述过莼菜的药用价值。据李时珍《本草纲目·草部·卷之十九》记载,莼菜“气味甘、寒、无毒……主治消渴热痹。和鲫鱼作羹食,下气止呕。多食,压丹石。补大小肠虚气,不宜过多。治热疸,厚肠胃,安下焦,逐水,解百药毒并蛊气”[3]。现代科学证明,莼菜还有治疗高血压和防癌作用,可以说,莼菜是一种典型的名、特、稀、优蔬菜。而且,莼菜叶形优美,可用作水面绿化材料,是一种优良水生花卉植物[4]。研究发现,莼菜能分泌多种化学物质,杀灭众多细菌、藻类及其他水生植物或抑制其生长[5],进而消灭与其竞争的植被。不过,因莼菜栽培范围和栽培面积有限,许多人对其不甚熟悉。世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,简称IUCN)将莼菜濒危等级定为CR 级(Critically Endangered),认为其野生种群面临即将绝灭的概率非常高。我国则将莼菜规定为国家保护Ⅰ级植物[6]。

1 莼菜的植物学特征

①茎 根据观测,莼菜为多年生宿根性草本植物,茎分为长条形根状茎、短缩状根状茎和水中茎。长条形根状茎黄白色,有时有锈斑,横截面矩圆形,长径0.45~0.70 cm、短径0.35~0.55 cm,茎节凸出;入泥深5~10 cm,长可达数米,顶芽外披胶质。长条形根状茎伸长生长时,各叶腋分别抽生一级水中茎,一级水中茎基部抽生二级水中茎,二级水中茎基部抽生三级水中茎,依次逐级抽生,各级水中茎基部紧密相邻。水中茎簇生处的根状茎,茎轴呈短缩状,形似珊瑚,即短缩茎。水中茎绿色,密生茸毛,直径0.25~0.48 cm,茎节凸出,长度与水深有关,可达1 m 以上。水中茎节部亦抽生分枝。

②根 为须根,簇生,根状茎节部近叶柄基部两侧各抽生1 束。水中茎基部两侧亦各生1 束须根,但水中茎脱离根状茎后,须根仍残留于珊瑚状茎轴上。须根初生白色,老时紫黑色,长15~20 cm。

③叶片 椭圆形,盾状着生,幼叶卷曲,成熟叶片长6.0~9.5 cm、宽4.3~6.2 cm,叶形指数1.37~1.62。叶面浅绿色或深绿色,叶背浅绿色、或外缘浅红、或全部紫红色,全缘。叶柄直径0.15~0.30 cm,叶柄长度与水深有关,颜色红绿丝状相间。1 节1叶,水中茎叶片互生。叶片浮水,离水则死。

④花 为两性花,花径1.7~2.3 cm。萼片、花瓣均离生,前者较宽短,浅绿或粉红,后者较窄长,粉红或红色,各3~4 枚,一般3 枚。雄蕊多数,离生。花药红色,雌蕊5~14 个,离生。单花结籽4~8 粒。种子红褐色,椭圆形,种径约0.3 cm[2](图1)。

2 莼菜的植物学分类地位

在蔬菜学领域,按照农业生物学分类莼菜属于水生蔬菜,按照食用器官分类则可归于叶菜类。植物分类学中,涉及莼菜(Brasenia schreberiJ.F.Gmel.)分类地位的研究较多,如恩格勒系统(1964)、哈钦松系统、塔赫他间系统、克朗奎斯特系统、吴征镒分类系统、APG(被子植物系统发育研究组,Angiosperm Phylogeny Group)分类系统、被子植物分类系统等,所确认的莼菜系统位置都有较大差异。这些差异主要体现在纲(Class)、亚纲(Subclass)、目(Order)、亚 目(Suborder)、科(Family)及亚科(Subfamily)等分类单元的不同[7~9]。具体如下。

图1 莼菜植物学特性

恩格勒系统(1964)中莼菜属于双子叶植物纲(Dicotyledoneae)原始花被亚纲(Archichlamydeae)毛茛目(Ranunculales)睡莲亚目(Nymphaeineae)睡莲科(Nymphaeaceae)莼亚科(Subfam.Cabomboideae)。

哈钦松系统中莼菜属于双子叶植物纲(Dicotyledoneae)毛茛目(Ranunculales)莼菜科(Cabombaceae)。

克朗奎斯特系统中莼菜属于木兰纲(Class Magnoliopsida)(双子叶植物纲Dicotyledoneae)木兰亚纲(Magnoliidae)睡莲目(Nymphaeales)莼菜科(Cabombaceae)。

APG Ⅳ分类系统(2016)中莼菜属于ANA 基部群(ANA Grade,早期被子植物)睡莲目(Nymphaeales)莼菜科(Cabombaceae)(与APG Ⅲ相同)。

就“科”及其以下分类单元分类而言,我国植物分类专业文献《中国植物志(第二十七卷)》根据恩格勒系统,将莼菜置于睡莲科(Nymphaeaceae)莼亚科(Subfam.Cabomboideae)莼菜属(BraseniaSchreb.)[10,11];之后的英文版中国植物志 《Flora of China》 则与APG 系统一致,将莼菜置于莼菜科(Cabombaceae)莼菜属(BraseniaSchreb.)[12]。至今,在非植物分类学文献中,仍然有的将莼菜归于睡莲科,有的将莼菜归于莼菜科,未能统一表述。根据植物分类研究进展,宜统一采用APG Ⅳ系统的分类表述,即莼菜属于莼菜科(Cabombaceae)莼菜属(BraseniaSchreb.)。

另外,多数文献将Cabombaceae 译为“莼菜科”,相应的Cabomboideae 译为“莼菜亚科”,但有文献分别译为“水盾草科”“水盾草亚科”,因其命名模式为水盾草属(Cabomba)[7,13],后者是有道理的,更合理。

3 莼菜的自然分布

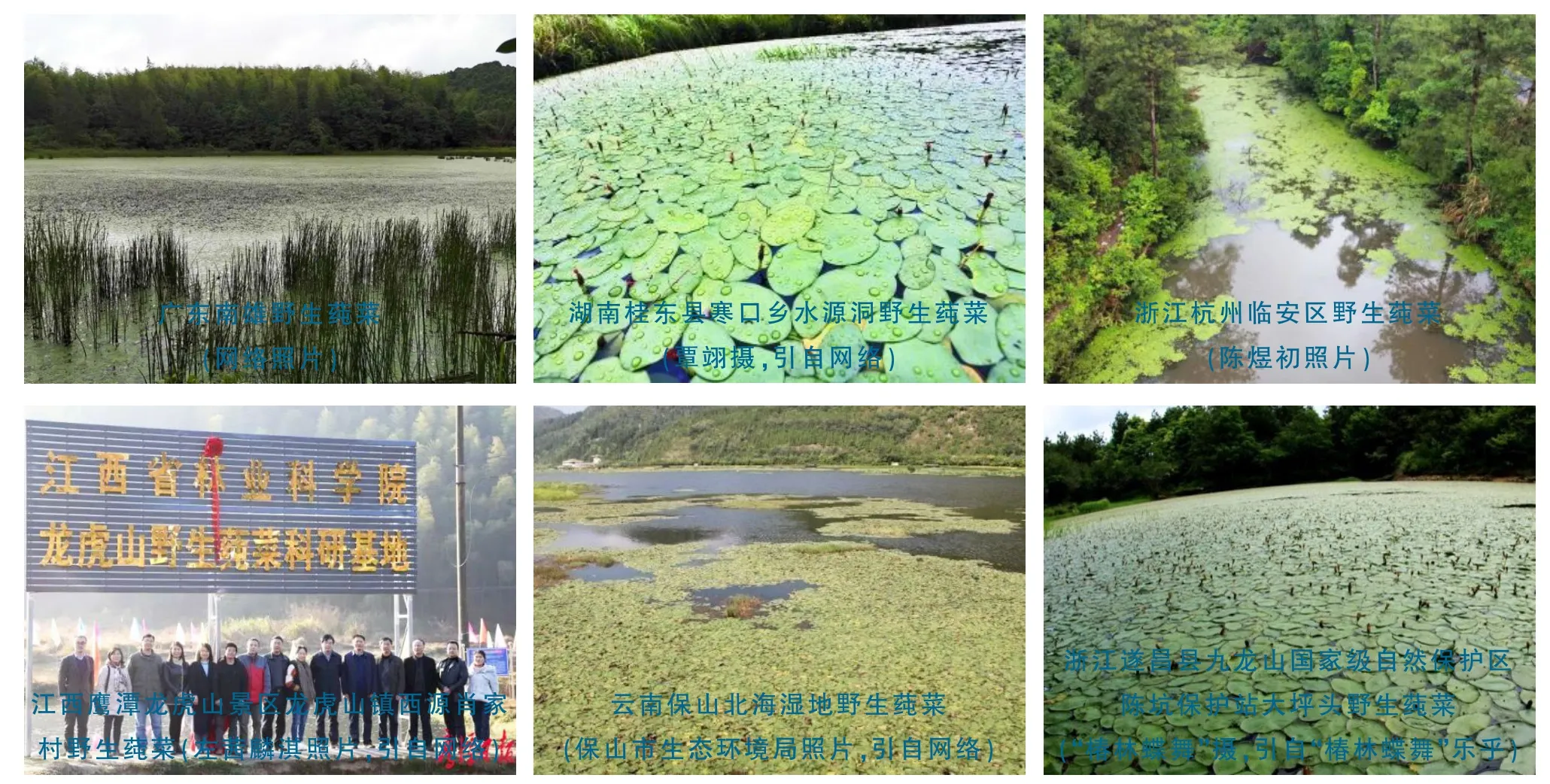

图2 我国部分野生莼菜分布

自然环境中,莼菜生长于池塘、河湖、沼泽及缓流之中,大多在海拔2 000 m 以内地区。欧洲的波兰、德国、奥地利及俄罗斯都曾发现过莼菜化石。世界范围内,莼菜现代分布于中国、俄罗斯(远东地区)、日本、韩国、印度、加拿大、美国(美洲原住民曾经采食莼菜根茎)、墨西哥、古巴、中美洲、西印度洋群岛(古巴、牙买加、伊斯帕尼奥拉岛)、南美洲、大洋洲东北、非洲等国家或地区[13,14]。一般文献介绍,莼菜在我国主要分布于江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、重庆及云南等地。其中,江苏太湖流域为主要分布和栽培区,浙江杭州西湖区为主要分布区和栽培区,杭州临安区及磐安、景宁、永康、遂昌等地有野生分布;湖北利川为主要分布地区和主要栽培区;四川雷波为主要分布地区和主要栽培区;重庆石柱为主要栽培地区;江西鄱阳湖、鹰潭、兴国等地有野生分布;湖南桂东、宜章等地有野生分布;云南腾冲、高黎贡山等地有野生分布。我国其他地区亦有莼菜野生分布,如在黑龙江伊春市汤旺河流域发现的莼菜分布,是旧大陆莼菜分布最北处之一[13]。福建宁德市周宁县仙山(海拔1 300 m)[15]、南平县路下乡仙山(海拔1 200 m)[16]及柘荣县东源乡(海拔1 000 m)[17],广东乳源和南雄[18]等地均发现莼菜野生分布(图2)。有文献提及,安徽、山东亦有莼菜分布[19,20]。中国台湾宜兰双连埤及仑埤池、中岭池等亦曾经有莼菜分布纪录,现在仑埤池及中岭池可见莼菜(客家人称为“水冻”)。日本占领台湾期间,曾在宜兰采集莼菜空运回日本[21,22]。综合而言,莼菜是一种地史分布和现代自然分布地区均非常广泛的植物,我国莼菜已知分布地区主要集中在长江沿线及其以南地区,我国可能只是莼菜的起源地之一。

笔者1990年发表的一篇论文中谈及《诗经·泮水》相关地区山东曲阜一带出产莼菜的可能性时,认为我国莼菜分布的北限“不可能过淮河,更不可能达黄河流域,亦即曲阜一带不可能有莼菜出产”[23],这个说法是错误的,应予撤销。从莼菜对环境的适应能力、历史气候变迁、自然分布现状等因素综合分析,我国莼菜分布地区可以向北跨越淮河和黄河(包括山东曲阜一带),甚至到达更加偏北的东北地区,如黑龙江伊春市汤旺河流域。

4 莼菜的主要栽培地区

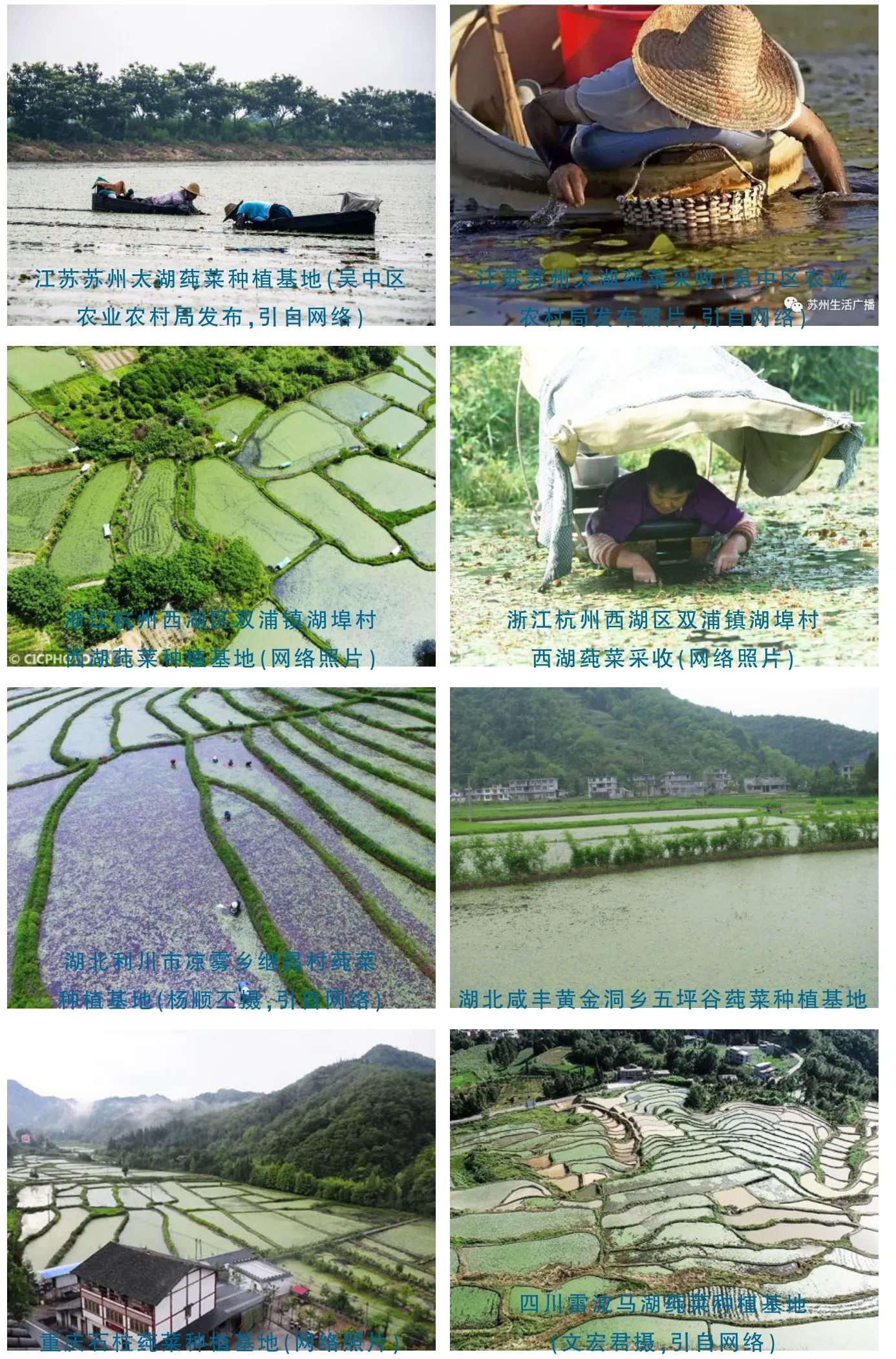

图3 我国主要莼菜种植基地

应该说,单一从技术上讲,有莼菜自然分布的地区都可能开展莼菜栽培。但实际上,区域生态环境、消费习惯、传统文化、种植习惯、市场开拓能力以及地方政府产业扶持配套政策等诸多因素,对莼菜产业发展有着重要影响。莼菜传统产区集中在我国东部的江浙一带,主要为江苏太湖及浙江西湖流域以及萧山等地,20 世纪30年代浙江就有企业家在杭州建厂加工莼菜罐头外销日本[24]。上海亦曾引进种植莼菜。湖北利川于20 世纪80年代后期开始发展莼菜产业,之后湖北恩施市、咸丰县及宣恩县亦有一定规模发展种植[25]。另外有2 个集中产区,分别为重庆石柱县和四川雷波县。至今,获准“地理标志产品”登记的莼菜产品包括江苏“太湖莼菜”(2002年)、浙江“西湖莼菜”(2003年)、湖北“利川莼菜”(2004年)及四川雷波“马湖莼菜”(2014年),获准“农产品地理标志”登记的莼菜产品有“石柱莼菜”(2015年)。莼菜产业规模化发展之初,产品主要供加工外销,外销市场主要为日本。近20年,我国莼菜种植规模整体上呈现“东减西增”态势,即传统产区华东地区的江苏和浙江面积不断萎缩,有的产区已经放弃种植,有的产区留存种植规模不及鼎盛时期的1/10。例如,浙江“西湖莼菜”主要产地杭州市西湖区双浦镇莼菜种植面积高峰期(1990年代)曾经达到100 hm2(总产量1 200 t),自2000年开始减少,至2010年剩下约67 hm2(总产量800 t),至2020年则不足6.7 hm2,规模减少的主要原因是劳动力、结构变化及产业机构调整等[26,27]。华中地区的湖北利川莼菜产区,总体规模也在缩小。而我国西南地区的重庆石柱、四川雷波等产区面积在过去20年则有较大幅度增加。目前,莼菜种植面积最大的产区为重庆石柱县(约870 hm2,总产量10 000 t),其次为湖北利川市(约230 hm2)和四川雷波县(约147 hm2)。就全国范围而言,我国莼菜栽培总面积现有近1 333 hm2(2 万亩)(图3)。