小皮伞科1中国新记录种

——白毛丛梗霉皮伞

2021-10-08刘礼跃于文杰郑海婷罗玉梅邓伦莎范宇光

刘礼跃,于文杰,郑海婷,罗玉梅,长 城,邓伦莎,范宇光

(1.海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局,海南 白沙 572800;2.海南医学院药学院,海南 海口 571199; 3.长白山科学研究院,吉林 二道白河 133613; 4.长白山生物群落与生物多样性吉林省联合重点实验室,吉林 二道白河 133613)

丛梗霉皮伞属(MoniliophthoraH.C.Evans,Stalpers,Samson & Benny)建立于1978年,最初被认为是担子菌门下分类地位不明确的一个单型属,模式种为M.roreri(Cif.) H.C.Evans,Stalpers,Samson & Benny[1].多基因系统发育分析结果表明,丛梗霉皮伞属隶属伞菌目的小皮伞科(Marasmiaceae)[2].该属真菌在形态上与毛皮伞属(CrinipellisPat.)最为接近,菌盖表面都具有厚壁、毛状的末端细胞[3];与毛皮伞属真菌不同的是丛梗霉皮伞的菌柄较柔软,且一般寄生在活体植物上,可造成植物病害[3],热带作物病害可可丛枝病和可可冷冻果腐病即是分别由该属的有害丛梗霉皮伞(M.perniciosa)和M.rereri引起的[4-5],这两种病害在中美洲、南美洲较为严重,已造成了大量经济损失[5].我国记载有该属真菌1种,即有害丛梗霉皮伞[6-7].在对海南热带雨林进行菌物资源调查时发现了该属另外1个种,通过形态学和分子系统学分析鉴定为白毛丛梗霉皮伞(M.canescens),本文基于中国海南的材料对该种进行描述和报道.

1 材料与方法

1.1 研究材料

本次研究所用材料采自海南省保亭县七仙岭国家森林公园,采回后利用烘干器在50 ℃下将标本烘干,装入放有少量变色硅胶的自封袋密封[8],防止标本受潮.研究结束后将标本编号保存在海南医学院菌物标本馆(FHMU3156).

1.2 研究方法

1.2.1 形态学研究

子实体宏观特征描述来自野外生态照片和野外记录.用数码相机拍摄子实体不同部位的生态照片,标本采集后测量菌盖、菌柄和菌褶尺寸,记录颜色和特征.在进行子实体显微特征研究时,采用徒手切片法制作临时装片,以5%KOH作为浮载剂,对子实体菌盖、菌褶和菌柄的显微结构进行观察、记录和测量[8].随机选取20个成熟个体进行孢子测量(不包含孢子小尖);测量其他显微结构时,选取成熟个体,记录长度或宽度.

1.2.2 DNA提取与扩增、测序

取一小块干燥标本作为DNA提取材料,用康为世纪新型植物基因组提取试剂盒提取样本的总DNA,按照操作说明逐步进行.内转录间隔区(r-DNA ITS)采用引物对ITS1F和ITS4B扩增[9],核糖体大亚基片段(nrLSU)采用引物对LR0R和LR7扩增[10],RPB2片段采用引物对RPB2-6F和RPB2-7.1R扩增[8],EF1-α片段采用引物对EF-983F和EF-2218R扩增[2].测序工作委托深圳华大基因科技有限公司完成,测序引物同扩增引物.

1.2.3 分子系统学分析

首先查看测序结果峰图,确认所得序列的准确性;然后在NCBI数据库中下载丛梗霉皮伞属和相近属的参比序列,构建数据矩阵[3].采用MAFFT在线版本(https:∥mafft.cbrc.jp/alignment/server)分别对ITS和LSU片段进行数据联配(aligment)[11];用BioEdit 1.8.1软件检查、编辑数据矩阵[12],用Sequence Matrix软件拼接ITS和LSU片段数据;用W-IQ-TREE构建系统发育树[13],用Figtree软件编辑系统发育树.

2 结果与分析

2.1 分子系统发育

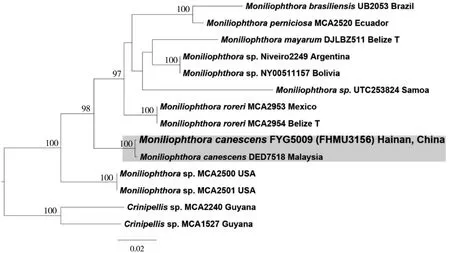

本研究获得的白毛丛梗霉皮伞序列已上传至GenBank数据库(ITS-MW826222、LSU-MW826226、RPB2-MW821910、EF1-α-MW821911).分子系统发育分析采用ITS和LSU的联合数据矩阵,共包含14个样本,外类群为产自圭亚那的毛皮伞属的两份样本——MCA1527和MCA2240.在系统树中(图1),内类群聚为一个强烈支持的分支(自展支持率BS为100),均为丛梗霉皮伞属物种;采自中国的材料FYG5009(FHMU3156)与产自马来西亚的白毛丛梗霉皮伞样本DED7518聚为一个强烈支持的分支(BS为100),该分支与丛梗霉皮伞已知种类聚成的分支(BS为98)形成姊妹群关系.分子系统发育分析结果显示,本研究中所用的材料FYG5009为丛梗霉皮伞属的白毛丛梗霉皮伞.

图1 基于ITS-LSU序列的丛梗霉皮伞属系统发育树Fig.1 Phylogenetic tree of Moniliophthora inferred from combined data of ITS-LSU

2.2 物种描述

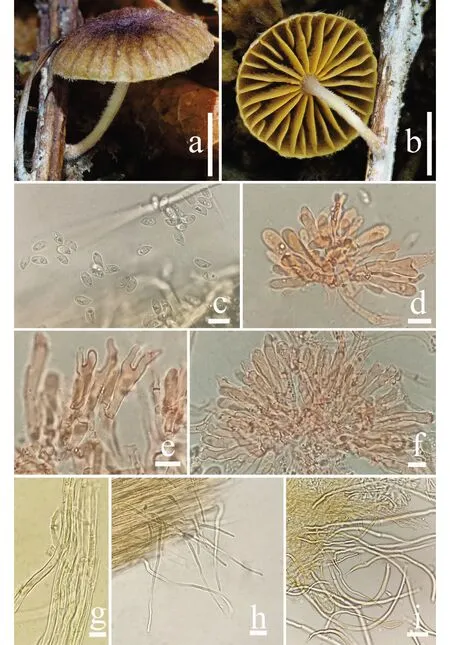

白毛丛梗霉皮伞的生态照片和显微结构见图2.

a~b.子实体;c.担孢子;d~f.褶缘囊状体;g.菌柄菌丝;h.菌柄绒毛;i.菌盖绒毛; 比例尺:a、b为5 mm,c~g为10 μm,h为20 μm,i为50 μm.图2 白毛丛梗霉皮伞的生态照片和显微结构(FHMU3156)Fig.2 Ecological photos and microstructures of Moniliophthora canescens(FHMU3156)

白毛丛梗霉皮伞(新拟)

Moniliophthoracanescens(Har.Takah.) Kerekes & Desjardin,Fungal Diversity 37:137 (2009)

=CrinipelliscanescensHar.Takah.,Mycoscience 41(2):171 (2000)

子实体小,小皮伞状.菌盖直径达8 mm,凸镜形,中部稍下凹,边缘下弯,菌盖中央至边缘具放射状沟纹,表面被白色至灰白色长绒毛,干燥,黄褐色至土橙黄色,盖中央及沟纹处暗褐色带酒红色或紫色;菌褶直生,稀疏,与盖同色,具16片长褶和2轮长度不等的小褶片,褶表面及菌褶之间具突起的脉状棱纹,褶缘平滑,与褶面同色;菌柄长10 mm,宽0.5 mm,中空,圆柱形,基部稍宽,黄白色,中下部淡黄褐色,表面被细密白色至灰白色绒毛.菌肉薄、韧,无明显气味.

担孢子(8.5~9.5)μm ×(4~5)μm,椭圆形,薄壁,光滑,无色;担子(23~30)μm×(5.0~7.5)μm,棒状,具4个担子小梗,近无色,内部含大小不等的小油滴.褶缘囊状体(22~33)μm×(5.0~7.5)μm,散生于褶缘,棒状至不规则,薄壁,无色,透明,顶部常分化为数量不等的细指状分支或突起,有时在中部或其他部位出现疣突.子实层菌髓规则排列,在5%KOH中呈淡土黄色或近无色,由稍膨大的薄壁菌丝构成,菌丝4~15 μm宽.盖皮菌丝平伏型,由表面稍粗糙的膨大菌丝构成,在5%KOH中呈淡黄褐色.菌盖表面绒毛生自盖皮菌丝,两种类型:类型Ⅰ丰富,(200~700)μm×(4~10)μm,细长线形,光滑,弯曲,有时基部稍膨大,向顶部渐细,顶部钝圆,壁厚达5 μm,淡黄色至亮黄色至金黄色,内部与壁同色,有时在中部或基部分隔,分隔处稍缢缩;类型Ⅱ明显粗壮,长达1 500(2 000)μm,宽达15 μm,壁厚达7 μm,稀少.菌柄表面绒毛生自菌柄表皮菌丝,形状与菌盖表面绒毛接近,光滑、厚壁,壁无色至淡黄色,厚达3 μm,(100~200)μm×(5.0~7.5)μm,基部常稍膨大,向顶端渐细,顶部钝圆.菌柄、菌髓规则排列,在5%KOH中呈淡黄色,由细长、规则的圆柱形菌丝紧密排列构成,菌丝厚壁,厚达1 μm,淡黄色至亮黄色.

生境:单生或散生于阔叶树细小枯枝,枯枝表面被白色菌丝垫.

模式产地:日本(西表岛)[14].

世界分布:亚洲(日本[14]、马来西亚[15]、中国).

研究标本:海南省保亭县七仙岭国家森林公园,2020年4月12日,于文杰、范宇光、刘礼跃,FYG5009(FHMU3156).

3 结论与讨论

白毛丛梗霉皮伞于2000年描述于日本西南部的西表岛(Iriomote Island)[14],当初认为该种隶属毛皮伞属,后于2009年发现于马来西亚,并通过ITS序列系统发育分析将其合并至丛梗霉皮伞属[15].白毛丛梗霉皮伞的主要特征是菌盖具放射状沟纹,成熟时土黄褐色或土橙黄色,菌盖及菌柄表面生有白色至灰白色绒毛,菌柄着生于枯枝表面一层白色菌丝垫上,菌褶稀疏,与菌盖同色;褶缘囊状体棒状至不规则,顶部具不规则指状分支,菌盖和菌柄绒毛无次生分隔[15].

产自中国海南的白毛丛梗霉皮伞材料(FHMU3156)在总体形态上与原始描述对应较好,但存在以下几点区别[14-15]:第一,菌盖表面绒毛存在两种类型,类型Ⅱ明显粗壮,但很少,原始描述中并未对菌盖绒毛分型;第二,菌盖表面绒毛偶尔存在初生分隔且分隔处稍缢缩,但原始描述及来自马来西亚的报道均记载菌盖表面绒毛无分隔;第三,菌柄表面绒毛尺寸较菌盖表面绒毛明显短,且多具次生分隔,而原始描述中仅记载“菌柄表面绒毛与菌盖表面绒毛形态相似”,未提及存在次生分隔.

本研究在中国海南热带雨林中发现了白毛丛梗霉皮伞的分布,丰富了对该种分布范围及形态特征的认知.世界范围内,丛梗霉皮伞属已记载有11个种[3],该属多数成员被认为具有活体植物寄生特性.基于现有报道和观察,白毛丛梗霉皮伞单生或散生于阔叶树细小枯枝上,在其被认知和描述后报道较少,推测该种子实体并不常见,其生活史中是否存在活体寄生阶段有待于进一步研究和发现.