牛皮蝇蛆病的诊治体会

2021-10-03朱大昌福建省武平县十方镇乡村振兴服务中心福建武平364301

朱大昌 福建省武平县十方镇乡村振兴服务中心 福建武平 364301

牛皮蝇蛆病是由狂蝇科皮蝇属牛皮蝇和纹皮蝇的幼虫寄生于牛或牦牛的背部等皮下组织内所引起的一种慢性侵袭性寄生虫病,俗称“嗡眼”、“蹦虫病”[1]。该病在我国东北和西北地区多发[2],南方地区较少见。兰扬生等于2002年报道福建省武平县岩前镇发生该病[3]。武平县十方镇集贤村在2004年6月首发该病,而后每年都有散发病例,至今已在集贤、白土、中和、和平、处明、来福、乐畲等7个村都相继有该病发生。笔者长期在武平县十方镇从事兽医临床诊疗工作,多年来共诊治牛皮蝇蛆病53例,现对该病的临床诊断和治疗措施进行总结,供同仁借鉴。

1 发病情况

武平县十方镇集贤村直迳自然村于2004年6月首发放牧黄牛牛皮蝇蛆病,而后每年都有散发病例,发病时间多在每年的3月下旬至10月上旬。至今已在集贤、白土、中和、和平、处明、来福、乐畲等7个村发生牛皮蝇蛆病53例,其中按品种分类,黄牛51例、水牛2例;按性别分类,公牛27例、母牛26例;按年龄分类,0~3岁10例、4~8岁42例、9岁以上1例。

2 临床症状

不同时期,牛皮蝇蛆病的临床表现有所不同。在早期,雌蝇成虫向牛体产卵时,皮蝇嗡嗡飞翔的声音会扰乱牛只,表现不安、喷鼻、蹴踢、奔跑,俗称“跑蜂”。当幼虫钻进皮肤和皮下组织移行时,会引起牛只搔痒、疼痛和不安。严重者皮下及深部肌肉发生蜂窝组织炎,高热,不吃,皮肤穿孔,流出血液或脓汁,此时患牛消瘦、贫血、泌乳量下降,严重者可导致牛死亡。当幼虫在食道壁寄生时,会引起局部发炎、水肿,手按压有疼痛表现,吞咽困难,少食、流涎等。当幼虫后期移行到背部皮下时,会引起局部发生指头大的硬肿结节,顶端有绿豆大的小孔,俗称“嗡眼”,用手指用力加以挤压,幼虫即可从小孔中蹦出,故又称该病为“蹦虫病”。

3 诊 断

3.1 初步诊断 根据发病情况、发病季节、流行病学调查、临床症状等可作出初步诊断。

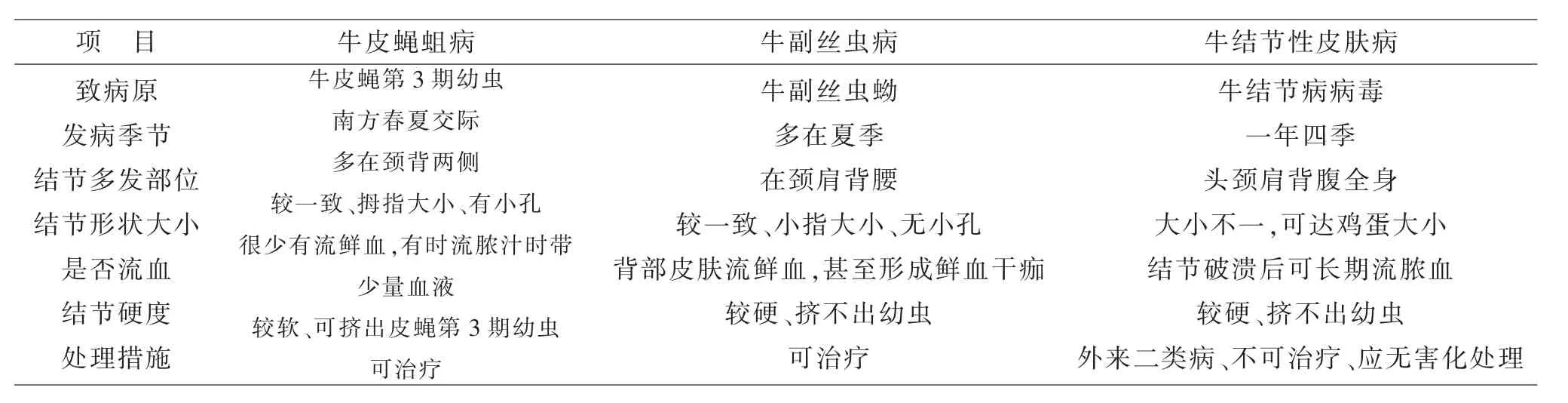

3.2 鉴别诊断 (1)在解剖或屠宰检疫时,若发现食道壁有幼虫寄生,应注意与牛住肉孢子虫鉴别,其中牛皮蝇第2期幼虫虫体分节,而住肉孢子虫虫体不分节。(2)皮蝇第3期幼虫引起瘤状肿结节后,还应注意与牛副丝虫及牛结节性皮肤病鉴别。见表1。

表1 牛皮蝇蛆病鉴别诊断要点

4 治 疗

4.1 治疗原则 选用低毒高效的体内外杀虫剂进行治疗,结合抗菌消炎对症辅助治疗。

4.2 典型病例诊治

病例一:2011年7月,十方镇和平村林某来求诊,其饲养的1头2岁重约200 kg的小公牛表现搔痒、疼痛和不安。检查体温39.3℃,呼吸35次/min、脉博80次/min、后肢股内侧皮下及深部肌肉发生蜂窝组织炎,皮肤穿孔,流出血液或脓汁,并且在创口部位有白色约长2 mm的幼虫蠕动,有的会掉到地上,患牛消瘦、贫血,诊断为牛皮蝇蛆病。创口用双氧水消毒清创,然后用碘酊消毒,按每千克体重皮下注射1%伊维菌素0.02 mL;青霉素800万单位用生理盐水溶解后肌肉注射,每日早晚各1次,连用3 d。嘱畜主每天清创和用碘酊消毒,10 d后再注射伊维菌素1次,15 d后随访该牛已痊愈。

病例二:2007年9月16日,十方镇和平村林某某来求诊,其饲养的1头5岁母牛近来呆立、采食量下降,吞咽较困难。症见该牛营养中等,流涎,测量体温正常,呼吸正常,检查左侧食道略肿,按压有疼痛感,根据流行病学和症状表现,初步诊断为牛皮蝇蛆寄生在食道壁的病例,按每千克体重皮下注射1%伊维菌素0.02 mL,隔7 d再用1次,10 d后回访已痊愈。

病例三:2004年6月,十方镇集贤村刘某荣来站求诊,主诉:1头约4岁的母黄牛出现食欲减少,精神萎靡不振,烦燥不安,经乡村兽医用青霉素、地噻米松、氨基比林治疗3 d不见好转,遂来站求诊。临床检查发现该患牛消瘦、两眼半闭、体温38.6℃、呼吸25次/min、脉博71次/min、颈背部出现多个大小不等的结节且有小孔,用力挤压有幼虫蹦出,诊断为牛皮蝇蛆病,按每千克体重皮下注射1%伊维菌素0.02 mL、用0.02%双甲脒喷洒牛体,连用2 d并嘱畜主对牛舍等场地用0.2%敌百虫喷雾消杀。10 d后随访已痊愈。

5 讨论和体会

1)武平县十方镇牛皮蝇蛆病多在5月下旬至10月上旬发生,从统计数据看,公、母牛间没有明显差异,但黄牛发病明显比水牛多,且随年龄增长而增多,山区村落比集镇村落发病也多,可能与黄牛、水牛以及牛皮蝇成虫的生活习性相关。

2)牛皮蝇蛆病的临床诊断(鉴别诊断)和治疗处置相对比较简单,但自2020年6月龙岩市长汀县确诊输入性牛结节性皮肤病病例后,发现类似病例必须先向动物疫控部门报告并严格控制牛只移动,立即采样送相关实验室检查,排除牛结节性皮肤病后才能按常规进行诊疗。

3)做好牛皮蝇蛆病的防治,首先要了解和掌握牛皮蝇的生物学特性,如成蝇产卵和活动的季节、各期幼虫的寄生部位和寄生时间等,才能因地制宜地制订出行之有效的预防措施。要经常检查牛体,特别是皮薄部位,如牛股内侧、母牛外阴周围,若发现病灶及时杀虫、杀菌、控制继发感染则总体预后良好。

4)耕牛不要长时间野外放牧(除了正常使役的时间外应该圈养,尽量不要让耕牛野外露宿),勤观察,定期洗刷牛体,定期杀虫。经常发生该病的区域要有目的地在春夏季节进行野外环境杀虫,按照“防重于治”的原则,做好防治工作。

致 谢 论文撰写过程得到龙岩市农产品质量安全检验检测中心主任、教授级高级兽医师邬良贤的精心指导,特此致谢!