基于协同学习的“智能交通系统”课程改革研究

2021-09-30罗薇孙煦焦朋朋李之红

罗薇 孙煦 焦朋朋 李之红

[摘 要] 智能交通是交通工程专业的一个重要方向,“智能交通系统”作为交通工程专业核心课程,如何科学高效地开展“智能交通系统”课程建设,达到全面提高学生对“智能交通系统”的知识掌握度、有效提升学习能力,成了非常重要的课题。结合对交通工程专业大学生的课程指导经验,在“智能交通系统”课程的特点总结和问题剖析的基础上,基于协同学习方法,构建了“智能交通系统”课程改革模式和体系,为综合提高交通工程学生专业知识掌握能力和课程改革建设提供了有益参考。

[关键词] 协同学习;“智能交通系统”;课程改革

[基金项目] 2020年度北京建筑大学校级教育科学研究项目“基于协同学习方法与互帮互助机制的课程改革及质量评估研究”(Y2025);2020年度北京建筑大学校级教育科学研究项目“交通强国战略下交通工程专业教学改革:以交通规划类课程模块为例”(Y2026)

[作者简介] 罗 薇(1989—),女,湖南浏阳人,博士,北京建筑大学土木与交通工程学院交通工程系讲师,主要从事交通运输规划与管理研究;孙 煦(1987—),女,安徽宣城人,博士,北京建筑大学土木与交通工程学院交通工程系讲师,主要从事交通运输规划与管理研究;焦朋朋(1980—),男,安徽淮北人,博士,北京建筑大学土木与交通工程学院交通工程系教授,主要从事交通运输规划与管理研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)37-0049-04 [收稿日期] 2021-04-29

一、引言

智能交通是交通工程专业的一个重要方向,目前随着科学信息化技术的发展,智能交通应用日趋广泛,智能交通系统对于提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全起到了非常重要的作用,符合国家建设“智慧城市”“绿色城市”和“平安城市”的要求,得到政策面的大力支持[1]。顺应科技发展的趋势,对于此类人才的需求日趋明显,国内外各大学也相应地积极探索开设“智能交通系统”课程的方法[2,3]。如何在有限时间内兼顾理论教学与实践训练,突出对学生在“智能交通系统”的理论与实践双重培养,进而实现学生学习能力的提升,是交通工程专业授课教师和本科班主任共同面临的重要问题。

因此,本文面向交通工程专业本科生,基于协同学习方法,利用课程前瞻性、交叉性的特点,提出一套能够高效学习“智能交通系统”原理、框架的课程改革方法,以有效促进本科学生文献检索能力、问题识别能力、协同学习能力与应用能力水平的提升。

二、当前“智能交通系统”课程特点与问题

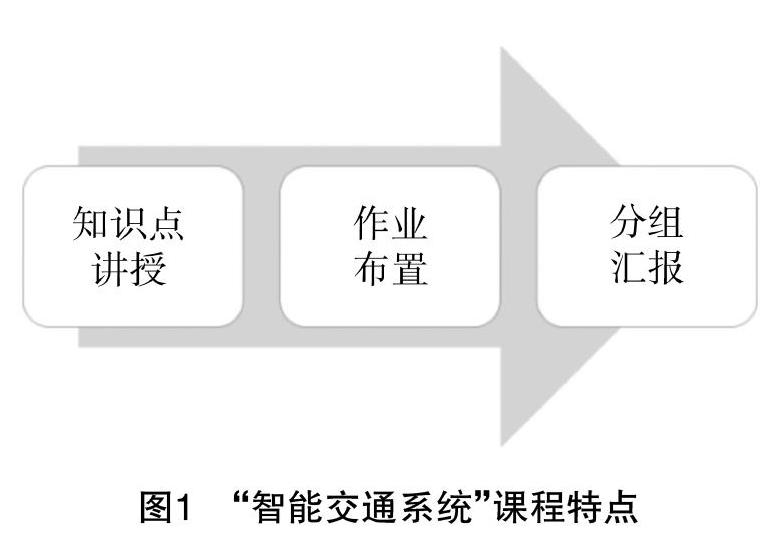

在“智能交通系统”课程的学习中,学生既要掌握基本的专业理论知识,又要熟悉智能交通应用技术及多个相关子系统,更重要的是能运用所掌握的知识进行智能交通系统规划设计分析并实现在实际工程中的应用[4]。目前,各高校“智能交通系统”课程有以下三个特点,如图1所示。

1.知识点讲授:按照“智能交通系统”知识点的分类进行授课,包括智能交通系统的基本概念、体系结构、应用技术等章节。

2.作业布置:在理论方法讲授中,穿插课程作业的布置,要求学生进一步加强对“智能交通系统”理论的理解。

3.分组汇报:学生自由组合汇报并研讨智能交通系统规划设计方案。

在上述课堂讲授、作业布置、分组汇报中,智能交通系统教育中存在着封闭、被动的问题。

1.教学过程中,通常教师按照既定的“智能交通系统”教学大纲要求,循序渐进地讲授教材内容,教师与学生之间的互动偏少。而学生被动地接收知识,缺乏主观能动性、学习积极性,严重阻碍了学生智力和独立学习能力的发展。

2.教学模式以“教师讲授、学生听课”为主,教师统一布置学习要求,未能了解每个学生的特点。学生缺乏动口、动手、动脑的实践机会,个性特点、潜在能力、独有才能均得不到有效的培养与发挥,阻碍了学生在智能交通系统领域的兴趣和特长的培育,未能做到因地制宜、因材施教[5]。

3.少量学校在“智能交通系统”教学中设置了课程实验,但是以课内演示性实验为主,设计性和综合性实验较少,学生缺乏动手能力和创造能力的培养。

分析“智能交通系统”特点可知,与其他本科生必修课相比,“智能交通系统”十分侧重所获知识的实际应用和学生之间的协作配合,是快速提高交通工程本科生专业知识学习技能的重要渠道。这一课程特点使得通过革新“智能交通系统”的课程模式,进而提升本科学生的学习能力成为可能。此外,分析“智能交通系统”问题可知,现存教学中的不足将造成交通专业本科生踏入社会后不能满足智能交通的发展需要,不能快速适应工作岗位,影响学生发展,进而甚至影响学院、专业的发展。因此,对“智能交通系统”专业课程的教学改革势在必行。

三、协同学习简介

早在1971年,德国学者Haken在系统论中提出了协同的概念,协同指总系统中的各个子系统之间协调、合作的联合作用及集体行为,结果会产生“1+1>2”的协同效应[6]。其认为协同学本身就是“协调合作之学”,即协同变化。

协同学习(Synergistic Learning)指在教育环境下,学习者以学习共同体的形式为获得个体与群体的学习绩效而进行互动、互补的学习方式[7]。协同学习的基本原理归纳为“深度互动,信息汇聚,集体思维,合作建构,多场协调”[8]。該学习方法可使具有不同智力水平、思维方式、认知风格、知识结构的成员,通过相互合作、共同奋斗,共同提高。协同学习方法能有效培养学生的创新创造性思维,提高学生的沟通能力、包容力及社会责任感和自尊心,还能能够促进教师与学生、学生与学生之间的交流互动与智力共享,传递和获得真知。

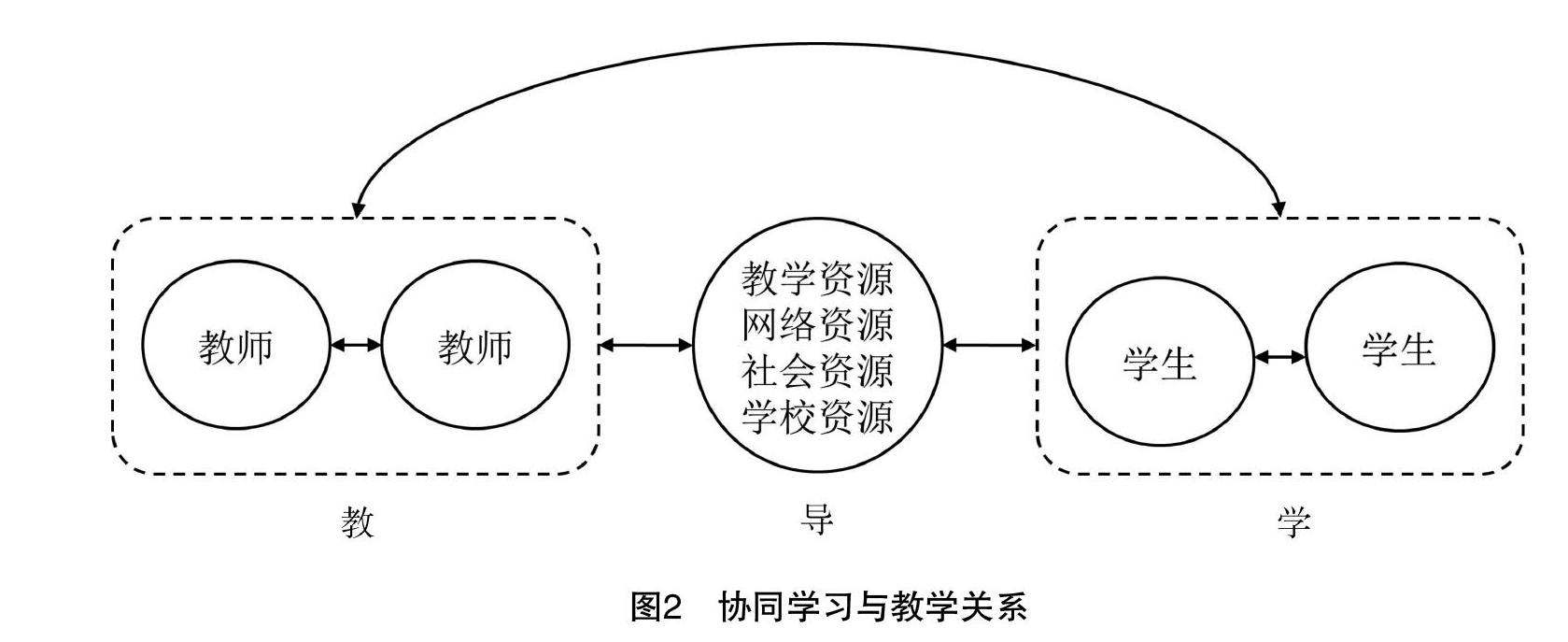

随着协同学习教学方法的发展,教育者们逐步扩展协同学习理念,提出协同学习包括学生的协同“学”、教师的协同“教”、学校的“导”等(见图2)。新型协同学习模式与开放式教学的有机结合,能促进教与学的良性互动[4,5]。