新时代南京美食探寻与发展措施研究

2021-09-29束秦李元泽陈泽坤殷春丽雷贞敏

束秦 李元泽 陈泽坤 殷春丽 雷贞敏

摘要:随着经济的不断发展,中国食品市场也在飞速地发展,美食,尤其是在当下“互联网+”的背景之下崛起的许多美食APP,在为经济发展做出巨大贡献的同时也面临着诸多挑战。中国在推进食物产业发展的同时也要明晰美食文化所处的困境,提高美食文化宣传力度、推进传统美食适应新时代发展趋势的必要性也日益凸显。在此背景下,该项目力图通过基于对以饿了么、美团和大众点评为主的美食APP的现状的调研在探寻南京传统美食的基础上提出利于推动传统美食适应新时代的发展措施。

关键词:互联网+;美食文化;美食APP

一、美食环境概述

首先,随着社会的发展以及科学技术的更新,美食文化也面临着来自各方面的冲击。美食文化不仅是城市文化的一种代表,也是国家经济、旅游产业的一大组成部分【1】。中国作为人口以及消费大国,美食市场仍然有许多等待挖掘的潜力,但是有许多不法分子趁机从中得利,扰乱美食市场正常发展。其次,网络正在以一种不可预估的速度发展。在“互联网+”的环境下,线上线下不断融合,美食被催生出了越来越多的新业务并且不断趋向于产业化,产生了例如网红美食、特产美食等个性化、细致化、高颜值化、创新化的线上推广美食经济【2】。因此,美食文化作为一种消费型文化,更需要我们去探寻真正的美食并且结合社会新背景去寻找适合各种美食的发展方式。

在现代美食的竞争中,宣传方面的竞争是一大重点。例如网红美食高粱饴软糖凭借在某短视频平台上的一句“QQ弹弹还能拉丝”,一时间火遍全网,带来了巨大的经济收益,也让传统高粱饴软糖这种美食再次获得热度,得到进一步宣传与发展。研究高粱饴软糖等美食的火爆现象,可以探寻与总结出适合于传统美食在现代社会的发展的方法,满足群众对于美食文化多样性以及传统美食得以延续发展的需求。

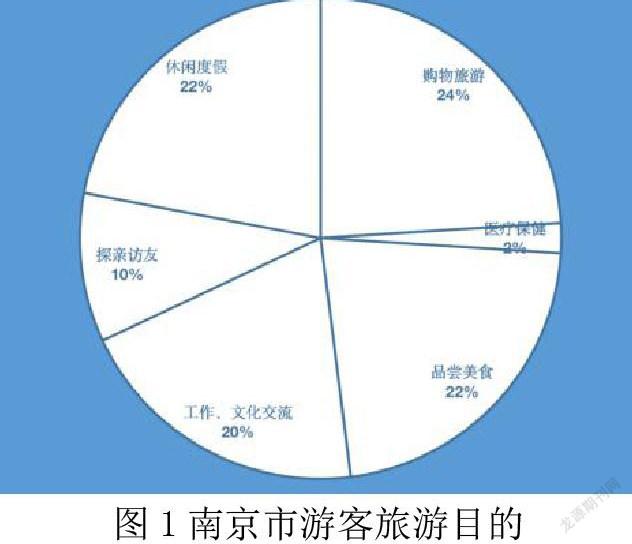

自古“民以食为天”,随着生活水平的不断提高,人们愈发重视美食个性化并对美食的文化内涵提出了要求。为了深入了解到南京市的社会人口特征和旅游目的,我们于2021年5月1日-5月3日在南京市火车站、地铁站、夫子庙等大人流量地区进行问卷调查,总计调查1100人次。

问卷调查表明南京市游客的出游目的多种多样。问卷结果显示22%的游客来南京旅游的主要目的是品尝南京美食,这也证明了美食对于南京发展的重要意义,同时这也对南京美食的未来发展提出了挑战——南京传统美食及其背后的文化应该如何在现代社会中得到更好的传承与发展。为了实现更好的发展,探寻美食适应新时代的发展方法势在必行。

二、美食软件现状调研

综合来看,目前流行的美食类APP主要有如下几类。

第一类是以美团、饿了么为代表的外卖类APP,此类APP为食客提供外送服务,让食客在家或者其他场所也可以享受到自己中意的美食。这一服务类型迎合了现代年轻人的生活方式,发展迅速。

第二类是在以哔哩哔哩、抖音等视频平台中的美食类博主。尽管这些视频平台不能够被定义为是美食类APP,但这些平台中的美食博主已然成为当下人们获取美食信息的一大重要途径。这些博主也可以为分为两类,一类是探店博主,此类博主行走于城市的大街小巷,为他们的观众提供城市中美食信息。一类是美食教学博主。此类博主往往具有厨师背景,以视频的形式为观众提供某一菜品的制作方式。

第三类是以下厨房为代表的美食教学类APP,也可以看作是食谱类APP。这类APP可以为食客以图文的形式提供某一美食的制作方式,同时食客也可以将自己制作美食的过程上传至APP中,分享给其他人。

第四类是以大众点评为代表的点评类美食APP,这一类APP更像是一个美食地图。无论到哪,只要打开APP就可以获取到当地的美食信息。食客可以在用餐后对菜品进行评价打分,为其他人的选择提供参考。这种评价甚至成为了一种“美食社交”方式【3】。用户在APP上展示自己的评价,其他用户可以点赞,也可以回复。甚至进一步的聊天交友也是可以实现的。

最后一类是受众较小的地方类美食APP,如四川美食APP为食客介绍具有地方特色的美食菜品。

种类繁多的美食APP便利了大众的生活,在很大程度上满足了大众对于吃的需求。但同时,这些APP也存在着部分不可忽视的问题。

外卖类的APP在食品安全与人员配送两方面仍然有待改进。食品安全直接关系到消费者的身体健康,但是依然存在着部分不良商家,加工过期原材料出售,导致消费者权益受损。外卖配送员由于入门门槛较低,从业人员素质层次不齐,作为服务业的一员,其服务意识有待提升。

视频平台中与美食相关的自媒体博主存在着“主页界面设计杂乱、传播内容虚假、品牌意识薄弱”【4】的问题。页面杂乱使得用户观看视频时难以根据自己的喜好筛选;传播内容虚假则导致受众体验感差,对博主长期的发展不利;品牌意识薄弱导致模仿者大量出现,在平台上往往有许多同一内容的视频。

食谱类APP在研发中过程中“过分注重了其工具性的发展”【5】,没能从用户切身的需求出发,加之其广告较多,导致用户粘性差。小众地方美食类APP的界面不够美观、功能不够完善,严重影响到消费者的用户体验。

三、新时代南京传统美食发展建议

新时代下的南京美食呈现出多元化、网络化、精细化等发展趋势。其中最突出的是网络化发展趋势,网络化指南京美食正以互联网为媒介,加速发展传播。以美团等美食APP为代表,“互联网+”让南京特色美食更能深人民众,焕发出了新的生机。但这样发展模式也带来了一些问题,如一些传统美食因没能跟上互联网潮流而逐渐没落、用户隐私问题得不到保证等问题。

新时代下南京美食在发展上面有不平衡的趋势,在我们的探寻中,发现一些美食味道不错,但知名度不高,更有些甚至是处在消失的边缘。南京的地方美食以其源远流长的文化傳统已然成为城市旅游形象中的一张闪亮名片, 基于新时代下南京美食发展所处的基本处境,针对显现出的发展问题,提出以下发展措施建议。

(一)美食来自生活, 创新发展传统美食

新时代背景下,各地区交流程度深,地方特色食物走向全国,现在的所谓地方特色美食街呈现同类化趋势。许多地区的美食文化逐渐相似,这导致了一些地方特色食物由于制作成本高、时间长、难度大的特点,逐渐被其他美食取代,使得美食的地方特色走向趋同。因此,保护南京传统美食,创新南京传统美食,对于发展南京美食尤为重要。传统是支持人类发展的潜在动力, 发展传统美食的关键是要设法将其融入到当前百姓的日常生活, 既不能让其沦为毫无尊严的“地沟油炒饭”, 也不能让其成为高端饭桌上普通百姓所无法触及的名贵美食, 走进百姓的日常生活, 传统美食才能焕发出新的生命力【6】。传统美食制作要结合新时代科学技术进行创新发展,加大传统美食的市场竞争力。南京传统美食蕴含着南京文化与历史感的,在新时代下,以传统为根基,辅以科学技术,那南京传统美食必然会有广阔的市场。

(二)走进美食制作,构建双方良性互动

必须要鼓励美食与文创工作者之间的跨界协作与创新, 特别要从经营的角度开发新的互动项目。让美食对游客而言不仅仅停留在吃的层面, 更要从制作工艺、文化历史等多个角度去消费传统美食。在美食制作上,可以推出消费者DIY美食,消费者可以更好的体会美食的乐趣【7】。同时,南京美食制作者也可以推出美食相关文创,从而完善美食文化的构架,建立消费者、制作者之间的良性互动。在互动过程中即可以提升消费者的消费好感,促进美食文化全面发展, 进而在培养塑造公众传统价值观念方面发挥积极的作用。

(三)利用互联网技术,营造美食新环境

新时代下,互联网技术成熟,各类美食APP层出,在这样的环境下,南京美食便可以借助互联网技术加大宣传。如美团、大众点评这样的服务型APP,此类APP可以提供店铺信息、营业时间、顾客评论等信息。而小红书等分享类APP,便可以详细的介绍南京美食。新时代下,互联网技术成为主流,现在的美食不在是人们的口口相传,人们在网络上可以浏览到许许多多的美食资讯,也是由此,南京美食要得到更加全面的发展,必然要充分利用“互联网+”技术。但是,互联网技术是一把双刃剑,许多美食因为没有跟上互联网潮流而不为人所知,制作的人越来越少,得不到传承,便这样落没了。因此只有用好新时代互联网技术,才能塑造南京传统美食未来发展的光明前景。

(四)加大管理监督,彰显南京美食魅力

新时代下,人们对品质生活的要求逐渐提高。在饮食方面,人们更倾向于选择那些营养且健康的食物,由此,南京美食要加大监督,向营养健康层面发展。不能因循守旧,盲目遵循传统。要深入制作步骤,审核是否符合国家安全等级,严把安全关卡,加大管理监督的投入,将不符合新时代的美食制作根除。食品健康要牢记在每一位食品制作者的心里,这样才能彰显南京美食的魅力,赢得消费者的青睐。

(五)包容外来美食,融合建设美食文化

新时代下,各地的特色美食都在向外扩散,南京作为现代化大都市,不可避免的涌入了许多外来美食,面对这些美食,南京美食不能持有敌视和排外的思想,否则只会两败俱伤,只有包容的接受,并且用南京独特的文化去改造,才能构建出和谐、可持续发展的美食文化。

四、总结

随着对美食高质量与个性化的追求,“互联网+”下的美食文化处在岔路口,美食环境正在社会与科学的发展下焕然一新。以美食APP为代表的“互联网+”给南京美食带来前所未有的生机,但是也出现了不少的发展问题。结合目前南京“互联网+”美食APP与美食市场的消费主体,将流行的美食类APP主要分成了四大类,每一类都有自己独特的优点,但最终目的都是带给消费者便利,同时这些APP也存在不可忽视的问题。

基于当前新时代南京美食环境以及相应的探寻结果以及对于美食APP的现状调研,我们提出了几个可行性发展措施建议。可以用简单一句话概括便是:在政策和法律上给予支持和保护,各类传统美食才能在新的时代焕发新的生机,才能成为代代流传的地域记忆,才能走上守正创新的发展路子,同时结合传统的手艺与源于生活的技术、“互联网+”技术的成熟、政策法律的监管、融合的美食环境等因素,将新时代下南京美食做大做强。

参考文献:

[1]思言. 发展特色美食助力“四产融合”[N]. 鞍山日报,2021-01-12(A07).

[2]朱嗣杰. 新农村“网红扶贫”传播研究[D].湘潭大学,2020.

[3]夏菁. 移动互联网时代青年的美食社交[D].安徽大学,2019.

[4]贾梦华. 抖音平台美食类自媒体品牌传播研究[D].西安工程大学,2020.

[5]雷安思,王寰平,孙欣如,胡韬,欧琦.享食APP的功能需求分析研究[J].科技与创新,2021(03):150-151.

[6]錢凤德,管婷婷.传统美食对城市旅游形象的影响及发展对策——以南京“秦淮八绝”为例[J].美食研究,2017,34(01):29-34.

[7]刘佳雪.地方美食景观游客满意度研究——以南京盐水鸭为例[J].南京晓庄学院学报,2016,32(04):116-121+124.

基金项目:

2021年江苏省大学生创新创业训练计划项目“守护金陵风味—新时代下的南京美食小吃探寻”,项目编号:2019AY10001Q

作者简介:

束秦(2001。7.31),男,汉族,江苏镇江人,南京审计大学本科汉语言文学在读