论“五四”之后非主流“民众”话语中的“工农”形象

——以“旧革命派”“自由”等概念为中心

2021-09-28罗崇宏

罗崇宏

(贵州师范大学 文学教育与文化传播研究中心,贵州 贵阳 550000)

引 言

为了论述的方便,本文把“五四”之后以实现“共产主义”为革命目标的政治派别称为“新革命派”(也有人称之为激进派),而将与“新革命派”相对的其他革命派称为“旧革命派”,这是因为不管是“国民革命”“阶级革命”抑或是“全民革命”,它们都是以“革命”为中心话语,且一开始其各自的革命主张也大同小异。

需要强调的是,“新革命派”的“民众”话语以“平民主义”“到民间去”等口号为标志,将“工农”视为革命的主体力量。“平民主义”的生成源于自西方旅行而来的“民主”(Democracy)概念,不过在1920年代的特定历史时期,“民主”被赋予了诸如“底层性”“平民性”等特殊语义。这就使得“新革命派”的“民众”话语一开始就具有了与“精英”意识相对的立场与姿态。与之类似的是,自19世纪俄国民粹派那里翻译而来的“到民间去”的口号,号召民众去农村以实现自我的思想改造。李大钊在《青年与农村》一文中号召民众“青年啊!速向农村去吧”[1]。可以说,1920年代的“民众”话语是以“民主”“民间”等核心语义建构起来的,而其中的“民”自然指向底层的工人和农民,并通过号召知识分子“到民间去”的方式,将“工农”纳入革命主力军的阵营之中。

除了这些以“革命”命名的派别之外,新文化运动后的中国,还存在着自由主义和保守主义等话语言说。当然,相对而言在对“民众”的言说中,自由主义与保守主义声音是比较弱的,尤其是保守主义主要关注中国传统文化,很少聚焦在“民众”这个时事性很强的话题之上。不过,各个派别的划分也是相对而言的,一是各流派之间的界限本就比较模糊,二是有些知识分子的言论在不同时期也会有所变化并分属于不同的派别。从时间上看,大致自甲午战争开始“旧革命派”就开始使用“国民”用语,但在五四运动前后,“旧革命派”的话语言说逐渐从“国民”向“民众”转变,只是这个时候“国民”用语依然存在,且常常与“民众”用语交替出现于一些文本之中。比如“旧革命派”的知识分子邵力子1923年之前的文章大多使用的是“国民”用语,到了1923年的短文《时局到了山穷水尽之境了》中首次出现“民众”用语,且出现两次。而作为旧革命派的主要代表人物孙中山直到1925年去世之前,用的更多的是“人民”,如“要以人民之心力为吾党之力量,要用人民之心力以奋斗”[2]。与“旧革命派”的民众言说相伴而生的是自由主义和保守主义的“民众”话语,也在新文化运动后开始生成。

一、“旧革命派”的“民众”言说

在讨论“旧革命派”①的“民众”言说之前,有必要先看看他们的“革命”话语。因为在中国近现代历史上,现代“革命”既是一个有争议性的话题,又是占据主流地位的意识形态话语,不同派别的“革命”主张在很大程度上决定了他们言说“民众”的不同方式。美国学者富兰克斯(Wolfgang Franks)认为,“中国古代传统的‘革命’的含义与近代西方思想和西方‘革命’概念相融合,制造出了现代中国的‘革命’意涵[3]。可见,现代性的“革命”话语是中国传统的“革命”发生现代性流变的产物,并且这种“革命”话语在现代中国“曾经长期统治现代中国并渗透到百姓的日常生活”[4]。因而在1920年代“革命”自然成为多个党派的共同话语,“国民党的‘国民革命’、共产党的‘阶级革命’与青年党的‘全民革命’几乎同时并起”[5]67。这几个党派分别以“国民”“阶级”“全民”等用语作为其“革命”用语的限定词,既彰显了他们不同的“革命”主张,同时这些限定词也成为他们各自“民众”话语的核心概念。

先看看主张“全民革命”的青年党的“民众”观。作为主张“全民革命”的青年党就针对“新革命派”的早期领袖推崇工人阶级,甚至把工人阶级视为领导阶级的言论提出了不同的看法。青年党在《中国青年党建党宣言》中有这样的主张:

又有主张一阶级专政,而忽视其他各界者,殊不知吾人欲行革命,不可不察本国之情势,就国内之人口计之,则全国国民,农居八九,商界次之,学界次之,工又次之,据全国最近职业之调查表,工人仅占全国人口比例百分之四强。以如斯少数之工人,而欲实行专政,征诸事实,殆万不能[6]3。

可见,青年党并不赞同“新革命派”革命领袖的“民众”话语中关于工人阶级是革命的领导阶级的言说,因为从人数上看,农民所占的比重最大,工人占的比例最小,由此推断出工人阶级不可能担当起革命的重任。而“新革命派”则认为“全民革命”派的主张“把士商阶级看得太重,而忽略农工平民的力量”[5]87。同时,“国家主义”的“民众”话语以“国家”“全民”“共治”等为核心概念,而“共产主义”的“民众”话语则以“阶级”“劳农”等为核心概念[6]49,它们最根本的区分在于:“全民革命”与“阶级革命”相对,“国民共治”与“劳农专政”相对,也就是说,“新革命派”的“民众”概念中含有明确的“阶级”划分,并不是把所有的人都归入“民众”之中,最明显的就是对于“士商”的态度。以中共为主体的“新革命派”在很长时间里都把“士商”排除在“民众”或“群众”之外,称之为资产阶级。

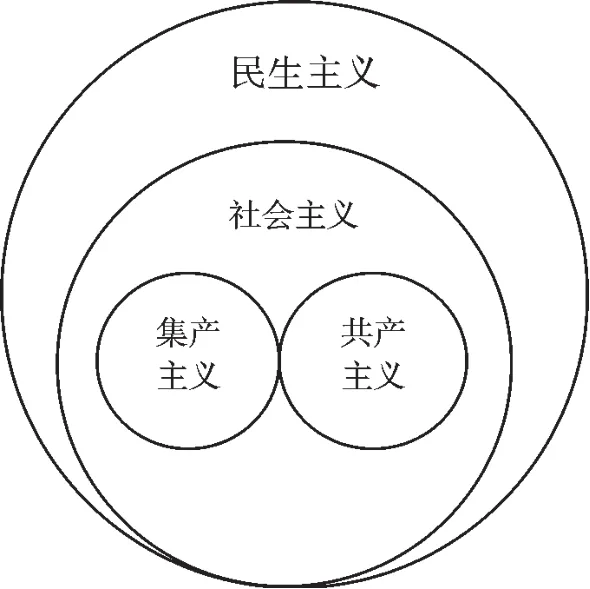

再看看国民党的“民众”言说。主张“国民革命”的国民党自孙中山开始,其“工农民众”话语与后来的“新革命派”差异甚大。因为孙中山所提倡的“国民革命”实际上与“全民革命”并没有本质的不同,他认为“中国只有大贫小贫,‘大贫’不应当反对‘小贫’,而应当服从‘小贫’,造成‘民族的统一’之全民革命”[7],进而否认阶级斗争。孙中山认为“新革命派”的那种“做煽动功夫的人,就拿了一知半解、系统不清的社会共产主义,传布在无知识的兵士中和工人里面”是一种危险[8]70-71。孙中山的“民众”话语主要体现于其“三民主义”话语之内,“本党既服从民生主义,则所谓‘社会主义’,‘共产主义’与‘集产主义’,均包括其中。兹将各主义连带关系与范围用图示之”[9]112。见图1。

图1 孙中山“民众”话语中各种“主义”之间的关系图

在以“三民主义”为核心的“民众”话语中,孙中山把民族、民权、民生阐释为民有、民治与民享,而其中的“民”则是兼具权利与义务的现代“国民”。革命初期,在孙中山那里,“国民”一直是大“多数人”的统称,大概意指“士、农、工、商”等人民全体。当具有共产主义色彩的“民众”话语生成的时候,孙中山仍然沿用“国民”概念,在很长一段时间里,孙中山的“国民”与中共的“民众”同时流行。正是基于与“新革命派”不同的政治立场,在对待“民众”问题上,包括孙中山在内的许多国民党成员,至少在1920年代前期并不认可“民众”对于革命的重要作用,只是把“民众”作为启蒙的对象:

我们要晓得,群众的知识是很重要的,要教训群众、指导群众,或者是教训指导知识很低的人,最要紧要替他们打算,不好一味拿自己做标本[8]70。

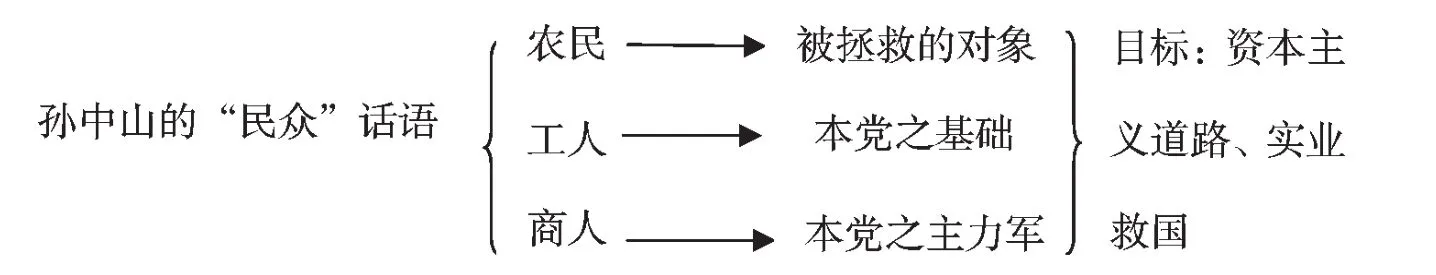

事实上,那些国民党的革命领袖“一直抱着一个老方法,就是利用军队”[10]。我们翻看孙中山或者蒋介石的文集或者演讲稿,可以看到他们的言论中关于“军队”的建设与掌控占据很大篇幅,有关号召与征用“民众”言论相对较少。与之相反的是,“新革命派”的文本中却有着大量关于“工农”的调查研究,以及号召进行革命的言论。具体来说,与中国共产党所倡导的农民是可靠的同盟军不同,在孙中山眼里“农民”只是被拯救的对象,并且革命能给农民带来好处,“中国不革命,农民方面实无〈发财〉机会。农民不参加革命不能速发发财机会之来”[11]59,显然孙中山并不重视“农民”身上的革命力量。孙中山对待工人的看法也是如此,与中共的“工人阶级”是领导阶级的言论不同,孙中山认为工人是一群没有文化的群体,不足以承担起革命的神圣使命。

中国现在不但工人没有知识,连号称知识阶级里面的人,也是一样没有知识。工人没有知识,就是一切新旧知识都没有的。[8]70

这里与“新革命派”的“民众”话语中把工人视为最先进、最有革命性的阶级完全不同,“工人”不过是一些没有知识的人。但对商人就不同了,“商人实为本党之主力军,商人当与本党共同奋斗”[11]59。由此孙中山的“民众”话语已基本完成,我们可以用图表更直观说明之,见图2。

图2 孙中山的“民众”话语

虽然国民党其他成员的“民众”观与孙中山也不尽相同,但是作为国民党的创始人,孙中山的“民众”话语具有很强的代表性。

除了对待“工农”的看法不同之外,在动员“民众”的方式上,国民党与“新革命派”也有很大不同。“新革命派”号召城市知识分子“到民间去”发动农民,带有浓厚的启蒙色彩;而廖仲恺等人则更多地号召农民“自救”。1924年廖仲恺在香山县的演讲中就提出,“你们应该从速团结起来,组织起来,预备你们的力量”[12]197,“自己起来组织,不能依靠他人”[12]197从而组成“农民协会”。可以说,国民党对待民众的“自救”式的动员方式,在某种程度上决定了其“民众”话语实践的不彻底性,这也解释了他们之所以没能像“新革命派”那样真正发动“工农民众”进行革命的主观原因。

当然在长期的革命实践过程中,孙中山等人还是逐渐认可了“工农”在革命中的重要地位,甚至提出要以“工农为主”。比如1924年孙中山在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中指出“国民党人因不得不继续努力,以求中国民族之解放。其所恃为后盾者,实为多数之民众,若知识阶级、若农夫、若工人、若商人是已”[9]119;同一年孙中山又指出“工人”是党之基础,“工人当参加革命,以促进其成功。工人为本党之基础,本党之奋斗乃为发展实业而奋斗,为工人利益而奋斗。工人当与本党共同奋斗”[11]59。只是孙中山还没有认为“农夫、工人”是革命的主力军,他们只是革命所依靠的“后盾”。紧接着孙中山又在这篇“宣言”中提出“故国民革命之运动,必须恃全国农夫、工人之参加,然后可以决胜,盖无可疑者”[9]121。可以看出,这时期的孙中山几乎是把“工农”视为革命的主力军。1924年廖仲恺在《农民运动所当注意之要点》一文中也特意指出“农民”之于革命的重要性,他认为“国民革命之主要分子为国民,国民中最多者莫如农民,故国民革命之唯一要件为须得农民大多数了解与集中本党旗帜之下。如农民不了解与不集中本党旗帜之下,则革命断无成功之可言”[12]190。到了1925年孙中山在弥留之际基本上认可了把“工农”作为主力军的言论,“积四十年之经验,深知欲达到此目的,必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗”[13]。孙中山逝世之后,1925年廖仲恺在《工农联合的演说》中提出“工农利益与革命是不可分的,但是革命是工农为主才行。革命要成功,第一是要工农大联合共奋斗,若是分离,革命便不能成功”[12]247。这是国民党第一次明确提出革命以“工农为主”的主张。到了1926年,蒋介石更加明确地将“农工”整合到“民众”话语之中,“本党革命,原为求大多数民众之生存,三民主义首重民生,士兵为农工化身,为民众之一部”[14]。可见,比之以前对于“工农”的怀疑与忽视,直到1920年代中后期,“旧革命派”才较为清醒地的意识到“工农”之于“革命”的决定性意义。

总之,“旧革命派”的“民众”话语是基于自身的政治主张而与“新革命派”有所不同。在对待“工农”态度上,“青年党”把他们视为重要但不是唯一力量;而国民党则经历了一个从轻视到重视的变化过程。“旧革命派”的共有言论是把“商人”看作革命的重要力量,而至少在1949年之前,以实现共产主义为目标的“新革命派”基本上是把“商人”排除在“民众”或“大众”群体之外,并视之为剥削阶级。

二、以“自由”为中心的“民众”话语

在五四前后随着中国局势的变化,出现了各种各样新的思潮,如自由主义、马克思主义以及文化保守主义,同时也形成了相应的“民众”的话语。不过,本文所关注的并非严格意义上的“自由主义”与“保守主义”的“民众”话语,而是以“自由”“保守”为言说中心的“民众”话语。为了研究之便,本文把“现代派”与“无政府主义”的相关言论都划归以“自由”为中心的“民众”话语,却并不意味着“自由主义”包含“现代派”与“无政府主义”两个流派。

就自由主义而言,虽然从某种意义上看这一流派与中国当时的社会实际有些脱节,但“‘五四’初期,自由主义曾经是知识分子中一个流行的口号”[15]406,甚至改良派的梁启超和国民党的一些人士都曾经提出过自由主义的主张,并认为不应该以牺牲个人自由来换取国家的独立和主权。五四时期具有自由主义倾向的思想家包括陈独秀、胡适等人,他们崇尚平等、理性,不盲从权威。与“新革命派”所倡导的“民众大联合”不同的是,这些有自由主义思想倾向的进步人士更注重“个人”的生存与价值。事实上,中国近代的自由主义思想既有对传统的承接,如谭嗣同的“仁学”思想,又有与传统的“断裂”,如严复的“自由理念”、梁启超的“新民”思想等。到了五四时期西方新思想的传入,尤其是罗素、杜威等人陆续来到中国访问,对自由主义的发展更是起到推波助澜的作用。而作为“新革命派”的领军人物陈独秀,其早期思想中也含有自由主义因子,如在1915年发表于《新青年》发刊词中的《敬告青年》一文中,陈独秀如此张扬人的个性:

青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢,陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途,与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命。人身遵新陈代谢之道则健康,陈腐朽败之细胞充塞人身则人身死;社会遵新陈代谢之道则隆盛,陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡。[16]89这种从人的身心发展出发号召青年为人的基本生存而奋斗的言论,即便走出了“臣民”话语,也与“新革命派”的“共产主义”目标不尽相同,如其所谓“解放云者脱离夫奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格之谓也”[16]90-91。尽管陈独秀后来成为“新革命派”的始作俑者,但这篇《敬告青年》无疑可视为其“个人主义”的宣言书:

以其是非荣辱,听命他人,不以自身为本位,则个人独立平等之人格,消灭无存,其一切善恶行为,势不能诉之自身意志而课以功过;谓之奴隶,谁曰不宜?立德立功,首当辩此[16]91。

这种自由的“民众”与“臣民”不同之处在于“个人独立平等之人格”。也就是说,自“国民”到“新革命派”的“民众”话语,其关键词从“群”“社会”到“民众联合”,明显带有“集体主义”的思想倾向,而这种“自由”概念则更强调“个人”的独立与平等。同时陈独秀还进一步指出,东西方文明的一个重要区别在于西方文明是“彻底的个人主义,而东方文明则基于家庭或家族单位”[15]407,因而提出以个人主义代替家族观念。

与陈独秀不谋而合的是,胡适在《易卜生主义》中也宣扬个人主义言论,他认为“社会最大的罪恶莫过于摧折个人的个性,不使他自由发展”[17]34。胡适运用易卜生的戏剧说明社会对个人独立自由精神的压制,并认为如果民众的个性都消失了,社会也就没有了生气,更谈不上进步。因为易卜生的戏剧中所展现的“‘为我主义’其实是最有价值的利人主义”[17]33,而很多人“不知道社会是个人组成的,多救出一个人便是多备下一个再造新社会的分子”[17]33,也就是易卜生所说的“救出自己”。同时,胡适在《介绍我的思想》一文中明确承认易卜生的个人主义就是他本人的人生观和宗教观。

具体到作为1920年代主流话语的“工农”民众,胡适自然不像“革命派”,尤其是“新革命派”那样将其视为革命的神圣力量,而是很平和地描述“工农”地位的变化。1926年胡适在《我们对于西洋近代文明的态度》中说:“劳动是向来受到贱视的;但资本集中的制度使劳工有大组织的可能,社会主义的宣传与阶级的自觉又使劳工觉悟团结的必要,于是几十年之中,有组织的劳动阶级遂成了社会上最有势力的分子。”[18]11不过胡适把“新革命派”所信奉的“劳工神圣”归结为文明的“不知足”,认为“社会政治制度的不知足产生了今日的民权世界,自由政体,男女平权的社会,劳工神圣的喊声,社会主义的运动”[18]13,从而把社会革命与阶级革命简化为一种主观意识。另外,胡适的“民众”话语还更多地表现为一种温和的自由主义或者无政府主义,“我们都没有党籍,也都没有政治派别。我们唯一目的是对国家尽一点忠心”[19]367,特别是对于五四学生运动胡适提出:

我并没有“根本否认群众运动的价值”;我只想指出:救国事业不是短时间能做到的,而今日学生们做的群众运动却只能有短时间的存在;救国是一件重大事业,需要远大的预备,而跟着大家去呐喊却只能算是发发牢骚,出出气,算不得真正的救国事业。[19]332

可以说,胡适所主张的是徐缓地改革而不是激进地革命,同时他反对学生加入党派之中,“学生团体本身没有组织,学生自己没有组织的训练,而仅仅附属于外面现成的,有作用的党派,那是无益的”[19]333,并认为学生首先要加强知识修养才能够干预政治。

此外,1920年代以《现代评论》为主要阵地的“现代评论派”也是一个自由主义的政治文化派别[20]3。与“新革命派”的积极、乐观的“民众”观不同,“现代评论派”认为,“民众多数是愚昧的、盲目的,因此如果没有对民众的教育和对民众运动的组织,民众运动就有可能变为暴民运动”[20]10。《现代评论》的前期主编王世杰在《民众运动与领袖》一文中,就将民众视为缺乏理解力且“不求甚解”的群体,对待他们需要“通过启蒙,唤醒国人的灵魂,提高国人的思想,改变他们的精神状态,才能使民族有生机和活力”[21]。很显然,“现代评论派”是站在精英主义的立场上看待“民众”的。不过,除了对“民众”进行批判之外,这些留美归来的自由知识分子更多关注的是学术文化,因而有关“民众”的言说相对较少。

以“自由”概念为中心的思想流派还可以包括无政府主义。无政府主义(Anarchism)又称“安那其主义”②,“其原意为无领导,无强权之意”[22]1,也可以称为“无政府共产主义”。刘师复认为“无政府主义可以包括社会主义”[23]147-150,他甚至把无政府主义等同于自由主义,“无政府共产主义,乃完全自由之主义,无政府共产之社会,乃完全自由之社会”[23]169-173。就其渊源而言,无政府主义一般可追溯到晚清时期,清政府对待民众的专制统治,在客观上促使一些具有“现代”意识的知识分子反对封建专制,进而对不论是君主专政还是君主立宪,乃至于民主共和均持一种决绝的否定姿态。除此以外,无政府主义的形成也是这一概念自日本“理论旅行”的结果。民国初期留学日本的中国学生,很自然地接触到当时盛行于日本的无政府主义。这样一来,日本也就“成为无政府主义向中国传播的主要阵地”[22]2。到了五四时期,当工人阶级不断发展为社会的“领导”阶级时,无政府主义者也开始意识到“征用”工人阶级的重要性,于是他们加大了对工人阶级的宣传力度,并号召成立工团组织。这些有关“工人”的话语实践,无疑在一定程度上促进了工人运动的发展。

然而,无政府主义所建立的组织没有政党的领导,也没有自己的武装力量,更有甚者,他们将“国家”与“个人”对立起来,并认为“集产社会主义为个人主义的敌人”[24]。因而从某种意义上可以说,无政府主义所走的是社会改良主义道路,比如在作为无政府主义重要阵地《晦鸣录》中,刘师复这样论述其“平民”观:

《晦鸣录》既以平民之声自勉,其言论即直接为平民之机关。天下平民生活之幸福,已悉数被夺于强权,而自陷于痛苦秽辱不可名状之境。推其原故,实社会组织之不善有以致之。欲救其弊,必从根本上实行世界革命,破除现社会一切强权,而改造正当真理之新社会以代之,然后吾平民真正自由之幸福始有可言。[22]17-18

刘师复把“平民”的不幸福归结为“强权”所致,而根本的原因在于社会的“不善”,解决的途径则是实行“世界革命”。刘师复重视“平民”的力量而轻视政府和军队,“平民既有推倒政府之能力,可以胜一国之军队,即可以胜他国之军队”[22]22。同时,刘师复认为“中华民国名为共和,实为专制”[22]52,因为阶级制度是自由平等的大敌,真正的平等是雇主与仆役,乘车轿者与车轿夫之间都无尊卑贵贱之分,“故吾谓不必虑仆役与车轿之失业,但使人人不用仆役,不乘轿及人力车,则凡为仆役为车轿夫者,皆将去而别谋正当之生业”[23]101-105。

那么,无政府主义者把哪些人划为“平民”群体呢?吴克刚《无政府主义与实际问题》中有详细的命名:

这里所说的“平民”,不是一个抽象的名词,而是确确实实地指那般在现在社会受压迫被掠夺的人——工人、农民、兵士,商店、官厅等处的职员以及各种无业游民。

这平民,这无名的大众,现在是被轻视,被欺辱,被血肉,被杀戮,但是人类一切伟大的事业,全是他们创造出来的。[22]418

这里所提到的“平民”是与上层“贵族”相对的概念,主要指受压迫的下层人民。与“新革命派”的“民众”概念不同的是,这里的“平民”把“兵”与“商人”都包含在内,范围更加广泛。与之类似的是,刘师复的“平民”指“大多数人”,与少数的英雄人物相对,“平民”所进行的是“社会革命”,而英雄人物进行的是“政治革命”。显然,代表“大多数人”的社会革命比政治革命更能够成功,就像刘师复《答恨苍》中所说“即大多数平民赞成无政府乃起而革命之谓也”[23]279-285。这样一来,无政府主义的革命就是“平民”革命非英雄革命。刘师复说,“所谓平民者,除政府资本家外皆是也。言平民则军队亦自在其中”[23]273-278。

如果把无政府主义的“民众”与西方话语中的“乌合之众”进行对比的话,我们发现无政府主义把“民众”视为具有积极主体性的群体,与西方近代以来的“民众”话语有很大不同。如朱谦之就认为,“群众心理有所谓冲动性,易激性,缺于推理,暗于辨别,等等,其实都只是‘情’”[25]119-132,与那些盲目的庸众不同的是,由于群众是自觉的,因而“由暗示及传染的结果,使群众趋于同一的方向,这正是自觉到了极点的时候”。虽然群众的本性是破坏和革命的,但却能使个性得到充分的展示,“群众运动,不但不把个性消灭,而且是恢复‘个性’的良好时机”。[25]119-132在对待“民众”的积极态度上,无政府主义者似乎与“新革命派”有一定的相似性,那就是对底层劳动民众的重视。如刘师培就在《中国民生问题》一文中提出,“由于一切人民之中,以农民为最苦,而所得之利最微”[24]134。此外,与“新革命派”类似的是,无政府主义者也将“民众”直接指向工人和农民,“工人、农民、一切劳动者都联成一气”[26]。

可见,在“民众”认同这一点上,无政府主义者的“民众”言说与“新革命派”有诸多相似之处。不过,在革命的方式以及目标上,无政府主义者仍还是展现出了其“自由”的个人主义倾向,并且这种脱离了1920年代特定社会文化语境的“平民”思想,也注定了无政府主义旋即退出历史舞台的历史命运。

行文至此,本文对以“自由”为中心的“民众”话语语义场已有大概描述。实际上,1920年代“新革命派”的“民众”话语更多的是与“革命”话语联系在一起的。而以“自由”为中心的言说主体更多关注的则是“精英”或“传统”文化,对于底层“民众”的关注相对较少,尤其是一些文化保守主义者,他们的精英理念在很大程度上遮蔽了对“民众”应有的关注。这些文化保守主义在认识论上表现为直觉崇拜,对于“人同此心,心同此理”表示认同,追求一种“天人合一”的自由境界。这其中梁实秋就很有代表性,他的“民众”话语是以“人性论”为中心的精英话语。梁实秋崇尚“天才”贬低“民众”,并认为在五四的“民主”文化思潮中,我们把民众的地位看得太高,即使是以民众为主体的革命运动,他也认为是由少数天才的“启示与指导”造成的。而这当中的核心问题在于,梁实秋认为人与人之间是有“差异”的,“天下就没有两个人是无差别的”,因为人里面有“三六九等”的分别[27]。此外,1920年代的“学衡派”也是逆五四新文化的,带有浓厚“精英”色彩的保守主义思想流派。“学衡派”强调“融通的东方人文主义,对来自西方的唯科学主义、文学浪漫主义和文化自由主义进行抵抗”[28]16。由于他们较少涉及底层的与时事紧密相联的“民众”话语,而是把关注点集中在“哲学、政治和教育上的理想主义及文学中的古典主义”[28]122,因而对其言论本文不再作详细分析。

结 语

“五四”之后,以实现共产主义为终极目标的“新革命派”将“工农”视为民众的主体力量。而“旧革命派”则一直摇摆于“工农”与商人、士等阶层之间,也就是说,“旧革命派”对待“工农”的态度一直是暧昧的,不认可或者是没能从根本上意识到“工农”之于中国革命的决定性作用。从某种意义上说,对于“民众”概念的不同界定,表征着新、旧革命派之间在革命出发点、革命的性质以及目标指向上的根本性差异。作为20世纪中国革命“指示器”(indicator)和“推动器”(factor)的“民众”概念[29],形成于摆脱了传统“臣民”意识而具有现代性指向的“国民”话语。中国近代的“国民”话语,由于凸现了“国家”意识而与传统“臣民”区别开来。但不论是以康、梁为代表的改良派,还是以孙中山为代表的革命派,其“国民”所指依然模糊不清。直到“五四”之后,“新革命派”逐步以“民众”取代了“国民”概念,并明确地将“工农”纳入“民众”概念的语义之中。

如果说“旧革命派”是站在资产阶级立场上轻视或看不到工农民众的历史作用的话,那么,以“自由”为言说中心的民众话语则体现了鲜明的“精英”意识。与1990年代的大众批判话语有些类似的是,“自由”知识分子们将工农民众视为与精英对立的下层人民,因而也无法从根本上重视他们的革命力量。

本文之所以将“旧革命派”和“自由”知识分子的民众言说非主流的民众话语进行研究,旨在通过与“新革命派”民众话语的对比,凸显将“工农”视为革命主体力量的话语实践,实为符合时代潮流的正确选择。事实上到了1930年代,工农民众话语逐渐演变为工农大众话语,并且在1940年代以《延安文艺座谈会上的讲话》为标志,工农/工农兵正式被确立为中国革命的主体力量,直到革命最终走向彻底胜利。

注 释:

①为了研究的方便,本文把以信仰共产主义主张的“中国共产党”称为“新革命派”,而把主要由同盟会改组的国民党,以及与之革命思想较为接近的其他派别统称为“旧革命派”。由于“旧革命派”的革命目标与以实现共产主义为目标的“新革命派”差距甚大,故而将其革命主张视为非主流话语。

②无政府主义,是五四时期一些知识分子所信奉的政治理念,这种“主义”的核心思想是提升个人自由及废除政府当局与所有的政府管理机构,带有浓重的“自由”倾向,因此我们把它的“民众”言说也划归到以“自由”为中心的“民众”话语语义场之中,但并不意味着无政府主义就等同于自由主义。