放顶煤长壁开采浅覆岩结构与变形研究

2021-09-28何泽志

何泽志

(山西宁武大运华盛老窑沟煤业公司,山西 宁武 036700)

当在浅埋煤层采用放顶长臂开采的方法时,由于诱发开采压力很强,迫使覆岩破坏变形区域很大,可能会破坏负荷中的含水层,引起地表沉降,并破坏地表结构和环境,因此,检测开采造成的破坏和变形具有非常重要的意义[1-3]。在文献[4]中尹希文、常运飞采用相似模拟,微震实测,矿压监测等方法研究了放顶煤长壁工作面上覆岩层变形破坏规律,得到了周期来压与放顶煤高度[4]的间隔。刘全明[5]采用相似模拟实验的方法,研究了浅埋深薄基岩条件下综放开采覆岩运移规律的埋深效应,确定了覆岩石结构。黄汉富[6]对薄基岩综放采场覆岩结构运动规律及支架围岩关系进行了深入研究。建立了薄基岩厚松散层综放开采覆岩运动的结构力学模型,给出了覆岩复合平衡结构的稳定性判据。文献[7]采用反计算方法测量了最大破坏高度,得到了岩体与岩体之间的关系。Mills[8]等人描述了两个测量站之间的倾角仪的安装,并考虑探测结果可为研究长壁护墙板上覆岩层移动规律提供科学依据。根据面板的电参数关系分析了垮落带的动态变化。采用全视钻孔摄影技术和地震CT技术对综放工作面上覆岩层的变形破坏进行了检测。

1 组合测量技术的基本原理

1.1 全景钻孔摄像

全景式钻孔摄像系统首先使用钻头对岩层进行钻孔,接着使用自供电的探头采集岩层特征数据,将数据结果进行记录后通过计算机处理数据。从而定量分析出钻孔中的裂纹宽度和破环条件。

如图1所示,井眼全景摄影系统由探头、控制器、吊装支架、电缆和计算机组成,在探测器的中心有一个摄像头,可对井眼进行360°全景观测。如图2所示,摄像机通过光反射锥透镜对井壁进行拍摄,然后对采集到的数据进行实时转换、截取、拼接等处理,形成完整的井壁照片。照片根据垂直方向的埋深拼接在一起,在水平方向按照N-E-S-W-N序列进行排列。每一张照片都从北面开始,以确保正确的穿孔在一起。当展开的照片被包裹起来并旋转观看时,它就变成了一个虚拟的岩心。

图1 全景钻孔摄影组件

图2 钻孔全貌照片的发展

1.2 井间地震CT测量

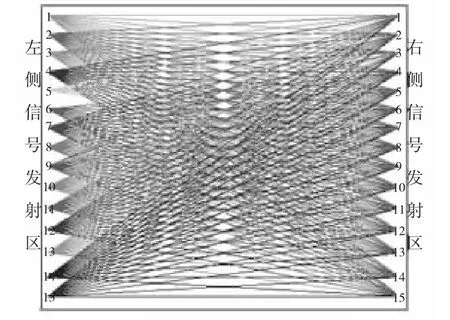

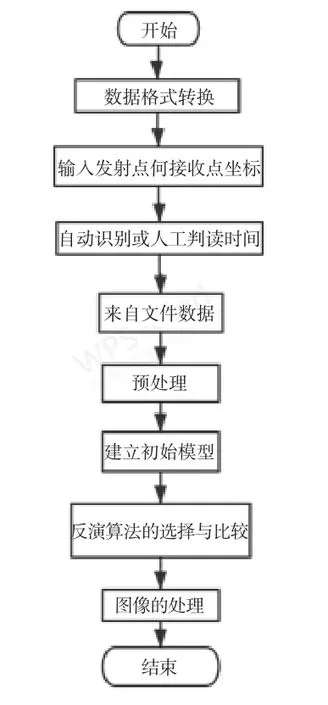

在井间地震CT测量中,左侧设几个信号发射点,右侧设几个信号接收器。信号源可以是爆炸、电弧或锤击。利用地震CT系统在覆盖层中生成发射接收射线密集网络,如下页图3所示。根据密度和分辨率,将网络划分为单元,建立了测量参数的线性联立方程。选择合适的射线跟踪和反演方法对这些方程进行处理(见图4)。在此基础上,建立了测区的地震速度分布,可用于解释地质构造分布中的异常区域以及裂缝发育。被测岩体地震速度在正常区相对均匀,在完整致密区地震速度高,在松散破碎区和裂缝发育区地震速度低。

图3 地震CT系统产生的地震射线分布

图4 地震逐层摄影反演流程

2 覆层破坏和变形的测量

2.1 矿区描述

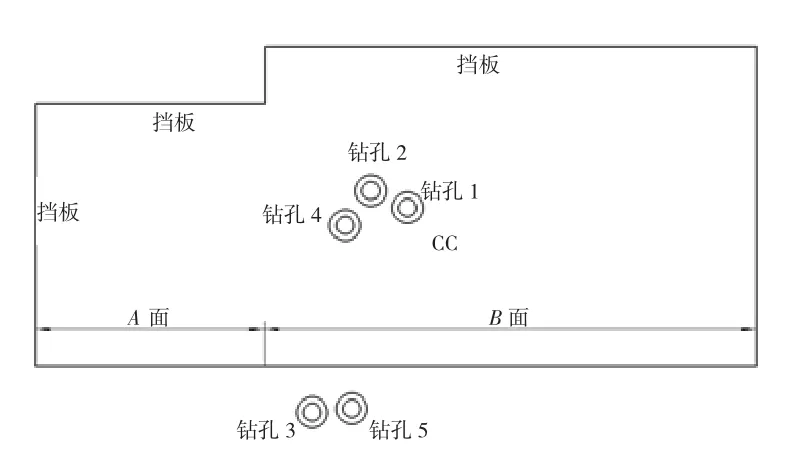

大运华盛老窑沟位于中国山西宁武县宁武煤田主要开采煤层为2号、5号煤层,厚度9~11 m,平均厚度10 m。CC综放板由于受相邻面板的影响,分为两段。如图5所示,A段宽86.4 m,长222 m,B段宽126.5 m,长371 m。采高3 m,顶煤放顶煤7.0 m。大采高会在覆岩上形成大面积破坏区,增加采动压力。因此,采用全视角钻孔摄影和地震CT扫描仪监测覆盖层的破坏和变形。

图5 放顶煤CC层

2.2 井眼布置和监测作业

考虑到操作全视图钻孔摄影和地震CT技术的要求,钻孔在CC中心,沿推进方向距离切眼约150 m。第一个钻孔1钻取岩心采矿前在盘区中心沿工作面方向钻孔2,3孔在盘区边缘外33 m处钻孔。当覆岩稳定后,开采3个月左右,4和5钻孔分别在2和3钻孔附近钻孔。钻孔1井为参考井,钻孔2-钻孔5井为应用全视图摄影和地震CT技术。钻孔完成后孔壁将被清洗,采用GD3Q-A/B全视角拍摄系统进行测量。

采用sercel-428 Lite型地震CT系统对CC板钻孔的上覆构造进行了探测。采用钻孔4/钻孔5作为源接收孔,探测上覆岩层裂隙情况。

2.3 测量结果分析

结果表明,钻孔2和钻孔3钻孔未受影响。覆盖层完整,无固有裂缝。钻孔5位于面板边缘外33 m处。采动影响较小,且相对完整。钻孔4钻孔位于盘区中心,受采动影响较大。不同深度的地层柱如下页图6所示。在41.80~42.60 m深的黄土中,孔壁完好,无裂隙;基岩位于71.72~72.48 m之间,裂缝相对较少,间距较小。90.60~91.28 m为基岩,局部发育致密裂隙。在106~171 m之间,有发育的大孔径水平和垂直裂缝,局部地层破碎严重。因此,垮落带顶部深度为171 m,破碎带顶部深度为106 m。弹性弯曲区在其上方。

图6 钻孔4井地层柱

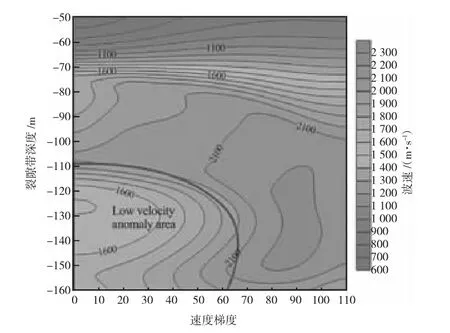

通过地震CT测得的地震波行波网反演得到地震速度图,如图7所示。开采前,地层流速均匀,黄土与基岩边界明显。采后最大横向速度为2 300 m/s,最小横向速度为650 m/s,速度范围为1 400~2 050 m/s。认为是由于覆岩中存在采动诱发裂隙,确定裂隙带顶部深度为110 m,这与全视图摄影的结果一致。

图7 地震CT测量的速度图

因此,根据综合技术的结果,可以确定压裂带顶部在106~110 m的深度。

3 结论

采用全视钻孔摄影技术和地震CT技术对煤矿覆岩破坏变形进行了确定。

1)可以确定垮落带和裂隙带的高度,确定覆岩变形特征。

2)经过开采后,CC上方基岩底部110 m处出现异常低速带,这与全视钻孔摄影确定的106 m深度情况相吻合。

3)CC区上方垮落带顶端深度为171 m,破裂带深度为106~110 m,弹性弯曲区位于断裂区上方。