翳风穴水针治疗亚急性分泌性中耳炎临床研究

2021-09-28王媚王慈丁毅王丽华胡蓉张珺珺郭裕

王媚,王慈,丁毅,王丽华,胡蓉,张珺珺,郭裕

(上海中医药大学附属市中医医院,上海 200071)

分泌性中耳炎(otitis media with effusion,OME)是耳鼻喉科的常见疾病,临床表现为中耳积液以及听力下降,咽鼓管功能异常是主要发病机制[1]。根据病程可分为急性、亚急性和慢性分泌性中耳炎3种。慢性 OME是由急性 SOM未得到及时有效治疗,或由急性OME反复发作、迁延、转化而来。而亚急性分泌性中耳炎(subacute otitis media with effusion,SOME)则是介于急性和慢性OME之间的一种疾病状态,病程一般为起病后3周至3个月之间[2],在此期间如果能够进行有效的治疗,则有希望能阻止部分亚急性患者最终转变为慢性患者,让部分患者避免了鼓膜置管手术治疗,进而避免了可能的置管相关并发症的出现,减轻患者的治疗痛苦。SOME目前的西医经典治疗方案包括鼻用激素、黏液促排剂、口服鼻炎药物及鼓膜穿刺药物注射[3]。其中鼓膜穿刺后鼓室激素注射是西医临床经典治疗方法[4],优点是药物注射到鼓室直接与中耳黏膜接触,药物吸收起效快;缺点是药物在鼓室停留时间短,很快经咽鼓管流出至鼻咽部。能否对鼓室注射的这一缺点进行改进,在当前治疗方案的基础上联合方便可行的中医治疗方法进一步提高当前 SOME的临床疗效,从而阻止部分亚急性患者转变为慢性患者就成为本研究的初衷。本次研究用前瞻性对照设计的方案,在西医治疗 SOME经典方案(鼻用激素+黏液促排+鼓室注射)的基础之上进一步联合翳风穴穴位注射(地塞米松注射液2.5 mg+山莨菪碱5 mg+2%盐酸利多卡因注射液0.2 mL每周1次)治疗,观察这一中西医结合治疗方案对于SOME的临床作用。

1 临床资料

1.1 一般资料

本研究为前瞻性对照研究,研究对象为2017年9月至2019年11月就诊于上海市中医医院耳鼻咽喉科门诊的分泌性中耳炎患者,经筛选确诊为SOME的患者68例,由一名非医师人员采用随机数字表法对入选患者进行随机奇偶数分组,确定治疗方案。奇偶数分别进入对照组和穴位组,每组 34例。对照组中男 14例,女20例;平均年龄(43±13)岁;平均病程(5.18±1.29)周。穴位组中男17例,女17例;平均年龄(41±11)岁;平均病程(5.41±1.52)周。两组一般资料比较,差异无统计学学意义(P<0.05)。

1.2 纳入标准

①耳闷感及听力下降;②鼓膜呈淡黄、橙红或琥珀色;③声导抗为“B”型鼓室图;④病程3周至2个月;⑤签署知情同意书。

1.3 排除标准

①其他原因导致传导性耳聋疾病,如鼓膜穿孔、鼓室体瘤、听骨链外伤或畸形、外淋巴漏、脑脊液耳漏、鼻咽癌、胆固醇肉芽肿等;②明显鼻息肉、鼻窦炎、鼻中隔偏曲及变应性鼻炎患者;③高血压、糖尿病、心脏病及青光眼患者。

2 治疗方法

2.1 对照组

单纯给予鼓室内注射,鼓膜穿刺鼓室内抽液,并注射地塞米松注射液5 mg,每周1次;口服黏液促排药桉柠蒎肠溶软胶囊0.3 g,每日3次;鼻用类固醇激素喷鼻,每次1喷,每日1次,共治疗6周。

2.2 穴位组

在对照组治疗基础上加用翳风穴穴位注射治疗。常规消毒翳风穴及周围皮肤,用2 mL一次性注射器抽取地塞米松注射液 0.5 mL/2.5 mg+山莨菪碱0.5 mL/5 mg+2%盐酸利多卡因注射液0.2 mL/4 mg,排出管内空气,将针头垂直进针,快速刺入翳风穴约0.5寸,缓慢提插至患者有酸胀感,抽吸针筒无回血,缓慢注射药物。进针后不作大幅度提插捻转,避免损伤面神经。每周1次,连用6次。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 七项咽鼓管功能障碍症状评分量表(ETDQ-7)[5]

采用七项咽鼓管功能障碍症状评分量表来评估咽鼓管功能的主观好转程度,其观察指标包括耳受压感、耳痛、耳闷塞感或“水下感”、感冒后鼻窦炎时是否有耳部症状、耳爆裂声、耳鸣、听物朦胧感。每项指标分为没有影响(1~2分)、中度影响(3~5分)以及严重影响(6~7分)。根据实际情况进行逐项打分,并累计总分。ETDQ-7评分降低百分比=[(治疗前ETDQ-7评分-治疗后ETDQ-7评分)/治疗前ETDQ-7评分]×100%。

3.1.2 声导抗

检测鼓室图是否由B型转变为A型或C型。

3.1.3 部分患者中耳乳突CT

CT检查鼓室、鼓窦及乳突气房积液情况与声阻抗3种鼓室图的对应关系。

3.1.4 不良事件的发生情况

鼓室抽液及注射地塞米松后眩晕、鼓膜穿孔不愈合的发生情况。

3.2 疗效标准

有效:治疗后鼓室图由B型图转为A型或者C型。

无效:治疗后鼓室图仍为B型。

3.3 统计学方法

GraphPad Prism 6统计软件分析数据及作图。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,组内比较采用配对样本t检验,组间比较用独立样本t检验;计数资料比较采用Pearson卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 SOME患者的一般情况

68例患者中,自觉患耳听力下降有62例;音叉试验提示均为Rinne试验阴性,而Weber试验偏向患侧;电测听均提示所有患者存在气骨导差,差值为 10~30 dB,均为单耳。68例患者均有患耳耳闷症状,均为单耳。伴随不同程度耳部症状,包括耳受压感、耳痛、感冒后鼻窦炎时是否有耳部症状、耳爆裂声、耳鸣、听声朦胧感。

3.4.2 两组治疗前后ETDQ-7评分比较

为了避免主观评分的差异对分析结果的影响,两组3种不同的鼓室图(B型、C型及A型)的ETDQ-7评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表 1。表明该评分表具有较高的临床评估效价,产生主观评分偏差的可能很小。

表1 两组治疗前后不同类型鼓室图ETDQ-7评分比较 (±s,分)

表1 两组治疗前后不同类型鼓室图ETDQ-7评分比较 (±s,分)

时间 鼓室图类型 组别 例数 ETDQ-7评分 t P治疗前 B型 穴位组 34 25.94±0.29 0.28 0.78对照组 34 26.06±0.30 B型 穴位组 7 25.29±0.47 0.13 0.90治疗后对照组 16 25.38±0.40 C型 穴位组 9 14.22±0.72 0.11 0.92对照组 6 14.33±0.61 A型 穴位组 18 8.83±0.35 0.33 0.74对照组 12 9.00±0.33

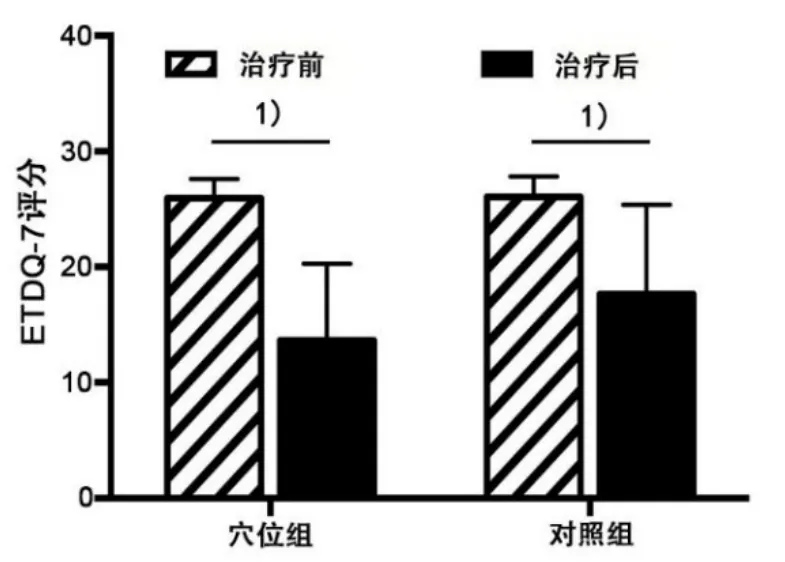

两组治疗前ETDQ-7评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后 ETDQ-7评分均较治疗前降低(P<0.01),且穴位组低于对照组(P<0.01)。详见图1。表明两组治疗方法均可有效降低SOME患者的ETDQ-7评分。

图1 两组治疗前后ETDQ-7评分比较

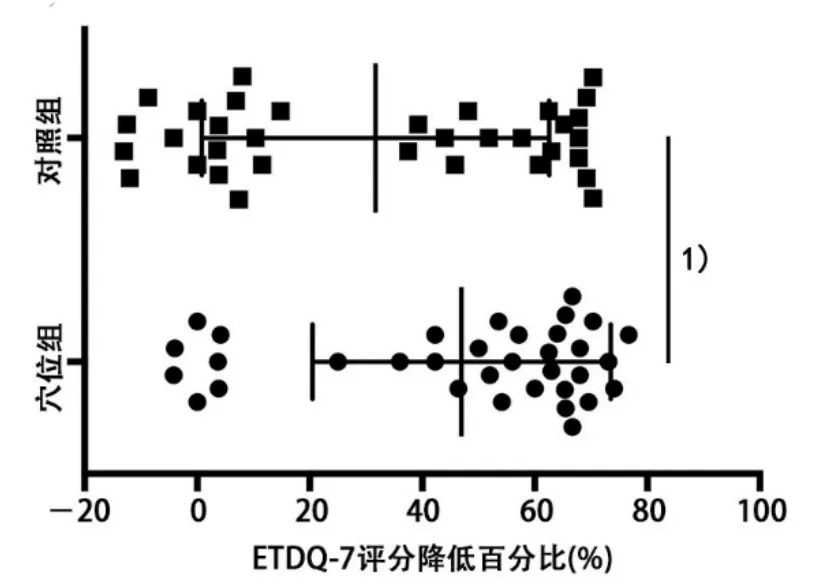

穴位组的 ETDQ-7评分降低百分比高于对照组(P<0.05),表明穴位组降低SOME患者ETDQ-7评分优于对照组。详见图2。

图2 两组ETDQ-7评分减少百分比比较

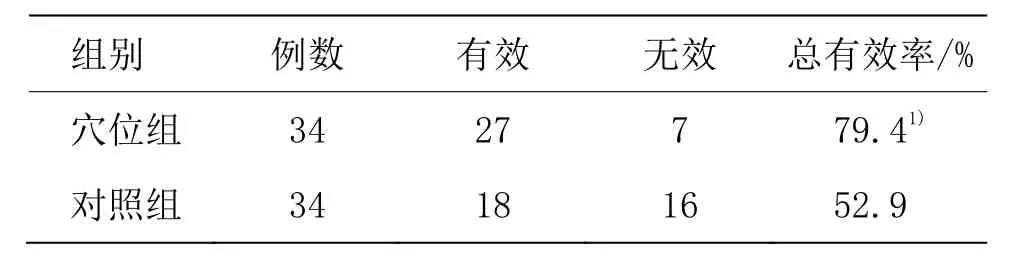

3.4.3 两组临床疗效比较

穴位组和对照组的声导抗总有效率分别为 79.4%和 52.9%,两组比较差异有统计学意义(χ2=5.322,P=0.021<0.05),表明穴位组的总有效率更高。详见表2。

表2 两组临床疗效比较 (例)

3.4.4 声导抗检查结果的中耳CT验证

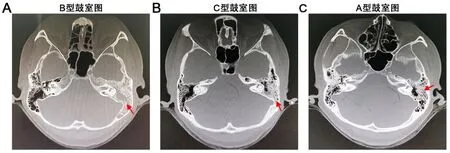

声阻抗检查为B型的患者,中耳CT检查提示鼓室、鼓窦及乳突气房往往积液较明显;声导抗检查提示为C型的患者,中耳CT检查提示鼓室积液基本消失,鼓窦及乳突气房可有少许积液;而声导抗检查结果转为 A型的患者,中耳CT检查提示鼓室、鼓窦积液基本消失,而乳突气房可有少许积液。详见图3。

图3 声导抗检查结果的中耳CT验证

3.5 不良事件

鼓室抽液及注射地塞米松后少许眩晕,穴位组患者中有3例,对照组患者中有1例,均休息后缓解。两组患者中未出现鼓室注射后鼓膜穿孔不愈合病例。两组患者翳风穴注射后均未出现明显不适反应;无其他不良事件。

4 讨论

关于亚急性分泌性中耳炎治疗的国内外文献报道目前不多,国外查阅到 1篇文献报道将其治疗方案等同于慢性OME[6]。国内目前查阅到有2篇关于SOME的中医相关临床研究报道,耳后骨膜下注射地塞米松[1]治疗以及通窍祛闭汤联合耳后穴位注射甲泼尼龙琥珀酸钠治疗 SOME[7],前者为单纯运用骨膜下注射治疗SOME,未结合西医治疗方案;后者为在西医治疗方案基础上联合运用重要汤剂及颅息穴穴位注射治疗 SOME,两个研究报道均取得了较好的临床治疗效果。

分泌性中耳炎在中医学中属“耳闭”范畴。耳之为窍,贵在清空,内无积水,外无渗液,容纳清阳之气,称清空之窍。脾主健运,肺主通调水道,二者气机协调,保持耳窍清空,如若气机失调,则可招致水湿停留,积液中耳腔。十二经脉中,以手少阳经脉与耳部的关系最为密切。翳风穴位于颈部耳垂后方,乳突下端前方凹陷处,是手少阳三焦经腧穴,手足少阳之交会穴。针刺此穴可以调整手、足少阳经气血,疏通经络,通过调节三焦的气化作用可调整脾的健运和肺的通调水道作用,以确保耳窍的清空[8-9]。

穴位注射疗法又称“水针”疗法,是将药物注入特定穴位治疗,从而将中医针刺机械刺激腧穴的作用和西医注射的药物作用完美结合[10-11]。翳风穴与中耳腔邻近,在此穴位注射药物,既可通过针刺达到通络行气及开耳窍的作用,又可使注射药物通过局部渗透到中耳黏膜周围,缓慢释放药物,延长药物作用时间,起到局部抗炎减轻中耳渗出的作用[7]。翳风穴穴位注射常见于面瘫[12]、耳聋[13-14]、耳鸣[15-16]及眩晕[17-18]的治疗。已有个别报道应用于急性分泌性中耳炎[9]及化脓性中耳炎[19],而尚未见运用于亚急性分泌性中耳炎的研究报道。本研究所采用的翳风穴穴位注射(地塞米松+山莨菪碱+利多卡因)为目前尚未见报道的治疗SOME的中西医结合治疗方案。地塞米松是经典的肾上腺糖皮质激素,有抗炎、抗过敏、抗毒、抗风湿作用[20-21];山莨菪碱是拮抗 M胆碱受体的抗胆碱药,对交感神经节后纤维起到调节作用,减少黏膜腺体和杯状细胞的分泌,而且还能扩张血管解除微血管痉挛,调整血管壁的通透性,减少水湿外渗[17,22-23]。利多卡因是临床常用的局麻药,在耳鼻喉科常用于耳鸣的治疗[24-26]。

在本研究中采用了 ETDQ-7量化评分表[5,26-27]对两组患者治疗前后的咽鼓管阻塞好转程度进行了评估。这是一种咽鼓管功能好转程度比较特异性的评估方法,是由与咽鼓管功能障碍症状相关的 7个问题组成,根据症状的严重程度划分为7个不同等级,分数越高,症状越重,“1分”代表几乎没有影响,“7分”代表严重影响。患者根据其自身主观感觉逐项进行评分,并累计总分来评估症状严重程度,是一种新的更加具体与完善的咽鼓管功能评估方法。穴位组和对照组患者治疗后的ETDQ-7评分均较治疗前减轻。表明两组治疗方法均可不同程度降低SOME患者的ETDQ-7评分,对SOME均有不同程度的临床治疗作用。穴位组的ETDQ-7评分降低程度百分比高于对照组,表明穴位组联合穴位注射的方案能在对照组单纯鼓膜穿刺的基础上进一步降低 SOME患者的 ETDQ-7评分,也就是进一步改善咽鼓管功能。穴位组的声导抗总有效率为79.4%,高于对照组的 52.9%,表明穴位组的治疗方案有更高的有效率。为了验证声导抗检查结果对中耳积液程度评估的临床精确性,笔者对部分患者进行了中耳 CT检查验证,笔者发现B型鼓室图对应的中耳CT表现为鼓室鼓窦及乳突气房大范围的积液,C型鼓室图对应的中耳CT表现为鼓室基本无积液,鼓窦及乳突气房少许积液,而 A型鼓室图所对应的中耳 CT表现为鼓室及鼓窦基本无积液,乳突气房可有少量积液。

综上所述,本研究首次在西医经典药物治疗及鼓室内注射治疗方案的基础上对翳风穴进行穴位注射治疗 SOME,对鼓膜穿刺鼓室药物注射的临床弊端(药物在鼓室停留起效时间短)进行改进,通过水针将药物直接注射到翳风穴进行治疗,不仅起到了机械刺激翳风穴的物理作用,还将药物注射到中耳腔的周围组织中,通过药物的缓慢释放,明显延长了对中耳腔黏膜的药物作用时间。从主观(ETDQ-7量化评分表)到客观(声导抗及 CT)的验证结果保证了对两种治疗方案临床疗效进行比较的准确性。发现这一中西医结合治疗方案能进一步提高 SOME的临床疗效,从而让部分 SOME患者避免了鼓膜置管手术治疗,从而避免了一些置管相关并发症的出现,如鼓室内感染形成化脓性中耳炎、鼓膜穿孔不愈合、鼓室内肉芽生长等[28-29]。该治疗方案无需特殊及昂贵的治疗设备,便于临床应用。