4~7 岁儿童时间概念的获得方式*

2021-09-27刘鹏飞崔佳歆任维聪张志杰

刘鹏飞 崔佳歆 任维聪 张志杰

(河北师范大学教育学院,石家庄 050024)

1 引言

1.1 儿童时间概念的加工特征

时间概念是事物运动变化顺序性和持续性的反映。对时间概念的理解主要包括等级含义和数量含义(余习德,李明,夏新懿,朱一奕,高定国,2019;Labrell,Mikaeloff,Perdry,& Dellatolas,2016)。

儿童从使用和表达时间概念开始,对时间概念的理解程度不断提高。4 到7 岁是儿童理解时间概念的关键阶段。4 岁的儿童能够表征“昨天”“去年”的前后顺序,7 岁儿童不仅能够表征时间词的前后顺序,还能表征两者之间的距离(Tillman,Marghetis,Barner,& Srinivasan,2017)。3 到7 岁儿童对时间估计越来越精确(Droit-Volet,2016;Espinosa-Fernández,de la Torre Vacas,del Rosario García-Viedma,García-Gutiérrez,& Colmenero,2004)。研究发现儿童在7 岁左右对时间概念的理解显著提高(Espinosa-Fernández et al.,2004;Mioni,Stablum,Grondin,Altoé,& Zakay,2018)。

1.2 儿童时间概念加工的心理机制

尽管时间概念较早出现在儿童的语言表达中,但儿童需要发展到一定的年龄阶段才能准确理解时间概念的含义(Shatz,Tare,Nguyen,& Young,2010)。先前研究表明4~7 岁是从不能准确表达时间词到精确使用时间词的阶段,但并未揭示儿童通过哪种方式获得时间概念含义。本研究关注儿童理解和加工时间单元词可能的方式。以往研究提出儿童主要依赖两种认知加工过程习得时间概念:一是主客观映射,主要是基于事件、体验的映射;二是言语逻辑思维操作,包含对时间语词关系的理解(余习德等,2019)。

主客观映射的观点认为,儿童通过将主观经验映射为相应时间长度来理解时间概念含义(刘文娟,李莹,王瑞明,2015;Forman,2015;Friedman,1990;Lakoff & Johnson,2003;Magnani & Musetti,2017)。研究发现儿童在没有掌握时间概念之前已具备感知时间的能力(Droit-Volet,2016)。婴儿可以判断时间长短,随着年龄的增长,儿童时间感知能力更加精确(Martinez-Alvarez,Pons,& de Diego-Balaguer,2017)。一方面感知经验能够帮助儿童理解和整合时间信息,随着儿童对时间、动作等经验不断感知,记忆痕迹得到多次激活,并得到巩固,儿童感知时间的准确性越来越高(Rattat & Tartas,2017)。另一方面精确的时间估计帮助儿童进一步优化感知经验,例如对时间的精确估计可以帮助儿童更安全地过马路,更有节奏地鼓掌等(Coull & Droit-Volet,2018)。因此,感知经验和时间估计相互促进、相互优化,儿童可以通过经验映射的方式加工时间信息。

言语逻辑思维操作的观点认为,儿童通过逻辑推理构建各个时间词之间的关系来加工时间概念(Carey,2004;Gentner,2016;Pecher & Zeelenberg,2018;Wagner,Tillman,& Barner,2016)。研究发现儿童对概念的推理过程是促进儿童加工概念精确意义的来源(Marušič et al.,2021)。儿童可以直接通过语言的提示作用来理解时间概念,例如在英语表达中,儿童可以通过时态区分过去和未来,汉语中通过“曾经”“将要”等时间副词区分过去和未来(毕鸿燕,彭聃龄,2002)。此外,在日常沟通中,不同的时间词出现在大量的语境中,儿童可以通过对比、推理时间词之间的关系获得时间概念的含义。如,“这个节目有1 小时,现在只剩下几分钟了。”在这种语境中儿童不需要知道小时和分钟具体的长度,就可以理解1 小时长于1 分钟。这种基于言语的逻辑思维操作可以获得时间词的等级含义(Nelson,1991)。

通过加工时间词之间的关系来理解时间概念时,儿童不需要理解时间词对应的准确长度就能够获得时间概念的等级含义。但是如果要理解时间概念的准确含义,一方面需要理解时间词包含的数量含义,另一方面还需要掌握时间概念的定义,即知道“1 小时等于60 分钟,1 分钟等于60 秒”等概念。这些能力都需要儿童认知发展到一定阶段才能获得。

综上,儿童对时间词含义的理解可能与感知经验有关,也可能与语言发展有关。通过感知经验对时间概念的理解虽然不精确,但可以进行时间词的等级对比和排序,也可以在对精确性要求不高的背景下,加工时间概念的数量含义(Friedman,1990)。通过言语思维操作也可以进行时间概念的等级排序而不精确加工时间长度,但若要精确地加工时间词的含义,就必须理解时间词包含的数量含义,以及时间概念的基本定义。

1.3 儿童加工时间单元词的心理机制

本研究关注不同年龄阶段儿童时间单元词的理解情况及其相关的心理机制,主要探究儿童对时间单元词等级含义和数量含义的理解与年龄之间的关系。如果儿童对等级和数量含义的理解表现出同步性,则支持主客观映射的观点,说明儿童可以基于事件或个人体验获得一定的等级和数量含义。如果对等级含义和数量含义的掌握表现出随年龄增长的异步性,则支持言语逻辑思维操作的观点,说明儿童需要在言语能力发展到一定阶段才能完全掌握时间概念的等级和数量含义。

本研究通过3 个实验探讨儿童对时间概念“ 秒”“ 分”“ 小 时”“ 天”“ 星 期”“ 月”“年”的获得机制。实验1 以时间词语对比的方式考察儿童理解时间概念等级含义的情况。实验2 通过对包含不同数字的时间词进行对比,探讨儿童加工时间概念数量含义的情况。实验3 通过空间长度映射的方式让儿童对数字和时间进行线性估计,进一步检验儿童对时间概念数量含义的理解情况,并探讨时间概念基本定义的学习与时间词理解之间的关系。本研究采用以上两种范式(Tillman & Barner,2015)探讨4 到7 岁儿童对时间概念的获得方式,一方面能够进一步了解儿童加工时间概念的方式,另一方面为时间概念的教学提供参考。

2 实验1:儿童对时间词等级含义的理解

2.1 被试

选取88 名幼儿园和小学儿童(男生44 名,女生44 名)参与研究。其中4 岁儿童28 名(男生17 名,女生11 名),平均年龄4.6 岁;5 岁儿童23 名(男生11 名,女生12 名),平均年龄5.5 岁;6岁儿童24 名(男生13 名,女生11 名),平均年龄6.7 岁;7 岁儿童13 名(男生7 名,女生6 名),平均年龄7.3 岁。

2.2 实验程序

让儿童对比两个时间词的长短,并对儿童的回答进行记录。为避免顺序效应,实验以长时间词是否在前分成2 组。每组中有秒、分、小时、天、星期、月、年这七个时间概念,为两种时间概念类型:钟表时间(秒、分、小时、天)和日历时间(天、星期、月、年)。对比设置在3 个等级差范围内,分别为:秒vs.分、秒vs.小时、秒vs.天、分vs.小时、分vs.天、小时vs.天、天vs.星期、天vs.月、天vs.年、星期vs.月、星期vs.年、月vs.年、小时vs.星期,共13 种对比形式,26 个试次。每组对比词用一个动词搭配(跑、玩、哭、睡、说话、跳舞)。采用伪随机形式,每一动词搭配过所有时间词,同一个动词不在两个相邻试次中出现。具体操作流程如下:首先向儿童介绍两个人物(杰克和安妮),然后向儿童提问,例如,“杰克跑了1 分钟,安妮跑了1 小时,谁跑的时间长?”实验中数字保持不变,对先提及哪个人物在试次间进行了平衡。

2.3 结果

首先,分析儿童回答问题的正确率。通过t检验发现,各年龄段儿童的正确率均显著大于50%[4 岁:t(27)=3.89,p<0.05;5 岁:t(22)=16.15,p<0.001;6 岁:t(23)=49.84,p<0.001;7 岁:t(12)=123.34,p<0.001]。以年龄为自变量,正确率为因变量进行单因素方差分析,发现各年龄段儿童间正确率差异显著,F(3,84)=75.27,p<0.001。通过年龄之间多重比较发现,6 岁和7 岁儿童正确率差异不显著,其余各年龄之间正确率差异显著。

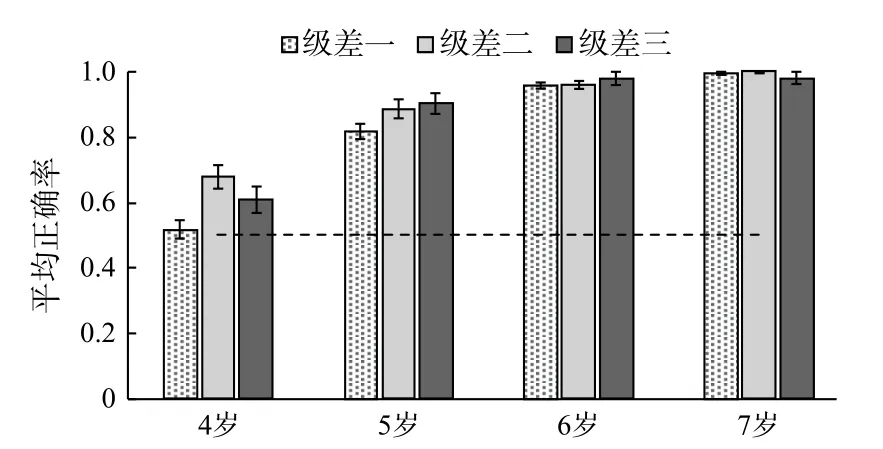

分析时间概念之间的等级差,探究儿童获得等级含义的情况。对比时会产生等级差,例如秒和小时差2 级,秒和天差3 级,实验共有三个等级差:级差一、级差二、级差三。以年龄、等级差为自变量,正确率为因变量进行重复测量方差分析。年龄主效应显著,F(3,252)=68.31,p<0.001,η=0.71;等级主效应显著,F(2,83)=8.97,p<0.001,η=0.18;交互作用显著,F(6,168)=4.09,p=0.001,η=0.13。4 岁、5 岁儿童三个等级差异显著,F(2,83)=22.50,p<0.001、F(2,83)=4.51,p=0.014。6 岁和7 岁儿童等级差异不显著,F(2,83)=0.22,p>0.05,F(2,83)=0.10,p>0.05。见图1。4 岁儿童级差一任务(M=0.52,SD=0.14)显著低于级差二任务(M=0.69,SD=0.14,p<0.001)和级差三任务(M=0.61,SD=0.22,p=0.037)。5 岁儿童级差一任务(M=0.82,SD=0.23)显著低于级差二任务(M=0.89,SD=0.29,p=0.008)和级差三任务(M=0.90,SD=0.34,p=0.018)。

图1 儿童时间概念三个等级判断的正确率

3 实验2:儿童对时间词数量含义的理解

实验2 让儿童比较包含不同大小数字的时间词,例如2 小时与3 分钟对比,探究儿童对时间概念中数量含义的理解,以探讨儿童是否已掌握时间概念的准确含义。

3.1 被试

选取127 名幼儿园和小学儿童(男生63 名,女生64 名)参与研究。其中4 岁儿童25 名(男生13 名,女生12 名),平均年龄4.5 岁;5 岁儿童38 名(男生19 名,女生19 名),平均年龄5.5 岁;6 岁儿童28 名(男生13 名,女生15 名),平均年龄6.5 岁;7 岁儿童36 名(男生18 名,女生18 名),平均年龄7.6 岁。

3.2 实验程序

实验1 和实验2 研究范式相同,对比内容加入了数字概念。本研究采用5 种对比形式:分 vs.小时、星期 vs.年、天 vs.年、天 vs.星期、秒 vs.小时。数字和时间概念的组合有三种形式:(1)一样类型,前后数字相同(如2 小时vs.2 分钟);(2)一致类型,时间概念长短和数字大小一致(如2 分钟vs.3 小时);(3)不一致类型,时间概念长短和数字大小不一致(如3 分钟vs.2 小时)。对时间词呈现的先后顺序进行了平衡。

3.3 结果

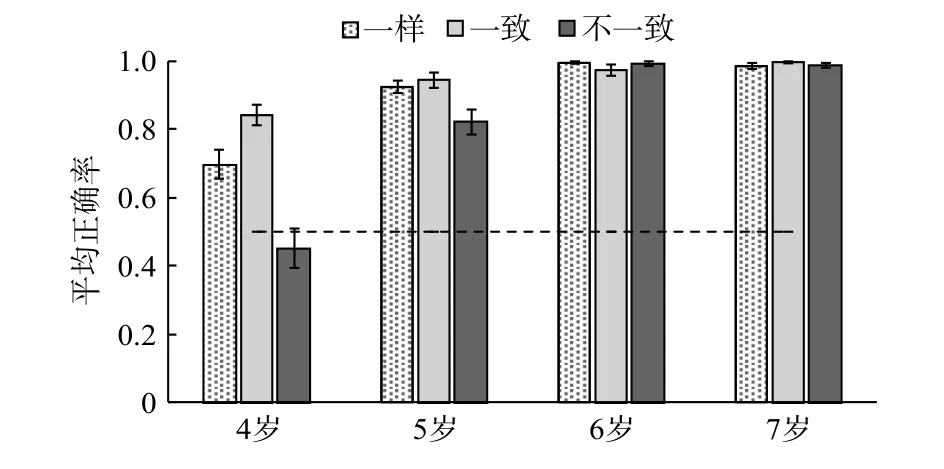

以年龄、对比类型为自变量,正确率为因变量进行重复测量方差分析,发现年龄、对比类型主效应显著,F(3,246)=62.37,p<0.001,η=0.60,F(2,246)=36.44,p<0.001,η=0.23;两者交互作用显著,F(6,246)=17.08,p<0.001,η=0.29。进一步分析年龄和对比类型的交互作用发现,4 岁儿童对比类型存在显著差异,F(2,122)=45.85,p<0.001;一样类型(M=0.70,SD=0.22)显著低于一致类型(M=0.84,SD=0.15,p=0.002),不一致类型(M=0.45,SD=0.29)显著低于一样类型(M=0.70,SD=0.22,p=0.001)和一致类型(M=0.84,SD=0.15,p<0.001)。三种对比类型中只有不一致类型与50%概率水平差异不显著,t(24)=−0.84,p=0.410。5 岁儿童对比类型存在显著差异,F(2,122)=7.16,p<0.05,η=0.11;一样类型(M=0.92,SD=0.13)和一致类型(M=0.94,SD=0.13,p=0.117)没有显著差异,不一致类型(M=0.82,SD=0.22)显著低于一样类型(M=0.92,SD=0.13,p=0.002)和一致类型(M=0.94,SD=0.13,p<0.001)。见图2。6 岁、7 岁儿童三种对比类型没有显著差异。

图2 儿童判断时间概念三种对比类型的正确率

4 岁、5 岁儿童不一致类型正确率低于一致和一样类型。其中5 岁儿童一致类型(如3 小时vs.2 分钟)的正确率是94%,一样类型(如2 小时vs.2 分钟)的正确率是92%,说明5 岁儿童已经掌握数字大小以及时间概念的等级含义。而不一致类型(如2 小时vs.3 分钟)的正确率是82%,显著低于前两种类型。5 岁儿童未能将时间词和数字整合,表明儿童对时间词数量含义的理解不是通过经验映射的方式,有可能是基于定义对时间词进行加工和判断。

4 实验3:儿童时间词定义学习与理解的关系

上述两个实验都是采用时间词对比的方式,其局限在于多个时间词不能同时比较。实验3 通过空间映射的方式探究儿童能否像成人一样加工时间概念的数量含义,区分时间概念的比率关系,并探讨时间概念定义学习与时间概念数量含义理解的关系。

4.1 被试

选取86 名幼儿园和小学儿童(男生41 名,女生45 名)及20 名在校研究生(男生3 名,女生17 名,平均年龄24 岁)参与研究。其中5 岁儿童23 名(男生11 名,女生12 名)平均年龄5.6 岁;6岁儿童36 名(男生17 名,女生19 名),平均年龄6.6 岁;7 岁儿童27 名(男生12 名,女生15 名),平均年龄7.6 岁。

4.2 实验程序

采用一对一纸笔测试,向被试呈现一张A4 纸上的3 条长度为17cm 的直线,其中一条表示数字大小的线、两条表示时间长度的线。让被试在每条线上确定4 个概念词的位置,并用对应颜色的彩笔在线上画出节点(见表1)。线1 的指导语为:“这是一条数字线,这是0(左端点),这是100(右端点),每一个数字都有自己的位置,请告诉我45 在哪里?并用蓝色的笔进行标记。”其他3 个数字的程序与此相同。线2 的指导语为:“这是一条时间线,这条线可以告诉我们一些事情用了多少时间。从左到右,从很短的时间到很长的时间。每一段时间都有自己的位置,越向右时间越长(用手从左滑向右)。最左边时间很短,如一眨眼的时间,最右边端点时间很长,是一整天的时间。请告诉我小时应该有多长?并用黄色的笔进行标记。”其他3 个时间词的程序与此相同。线3 的指导语与线2 大致相同,仅改变其中的概念词,例如将小时改为2 小时。之后让儿童回答三个问题:“一分钟有多少秒?一小时有多少分钟?一天有多少小时?”以考察儿童获得时间概念定义的情况。

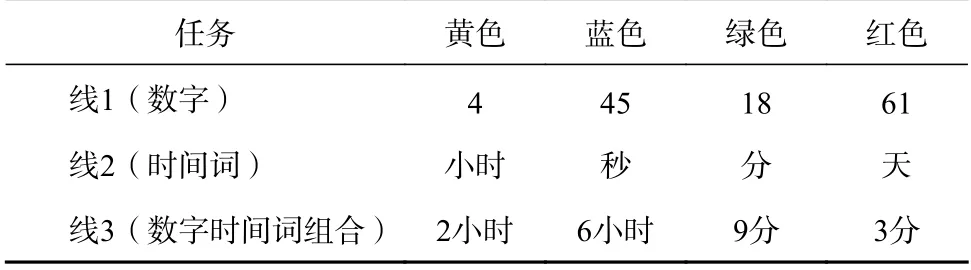

表1 数字线和时间线上的概念词

4.3 结果

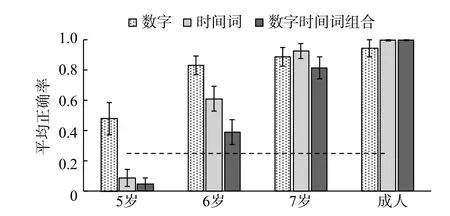

首先检验儿童对各任务的正确排序情况。以年龄、任务为自变量,排序是否正确(正确为1,错误为0)为因变量,进行Logistic 回归分析。年龄和任务主效应显著,χ2(1)=9.10,p<0.01,χ2(2)=9.62,p<0.01;交互作用显著,χ2(2)=13.39,p=0.001。如图3所示。5 岁儿童数字任务判断正确率显著高于时间词任务[χ2(2)=4.54,p<0.05]和数字时间组合词任务[χ2(2)=7.40,p<0.001]。6 岁儿童数字任务显著高于时间词任务[χ2(2)=13.41,p<0.001]和数字时间词组合任务[χ2(2)=27.06,p<0.001]。7 岁儿童数字任务与时间词任务、数字时间词组合任务的差异不显著。5 岁和6 岁儿童的数字任务表现最好,表明儿童对时间词判断的困难不是来自对数字概念的理解。以每一个概念词放在正确位置的概率作为概率水平(25%),通过t检验发现5 岁儿童回答时间词任务正确率低于概率水平,t(22)=−2.71,p<0.05;回答数字时间词组合任务正确率也低于概率水平,t(22)=−4.75,p<0.001。6 岁儿童回答时间词任务正确率高于概率水平,t(35)=4.38,p<0.001;数字时间词组合任务正确率与概率水平差异不显著,t(35)=1.69,p>0.05。

图3 儿童对各任务排序的正确率

测量儿童和成人在三条线上表示每个概念词所对应的线段长度,进一步验证儿童能否像成人一样理解时间概念的数量含义。儿童表征两个时间长度之间的比率,称作“估计比率”,成人表征两个时间长度之间的比率,称作“参考比率”。以参考比率、年龄为自变量,估计比率为因变量分别对时间词任务和数字时间词组合任务进行双因素方差分析。在时间词任务中,年龄、参考比率主效应显著,F(2,498)=35.58,p<0.001,η=0.13,F(5,498)=49.60,p<0.001,η=0.33;交互作用显著,F(10,498)=12.17,p<0.001,η=0.20。在数字时间词任务中,年龄、参考比率主效应显著,F(2,498)=4.21,p<0.05,η=0.02,F(5,498)=11.05,p<0.001,η=0.10;交互作用不显著,F(10,498)=1.27,p>0.05,η=0.03。在两任务中,只有5 岁儿童参考比率的简单效应不显著,F(5,498)=0.29,p>0.05,F(5,498)=0.37,p>0.05。在时间词任务中,6 岁儿童简单效应显著,F(5,498)=15.09,p<0.001;7 岁儿童简单效应显著,F(5,498)=51.38,p<0.001。在数字时间词任务中,6 岁儿童简单效应显著,F(5,498)=2.63,p<0.05;7 岁儿童简单效应显著,F(5,498)=4.25,p<0.05。结果表明,6 岁和7 岁儿童可以区分时间词之间的比率关系。

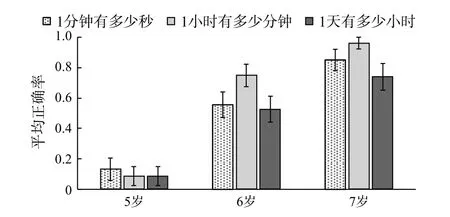

对各年龄儿童回答问题的正确率进行t检验,发现5 岁儿童3 道题的正确率都显著低于概率水平,t(22)=−5.15,p<0.001,t(22)=−6.88,p<0.001,t(22)=−6.88,p<0.001。6 岁儿童在1 小时有多少分钟问题中回答的正确率显著高于概率水平,t(35)=3.42,p<0.05;在其他两道题中差异不显著,t(35)=0.66,p>0.05,t(35)=0.33,p>0.05。7 岁儿童3 道题的正确率显著高于概率水平,t(26)=5.05,p<0.001,t(26)=12.50,p<0.001,t(26)=2.80,p<0.05。见图4。

图4 儿童回答时间概念定义问题的正确率

以年龄、参考比率、定义获得为自变量,估计比率为因变量进行方差分析,发现参考比率、年龄和定义获得主效应显著。其中,参考比率主效应:F(5,450)=23.19,p<0.001,η=0.21。年龄主效应:F(2,450)=3.95,p<0.05,η=0.02。定义获得主效应:F(3,450)=5.94,p<0.01,η=0.04。三因素及两因素交互作用均不显著。结果表明,定义的学习是影响儿童加工时间概念数量含义的重要因素。

5 讨论

本研究通过三个实验探讨儿童时间概念的获得方式。实验1 和实验2 采用时间词对比的方式发现儿童在4 岁已经获得时间概念的等级含义,随着年龄的增长,时间词判断的正确率提高。4 岁和5 岁儿童在数字与时间词等级不一致的对比类型条件下,时间概念判断的正确率显著低于一样和一致两种形式。6 岁、7 岁儿童三种类型对比没有显著差异。实验3 采用空间映射的方式发现6~7 岁儿童能够与成人一样区分时间概念之间的比率,并发现时间概念定义学习有助于儿童精确理解时间概念。

综合3 个实验发现,4、5 岁儿童能够理解时间概念的等级含义,但不能像6 岁、7 岁儿童正确对比2 小时和3 分钟,不能像成人一样区分时间词之间的比率,直到儿童能够通过定义来加工时间概念的数量含义。儿童加工时间概念具有阶段性,通过构建时间概念之间的关系加工时间概念含义,符合言语逻辑思维操作的观点。

加工时间词之间的关系是儿童早期理解时间概念含义的主要方式。先前研究发现儿童能够把表示时间的词语组织到一个范畴中,当问到有关时长的问题时学前儿童会用数字加时间词方式进行回答(Shatz et al.,2010)。本研究进一步发现儿童不仅可以表达和使用时间词,还通过对比构建时间词之间的关系理解时间概念的等级含义。只是儿童理解的等级意义不像成人那样还包含着对应长度和比率关系。

早期儿童能够表达和使用时间概念为儿童获得概念的等级含义提供重要基础。大量的语言输入促使儿童对比语句中的时间概念,理解时间概念的等级含义(Nelson,1989)。在此基础上,儿童需要通过学习时间概念的定义来进一步获得其精确含义(Friedman,1978;Wilkening,Levin,& Druyan,1987)。对话环境的支持以及词语关系的加工可以优化儿童对时间概念的理解,从而完成等级含义到数量含义的理解过程。

感知经验的表征是加工时间概念的重要基础。早期儿童通过语言环境构建时间词语和生活情境之间的关联,需要有感知经验的参与,建立客观世界与概念之间的联系,形成最初的语言标签(Wagner et al.,2016)。而在对时间概念本身的理解阶段,儿童通过对比来对词语进行加工,不断细化词语之间的联系,理解时间词的含义。Carey(2009)认为,儿童这种通过对概念关系的加工来理解抽象概念含义的过程是自行对比推理的过程。

6 结论

儿童对时间概念的理解具有阶段性,儿童先获得时间概念的等级含义,并通过定义学习获得时间概念的精确含义。