秣食豆播期和混播比例对玉米叶倾角的影响

2021-09-26商博张淑艳白梅荣张艺桐谭国娟

商博 张淑艳 白梅荣 张艺桐 谭国娟

摘要:为了探讨混播栽培条件下,秣食豆播种时期与比例对玉米生产机能影响的机理,进一步研究混作方式下的光合性能,为提高作物混作栽培利用与生长特性提供有力依据,于2011年和2019年在内蒙古民族大学试验农场,将秣食豆与饲用型玉米科多8按0 ∶1、1 ∶1、2 ∶1、3 ∶1混播比例和5月10日、6月11日2个播种时期进行混播,分析研究秣食豆混播时期和比例对玉米叶倾角的影响。结果表明,秣食豆播期对玉米叶倾角无显著影响;混播比例对玉米叶倾角影响显著,叶倾角均表现出随混播比例的增加而增大,混作的叶倾角均高于单作玉米的趋势;播种时期与比例互作显著,从大喇叭口期、抽雄期、吐丝期和灌浆期4个玉米生育期来看,均表现为单作下叶倾角最小,混播3株秣食豆的玉米叶倾角最大,下层叶叶倾角均大于上层叶叶倾角。

关键词:玉米;秣食豆;播期;混播;叶倾角

中图分类号:S513.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)17-0087-04

收稿日期:2021-05-01

基金項目:内蒙古自治区科技计划(编号:2019GG245)。

作者简介:商 博(1996—),女,内蒙古通辽人,硕士研究生,主要从事草地生态与环境研究。E-mail:953066966@qq.com。

通信作者:张淑艳,硕士,教授,主要从事草地生态与环境研究。E-mail:zhangshuyan64@163.com。

玉米是饲料之王[1],被广泛用作青贮的原材料。玉米是高大作物,叶片丰富,其冠层叶片的空间分布对光能合理利用具有重要意义,叶倾角和叶向值作为冠层结构的重要参数,受到了广大学者的普遍关注[2-5]。有试验证明,玉米叶倾角在不同栽培方式和密度下,随着密度增加,玉米的叶倾角增加[6-7],下层叶片和上层叶片的响应也不一致[8]。玉米与豆科植物混播具有显著的增产效应[9-10],对提高玉米粗蛋白质含量、改善玉米饲用品质有显著作用[11-12]。秣食豆在混播模式下,具有攀援缠绕生长的特性,试验证明秣食豆与玉米混播是较好的混播组合[13-14]。为探讨混播条件下秣食豆对玉米生产机能影响的机理,本试验研究了秣食豆不同播期和混播比例对玉米叶倾角的影响。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2011年、2019年选择在内蒙古民族大学试验农场(122°22′E、43°36′ N)进行,年平均降水量可达399.4 mm,年平均温度在6.6 ℃左右,无霜冻期约149 d。该试验地土壤有机质含量23.6 g/kg,碱解氮含量79.8 mg/kg,速效磷含量10.76 mg/kg,速效钾含量79.5 mg/kg,pH值为8.9。

1.2 试验材料与方法

以玉米(科多8)与秣食豆(褐色)为试验材料,采用随机区组设计,3次重复,试验面积为32 m2。

试验以单播玉米(行距0.6 m,株距0.28 m)为对照,设A1期(与玉米同期播种,试验时间为5月10日)和A2期(玉米苗期播种,试验时间为6月11日)2个秣食豆播期,并在单播K0基础上,在玉米株间分别均匀混播1、2、3株秣食豆,混播比例分别记为K1、K2、K3。在大喇叭口期、抽雄期、吐丝期和灌浆期4个玉米生育期,每个处理小区取1组,每组取3株玉米,以棒叶为起点,分上下2层叶测定叶倾角的变化。

整地时施底肥磷酸二铵150 kg/hm2、硫酸钾135 kg/hm2,在玉米5~8叶期,继续中耕追施氮肥150 kg/hm2,生育期灌溉2次。

2 结果与分析

2.1 混播比例对玉米叶倾角的影响

2.1.1 混播比例对玉米上层叶叶倾角的影响 如图1所示,上层叶叶倾角随着混播比例的增加而逐渐升高,叶倾角在不同混播比例下有显著差异(P<0.05)。玉米各生育期的叶倾角均表现为K3>K2>K1>K0,K3比K0比例下的叶倾角分别大了83.5%、31.2%、51.1%、52.2%。

大喇叭口期和玉米灌浆期的上层叶叶倾角均表现为K3、K1、K0之间有显著差异(P<0.05),且K2与K3、K1之间差异不显著;抽雄期的叶倾角在K3、K2比例下显著大于K0(P<0.05),K1与上述3种比例之间差异不显著;玉米吐丝期的叶倾角在各混播比例下均显著大于单作(P<0.05),K3与K1、K2间差异不显著。

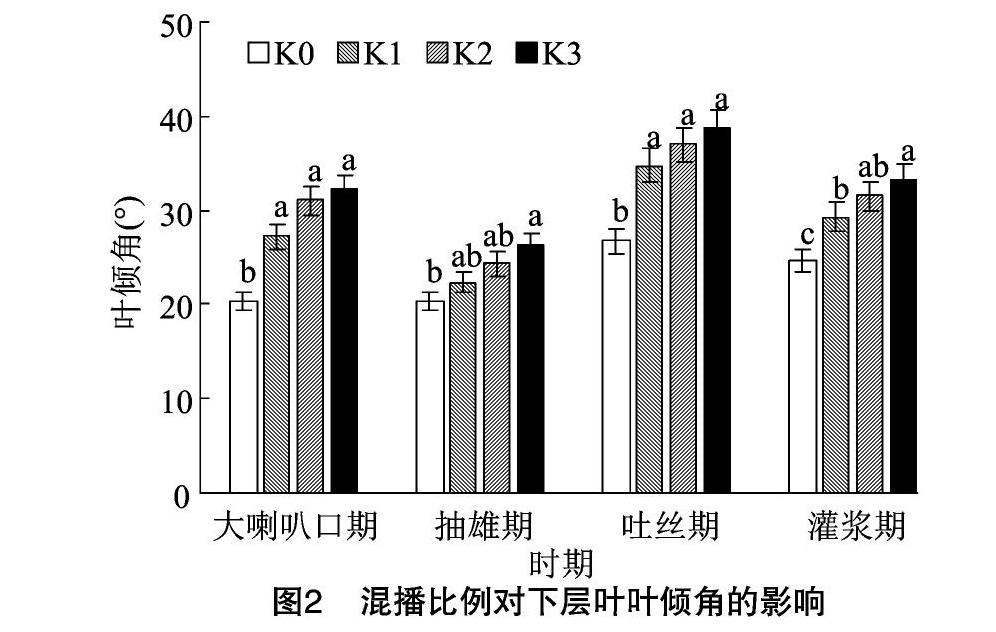

2.1.2 混播比例对玉米下层叶叶倾角的影响 如图2所示,下层叶叶倾角随着混播比例的增加而逐渐升高,且混播比例对叶倾角有显著影响(P<0.05)。玉米各生育期的叶倾角均表现为K3>K2>K1>K0,K3比K0比例下的叶倾角分别大了58.6%、29.1%、45.3%、34.4%。

大喇叭口期下层叶叶倾角K1、K2、K3均显著大于K0(P<0.05),三者间均无显著差异;玉米抽雄期叶倾角K3比例显著大于K0(P<0.05),与K1和K2比例之间差异均不显著;玉米吐丝期各混播比例下叶倾角均显著大于单作(P<0.05),K1、K2、K3间无显著差异;玉米灌浆期的叶倾角K3显著大于K0和K1(P<0.05),与K2无显著差异。

2.2 播期和混播比例对玉米叶倾角的影响

2.2.1 播期和混播比例对玉米大喇叭口期叶倾角的影响 如图3所示,玉米大喇叭口期的叶倾角在不同播期和比例下,上层叶和下层叶均表现出混作秣食豆的叶倾角大于单作玉米的趋势。

8个处理组合的上层叶叶倾角比较:A1K3的叶倾角最大,为32.7°,A2K3的叶倾角其次,为29.7°,K0(单作玉米)的叶倾角均最小,为17.0°,A1K3和A2K3比K0(单作玉米)的叶倾角分别大了92.4%和74.7%。方差分析表明,混作秣食豆处理除A2K1外均与单作玉米之间有显著性差异(P<0.05),各混作秣食豆处理之间的叶倾角均无显著差异。

8个处理组合的下层叶叶倾角比较:各处理间差值小于上层叶,以A1K3的叶倾角最大,为33.3°,A1K2的叶倾角其次,为31.7°,K0(单作玉米)的叶倾角均最小,为20.3°,A1K3、A1K2分别比K0(单作玉米)的叶倾角大64.0%和56.2%。方差分析表明,A1K3、A1K2、A2K3显著高于单作玉米(P<0.05),A1K1、A2K2、A2K1与单播间差异不显著。

2.2.2 播期和混播比例对玉米抽雄期叶倾角的影响 如图4所示,玉米抽雄期的叶倾角在不同播期和比例下,上层叶和下层叶均表现出混作秣食豆的叶倾角大于单作玉米的趋势。

8个处理组合的上层叶叶倾角比较:A2K3的叶倾角最大,为24.3°,A2K2的叶倾角其次,为22.3°,K0(单作玉米)的叶倾角最小,为17.0°,A2K3、A2K2的叶倾角较大,分别比K0(单作玉米)大42.9%和31.2%。方差分析表明,A2K3的叶倾角显著高于K0(单作玉米)和A1K1(P<0.05),与其他处理组合间无显著差异。

8个处理组合的下层叶叶倾角比较:A2K3的叶倾角最大,为26.7°,A2K2的叶倾角其次,为26.3°,K0(单作玉米)的叶倾角最小,为20.3°,A2K3、A2K2比K0(单作玉米)的叶倾角分别大了31.5%和29.6%。方差分析表明,8个处理组合的叶倾角无显著差异。

2.2.3 播期和混播比例对玉米吐丝期叶倾角的影响 如图5所示,玉米吐丝期的叶倾角在不同播期和比例下,上层叶和下层叶均表现出混作秣食豆的叶倾角大于单作玉米的趋势。

8个处理组合的上层叶叶倾角比较:A1K3的叶倾角最大,为35.3°,A1K2的叶倾角其次,为34.0°,K0(单作玉米)的叶倾角最小,为22.7°,A1K3、A1K2的叶倾角比K0(单作玉米)分别大了55.5%

和49.8%。方差分析表明,各混播处理组合间均无显著差异,但与K0(单作玉米)之间均有显著差异(P<0.05)。

8个处理组合的下层叶叶倾角比较:A1K3的叶倾角最大,为39.7°,A2K3的叶倾角其次,为38.0°,K0(单作玉米)的叶倾角最小,为26.7°,A1K3、A2K3比K0(单作玉米)的叶倾角分别大48.7%和42.3%。方差分析与上层叶相同,各混播处理组合间均无显著差异,但与K0(单作玉米)之间均有显著差异(P<0.05)。

2.2.4 播期和混播比例对玉米灌浆期叶倾角的影响 如图6所示,玉米灌浆期的叶倾角在不同播期和比例下,上层叶和下层叶均表现出混作秣食豆的叶倾角大于单作玉米的趋势。

8个处理组合的上层叶叶倾角比较:A1K3的叶倾角最大,为32.5°,A2K3的叶倾角其次,为31.0°,K0(单作玉米)的叶倾角最小,均为20.9°,A1K3、A2K3的叶倾角比K0(单作玉米)分别大55.5%和48.3%。方差分析表明,A1K3、A2K3、A1K2、A2K2间无显著差异,A1K3、A2K3显著大于A1K1、A2K1和K0(单作玉米),并且A1K1、A2K1也显著大于K0(单作玉米)(P<0.05)。

8个处理组合的下层叶叶倾角比较:A1K3的叶倾角最大,为34.0°,A1K2的叶倾角其次,为32.7°,K0(单作玉米)的叶倾角最小,为24.7°,A1K3和A1K2的叶倾角分别比K0(单作玉米)的大37.7%和32.4%。方差分析表明,A1K3、A1K2和A2K3显著大于A1K1、A2K1和K0(单作玉米),并且A1K1、A2K1也显著大于K0(单作玉米)(P<0.05)。

3 讨论与结论

秣食豆是1年生高产饲料作物,茎秆柔软、分枝较多,与玉米混作可以依附茎秆攀援生长,形成稳定的共生群体,是良好的混播模式[15-16]。与单播相比,作物在混播栽培方式下,可以更好地利用土壤吸收营养成分,为作物汲取水分以及充分进行光合作用,对干物质产量积累和土地利用效率有进一步提高的作用[17]。植物光合性能、品种选择、栽培技术等[18-21]均对混播有影响,其中作物冠层结构中叶倾角是影响光合作用的主要参数之一。薛华政等研究发现,每增加1.5万株/hm2种植密度的玉米,底层的叶倾角则相应增大3.1°~7.0°,穗位层的叶倾角则增大6.1°~11.0°[22];吕丽华等研究发现,随玉米密度增加,冠层内叶面积指数则增加,叶夹角逐渐减小[23];邓志兰等研究发现,甜高粱的冠层结构,高密度下冠层顶部叶倾角小,叶向值大,叶片整体相对挺直[24]。本试验中混播时期对玉米叶倾角没有显著影响,玉米只在抽雄期叶倾角表现为第2播种时期大于第1播种时期,其他均为第1播种时期大于第2播种时期;上层叶和下层叶之间的叶倾角在2个播种期均无显著差异。混播比例对玉米叶倾角影响显著,混播群体的叶倾角均随混播比例增加而增加,混作下的叶倾角高于单作玉米的叶倾角。叶倾角在播期和混播比例之间互作显著,混播3株秣食豆的叶倾角显著高于单作玉米的叶倾角,增加秣食豆的混播比例,玉米冠層结构会相应变化,具有一定的影响作用。

参考文献:

[1]周国君,王兴君,崔振国,等. 优质青贮玉米杂交种杜玉二号[J]. 中国种业,2010(12):80.

[2]Xue J,Qi B Q,Ma B Y,et al. Effect of altered leaf angle on maize stalk lodging resistance[J]. Crop Science,2020,61(1):689-703.

[3]Kong F Y,Zhang T T,Liu J S,et al. Regulation of leaf angle by auricle development in maize[J]. Molecular Plant,2017,10(3):516-519.

[4]于晓波,梁建秋,何泽民,等. 玉米-大豆带状套作对大豆叶片形态及光合特性的影响[J]. 中国油料作物学报,2016,38(4):452-459.

[5]杨德光,赵 旺,秦东玲,等. 超高产条件下玉米产量及冠层结构[J]. 玉米科学,2016,24(2):129-135.

[6]孙 继,顾万荣,魏 湜,等. 黑龙江省寒地不同种植密度下高产春玉米冠层结构及光辐射特征[J]. 玉米科学,2012,20(6):70-75,80.

[7]裴文东,张仁和,王国兴,等. 玉米冠层结构和群体光合特性对增密的响应[J]. 玉米科学,2020,28(3):92-98.

[8]唐建华,张卫建,王延波,等. 密度对耐密性不同玉米品种群体冠层结构的影响[J]. 作物杂志,2013(2):126-130.

[9]崔 超,王海燕,王 靖,等. 青贮玉米与饲用扁豆混播对群体产量形成的影响[J]. 中国种业,2017(3):37-40.

[10]马垭杰,张贞明,权金鹏,等. 青贮玉米与秣食豆混作对产量和饲用品质的影响[J]. 畜牧兽医杂志,2017,36(4):20-24.

[11]连 露,胡国富,李 冰,等. 青贮玉米种植密度及与秣食豆混播比例对青贮品质的影响[J]. 草地学报,2017,25(1):178-183.

[12]姬承东,史卉玲,周芸芸.青贮玉米SC704与拉巴豆混播后的青贮品质测定[J]. 安徽农业科学,2015,43(26):151-154.

[13]柳 茜,傅 平,苏 茂,等. 青贮玉米与拉巴豆混播生产性能研究[J]. 草业与畜牧,2015(5):22-24.

[14]赵海明,游永亮,武瑞鑫,等. 种植密度和间作豆科牧草对青贮玉米生产性能的影响[J]. 草学,2020(5):25-31.

[15]杨 曌,李 红,李莎莎,等. 不同刈割时期对松嫩秣食豆产量及品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医,2018(20):148-150.

[16]张淑艳,战海云,李 强,等. 玉米秣食豆混播比例对群体产量及产量构成的影响[J]. 中国农学通报,2014,30(3):205-208.

[17]姜胜男,张淑艳,刘殿鹏.青贮玉米和秣食豆混播比例对群体生产机能的影响[J]. 安徽农业科学,2018,46(26):38-40,43.

[18]董 姗,王 皓,贾倩民,等. 灌溉模式与种植方式对河西地区青贮玉米生长、产量和经济效益的影响[J]. 草地学报,2020,28(4):1111-1120.

[19]王爱军. 庄浪县玉米与拉巴豆混播不同密度试验初报[J]. 农业科技与信息,2019(22):9-10.

[20]胡旦旦,张吉旺,刘 鹏,等. 密植条件下玉米品种混播对夏玉米光合性能及产量的影响[J]. 作物学报,2018,44(6):920-930.

[21]常 晓,王小博,代华龙,等. 不同氮肥利用效率类型玉米自交系的源、库特征及其筛选指标[J]. 江苏农业学报,2020,36(5):1098-1104.

[22]薛華政,谷利敏,夏来坤,等. 密度对粮饲通用型玉米新品种郑单901冠层结构和产量的影响[J]. 河南农业科学,2019,48(12):23-29.

[23]吕丽华,陶洪斌,夏来坤,等. 不同种植密度下的夏玉米冠层结构及光合特性[J]. 作物学报,2008,34(3):447-455.

[24]邓志兰,王振国,崔凤娟,等. 种植密度对甜高粱冠层结构光合特性和产量形成的影响[J]. 黑龙江农业科学,2019(3):4-10.