红色经典的艺术探索与价值

2021-09-26董迎春覃才

董迎春 覃才

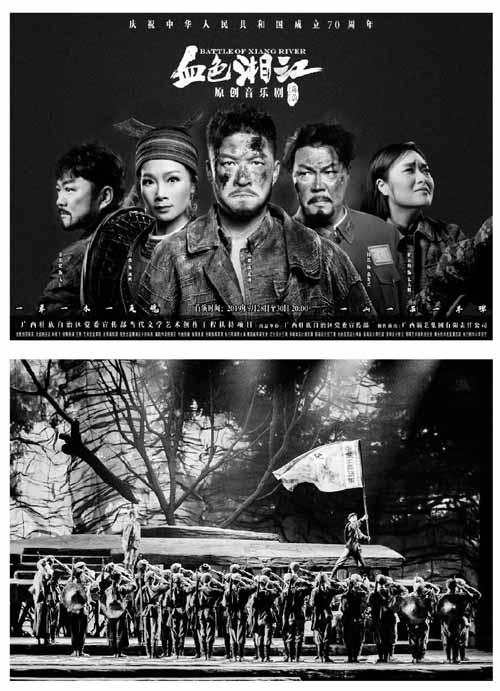

广西演艺集团创排的《血色湘江》作为一部少数民族题材的红色音乐剧,以1934年中央红军在广西境内的湘江战役为历史背景,演绎中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民相遇、相识及生死相托的真实革命故事。从题材上看,《血色湘江》所挖掘、表现的中央红军与少数民族地区人民命运与共的革命故事,既在现代音乐剧或者说是当前红色音乐创作趋势之下具有明显的开拓音乐剧表现领域与审美维度的艺术价值,又起到了在广西少数民族地区传播革命精神与红色文化的作用。

一、广西少数民族红色故事与红色音乐剧

中华人民共和国成立以来,中国音乐剧创作的重要的任务与使命即是弘扬、表现党的革命精神与红色文化。这种弘扬、表现革命精神、红色文化的艺术创作态势,实际上建构了红色音乐剧这种类型。这种红色音乐剧的创作不仅主要以革命历史题材为主,还传达着历史观、民族观及国家观的高度统一,进而表现出重要的时代意义。中华人民共和国成立以来(特别是新时期以来)的红色音乐剧的革命历史题材“以特有的戏剧语言和创作格调寄托深厚的情感,引发时代共鸣”①。这种革命特征、原创性明显的红色音乐剧所表现出来的类型的特征与意义,“不仅有对社会新貌和个人情感的解构,还将创作视角转移到革命历史题材方面”②。

作为一种成熟的舞台艺术,音乐剧既能够驾驭、表现传统题材,又能不断深入时代,表现具有现代气息的内容。这种传统与现代的艺术表现力,自然会产生音乐剧的现代审美价值与时代价值。红色音乐剧自然在传播红色文化,塑造革命精神更具有责任和使命。

《血色湘江》演绎了1934年中央红军湘江战役的历史故事,对重新认识历史具有重要启示。湘江战役,突破了国民党的第四道封锁线,在湘江战役结束后召开的遵义会议出现了新中国革命事业的重大转折。中央红军的湘江战役主要战区是广西境内的兴安县、全州县、灌阳县,这些县区是广西境内少数民族聚居的地方。中央红军在这片区域作战,许多故事与广西的少数民族相关。基于这段历史,广西演艺集团在创排《血色湘江》之时,所设计的重要演绎场景即是中央红军陈湘师团在桂北群山中迷路,误闯当地瑶族同胞居住的山寨。之后的故事也围绕瑶族山寨展开。纵观全剧,《血色湘江》特别亮点也是“在突出红军英勇战斗的同时,添加了瑶族人民热爱红军的质朴情感以及冒死帮助红军渡过难关的情节,并塑造了凤鸣这个令人深感亲切和慰及的角色”③。对于《血色湘江》展现出的这种题材与艺术表现特征,张玢认为该剧“开创了一条红色题材舞台艺术创作的新范式”④。

《血色湘江》演绎中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民的共同战斗的红色故事,又与广西少数民族息息相关,这种少数民族题材的红色音乐剧,讲述中国历史,讲好广西故事,特别是多民族整合,以及广西少数民族地区对铸造中华民族共同体意识极具当代价值。作为庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程重点扶持项目,《血色湘江》作为少数民族题材红色音乐剧的类型意义与时代价值更为彰显。这一演绎中央红军与广西少数民族地区人民可歌可泣的勇于抗争、不怕牺牲故事的红色音乐剧,无疑是既表现了现代音乐剧在表现现代红色题材方面具有的新内容、新特征,同时也以少数民族题材红色音乐剧的形式演绎了党与少数民族地区人民的彼此信任、命运与共的时代关联。

质言之,在中国共产党成立100周年之际,《血色湘江》除了具有讲述红色故事、表现红色文化、传递红色精神之外,还起到彰显中国共产党、中央红军与少数民族地区人民血浓于水的命运共同体的作用。在新时代,像《血色湘江》“这样的优秀文艺作品既引领观众重温伟大的红色历史,也鞭策着今天的年轻一代不忘初心,砥砺前行”⑤。同时,《血色湘江》作为以突显少数民族特征的红色音乐剧,它还彰显了我党与少数民族地区人民那种深刻、牢固的命运关联的历史与时代意义。

二、共同体意识审视与表达

作为一部少数民族题材的紅色音乐剧,《血色湘江》最大的亮点即是表现、演绎了中央红军与少数民族地区人民之间的那种深刻、牢固的命运关联。纵观全剧,这种命运关联主要以陈湘师团与广西桂北瑶族人民命运与共的共同体意识加以呈现。当然,在剧中,中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民的这种共同体意识不是一下就形成的,而是经历着从对抗到信任、从矛盾到认同的变化过程⑥。这一变化过程既是《血色湘江》演绎的红色故事,也构成其显著的共同体意识审美视点。

首先,中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民“提防”性的共同体相遇。在音乐剧开始部分,当陈湘师团在桂北群山中迷路,误闯入当地瑶族同胞山寨时,中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民的关系还是一种“对抗”或者说是提防的状态。这种状态最直接的反映为当陈湘师团刚进到山寨时,寨里最先看到的人就喊“官兵来了,快敲锣!快敲锣!”然后全寨都躲起来闭门不出的情节。表面上看,经由这一略为戏剧性的情节,我们可以想象到饱受军阀政府压迫的瑶族人民对官兵的害怕、提防的实际情况,也正是这种实际情况造成他们对陈湘师团相同的反应。然而,深层的缘由是,民族作为斐迪南·滕尼斯在《共同体与社会》中所说的一种建立在家庭血缘、邻里地缘及地域精神之上的共同体⑦,他们在历史发展中已经形成了相对独立、完善的土地与群体的共同体认同。从音乐剧所使用的瑶族吊脚楼舞台背景和瑶族人民舂米、打糍粑等生活场景中,我们可以感受到瑶族人民具有的这种共同体意识与观念。因而,当陈湘师团(相当于一个共同体)闯入瑶族人民共同的土地中时,两个共同体的最初接触必然是对抗与提防的状态。

其次,中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民的共同体认同。陈湘师团要想走出群山,跟上中央大部队,就需要老乡的帮助。而要想得到老乡的帮助,就需要消除老乡的提防之心,赢得他们的信任。在剧中,构成瑶族人民对陈湘师团提防之心转变的事件是几天没有吃东西的通讯兵“红米饭”偷吃老乡酸笋。陈湘在知道“红米饭”偷吃老乡酸笋之后,直接给“红米饭”两个银圆,让他去给老乡道歉与赔偿。陈湘(象征中央红军、共产党)这种把瑶族人民当人看、当人尊重的行为,软化了瑶族人民的提防之心。经历这一事件之后,凤鸣(也即女一号)作为瑶族山寨寨头的女儿,她第一个走出来和陈湘说话,并表示如果红军能够打败桂军,为她死去的父亲报仇,她不仅愿意带领瑶族同胞帮助红军,还愿意嫁给陈湘。通过“红米饭”偷吃老乡酸笋事件和凤鸣与陈湘的对话,我们可以想象与理解到中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民这两个原来没有交集的共同体,已经形成了基本的共同体认同(共同对抗桂军)。

最后,中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民相交融的共同体形成与延续。在得到瑶族人民的帮助之后,陈湘师团与围剿部队发生了一次以一敌十的战斗,在这次战斗中部队人数从2000余人锐减到400余人,师团领导几乎全部牺牲(包括政委)。但余下的部队,回顾革命初衷,依然决定再次发起一次突围,兑现他们“为苏维埃流尽最后一滴血”的承诺。陈湘及其师团这种舍生取义的决心与信念,深深打动了凤鸣。在将要突围的最后一晚,凤鸣向陈湘表白,表示要追随陈湘参加红军,与陈湘一起突围。但为了替陈湘照顾在要突围的最后一晚出生的红军朱大姐的女儿“湘江”(在要突围的最后一晚红军朱大姐生出了女儿“湘江”,但产后失血过多,为不拖累部队自杀。全寨为她举行了“哭丧”仪式),凤鸣留在寨子里。在离别之时,凤鸣决然地将自己的瑶族金刀送给陈湘,陈湘把军旗交给凤鸣,以作爱情与誓言的生死约定。很显然,从这些战斗、哭丧、托付、交换信物情节中,陈湘师团与广西桂北瑶族人民相交融、相信任的共同体已经形成,并且还以朱大姐刚出生的女儿“湘江”的形式隐喻着这种共同体的延续。

显然,《血色湘江》以中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民的相遇、熟识及生死相托的叙述主线,跌宕起伏地建构起整部剧中中央红军与瑶族人民相交融的共同体意识。这种交融的共同体意识,既有瑶族人民那种传统的血缘、地缘及精神共同体特征,又有新中国与中华民族整体的共同体意义。

三、《血色湘江》的艺术价值与时代意义

作为少数民族题材的红色音乐剧,《血色湘江》演绎中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民相遇、熟识及生死相托的历史故事,在现代音乐剧发展或者说当下热门的红色音乐剧创作趋势之中,有着题材的特殊性与非常明显的时代导向价值。大体而言,《血色湘江》的艺术特殊性与时代价值主要表现在拓宽现代音乐剧的表现领域与审美维度、表现革命精神与红色文化的现代传播及以文艺形式铸牢中华民族共同体意识三个方面。这三方面建构了《血色湘江》作为现代音乐剧的艺术价值与时代意义。

第一,拓宽现代音乐剧的表现领域与审美维度。

在任何时代,艺术的发展都有“变”与“不变”的层面。音乐剧也是如此。在新时代之中,音乐剧“不变”的层面依然是它歌唱、表演、舞台演绎等构成其艺术本体的东西。“变”的层面是其紧跟新时代所需,在题材驾驭、表现上有了新的探索。《血色湘江》作为突显革命精神和红色文化及涉及少数民族的剧目,无疑是极大拓宽了现代音乐剧的表现领域与审美维度。我们知道,现代音乐剧或者当前热闹的红色音乐剧,它们通过少数民族元素的运用(如少数民族音乐、舞蹈、装饰等),其实都或多或少地有一些少数民族特征。但这些特征其实是不能让这一剧目构成严格意义上的少数民族题材音乐剧或少数民族题材红色音乐剧的。在这一意义上,《血色湘江》就非常有其特殊性,因为它所演绎的中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民的相遇、熟识及生死相托的叙述主线,是从故事、情节、舞台风格等本质上建构了自身具有的少数民族题材属性的。很明显,《血色湘江》在题材层面上拓宽了现代音乐剧的表现领域与审美维度。于海平认为虽然中国红色音乐剧的现代发展与美学追求还处于探索阶段,但《血色湘江》在中国现代音乐剧“创新和发展的道路上迈出了可喜的步伐”⑧。

第二,表现革命精神与红色文化的现代价值。

革命精神与红色文化作为中国共产党成立百年以来凝聚的智慧结晶,它在鼓励、号召新时代的人去奋斗、改变命运及创造新的生活方面无疑有着重要的精神指引意义。我们知道,紅军长征“二万五千里”,途经多个省区。在不同的地方必然是与不同的人民发生不同的交集与故事,这些淳朴、悲壮、凄美的交集与故事,是最能反映、突显党与新中国的革命精神与红色文化的。换言之,对革命精神与红色文化的总结,我们需要到不同地方去挖掘与提升,这样才能形成更具民族与国家特色的革命精神与红色文化。《血色湘江》作为一部现代音乐剧,它是基于红军长征途经广西桂北地区之时,红军陈湘师团与广西桂北少数民族地区人民的相遇、熟识及生死相托故事创编而成的。这种中央红军与广西少数民族地区人民的题材选择与演绎,对挖掘广西地区的革命精神与红色文化,加深革命精神与红色文化在广西的现代传播具有直接与重要的现代价值。

第三,以文艺形式铸牢中华民族共同体意识。

中华人民共和国成立以来,在人民心中,个体与国家、民族与国家已然成为一个共同体。这种显著的共同体意识与观念,经由全球化的强化,已经朝向了实体性质。新冠肺炎疫情的爆发与世界性蔓延,更是让全人类再度认识到我们人作为一个区域共同体、民族共同体、国家共同体及人类共同体,是具有和处于相同的时代命运之中的。我们知道,中华民族自古以来就是一个费孝通所说的“多元统一体”⑨。在新的世界形势之下,在每个民族人民心中铸牢这种具有历史传统又有现代“民族—国家”认同的共同体意识,对地区与国家的现代发展无疑具有重要的价值。《血色湘江》作为一个主要演绎中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民的相遇、熟识并最终成为一个生死相托、命运与共的共同体的少数民族题材红色音乐剧,在很大程度上起到了以真实历史讲述新中国(也即中华民族)是有牢固血脉和命运关联的共同体。在当前强调铸牢中华民族共同体意识的时代背景之下,《血色湘江》在广西地域之中无疑发挥着以文艺形式铸牢中华民族共同体意识的时代作用。

总而言之,《血色湘江》作为一部少数民族题材的红色音乐剧,它所挖掘、演绎的中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民命运与共的故事,无疑是既具有拓宽现代音乐剧的表现领域与审美维度的意义,也表现了革命精神与红色文化的在广西地区、少数民族地区的现代传播价值。在我们国家十分注重铸牢全国人民的共同体意识的时代背景之下,《血色湘江》还发挥着以文艺的形式铸牢中华民族共同体意识的作用。

四、结语

就红色音乐剧创作趋势而言,《血色湘江》所表现、挖掘及演绎的中央红军陈湘师团与广西桂北瑶族人民命运与共的故事,具有非常显著的题材探索价值。这是《血色湘江》作为少数民族题材红色音乐剧标新立异的地方。少数民族题材的红色音乐剧显然是有自身的民族特色与审美维度,《血色湘江》最显著的民族特色与审美维度即是融洽于剧中的“红色”探索与共同体意识。在当今需要强调、铸造命运共同体意识的时代背景之下,或者说是在中国共产党成立100周年的时间节点上,《血色湘江》关于民族或国家的共同体意识显然是有铸牢中华民族共同体的指涉价值。当然,作为一部现代音乐剧,《血色湘江》除明显的共同体意识之外,它还具有拓宽现代音乐剧的表现领域与审美维度,表现革命精神与红色文化的现代传播价值。这些多元、多重的艺术性与时代意义,构成了《血色湘江》的探索意义。

【注释】

①李严梅:《新时期我国革命历史题材音乐剧的个性化艺术形态分析》,《四川戏剧》2020年第8期。

②⑤任彦洁:《钩沉历史 告慰英灵——原创音乐剧〈血色湘江〉的艺术特征》,《中国戏剧》2020年第11期。

③景作人:《可歌可泣的血染风采——观原创音乐剧〈血色湘江〉》,《音乐天地》(音乐创作版)2019年第9期。

④张玢:《一曲悲歌恸天地 长征路上铸英魂——评音乐剧〈血色湘江〉的宏大叙事与红色精神传承》,《艺术评论》2019年第11期。

⑥胡薇:《一曲悲壮的英雄史诗——观音乐剧〈血色湘江〉》,《文艺报》2019年11月25日。

⑦[德]斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,林荣远译,商务印书馆,1999,第65页。

⑧王海平:《血色涂染战旗红——大型原创歌剧〈血色湘江〉观后》,《中国艺术报》2021年1月20日。

⑨费孝通等:《中华民族多元一体格局》,中央民族学院出版社,1989,第1页。

[董迎春、覃才,广西民族大学文学院。本文系广西高校人文社会科学重点研究基地“广西民族文化保护与传承中心”建设专项的阶段性成果,项目批准号:桂教科研(2019)17号]