带报警功能压力显示动脉止血器在介入术后患者中的应用

2021-09-26王晓波钟小玲谭爱梅

王晓波,李 女,钟小玲,谭爱梅,黄 敏

(茂名市人民医院 广东茂名525000)

随着介入手术技术不断进步和完善,为广大患者带来福音,其应用广泛,既可用于全身各部位血管造影,也可用于许多疾病治疗[1]。介入术风险较低,对患者创伤小,术后无需长时间卧床,恢复较快,患者易接受[2]。但在临床提升介入效率是重要问题,其中较受关注的是如何提高止血效率,同时术后穿刺点的有效止血是预防出血及血肿的关键[3]。一般使用弹性绷带进行加压包扎,但人力及时间消耗较大,止血时间及下肢制动时间较长,长期卧床会导致患者腰背疼痛及排便困难等不适,血管闭合器的使用也因价格较贵受到制约[4]。一种带报警功能压力显示的动脉止血器是实用的新型专利。本研究将带报警功能压力显示的动脉止血器应用于介入术后患者,探究其应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2020年3月1日~8月31日我院行介入术患者100例作为研究对象。纳入标准:①行介入术者,无手术禁忌证;②术后精神状态良好且意识清晰者;③自愿参与本研究并签署知情同意书。排除标准:①术前穿刺肢体肿胀或皮肤感染者;②急诊行介入术者;③凝血障碍者。按入院顺序将患者随机分为研究组和对照组各50例。研究组男28例、女22例,年龄47~76(61.60±6.38)岁。对照组男26例、女24例,年龄45~77(62.08±6.61)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医学伦理委员会审批。

1.2 方法 所有患者介入术均由同一组医生进行操作,术前凝血功能四项均正常,手术采用相同型号的鞘管、导丝,统一手术流程、时间及肝素用量,术后常规遵医嘱应用阿司匹林、硫酸氢氯吡格雷等药物。对照组患者给予传统动脉压迫止血器进行压迫止血。研究组患者给予带报警功能压力显示的动脉止血器进行止血。两组均实施以下护理措施。①术前检查:详细介绍介入术过程、术后注意事项等,详细询问病史,了解患者是否有皮肤病、明显周围血管病变等,操作前检查止血器是否完好、配件是否齐全。②止血注意事项:使用压迫止血器前需清洁周围皮肤,擦净汗迹及血迹、消毒液等,避免胶布粘贴失效影响止血效果;患者肢体颤动幅度过大时给予约束;使用后严密观察穿刺部位局部有无渗血、肿胀,关注皮肤颜色、温度、足背动脉搏动,其与对侧肢体比较,出现异常及时处理;保持穿刺部位清洁干燥,防止感染。③血肿护理:术后患者平卧,术侧肢体制动,使用动脉止血器20 min后可在床上活动肢体,然后逐渐过度到下床活动;穿刺部位出现烧灼感、疼痛感、波动感、肿胀感或监测有心动过速、血压降低时及时处理;怀疑血肿时仔细触摸切口周围感受有无细微震颤,听诊有收缩期杂音时及时告知医生,血肿形成时及时拆除动脉压迫止血器,按压15 min后使用弹性绷带加压包扎6 h,保持肢体伸直平放,必要时给予穿刺引流血肿。④疼痛护理:当患者出现疼痛、麻木、皮温下降时,确定穿刺点无出血情况下,适当放松对止血点的压力,按摩患肢,及时指导并协助患者更换体位,保持舒适,床头抬高不超过15°,术肢伸直制动取侧卧位。⑤皮肤护理:使用动脉压迫止血器前询问患者有无胶布过敏史,备皮干净彻底,防止胶布去除时牵扯毛发;去除胶布时先用温热生理盐水浸湿胶布,然后轻柔缓慢地撕去。

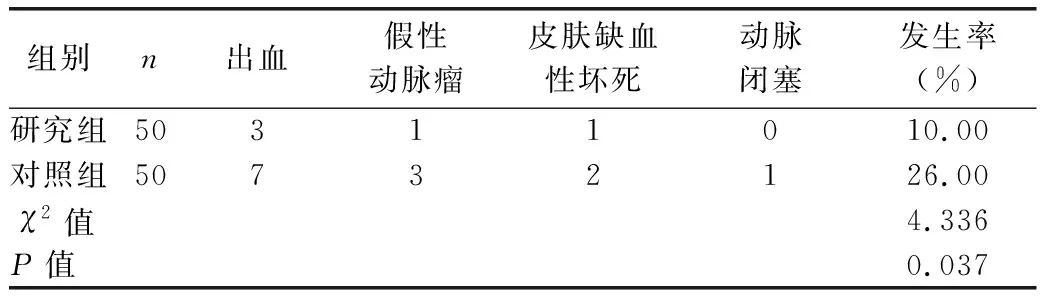

1.3 评估指标 ①比较两组完全止血时间、肢体制动时间。②比较两组穿刺点疼痛评分。采用视觉模拟评分法(VAS)[5]评估患者术后2 h、术后4 h、拆除止血器后1 h的疼痛情况,总分10分,0分表示无痛,1~3分表示轻度疼痛,4~6分表示中度疼痛,7~10分表示重度疼痛。③比较两组肢体肿胀程度。压迫止血前肢体周径减去撤去动脉压迫止血器后肢体周径,<0.5 cm为无肿胀,0.5~1.5 cm为轻度肿胀,1.6~2.5 cm为中度肿胀,>2.5 cm为重度肿胀,<2.5 cm但肢体出现明显淤血时也为重度肿胀[6]。④比较两组并发症发生率,并发症包括出血、假性动脉瘤、皮肤缺血性坏死、动脉闭塞。⑤比较两组BCS舒适评分[7]。评估患者术后2 h、术后4 h、拆除止血器后1 h的舒适度。0分为持续疼痛;1分为安静时无痛,深呼吸、咳嗽时疼痛严重;2分为平卧安静时无痛,深呼吸、咳嗽时轻微疼痛;3分为深呼吸时也无痛;4分为咳嗽时也无痛。

2 结果

2.1 两组完全止血时间、肢体制动时间比较 见表1。

表1 两组完全止血时间、肢体制动时间比较

2.2 两组穿刺点疼痛评分比较 见表2。

表2 两组穿刺点疼痛评分比较(分,

2.3 两组肢体肿胀程度比较 见表3。

表3 两组肢体肿胀程度比较[例(%)]

2.4 两组并发症发生率比较 见表4。

表4 两组并发症发生率比较(例)

2.5 两组BCS舒适评分比较 见表5。

表5 两组BCS舒适评分比较(分,

3 讨论

随着微创介入技术的不断普及,许多疾病的诊断及治疗都可通过介入术进行[8]。介入术在获得良好应用效果的同时,伴随许多并发症发生,如术后渗血、穿刺部位血肿、高迷走神经反射等,重视穿刺后压迫止血效果,止血加压包扎需实施到位,否则会增加医护人员负担,同时影响患者术后恢复[9]。因此,探究效果更好的止血措施对行介入术患者具有重要意义。

传统人工压迫法费时费力,需手动压迫15 min以上,增加医护人员的工作量,也延长手术时间,对患者生理及心理均造成一定影响,患者易出现心动过缓、血压降低、恶心等症状[10]。同时人工压迫止血对于压迫部位的准确性把握不到位,施加的压力大小不一,影响止血效果,易发生出血[11]。其次,长时间卧床制动会导致患者腰背酸痛、排尿困难、局部血管并发症,进而出现全身性血管反射[12]。动脉压迫止血器的正确使用可减少医护人员工作量及术后并发症,提高手术效率,能够准确、持续压迫动脉穿刺部位,代替传统人工压迫,缩短术后恢复时间[13]。在此基础上改良动脉压迫止血器,加上报警功能及压力显示功能,能够更全面地发挥动脉压力止血器的作用。本研究结果显示,研究组完全止血时间、肢体制动时间均短于对照组(P<0.01),提示带报警功能压力显示的动脉止血器具有更好的止血效果。分析原因:产品透明,便于观察,在出血时具有报警提醒功能,及时处理,避免出血事件,止血效果较好,患者术后制动时间缩短。同时,研究组穿刺点疼痛评分、肢体肿胀程度低于对照组(P<0.05,P<0.01)。分析原因:其报警功能可以提醒患者注意限制穿刺部位的活动,避免穿刺肢体弯曲或过度活动引起穿刺口出血、肿胀等情况,同时其松紧适宜,便于调节,能够根据桡动脉及股动脉搏动、末梢循环情况、渗血情况及时调整压力,给予穿刺点最佳压力,减轻疼痛,改善肿胀[14]。研究组并发症发生率低于对照组(P<0.05),可能因为带报警功能压力显示的动脉止血器能够给予合适的压迫力度,止血效果较好,减少了并发症。同时穿刺点直接受压,止血效果更好,压迫及制动时间更短,患者痛苦小,因此研究组患者舒适度评分高于对照组(P<0.05,P<0.01)。另外,带报警功能压力显示的动脉止血器操作简单,易于护理,可降低医护人员工作量,提高工作效率,缩短住院时间,减轻经济负担,且价格低廉,患者容易接受。

使用带报警功能压力显示的动脉止血器患者应给予密切关注及全方位护理措施,术前器械检查、患者情况确认、术中止血操作注意事项、术后止血情况以及穿刺点、疼痛、血肿、皮肤等全面护理,均需结合实际,根据患者具体情况给予针对性护理干预,以期联合带报警功能压力显示的动脉止血器获得更好的效果[15]。综上所述,带报警功能压力显示的动脉止血器在介入术后患者中应用效果良好,能够改善止血效果,减轻患者疼痛,降低并发症发生率,提升舒适度,具有良好的安全性及可行性。