发展性反馈管理模式在先天性心脏病术后患儿呼吸管理中的应用

2021-09-26屈会娟李维嘉

屈会娟,鄢 敏,李维嘉

(华中科技大学同济医学院附属协和医院 湖北武汉430022)

小儿先天性心脏病是一种新生儿心血管类疾病,发病率为0.7%~0.8%,是由于胎儿时期心血管发育异常所致,目前临床主要采取手术方法治疗,大部分患儿可取得较好的治疗效果[1-2]。临床研究显示,由于患儿肺功能尚未发育完善,呼吸功能较弱,且术中麻醉、体外循环、应激反应均可加重肺功能损伤,引起术后呼吸系统并发症[3]。因而,加强术后呼吸管理、提高护理效率十分必要。发展性反馈管理模式是问题反馈性管理模式,其通过上级领导对护理工作进行发展性反馈来调动护理人员的积极性和创造性,促进护理工作有效进行。目前该管理模式已应用于教育、企业管理等多个领域,而在医疗护理领域的应用鲜见报道。基于此,本研究采用发展性反馈管理模式对我科先天性心脏病患儿进行术后呼吸管理,以期为疾病护理提供参考。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年7月1日~2020年10月31日我科收治的87例先天性心脏病患儿为研究对象。纳入标准:①符合《小儿先天性心脏病诊治手册》[4]诊断标准且经彩色多普勒超声、心电图、超声心动图检查确诊;②年龄≤14岁,符合手术指征;③首次接受心脏手术,且术后状况良好;④本研究经医院伦理委员会批准,且所有患者均知情同意。排除标准:①非先天性心脏病患者;②术前有哮喘、肺炎等呼吸系统疾病者;③存在药敏反应或凝血障碍者;④严重感染或肝、肾功能障碍者。按护理方法不同分为观察组43例和对照组42例。观察组男24例、女19例,年龄2~11(7.23±2.13)岁;体质量8~23(15.46±3.73)kg;病因:室间隔缺损10例,房间隔缺损16例,室间隔缺损伴房间隔缺损6例,动脉导管未关闭11例;NYHA分级:Ⅱ级16例,Ⅲ级19例,Ⅳ级8例。对照组男25例、女17例,年龄3~13(7.83±2.34)岁;体质量9~24(16.85±3.72)kg;病因:室间隔缺损12例,房间隔缺损14例,室间隔缺损伴房间隔缺损7例,动脉导管未关闭9例;NYHA分级:Ⅱ级15例,Ⅲ级18例,Ⅳ级9例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规呼吸道护理。①做好血氧指标监测,密切关注患儿生命体征。②隔1 h为患儿翻身叩背1次,变换体位。③遵医嘱2 h气道护理1次,清除气道分泌物。④取患者痰样本进行真菌培养,及时预防呼吸道感染。

1.2.2 观察组 在对照组基础上实施发展性反馈管理模式[5-6]。①成立发展性反馈管理模式护理小组,任命护士长为小组负责人,负责整个护理计划的监督实施。护理计划开展前,由护士长负责整理有关小儿先天性心脏病术后临床护理经验及案例,总结呼吸道护理过程中易出现的问题及应对措施,召开护理研讨会分享护理经验,讲解时需充分肯定护理人员专业性,积极调动团队护理热情及责任感。②建立以解决问题为导向的问题反馈机制,鼓励护理人员分析呼吸道不良事件的危险因素,例如:如何通过加强无菌管理预防呼吸道感染、吸痰时应通过哪些方法降低患儿不适感等;提出具体防护措施,降低并发症发生率,改善传统护理机制中护理人员“不愿做”“不敢做”的心态,提升其参与体验感。③实施管理措施:a.预防感染。加强护理人员及家属的无菌管理,做好手部消毒,避免因抚摸、更换呼吸罩、叩背等操作引起感染。b.吸痰护理。患儿年龄小,呼吸系统功能尚未发育完善,吸痰时压力不宜过大,吸痰前先给予30 s高浓度氧,吸痰操作尽量轻柔、迅速,时间10~15 s。护理人员需严格把控吸痰管插入的力度和深度,降低插入时的损伤和刺激,减少呼吸系统并发症的发生。c.保持呼吸道通畅、舒适。定期为患儿翻身、叩背,更换体位,注意气道湿化,调整呼吸机参数,确保患儿吸入气体温度35~37 ℃,相对湿度控制在98%左右,记录患儿相关指标参数并进行交接班。d.撤机后护理。床头抬高30°~40°,防止胃内容物反流至呼吸道内;每天进行3次呼吸道雾化操作湿化气道,引导患儿通过咳嗽的方式进行排痰,如咯痰严重,适当进行机械辅助排痰。e.营养支持。适当给予患儿胃肠内外营养,以提高机体免疫力。④心理护理:对于有沟通能力的患儿,护理人员可通过游戏、讲故事、看动画片等方式拉近距离,使患儿充分感受到护理工作者的关心和爱护,以降低其抵触情绪;对于沟通能力不足的患儿可由家长代为照护,通过安抚、开导、买礼物等方式降低其对陌生环境的排斥感。护理从患儿手术结束后开始,至出院。

1.3 评价指标 ①比较两组患儿机械通气时间、术后监护时间、住院时间。②比较两组患儿干预前后动脉血气指标参数[7],包括氧合指数(OI)、动脉二氧化碳分压(PaCO2)、血氧饱和度(SpO2)、呼吸频率(RR)、心率(HR)。③比较两组患儿干预前后呼吸困难指数量表(mMRC)[8]、急性生理与慢性健康评分Ⅱ(APACHE Ⅱ)[9]评分。mMRC共10分,分值越高表示呼吸越困难。APACHE Ⅱ包括年龄、慢性健康及急性生理评分,共71分,分值越高表示病情越严重。④比较两组患儿呼吸道并发症发生率,包括呼吸机相关性肺炎、气胸、肺不张。⑤比较两组患儿家属护理满意度。干预结束后采用护理满意度调查问卷评估患儿家属护理满意度,共100分,>90分为非常满意,70~90分为满意,<70分为不满意。总满意=非常满意+满意。

2 结果

2.1 两组患儿机械通气时间、术后监护时间、住院时间比较 见表1。

表1 两组患儿机械通气时间、术后监护时间、住院时间比较

2.2 两组患儿干预前后动脉血气指标参数比较 见表2。

表2 两组患儿干预前后动脉血气指标参数比较

2.3 两组患儿干预前后mMRC、APACHE Ⅱ评分比较 见表3。

表3 两组患儿干预前后mMRC、APACHE Ⅱ评分比较(分,

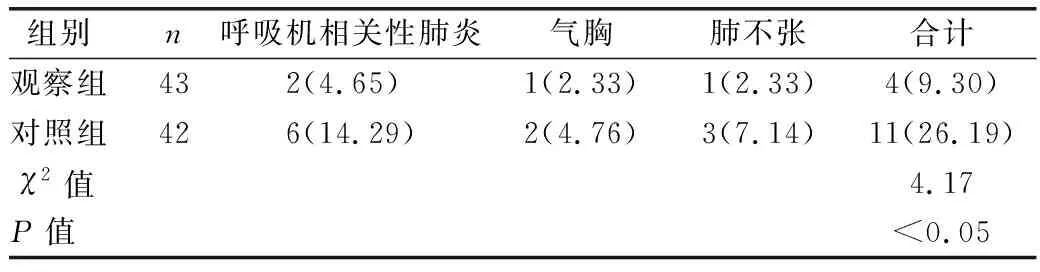

2.4 两组患儿呼吸道并发症发生率比较 见表4。

表4 两组患儿呼吸道并发症发生率比较[例(%)]

2.5 两组患儿家属护理满意度比较 见表5。

表5 两组患儿家属护理满意度比较[例(%)]

3 讨论

婴幼儿年龄较小,各器官尚未发育成熟,行心脏手术风险较高。临床研究报道,先天性心脏手术患儿术中应激反应、体外循环后肺缺血再灌注损伤、术后机械通气护理不当等易引起术后呼吸功能障碍,增加痰栓、气道堵塞、呼吸机相关性肺炎、局部性肺不张等并发症发生率,因此加强患儿呼吸道护理是术后护理任务的重要内容[10-11]。

传统护理模式多以“上级分配护理任务,护理人员执行”的方式展开,而长期高压性护理工作会加重护理人员的精神压力,加之护理存在问题考虑不足、解决不及时等弊端,不利于护理措施的有效实施[6]。发展性反馈管理模式是通过建立完善的经验共享平台及问题反馈机制,以提高全体护理人员的专业性和积极性的一种管理模式,该模式区别于传统任务分配式管理,护理经验由小组共享,出现问题可及时反馈,共同解决,大大提高了护理人员的参与感。本研究采用发展性反馈管理模式主要从以下几个方面实施干预:①团队建设方面。采取组长负责制,任命年资高、经验丰富的护士长为组长,收集并整理儿科护理相关资料,针对心脏病手术后常见问题及处理措施进行详细讲解,有助于提高团队护理熟练性及专业性,保证护理的正常实施。②问题解决方面。本院建立以解决问题为导向的问题反馈机制,鼓励护理人员积极反馈护理过程中遇到的问题,积极思考解决方案,工作中充分思考呼吸道不良事件发生的危险因素,提出改进方案,以改善护理质量,问题反馈机制不仅改善了传统护士服从命令式的应激护理观念,提高了护理责任感及积极性,也有助于护理措施的改善和加强。③实施管理措施方面。本院从护理人员、家长两个方面加强消毒管理,降低因皮肤接触引起的感染风险;及时对机械通气患儿进行吸痰护理时,严格把控插管水平、吸痰时间、吸氧温度和湿度,以减轻呼吸系统损伤;该环节家属参与到术后感染防护中,有助于拉近护患距离,提高护理满意度;撤机后严格把控感染风险,避免呼吸道堵塞,引导患儿进行自我排痰训练,提高自我防护能力;给予营养支持,增强患儿免疫功能,防止因感冒、发热引起咳嗽。④心理护理方面。患儿家属和护理人员共同配合,用兴趣爱好转移患儿注意力,改善患儿治疗期间的不良情绪,有助于降低其排斥感,促进术后护理干预顺利开展。通过一系列细致、全面的护理干预,护理效率大大提高,患儿呼吸功能更快恢复,并发症发生率降低,家属对护理满意度更高。赵礼婷等[12]将发展性反馈管理应用于急诊抢救区患者的护理中,结果显示可有效降低压力性损伤发生率及严重程度,与本研究结果一致。

综上所述,发展性反馈管理模式可显著提高小儿天性心脏病术后呼吸管理效果,改善患儿动脉血气水平,增强呼吸功能,降低呼吸道并发症发生率,值得临床推广。