认知重评、人际关系困扰与青少年体育锻炼:一项跨学年的纵向研究数据

2021-09-25刘汉平

刘汉平

加强体育锻炼,益于青少年增强体质、提升社会适应性(Brouwer et al.,2018)。《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》等政策中强调,营造良好校园体育氛围,培养青少年锻炼习惯。然而,受环境、学习任务及个体心理等综合影响,当代青少年身体活动普遍未达推荐量标准,锻炼参与次数亦随学业水平升高而逐渐减少(陆雯 等,2020;阳家鹏 等,2019;张磊,2019)。毋庸讳言,体育锻炼不仅可以使人获得快乐、愉悦和满足感,还可能在挑战与放弃、合作与竞争、成功与失败等冲突中陷入压力与应激情境(董宝林等,2018;刘训,2019)。因此,青少年能否坚持锻炼,不仅取决于社会环境支持及其积极心理特质(董宝林等,2020;李佳薇等,2020;颜军等,2020),在某种程度上还取决于个体在应激情境下如何调节情绪反应(杜建军等,2017;王琬等,2018;张静等,2017)。情绪调节是为适应环境、保持目标行为而采取的情绪调控策略,常见的策略有认知重评和表达抑制(陈维 等,2020;Karatzias et al.,2018)。纵观学术界有关情绪调节策略,尤其是认知重评与少儿社会行为的关系探讨硕果颇丰(Gullone et al.,2010),但鲜见在体育锻炼领域的类似研究。初中阶段青少年正值社会认知和情绪管理能力发展初期,情绪波动大且易受相关事件干扰,若长期陷入负性情绪且不能合理调控,会导致社交敏感性障碍,影响心理健康和幸福感,干扰正常学习生活(Luong et al.,2014;Meeus et al.,2012)。因此,探究此阶段青少年认知重评策略与体育锻炼内在联系,是提升社会适应性、培养锻炼习惯的需要,亦是学校体育亟待攻关的重要议题。

认知重评(cognitive reappraisal)是通过重新解释刺激环境或应激情境的意义来改变情绪体验的调节策略,属于一种基于前因导向、先行关注的积极策略(王艳梅等,2016;Goldin et al.,2008;Gross et al.,2003)。目标进展理论认为,积极的情绪调控益于主体在优化认知体系的基础上激发主动反刍,并实现自我完善(Martin et al.,2008)。对于高学段青少年(如大学生),认知重评策略是锻炼动机、运动认知控制和决策力的前因(付颖颖等,2016;王琬等,2018;朱从庆等,2016),当处于应激情境或不利条件下,认知重评能决定并指导认知行为,并且其运用率能够映射个体的体验与认知(程利 等,2009;杜吟 等,2014),正如自我调节执行功能理论阐释的——合理的情绪应对策略可使人避免长期陷入不适状态,激发认知活动、维持意志行为(Matthews et al.,2000)。诚然,有横断面研究发现,尽管认知重评策略与幸福感和满足感有关,并会因不同学业水平而呈现差异(姜媛等,2008;张静等,2017;Lotan et al.,2004),但低学段青少年(初中生)的情绪调节能力尚未分化,因此,不论何种情绪调节策略(认知重评或表达抑制)皆不会对体育锻炼产生直接影响(陈维 等,2020;张静 等,2017;朱从庆 等,2016);此外,一项实验研究证实,体育运动益于提升逆商水平、改善情绪管理能力、养成认知重评策略的运用习惯,即有效的运动干预能够改善认知重评运用率(聂晶晶等,2017;张艺帆等,2017)。那么,对于初中阶段青少年,认知重评与体育锻炼是否存在关联?存在何种关联?已有横断面研究未能在该类问题上获得一致性结论。

交互决定论认为,人类的成长是在环境、个体、行为交互中形成的(Bandura,1989)。换言之,青少年能否坚持体育锻炼还与其人际关系质量有关,而且从应激或压力情境角度看,若锻炼中产生竞争与合作、挑战与放弃等矛盾冲突,青少年感受到人际关系困扰(情感虐待、被孤立、被忽视等)将成为阻滞其锻炼参与的决定因素(张静等,2017)。人际关系困扰(interpersonal disturbance)是个体在人际交往中形成的矛盾或冲突心理状态(雷希等,2018)。初中阶段青少年正值社会交往能力发展萌芽期,难免因自身沟通方式或社交技巧不成熟而影响人际关系和谐度,产生疏离感、孤独感,进而对积极的社会活动产生抵触、排斥、自我否定等心理倾向,影响社会适应性(陈英敏等,2019;Wilk et al.,2018)。有证据表明,人际关系困扰在青少年的学习生活中普遍存在(唐文清等,2018),若个体长期处于困扰状态,会引发羞怯、低自尊、社交回避等负性心理反应(Asher et al.,2001),使学习和生活呈现低活跃、消极、逃避等状态(亓圣华,2009),正如社会调适理论所揭示的——在压力情境下,人际关系质量能够影响主体的健康行为和幸福感(Lepore et al.,2002)。诚然,在体育锻炼领域,青少年感知到的人际关系困扰能否阻滞其锻炼实践?该问题尚待在实证中解答。

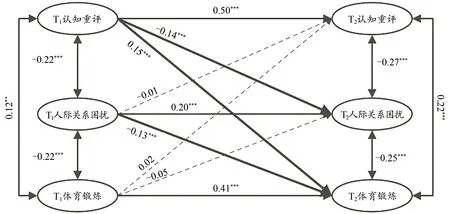

另外,根据情绪调节理论相关观点——在应激情境或愤怒情绪下,作为先行关注的情绪调节策略,认知重评有助于青少年合理调控情绪反应(程利等,2009;王琬等,2018),选择最优脱困方式避免尴尬与不适,缓解人际关系困扰(John et al.,2007),进而激活认知活动、保持意志行为(胡金萍 等,2019;Bosse et al.,2010;Kobak et al.,1993;Meeus et al.,2012)。简言之,在认知重评与意志行为(体育锻炼)间,个体感知到的人际关系困扰可能具备中介作用。研究表明,那些受同侪喜爱的学生往往会采用认知重评来调节应激情绪(李梅等,2005),而且认知重评运用率高的青少年较易保持积极、乐观情绪状态,倾向于与同侪在合作中共同应对任务挑战,并在互动中建立广泛的人际支持网络,避免人际冲突与困扰(Gross et al.,2003),从而使意志行为更符合积极的自我(杜建军等,2017;张静等,2017)。足见,认知重评策略能在影响人际关系质量的基础上促进个体社会互动行为(刘启刚,2008),正如Marroquin(2011)所言,合理的情绪调节策略是青少年避免社交抑郁、获得人际支持的前因,其有助于个体发展社会人格、提升社交质量、促进社会行为。诚然,有研究得出不同观点,青少年对周围人际关系的感知(如安全感、困扰、自立特质)水平会影响其认知重评调节策略的运用(夏凌翔等,2015;周宵等,2018),即人际关系困扰会影响认知重评。那么,对于初中阶段青少年,认知重评策略、人际关系困扰和体育锻炼三者究竟存在何种关联?结论尚待进一步明确。基于此,采用准实验——交叉滞后研究方案,通过1个学年、2个阶段的纵向调查,从探查认知重评策略、人际关系困扰与青少年体育锻炼的性别差异入手,分析三者内在关系,并假设三者存在互为因果关联(图1)。

图1 交叉滞后关系的假设模型Figure 1.Hypothetical Model of Cross-Lag Effect

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

由于追踪调查的时间跨度为1学年,考虑到初三同学即将面临中考等因素,因此,仅选择6~8年级中学生为被试。依据分层整群抽样原则,以S市为例,按城区划分为东区、南区、西区、北区,各区域选取公办学校、民办学校各1所,每所学校各年级抽取1个班级的青少年为被试,进行1学年、2阶段的纵向追踪调查。第1次调查(Time1,T1)于2018年9月中旬(第2教学周)施测,共采集733份问卷,根据应答率低于75%,规则性填答、反向题检验、问卷编码(学号后8位或身份证后6位)漏填等筛查标准,保留701份有效数据,有效回收率95.63%;第2次调查(Time2,T2)于2019年7月初(期末考试前1周)施测,因转学、辍学、生病等客观原因未能获取数据,共采集697份问卷,采用T1相同的筛查标准,保留650份有效问卷,有效回收率93.26%。以“全部完成2次测查”且“问卷编码可准确对应”为纳入标准,确定以607份数据为最终有效数据样本。其中,男290人,女317人;2018年施测被试的年龄为12.310±1.123岁,6年级(预备班)154人,7年级(初中一年级)227人,8年级(初中二年级)226人。

1.2 研究方法

1.2.1 认知重评量表

采用Gross等(2003)情绪调节量表中的认知重评分量表。量表由6个题项构成,结合被试语言接受和理解能力,相应修改题项表述,如:当我想让自己感受更少的坏情绪(如悲伤或愤怒)时,我会尽力改变自己的想法。各指标采用Likert 5点法,从“完全不符合(1)”到“完全符合(5)”,总分表示被试运用“认知重评”调节情绪的频率。1)T1测得:K-S正态分布检验显著(P<0.05,df=607);探索性因子分析KMO=0.949,Bartlett’s球体检验显著(Chi-Square=328.559,df=15,P<0.001),验证性因子分析χ2/df(9)=3.781,GFI=0.982,NFI=0.937,IFI=0.952,NNIF=0.918,CFI=0.951,RMSEA=0.068,90%CI:0.044,0.093,SRMR=0.040 3;量表Cronbach’s α=0.913,分半信度 0.873。2)T2测得:K-S正态分布检验显著(P<0.05,df=607);探索性因子分析KMO=0.878,Bartlett’s球体检验显著(Chi-Square=765.038,df=15,P<0.001),验证性因子分析 χ2/df(9)=3.396,GFI=0.970,NFI=0.925,IFI=0.936,NNIF=0.933,CFI=0.936,RMSEA=0.064,90%CI:0.072,0.118,SRMR=0.046 1;量 表 Cronbach’s α系数为0.920,分半信度为 0.881,对34名被试进行间隔15天的重测,稳定系数为0.807(P<0.01)。

1.2.2 人际关系综合诊断量表

采用郑日昌(1996)人际关系诊断量表,从“交谈沟通”“交际交友”“待人接物”“异性交往”等4个方面评估被试感知到的人际关系困扰。共28题(7题/维度),采用“是(1)”或“否(0)”的2分法,计算总分表示被试的人际关系困扰程度,再根据郑日昌(1996)划分人际关系等级的经验,以0~8、9~14和15~28划分为低度困扰组(1)、中度困扰组(2)和高度困扰组(3),并以分组作为本研究“人际关系困扰”的评定指标。1)T1测得:K-S正态分布检验显著(P<0.05,df=607);探索性因子分析KMO=0.936,Bartlett’s球体检验显著(Chi-Square=6 652.229,df=378,P<0.001),验证性因子分析 χ2/df(344)=3.102,GFI=0.937,NFI=0.901,IFI=0.930,NNIF=0.907,CFI=0.929,RMSEA=0.062,90%CI:0.078,0.086,SRMR=0.034 1;量表 Cronbach’s α=0.925,分半信度0.893。2)T2测得:K-S正态分布检验显著(P<0.05,df=607);探索性因子分析 KMO=0.935,Bartlett’s球体检验显著(Chi-Square=6 539.403,df=378,P<0.001),验证 性 因 子分析 χ2/df(344)=3.056,GFI=0.941,NFI=0.918,IFI=0.949,NNIF=0.926,CFI=0.948,RMSEA=0.061,90%CI:0.077,0.087,SRMR=0.034 7;量表Cronbach’s α=0.913,分半信度0.873。间隔15天的重测稳定性系数为0.765(P<0.01)。

1.2.3 体育活动等级量表

采用梁德清(1994)体育活动等级量表。参照其评定标准考察被试体育锻炼的频率、强度、持时等(频率和强度从1~5等级计分,持时从0~4等级计分)。沿用其公式量化体育锻炼的活动量(活动量=强度×持续时间×频率)。以≤19为小活动量,20~42为中等活动量,≥43为大活动量进行等级分类,并以活动量等级为体育锻炼的评定指标。两次测查的K-S正态分布检验显P<0.05,df=607);量表 Cronbach’s α 分别为 0.728(T1)和 0.772(T2);间隔15天的重测稳定性系数为0.701(P<0.01)。

1.3 施测过程

统一对调查负责人及被试的班主任进行流程、内容、要点等施测监控的培训。两次测查的程序保持完全一致,皆采用纸笔法,在保证被试知情、同意的情况下,采用集体填答的形式采集数据。施测前,负责人大声口头宣读被试知情同意书,并解释指导语、调查用途、匿名性、数据封存与保密方式,告知被试在填答过程中随时可自愿终止或放弃测试。每次填答皆在10 min内完成,保证班主任在场,填写完毕当场回收。在各问卷测查中获得性别、年级、年龄等一般人口统计学资料。此外,为保证两次施测数据对应,获取被试身份证后6位、学号后8位(如20170101)。

1.4 数据采集与分析

将整理后的最终有效样本导入SPSS 25.0分析软件。对所有测查的有效数据进行中心化、相关潜变量得分计算等处理;运用描述性统计、K-S非参数检验、可靠性分析、探索性因子分析、验证性因子分析、重测信度检验等进行正态分布检验、信效度检验;由于诸变量皆不符合正态分布,因此,在数据经标准化处理后,采用Mann-Whitney U检验、Wilcoxon秩和检验考察变量的性别差异,运用控制性别、年级的偏相关性分析考察变量内在联系;采用AMOS 25.0软件构建交叉滞后模型,利用极大似然法进行交叉滞后分析,通过模型拟合指标检验交叉滞后模型的适配性,并通过关系路径系数考察变量因果关联,因果关系确定遵循Kantowitz等(2010)和Eisma等(2019)观点,即若前测A与后测B相关度大于前测B与后测A的相关度,则可推断A与B存在因果关系,且A为B的原因变量。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素法考察施测可能存在的共同方法偏差,即分别对两次调查数据中的所有题项(除人口统计学变量外)进行单因素未旋转探索性因子分析,T1、T2分别提取了6个特征根大于1的因子,第1因子变异率为29.165%和30.367%(<40%),证实两次施测共同方法偏差可接受。

2.2 认知重评、人际关系困扰和青少年体育锻炼的性别差异

非参数检验得知,两次施测的认知重评、人际关系困扰和体育锻炼皆非正态分布(P<0.05),故采用Wilcoxon秩和检验考察性别差异(表1,表2)。结果显示,青少年T1和T2两次施测的认知重评、人际关系困扰具有稳定的性别一致性特征,而体育锻炼存在跨时间稳定的性别差异(P<0.001),相较于女生(T1=1.770±0.826;T2=1.840±0.810),男生T1和T2的体育锻炼皆更为积极、频繁、持久(T1=2.160±0.804;T2=2.150±0.858)。

表1 各变量的性别Mann-Whitney U检验Table 1 Mann-Whitney U Test of Each Variable about Gender

表2 各变量的性别Wilcoxon秩和检验Table 2 Wilcoxon Rank Sum Test of Each Variable about Gender

2.3 认知重评、人际关系困扰和青少年体育锻炼的交叉滞后分析

首先,对认知重评、人际关系困扰和体育锻炼进行控制性别、年级的偏相关分析(表3)。1)稳定相关性:T1认知重评与T2认知重评(r=0.439)、T1人际关系困扰与T2人际关系困扰(r=0.257)、T1体育锻炼与T2体育锻炼(r=0.476)皆显著相关(P<0.001)。2)同步相关性:T1施测中,T1认知重评、T1人际关系困扰和T1体育锻炼两两显著相关(P<0.001);T2施测中,T2认知重评、T2人际关系困扰和T2体育锻炼两两显著相关(P<0.001)。说明在1学年中,青少年的认知重评、人际关系困扰和体育锻炼满足跨时间稳定性和同步相关性。

表3 各变量的偏相关性分析Table 3 Partial Correlation Analysis of Each Variable

其次,利用AMOS 25.0软件构建认知重评、人际关系困扰和体育锻炼的交叉滞后模型,设定“T1认知重评→T2体育锻炼”路径系数为1,并采用极大似然法检验此因果关系模型的适配性(图 2)。模型拟合指标显示:χ2/df(1)=2.883(P=0.001,n=607);拟合优度指标:GFI=0.994,NFI=0.978,IFI=0.979,NNFI=0.983,CFI=0.979(皆>0.90);近似误差均方根RMSEA=0.064<0.08,90%CI:0.073,0.207,标准化残差均方根SRMR=0.030 4<0.05。上述指标证实了所构交叉滞后效应模型具有较好的适配性。

最后,通过模型路径系数考察诸变量异步相关性(图2):1)T1认知重评对T2人际关系困扰(β=-0.14)和T2体育锻炼(β=0.15)影响显著(P<0.001);2)T1人际关系困扰对T2认知重评影响不显著(β=-0.01,P>0.05),而对T2体育锻炼影响显著(β=-0.13,P<0.001);3)T1体育锻炼对T2人际关系困扰(β=-0.05)和T2认知重评(β=0.02)影响皆不显著(P>0.05)。遵循前人观点(Eisma et al.,2019;Kantowitz et al.,2010),认知重评是人际关系困扰和体育锻炼的原因变量,人际关系困扰是体育锻炼的原因变量。从变量间因果关联看,在认知重评影响体育锻炼时,人际关系困扰具备中介效应。

图2 认知重评、人际关系困扰与青少年体育锻炼的交叉滞后效应模型Figure 2.Cross-Lagged Model of Cognitive Reappraisal,Interpersonal Disturbance and Children and Adolescents’Physical Exercise

3 讨论

3.1 认知重评、人际关系困扰和青少年体育锻炼的性别差异

青少年认知重评运用率和人际关系困扰水平具有性别一致性特征。1)情绪调节发展理论认为,10~16岁儿童青少年(高年级小学至初中)的情绪调节呈非线性趋势发展(Gullone et al.,2010),在运用认知重评中会更多进行观点采择等调控负性情绪(Jennifer,2012),而且此阶段青少年情绪调节能力尚未分化,之所以在情绪调节上呈现性别差异,主要体现在表达抑制的运用频率上,而非认知重评(张艳红等,2020)。既有实验结果表明,青少年早期的情绪调节策略往往依赖于大脑前额叶皮层的控制,在应激刺激下,未发育成熟的大脑前额叶皮质资源常无法调和大脑皮层下区剧烈活动的情绪处理系统,因此,此阶段男、女青少年的情绪波动皆较大且易受相关事件干扰(Larson et al.,2002;Marc,2006)。可见,初中阶段青少年认知重评运用率的性别一致性特征可能与其无差别的社会认知功能水平和大脑功能发育成熟度有关,该结果与前人观点基本一致(姜媛 等,2008;Kateri et al.,2012)。2)人际关系理论认为,人类普遍具备人际关系困扰的高度敏感性(Tronick et al.,1978),而且,早在孩童时期,不论性别,皆可能因自身意愿、行为范式等与他人或群体不一致而会感知到被“模糊拒绝”(Nesdale et al.,2014;Selman,2011)。类似现象在体育锻炼中同样存在,男生可能因运动兴趣偏好、锻炼参与意愿或目的等不同,或因自身锻炼技能与群体期望不符,往往从主观上感知到人际关系困扰;而女性青少年尽管倾向于维持和谐人际关系,但因其对同侪互动的高度敏感性而更易引发情绪问题,形成人际关系困扰(Hankin et al.,2001)。因此,在体育锻炼情境下,尽管青少年产生人际关系困扰的因由或存差异,但因初中阶段青少年人际关系(接纳、排斥、孤立、拒绝等)的复杂特性,在感知人际关系困扰的程度上却具有性别一致性特征,该结果与前人观点基本一致(张雅文等,2020)。

青少年体育锻炼的性别差异显著,相较于女生,男生体育锻炼更积极、频繁、持久。1)从人格特质的角度看,一般来说,男性青少年的开放性、外向性人格相对突出,往往赋予乐观、敢于求异、赋予创造力等生活表现,在体育锻炼中也会相对主动、活跃,且充满挑战欲和求胜欲(Tolea et al.,2012);而女性青少年严谨性、宜人性人格相对突出,在日常生活中则显得更有条理、谦虚谨慎、情感细腻,在体育锻炼时会表现得相对恬静、内敛,相应地其争胜欲和活跃度也不如同龄男性强烈(Kahlin et al.,2016),正如特质论所言,人格特质具有指挥个体行为的能力(Allport et al.,1936)。2)从个体性别认知的角度看,早在幼年期,个体便会从同性长者的行为示范中获得性别认知,形成与性别相符的行为范式(Kohlberg et al.,1967),当进入青少年初期(12~15岁),个体从事体育锻炼的形式和内容往往因自身的性别认知图式而与同侪趋同(陈金鳌 等,2017;Bem,1982)。因此,相较于女生,男生的锻炼兴趣更浓、参与动机更强,倾向于从事那些充满活力、可争胜负的运动项目,体育锻炼的活动量相对较大,正如社会性别理论阐述的,社会性别观念影响下的个体行为会朝着符合自身性别期许的方向非均衡化发展(Basow,1992)。可见,青少年体育锻炼的性别差异,可能与不同性别的人格特质倾向和性别认知差异有关,该结果与前人观点基本一致(范卉颖等,2019)。

3.2 认知重评、人际关系困扰和青少年体育锻炼的因果关系

研究在证实认知重评、人际关系困扰和青少年体育锻炼存在稳定、同步相关性的基础上,利用交叉滞后分析证实了三者存在因果关系。

1)青少年的认知重评策略能显著预测1学年后的人际关系困扰(β=-0.14)和体育锻炼(β=0.15),所得结果与前人观点基本一致(Bosse et al.,2010;John et al.,2007;Lepore et al.,2002;王艳梅 等,2016)。情绪调节理论认为,在压力或应激条件下,积极的情绪调节策略益于个体快速适应复杂环境,改善社会认知功能、保持人际关系、促使社会行为(龚玲 等,2013;Gross et al.,2003;Matthews et al.,2000)。众所周知,在体育锻炼实践中,个体难免因锻炼目标、难度、任务、人际互动的期望与现实不符而陷入困境或压力情境(董宝林等,2018;刘训,2019),也可能因自身运动能力与群体期望不匹配而主观意识到被忽略、孤立、排斥,形成交往困扰(Hankin et al.,2001)。在此压力或应激情境下,惯于运用认知重评策略的青少年会重新审视、理解运动执行的困境,并将其视为“自我挑战、自我完善的必经之路”,或理性评价人际关系中的意见分歧和行为异化,并将其理解为“同侪间难免之事”,因此,较易降低负性情绪体验和社会性焦虑,维持同侪间的友谊联结(王艳梅 等,2016;邢怡伦 等,2016;Gross et al.,2003),使体育锻炼更符合积极的自我(朱从庆等,2016)。简言之,基于先行关注的认知重评策略有助于发展青少年社会关系、指导健康锻炼行为(程利等,2009),正如情绪调节发展理论曾强调,在少儿情绪调节能力发展中,先行关注的积极策略(认知重评)可以发展社会认知功能、调整负性情绪、决定社会行为(Jennifer,2012)。

2)青少年感知到的人际关系困扰能显著预测1学年后的体育锻炼(β=-0.13),该结果与前人观点基本一致(权小娟等,2020)。认知发展理论认为,人际关系是一切社会活动的前提,而早在少儿时期,个体在日常生活中便需要面临人际关系问题(Cherepov et al.,2017;Piaget,1964)。数据分析表明,当青少年感知或主观意识到同侪关系不和谐或陷入困扰,便极易引发焦虑、孤独等不适反应,该反应会辐射和泛化到体育锻炼,影响锻炼状态和行为表现。换言之,人际关系困扰是一种低质量的人际关系状态,它会使人知觉到社会支持感和认可度缺失,产生消极自我呈现、不幸感、孤独感等心理倾向,从而对充满人际互动的、积极的体育锻炼活动产生抵触情绪,形成非活跃、失常的锻炼行为表现(朱瑜等,2010);人际关系困扰是一种负性的人际氛围感知,它会阻滞个体在社会互动中的响应力和自主权,产生偏激、自我孤立等心理反应,对整体自尊、行为自信、锻炼效能感等产生负面影响,从而形成低强度、短持时、低频率的体育活动量(亓圣华,2009)。综上所述,人际关系困扰是青少年践行体育锻炼的负面因素,会对个体社会适应性和健康行为产生消极影响,正如社会调适理论阐释的,人际氛围的质量会对主体健康行为产生影响(Lepore et al.,2002)。

3)从各变量因果关联看,青少年的认知重评策略能够通过缓解人际关系困扰而间接促进体育锻炼,即在认知重评策略与青少年体育锻炼的影响链上,人际关系困扰具备中介效应。根据情绪调节理论和人际关系理论相关观点,人的社会性主要体现为人际关系,不良人际关系是精神疾病的诱因,而在个体社会化成长中,积极的情绪调控方式有助于发展社会认知功能、改善人际关系,进而提升社会适应性和行为执行力(郭本禹,2017;Gross et al.,2003;Jennifer,2012;John et al.,2007;Sullivan et al.,2017)。数据分析表明,认知重评是基于前因导向的情绪调节策略,当陷入困境时,惯于运用该策略的个体会将压力事件、应激情绪、人际不和谐感等理解为鞭策、激励自我发展的必要条件,从理性思维的角度主动降低负性情绪体验,缓解人际交往中的尴尬与不适,进而保持锻炼动机和行为(朱从庆等,2016);认知重评是基于元认知体系(元认知知识、元认知体验等)的情绪调节方式,当陷入不适状态时,惯于运用此方式调控情绪的个体往往会对既有锻炼人际的感知、记忆、思维等认知元素进行再认识,进而快速找到适宜的脱困方式,避免人际互动冲突和矛盾,进而使锻炼行为趋于稳定、持久,且更为合群(Meeus et al.,2012)。分析证实了情绪调节发展理论在体育锻炼领域的适用性,所得观点与前人部分观点一致(雷希等,2018;聂晶晶 等,2017)。

本研究通过整个学年、两个阶段的纵向跟踪调查,探讨了认知重评策略、人际关系困扰与青少年体育锻炼的因果关系,从某种程度上证实了社会认知理论、认知发展理论等在青少年体育锻炼情境中的适用性和稳定性,具有一定现实意义。结合分析结果,研究认为,提升情绪自我管理能力、培养心理韧性既可有效促进青少年体育锻炼,还可在提升青少年社会交往能力的基础上改善锻炼行为现状。诚然,研究尚存不足:尽管跨学年的追踪调查有助于研究结果更具长期实效性和稳定性,但初中阶段青少年的社会认知、情绪管理能力并非线性发展,仅在学年始末进行两阶段测查,可能无法厘清整学年内个体情绪调节策略、人际关系感知和体育锻炼的变化及迁移特征,因此,未来应着重于多阶段、多节点的反复测查,以准确掌握青少年体育锻炼及其相关影响因素的动态发展过程,使研究结论更深入、具体。

4 结论

青少年认知重评情绪调节策略的运用率和人际关系困扰水平具有性别一致性特征;在体育锻炼方面,男生体育锻炼比女生更加积极、频繁且具持续性;青少年的认知重评策略、人际关系困扰与体育锻炼存在因果关联,其中,认知重评策略是人际关系困扰、体育锻炼的原因变量,人际关系困扰是体育锻炼的原因变量,即认知重评策略既能直接促进青少年体育锻炼,还能通过缓解人际关系困扰而间接影响青少年体育锻炼。